殘忍的不是外遇,是妳說妳最愛的人永遠是我!

★榮獲法國賀納多文學大獎!

★同名電影已搬上大銀幕,由法國影后伊莎貝.雨蓓,影帝丹尼爾.奧圖聯袂主演!

寫下這個故事,是我這個被背叛的男人,對妳所做的最終請求!

「我愛上別人了!」當妻子這樣告訴我的時候,她看來既迷惘又甜蜜,卻一點罪惡感也沒有。她說她仍然愛著我,並不打算離開我和孩子,而我知道,愛情和婚姻中最誠實的告白,卻是她堅決不肯說出口的那些……

這是丹.法蘭克一舉奪得法國「賀納多文學大獎」的成名之作。小說男主角是個知名劇作家,一輩子編寫著他人的戲,對於感情的詭譎多變似乎都了然於心。然而,當妻子告知外遇時,他才發現自己正面臨著最難編演下去的一齣戲!

為了保有這段婚姻,他盤算、佈局,從一開始的苦苦忍讓到後來的尊嚴盡失,我們也隨著他在這其中尋求挽回愛情的任何可能,直至最後才終於驚覺:這不僅僅是他的故事,也是我們的:那些在我們生命中曾經駐留,或未來可能發生的事。

本書特色

★榮獲法國四大文學獎之一的「賀納多文學獎」得獎作品!

★曾於1994年拍攝成同名電影,由坎城影后伊莎貝雨蓓,法國凱薩獎影帝丹尼爾奧圖主演!

作者簡介

丹.法蘭克(Dan Franck)

1952年出生於法國巴黎,畢業於索邦大學社會學系,至今已出版15部小說。1980年,以《Les Calendes grecques》獲得「第一部小說文學獎」,1991年,則以《難分離》獲得「賀納多文學獎」,為他奠定了文壇地位,並於1994年拍攝成電影。他同時是電視、電影編劇,曾以《尚.穆蘭》獲得2002年FIPA最佳電視影集劇本獎。

譯者簡介

黃琪雯

兼職譯者,輔仁大學翻譯研究所法文筆譯組畢業。譯有《二個英國女孩與歐陸》、《亞瑟與禁忌之城》、《杏仁》、《爸爸,我們去哪裡?》等書,以及法語電視影片數部。

共

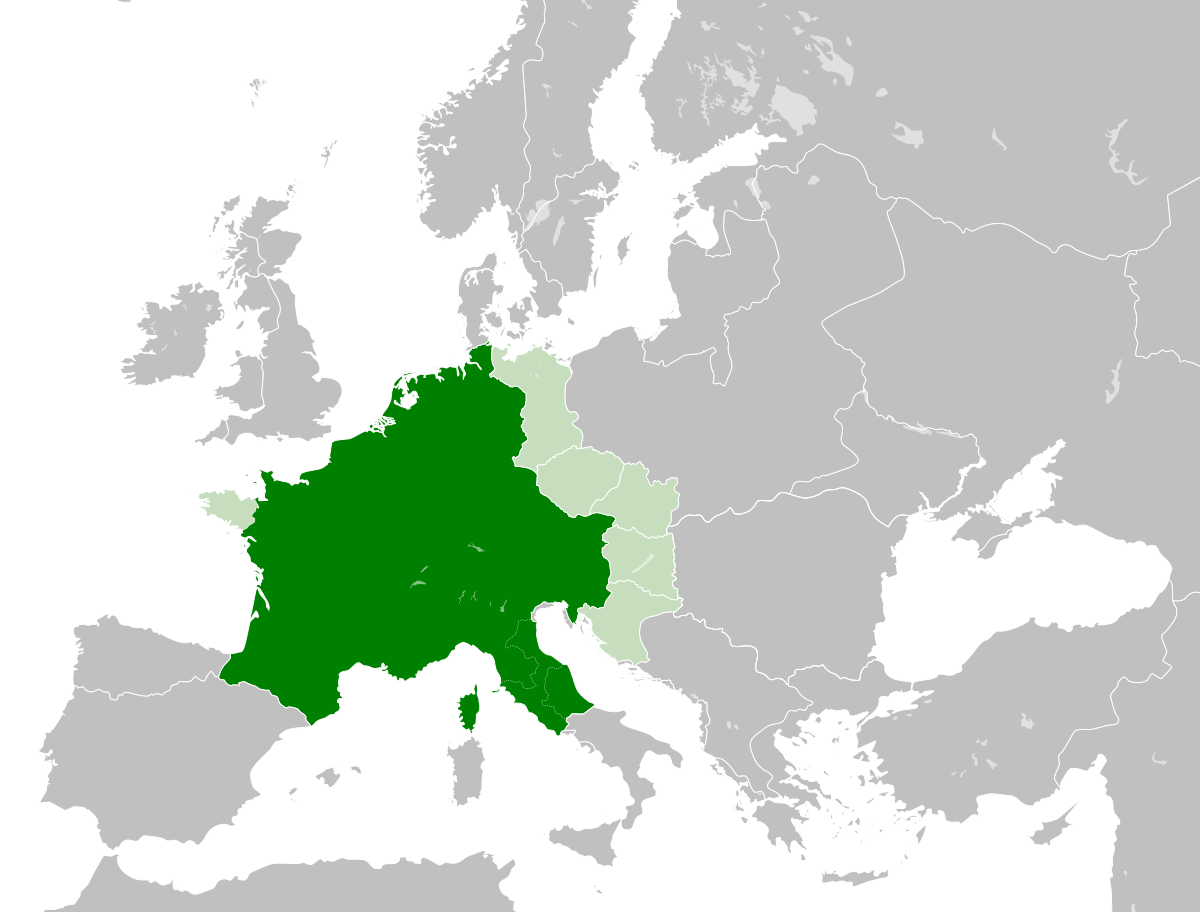

共  法蘭克王國是5世紀至9世紀在西歐和中歐的一個王國,其疆域與羅馬帝國在西歐的疆域基本相同。

法蘭克王國是5世紀至9世紀在西歐和中歐的一個王國,其疆域與羅馬帝國在西歐的疆域基本相同。

![2026【補充延伸實務趨勢與議題】觀光資源概要(包括世界史地、觀光資源維護)[華語、外語領隊人員][二十一版](領隊華語人員/外語人員) 2026【補充延伸實務趨勢與議題】觀光資源概要(包括世界史地、觀光資源維護)[華語、外語領隊人員][二十一版](領隊華語人員/外語人員)](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=14100126915)