★ 美國亞馬遜 4.5 顆星好評推薦!

Emu是一個發生於1995年的真實故事,這趟澳洲之旅,是一趟心靈的冒險,也是改變作者一生的旅程。作家伊莉莎白.福勒在第一任丈夫過世兩年之後,幸福地再婚。然而,當她最好的朋友,在她寫的舞台劇中擔綱演出的男性演員得到愛滋病,並因而日漸衰弱時,恐懼和寂寞又再度佔據了她的內心。於是,她採取了她一貫的處理危機方式──逃避與遠走高飛。而且,這次她還帶著她的12歲兒子,遠赴她從小就夢想的地方──澳洲。澳洲象徵著冒險。但是超自然、無法解釋的事件,很快地降臨在她的身上,使得她手足無措。

從他們抵達澳洲的頭一晚開始,一連串的「靈異事件」就發生在她租來的維多利亞式房子裡。曾被鑑定為具有「高度開發」通靈能力的伊莉莎白,便試著玩自製的碟仙,嘗試與屋內的鬼魂溝通。更在尋覓「聖靈」時因緣際會地認識了一個原住民,麥克斯。

在麥克斯的帶領下,伊莉莎白帶著兒子深入澳洲內陸,前往他的原住民部落──Enngonia,代表了澳洲傳統的五萬年古老文化,和她以往所熟知的一切有著天壤之別。在這場意外的荒漠之旅中,她展開了一場自我探所的心靈之旅。她的腳步變得輕盈,被恐懼緊箍的心靈得到了全然的釋放、得以自由遨翔,笑與哭都容易,說再見也不再艱難。

本書堪稱為《曠野的聲音》的姊妹作。兩本書都是描寫一名美國婦人在澳洲內陸所進行的心靈之旅,然而兩者的寫作方式卻截然不同。在《曠野的聲音》裡,作者和一個澳洲原住民小部落共同橫越澳洲沙漠。在書中,大部份的篇幅都是記錄作者對於這個古老民族的觀察、他們迥然不同的生活方式與哲學、原住民和西方社會的比較,以及因而所引發的省思與感想。相較之下,雖然Emu也是以自傳的方式寫作,卻像是一本精采懸疑的小說,而且作者還帶了她的12歲兒子同行。在這趟意想不到的澳洲之旅,讓她感受到自己的心靈與智慧之門就此打開了,而她也選擇走進了這扇門。

作者簡介:

伊莉莎白.福勒(Elizabeth Fuller)

曾創作一齣兩人劇《我與潔茲倍》(Me and Jezebel),在外百老匯製作上演,並在美國各地的劇場演出。另著有八本非小說類的作品。現與丈夫和兒子居住於美國康乃狄克州。

譯者簡介:

林為正

政治大學企業管理系,中山大學外文研究所畢業,曾任濟南大學外文系專任講師,譯著有:《西方不敗》、《心牆裡的女人》、《心靈風情畫》、《心想事成》、《唯愛最真》、《西西莉亞的世界》等書。曾獲第三屆梁實秋文學獎譯文組第二名,第四屆梁實秋文學獎譯詩組第三名、第五屆梁實秋文學獎譯文組第三名暨散文創作佳作。

章節試閱

1.

太陽才要落下,籠罩在西方遼闊平坦地平線之上的長空,紅得如夢似幻。此時驅車馳騁在澳洲的大後方(the Australian Outback),是最美不勝收,也最危險的時段。袋鼠們習慣在黃昏及黎明時活動,牠們性情雖溫和,但是會把公路當自家的路一般跳進跳出。一頭大灰袋鼠可重達兩百磅,要是跟行進中的車子撞上了,很可能會兩敗俱傷。

在澳洲廣袤的內陸,開車開個幾百英里看不到任何車子、房子或休息站是稀鬆平常的事。到那兒旅行,可別忘了要帶大量的飲水,並且要成群結隊。即使是大型抱曳卡車,也都四、五、六輛同行。人們稱之為公路列車——即卡車與火車的綜合體。每一輛車有三、四十呎長,再加掛上一輛被稱為一條「狗」(dog)的拖車。有時一輛車會加掛六條狗之多。當你看到那一長串車隊疾駛而來時,最好趕快閃到路邊去;筆直的公路讓你在幾哩外就能看到卡車來了。它們通常以三排式拖車載運牛隻。當公路列車逼近,弄得飛沙走石、牛糞四濺時,那些老粗司機就跟大灰袋鼠一樣,可是一點兒都不會有讓路的意思。

儘管如此,身邊有麥克斯我就覺得安全。麥克斯是純原住民,在大後方土生土長。他知道什麼是「嗶哩蹦」(billibongs)——樹叢裡的汲水洞;那是在孩提時代,從他母親教他與他的兄弟姊妹們的祭儀歌曲裡學到的。他從細微的風向變化就知道何時何地會下雨,只要以耳貼地就能聽出兔子的行蹤,知道如何捕提蜥蜴與挖到可吃的昆蟲幼蟲,還知道哪些花有滿溢的可食蜜汁,哪些花嚐了不消半日就會沒命。與麥克斯在一起,我們一點也不用擔心。當然啦,想到後車廂裡滿載了飲水與我們習慣吃的食物,還是感到很舒服。離開雪梨之前,我跟我十二歲的兒子克里斯便準備了一行李袋的花生醬、葡萄乾、沖泡式咖啡包、巧克力棒、沖泡式麥片、巧克力脆餅、小塊裝的無菌乳酪等等任何我們找得到的充饑食品,只是以防萬一吃不慣麥克斯向我們大力推銷的山珍野味時,還有別的東西可吃。

那天早晨我們從雪梨出發,坐了六小時的火車,每個偏僻小站都停;這些小鎮從上個世紀淘金熱的年代就留存到現在。到了達博(Dubbo),租車公司派了一個辦事員來接我們。達博是大後方裡算較大的城鎮,位於雪梨西北方四百公里的地方。在我必須簽名的表格裡,有一張用粗體字寫著,「要是我撞到袋鼠,頭一千元的損壞由我支付」。於是我問︰「這種事常不常發生?」

「可憐的加拿大人昨天就撞到一頭。」他說,臉上閃過一抹情感。

「後來他怎麼處理那頭死袋鼠?」我兒子問。

那個人忙著查對我的護照、簽證、康乃狄克州的駕照,沒有回答。

克里斯不肯罷休,裝出他最像的澳洲腔︰「他把牠烤來吃了嗎?」

這位辦事員深深吸了一口手捲菸,然後說︰「這小鬼是誰?」

「這小伙子是我的同伴,」麥克斯大聲說。「我要帶他跟他母親去英格尼亞(Enngonia),到我們的部落去。我們那裡從來沒有白人待過。」

「是嗎?」辦事員說,然後把草帽戴正,仔細打量我們三個人。我猜想我們這種組合在此地並不常見。

在麥克斯跟克里斯到外面把東西裝車時,辨事員把手續辦完。「這麼說,妳這個原住民朋友要帶你們去旅行囉?」他說,一面把租車合約交給我。

「可以這麼說。」我回答。我把黃色的副本夾進我的護照裡,跟著他走向停在外面的紅色國民車。那輛車一旁停著一部車頭撞凹的車子,另一旁停著一輛裝有「防袋鼠桿」的吉普車(那是一種鋼架,裝置在車鼻頭上,以防被袋鼠撞壞)。吉普車的價格是國民車的兩倍。

「在樹叢裡撞得稀巴爛,」他說,並瞄一瞄那輛撞凹的車子,給我最後一次機會改選那輛昂貴的四輪吉普車。「妳該高興有個百分之百的原住民跟妳同行。」他對麥克斯點頭表示敬意。麥克斯也微笑點頭回禮。

麥克斯檢查輪胎時,這位辨事員就檢查速度表,並把里程數略記在手掌心。「你們要走多遠?」

麥克斯揚聲說︰「到伯克的背後去(Back of Bourke)。」

「哇,到伯克的背後!」這位先生倒吸一口氣,好像打死也不去那裡。

有個說法在澳洲各地都通用,那就是如果有人住得很偏遠,他們就是住在「伯克的背後」。這是有道理的。伯克是個極限點,再往前是就到了伯克背後的土地,那是邊陲之外的地方。不過對麥克斯而言,那裡可不是邊陲之外。那是他成長的土地,他在那裡釣魚、狩獵、聽到有關「夢想時期」的故事——那時祖先的英靈悠遊於大地之上,創造人類、動物、河流、海洋、天空、山岳,以及聖地。大後方到處都有聖地。這些地方是聖靈在旅途中駐足的地方。在我們這些西方人聽來,「夢想時期」是詩意而抒情的,不過對原住民而言,那是生命的核心。他們每一個人都跟某位祖先的英靈相連。

土壤是生命之源,而原住民在族裡的身份地位,是視其出生地而定的。是土地擁有、控制他們,不是他們擁有、控制土地。因此他們必須與大地和平共處、保持平衡。麥克斯有他自己的解釋方式︰「我們是大地的看管者,我們只拿生活所需,不多拿一草一木。你們見了我的族人以後,就會明白我們原住民的生活與思考方式。」

〈編註︰夢想時期(Dreamtime),為澳洲土著神話中祖先創造世界的過程。很多關於夢想時期的歌曲和神話,都是在土著當中一代代傳下來的。這個時代依然存在,可在夢境中尋到。〉

當時我只希望克里斯跟我見到麥克斯的族人時,別說了或做了什麼冒犯他們的事就好了。我跟麥克斯提了這一點,但他倒是更關心早餐的菜單;到時他姊姊會準備她的拿手菜。「妳要吃了凱梯的玉米麵包,才算開了『口界』。」麥克斯說得自己都餓起來了。

「旱餐幾點吃呢?」克里斯問。

「你的肚子告訴你要吃的時侯,」麥克斯回答。「原住民不按白人的吃飯時間吃飯。」

「酷!」克里斯說。

「克里斯,」我插嘴道︰「我想我們會學到許多酷學問。」我知道的也就這麼多而已。在一個早秋的傍晚,我們抵達了麥克斯那乾燥的村落。當時,我甚至不知道自己為什麼在那裡。我不知道我為什麼要在兒子六年級讀到一半時帶他到澳洲來,不知道為什麼我把每一分該是做為他大學學費的錢,都花在這趟旅程上頭。不過有一件事是我確定的︰麥克斯跟我這輩子見過的人都不同。那不是因為他黝黑的皮膚與矢車菊般的藍眼睛,也不是因為他是在澳洲大後方土生土長,而我則是在美國克利夫蘭崗郊……

1.

太陽才要落下,籠罩在西方遼闊平坦地平線之上的長空,紅得如夢似幻。此時驅車馳騁在澳洲的大後方(the Australian Outback),是最美不勝收,也最危險的時段。袋鼠們習慣在黃昏及黎明時活動,牠們性情雖溫和,但是會把公路當自家的路一般跳進跳出。一頭大灰袋鼠可重達兩百磅,要是跟行進中的車子撞上了,很可能會兩敗俱傷。

在澳洲廣袤的內陸,開車開個幾百英里看不到任何車子、房子或休息站是稀鬆平常的事。到那兒旅行,可別忘了要帶大量的飲水,並且要成群結隊。即使是大型抱曳卡車,也都四、五、六輛同行。人們稱之為公路列車——即...

共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

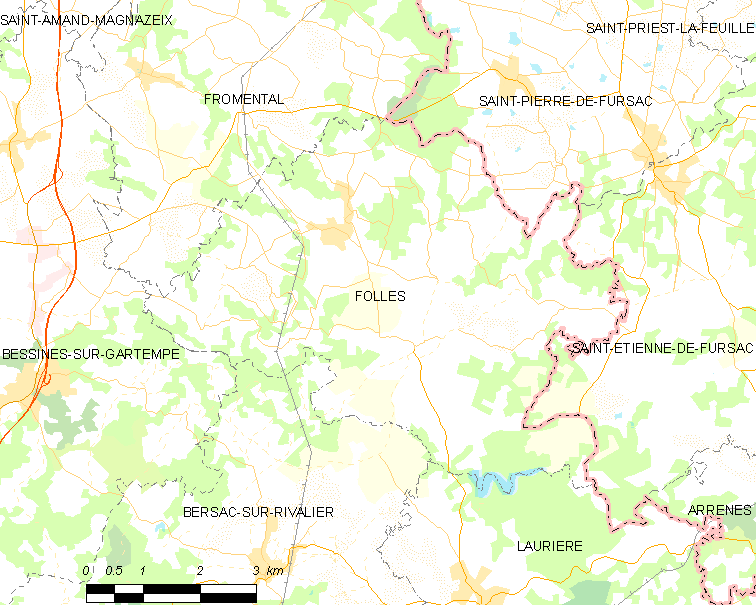

福勒是法國新阿基坦大區上維埃納省的一個市鎮,屬於利摩日區昂巴扎克縣。該市鎮2009年時的人口為486人。

福勒是法國新阿基坦大區上維埃納省的一個市鎮,屬於利摩日區昂巴扎克縣。該市鎮2009年時的人口為486人。