「我想跟你聊聊我被火車撞死的那天晚上。

只不過……這未曾發生。」

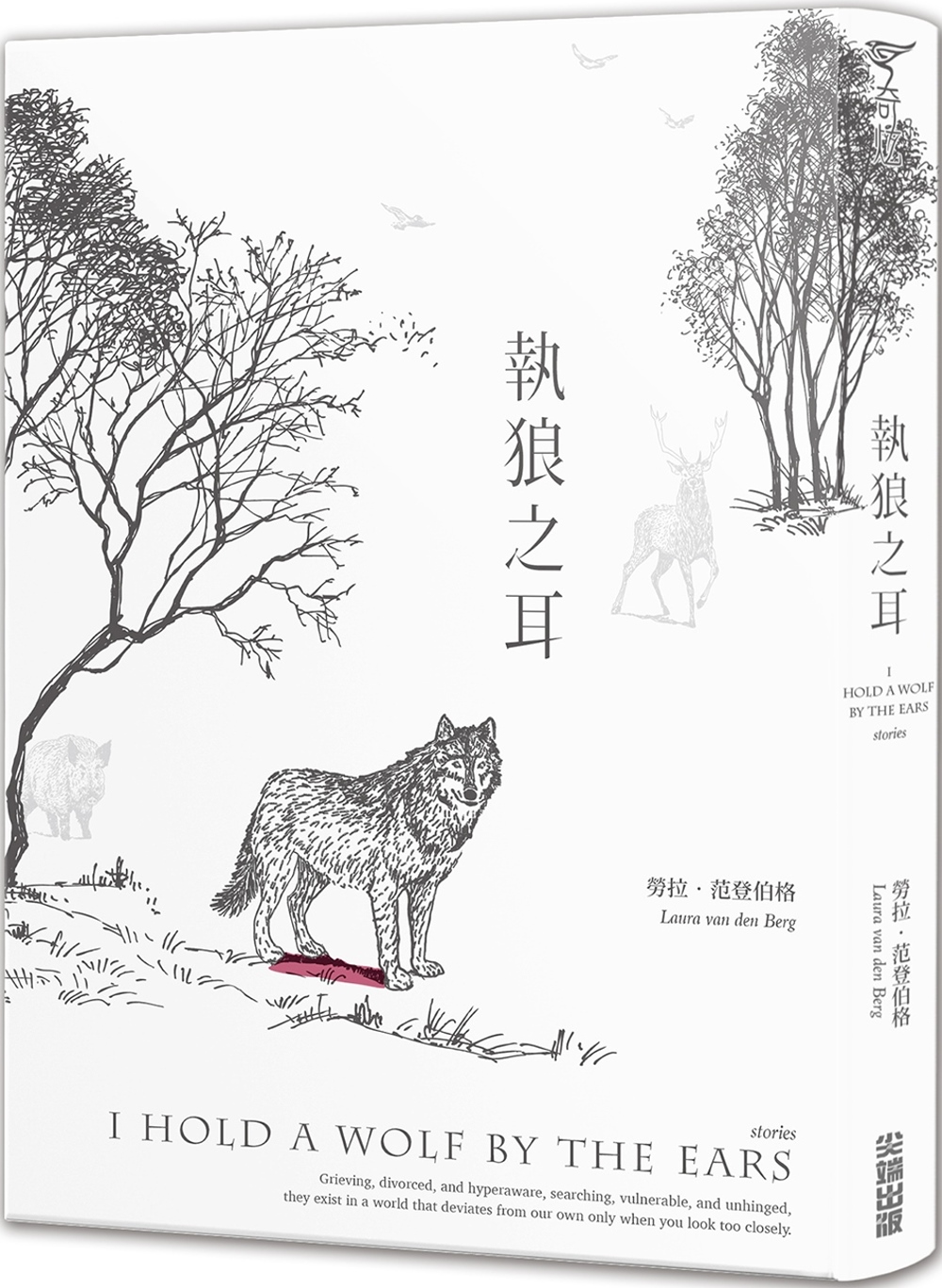

★榮獲《時代雜誌》評選2020年度十大奇幻書籍

★榮獲紐約公共圖書館、全國公共廣播電台等權威提名年度最佳作品

★榮獲《出版者週刊》星級評論,《歐普拉雜誌》盛讚「天才作家!」

★「聰明機智、黑暗、令人無法自拔!」──亞馬遜讀者★★★★★五星滿分好評!

當你必需被迫扮演置身絕境的人生角色,

你會試圖把握殘破不堪的人生:

婚姻挫敗、憂鬱悲傷、敏感脆弱、尋覓未果,甚至精神錯亂……

或是乾脆選擇重來?

在鐵軌上徘徊不定,應該讓生命停留在此,還是沒有意義的活下去;

在給愛人的氣泡水飲料裡暗藏鎮定劑,是為了消除她的焦慮,還是為了自己;

在一趟歐洲之旅冒充比自己更成功的家人,擁有至高的享受,也有破壞性的後果……

十一則故事,

十一個我們只對自己透露的恐懼。

《執狼之耳》是勞拉‧范登伯格自發表獲獎作品《青年之島》以來第一本精選故事集,將帶領讀者進入一個全然獨特、令人難以忘懷的奇幻世界。

這十一個故事探討長久以來的問題,例如厭女症、暴力,以及經濟困境等,場景橫跨美國佛羅里達、墨西哥、義大利西西里島、冰島,范登伯格招牌的刻薄幽默和超現實主義眼光貫穿全書。

▋權威媒體與暢銷作家、亞馬遜讀者★★★★★五星壓倒性好評!

「模糊現實和奇幻的界線,以顛覆創新的故事揭露所有女人必須面對的世界的天才作家!」──《歐普拉雜誌》

「讀到這本書之前,我寫了十年的書評,而我對它的形容就是『傑作』。勞拉‧范登伯格在《執狼之耳》之中的這些故事,一個比一個傑出、奇特又奇妙,就像職業拳擊手一樣,能從不可思議的角度擊中你。」──加比諾‧伊格勒西亞,全國公共廣播電台

「這十一個故事都充滿閱讀樂趣……這本書囊括了范登伯格至今為止最純粹的文學才華。我根本沒辦法告訴你哪個故事才是最精采的……然而,適合這些絕妙故事的形容詞,絕對不只『令人瞠目結舌』這幾個字。書中持續出現的劇情,是關於自我身分的失去、重建。」──約翰‧多米尼,《華盛頓郵報》

「這些故事探討死亡、悲痛和旅行,都散發一種危險又詭異的氛圍……這就是范登伯格的強項之一:日常生活突然充滿危機。」──傑基‧湯瑪遜甘迺迪,《明尼亞波利斯明星論壇報》

「范登伯格所著的《執狼之耳》是個險峻、美麗又充滿緊張氣氛的作品,有著一種怪異又令人著迷的生態系統,你會想再三造訪、思索,甚至躲在其中……范登伯格感覺就像我們現在不僅想要,甚至可能需要的作家……范登伯格文筆聰慧又善良,坦率誠實,真實地描寫精神疾病,並坦白地描述從衰老到邪惡的一切事物,並使得讀者猜到這部作品必定不同於一般作品,猜到這位因其小說而讚譽有加的作家,必定會因為這套精彩故事集而獲得更廣泛的認可。」──納森‧杜爾,《洛杉磯時報》

「這些夢境般的故事是以女性為主角,以怪異的方式訴說日常生活的黑暗現實面。」──《娛樂週刊》

「范登伯格提供了一套複雜又令人滿意的類鬼故事作品……這些文筆精彩又巧妙聰明的故事,講述人生如何被昔日經歷所騷擾。你如果喜歡略帶哥特風格的感性故事,一定會對這部作品感到滿意。」──《圖書館雜誌》

「關於現代女性的玄奇故事……范登伯格在書中的語氣令人不安,她拆解了筆下的女性角色所面對的令她們窒息的文化。」──《時代雜誌》

「書中的女人們被昔日回憶所騷擾,范登伯格沒有詳細描述她們的過去,而是偶爾提到一些悲慘事件,讓讀者自行推理。作者想描述的不是過去事件,而是那些事件留下的回音,而且對一個人的自我造成了什麼樣的影響。」──Buzzfeed

「勞拉‧范登伯格擅長看見一般人看不見的東西,而她取名為《執狼之耳》的最新的短篇故事集,是個充滿吸引力的深淵,能扭曲我們對日常生活的認知。和以往一樣,范登伯格不害怕使用恐怖元素,並強迫讀者更近距離地審視自己心中的怪物。」──《Elle》雜誌

「勞拉‧范登伯格是個當代大師,擅長描述怪異故事,她這次帶來了令人難忘的全新短篇故事集,描述處於邊緣世界的女人。每個怪談都充滿超現實主義和瘋狂情節,遊走於熟悉的已知世界和瘋狂的未知世界之間,《執狼之耳》因此成了今年最令人難忘的短篇故事集之一。」──艾德麗恩‧威斯特菲爾,《君子雜誌》

作者簡介:

勞拉‧范登伯格Laura van den Berg

著有短篇故事集《水退去後,這個世界會是什麼模樣》、《青年之島》;小說《找到我》和《第三旅館》;其中,《第三旅館》入圍了紐約公共圖書館幼獅小說獎和Indie Next佳作,並於二○一八年被十幾個出版社選為最佳作品。

她曾榮獲美國藝術暨文學學會頒發的羅斯塔爾家族基金會獎、巴德文學獎、歐亨利獎、麥道爾藝術村獎學金,還曾兩次入圍弗蘭克奧康納國際短篇小説獎。

譯者簡介:

甘鎮隴

從事翻譯多年,工作內容涵蓋各種領域。小說譯作包括:《星河方舟》、《完美世界》、《闇黑之心》、《玻璃王座》、《魔獸世界》、《星際大戰》、《骸骨季節》系列,《魔獸:崛起》電影小說等。

章節試閱

沉睡之境

那年夏天,我晚上四處開車拍照,因為我受不了我的鄰居從牆壁另一頭傳來的哭聲。這個鄰居住在我樓上的公寓,我在樓梯間跟她擦身而過的時候,她看起來很正常,但在晚上十點左右,她會開始嚎啕大哭,而她傾洩而出的哀傷對我造成了生理影響,我會覺得渾身發癢,牙齒酸痛,耳朵裡滲出某種透明液體,我甚至有一次流鼻血。我不確定其他鄰居聽不聽得見她哭泣,有沒有人為此敲她門,或是找管委會抱怨。我沒敲她的門,也沒找管委會抱怨,因為我不想知道這個鄰居的公寓裡究竟發生了什麼事,只想逃之夭夭。

我逃離的那棟公寓位於奧蘭多市北邊,在德爾托納湖和賽米諾州立森林公園之間。雖然我在那裡的生活算是暫時性的,但沒打算在近期內搬走,因此覺得四處閒晃是個很自然的選擇。

我開車四處尋找拍攝對象的同時,拼湊出我對這個鄰居的少許瞭解。她在這棟公寓住了半年,我不知道她叫什麼名字,但她的公寓信箱上寫著「諾瓦克」這個姓氏,不過這個姓氏也有可能是前一任房客。發生這個狀況之前,我沒特別留意信箱。這個鄰居肩上有個刺青,是一串纖巧的草寫字體,雖然我看不懂究竟寫了什麼。我常常在樓梯間看到她拖著在「美元樹」一元商店買的大包小包。我完全不知道她是做什麼工作。我跟她幾乎沒怎麼交談,只是揮手點頭。她以前有養貓,但在她搬進來的幾個月後,那隻貓消失了。我記得曾在洗衣間看到一些相關跡象:尋找那隻黑白貓的啟事,上頭寫著卑微的獎金金額。

這個鄰居對我有所不知的是,我其實這輩子天天都在拍照。我的第一臺相機是柯達。我原本是婚禮攝影師,搬來這棟公寓後改做寵物攝影。給繫著蝴蝶結的德國牧羊犬拍照,能賺的錢其實超乎人們的想像。況且,沒有人會因為養了狗而生活變得頹廢。

我把這個鄰居所有的已知特點都想了一輪後,開始歸類我目前拍下的相片:陷孔;死在路邊的野生動物;悶熱的夜晚空氣和飄浮其中的微小飛蟲;因午後雨水而依然潮濕的人行道;公路上又長又暗的拱柱;由日光燈照明的停車場;商場。商場有一種很特別的強烈陰鬱感,人們來這種地方就是為了沉浸在自己的孤獨裡。

我有時候也會拍人,像是有個男的睡在公車站的小遮棚下,有個女侍在一家IHOP鬆餅店外頭抽菸。有時候我會把車停在陌生的街坊,拿著相機四處走動,腋下滿是汗水。我就是因此拍下一對母子的相片,他們倆在家中廚房的溫暖燈火中,母親跪在看似六、七歲的兒子面前,用小指在他的額頭上輕輕塗抹藥膏,動作如此精確,如此溫柔。這對母子的住家沒有門廊燈,也沒有圍籬,所以我為了拍下這幅相片而悄悄走過他們家的草坪,像個夜行性動物一樣蹲伏前進,為自己多麼享受這個過程而感到羞愧。

如果那個母親逮到我,我應該會對她說:我曾經有過妳擁有的,或算是曾經擁有,而且我很想再次造訪那個我已經失去的世界。

我的手機在古怪的時間點作響時,我知道是我姊從吉爾吉斯共和國發來的WhatsApp訊息,她跟她女友在那裡生活,兩人都是「和平工作團」的成員。妳好嗎?她會這樣問我,我會感覺到她沒說出口的那些疑問的總重量,她八成在昨天深夜跟她女友討論過的問題。我差不多要睡了,我會在等紅燈的時候回訊息給她。

如果我的手機發出聲音,但WhatsApp訊息不是我姊傳來的,就會是莫名其妙的垃圾訊息,有人請我幫忙禱告、捐錢或禱告加捐錢。那年夏天,我常常收到同樣的訊息──請幫我們禱告,希望我們能買到那棟雙拼式房屋──因此我每次開車經過雙拼式房屋的時候,就會想到發訊息來的人,不管他們是誰。

也是因為停車和走路,我才開始拍攝「沉睡之境」,這是一家汽車旅館,位於一條住宅區道路的盡頭,靠近門羅湖,我以前就是住在這個街坊,已經有一段時間沒回來過這裡。該旅館的住客大多數是長期入住的女性,看起來要麼像是剛來到地球,不然就像一輩子都被困在這家汽車旅館。我以前還住在這個街坊的時候,似乎每星期都會有個精神異常的女子站在斜屋頂上、威脅說要跳下來,而這會引發意料之內的一連串事件:有人會去通知經理,經理會來到人行道上,面對這棟三層樓高、有著寬廣院子和斜頂門廊的美國工匠風格建築,點燃一支菸,一臉不耐煩地抬頭看著女子,開口道:「那妳就跳吧,反正死不了。」說完,他會回到室內。女子會動也不動地站著,臉色有點震驚,然後匆忙爬過屋頂,鑽進三樓閣樓的窗戶,這種人幾乎都是從這一處的窗戶爬到屋頂上,各個都跟貓一樣身手矯健。我一直覺得那位經理更適合去當人質談判專家。

我每次來到沉睡之境,就會抬頭看看屋頂上有沒有女人,然後我會拍下這裡的舊式霓虹招牌,旅館名稱是草寫字體,就跟我那個鄰居的刺青一樣,然後我也拍下在旅館門口旁的蕨草叢裡獵捕蜥蜴的那隻黑貓。我悄悄繞到旅館後面,看有沒有人沒放下一樓窗戶的百葉窗、這些房間裡是什麼狀況。我有次看到一個女人用指甲剪修剪瀏海。

有時候,我會覺得有人從我身後悄悄接近,雖然平時都是我從別人身後悄悄接近他們。我有時候會覺得周圍空氣變得凝重,我的頸後汗毛會像天線一樣豎起。但我轉身查看的時候,只看到一條昏暗的人行道、一輛無人的汽車,周圍一片寂靜。

沉睡之境的馬路對面,是一棟龐大的白色維多利亞風格房屋,聳立於一大片土地上,因遭到法拍而被長年棄置。我每次看到那棟房子,連同它投下的狹長陰影,就會想到姊姊。她和她女友加入和平工作團之前,是在一家專門整理法拍屋的公司工作,也就是在那裡相遇。她們有很多悲慘故事可說,像是在法拍屋裡發現氧氣瓶、便盆椅和恐怖人偶收藏。破敗人生留下的破敗場面。銀行向你隱瞞的就是這種事:某一棟法拍屋其實原本是妓院,每個房間和地下室裡都放著髒兮兮的床墊,地上到處都是保險套,我姊和她女友得用耙子才掃得乾淨。如果不是妓院,就是冰毒製坊。有些法拍屋的原屋主則是做出報復,像是在牆上塗鴉,用水泥封住水管,用毒藥毒死寵物。我姊和她女友終於做出決定:這種房地產生意只會看到源源不絕的暴力循環。

某天晚上,我拿著相機在沉睡之境周圍遊蕩的時候,注意到這裡有動靜:在已被法拍的維多利亞房屋的大片陰影處,有兩個瘦削身影悄然出現。我飛快跑過寂靜馬路,悄悄來到後面,看著拿著手電筒的一名少年和一名少女彼此緊緊依偎,走進草叢。光芒消失,看來他們關掉了手電筒,但今晚很晴朗,我能在月光下看到他們脫下衣服,動作輕鬆得就像狗甩掉身上的水。他們的臉龐和身體先後靠向彼此,我就是在這時候開始拍照。後來,我回到自己的車上,緊閉的車窗起霧,收音機開得震天響,我感覺心臟狂跳。我查看拍下的相片,覺得這對少年少女看起來就像灑在草地上的一大灘水銀。

躺在枕頭上死去,或是躺在草地上死去,哪一種死法比較好?

這種疑問徹夜佔據了我的心思,就是這種疑問使得我姊和她女友覺得擔心,因為他死的時候不是躺在枕頭上,而是躺在草地上。

他因為試膽遊戲而爬上高處,結果摔死了。

他在魔術和毀滅之間越了界。

這些相片是我的傑作,但永遠不會有人看到。

那天晚上,法拍屋周圍的陰暗處悄然無聲,屋頂上沒有女人,但三樓裡傳來騷動。閣樓臥室的窗戶開著,牆壁被強光映成一片慘白。我從人行道窺視,半躲藏在一棵橡樹後面。兩個女人在吵架。我聽不出來究竟在吵什麼。然後一名女子爬出窗戶,來到斜屋頂上,站直身子,為了保持平衡而邁開赤腳,她把某個東西舉在頭上,一個鮮黃色的堅硬小物,看起來就像手裡握著一滴陽光。

屋頂上的女人穿著粉紅色的棉質睡袍,下襬及膝。她的兩條腿看起來就跟樹幹一樣穩固。她的頭髮挽成髻,像鳥巢一樣固定在頭頂上。

「妳保證?」她在屋頂上不斷呼喊,把手裡的東西舉過屋頂邊緣。「妳發誓?」

裡頭那人想必保證也發誓了,因為屋頂上的女人放下手,點個頭,然後開始小心翼翼地爬回窗戶裡。她把黃色硬物遞進窗戶裡的時候,腳下一滑,她的雙手拍打到窗臺邊緣,黃色物體因此沿斜屋頂喀啦滾過,掉到人行道上,摔成碎塊。呈趴姿的女子進退兩難,粉紅睡袍撩到臀部。「對不起,」她哭喊:「真的對不起。」

我希望經理這時候會出現,會擔心得願意幫忙。也許他的辦公室裡一直放著一塊床墊,就是為了處理這種狀況。因為,雖然女子從這種高度掉下來未必會死,但我清楚知道落地角度充滿多少變數。

「別讓她掉下去。」我對窗裡的那人呢喃,用灼熱的手指緊緊抓著相機。

兩條長長的胳臂從窗裡伸出來,抓住窗外女子的兩隻手腕。窗裡那人拼命拉扯,窗外那人掙扎扭動。我拍到她打直的腳板時,她消失在窗裡,雙腳看起來就像跳出海面的兩隻白魚。

剛剛被她當成人質的東西,是一隻陶瓷鳥。它躺在人行道上,頭部破裂,黃翼粉碎,兩隻黑色的小腳爪依然完整,指向兩個不同方向。

東邊,西邊。

左邊,右邊。

這隻鳥顯然對窗裡那人意義重大,但我當然不知道原因。而現在,她的私人世界的一小部分在外頭公開展示,人人看得見,沒人看得懂。

我把相機掛回脖子上,繼續走路。不是每個人事物都該被拍下來。

我回到停在一根路燈旁的汽車所在,一看到這輛車,我就注意到它發出怪異的閃爍,彷彿遭到調查。我在無人馬路上停步,把相機舉到面前。

我在開車回公寓的路上一路綠燈,不過我希望能遇上紅燈,因為我總覺得後座有人,就躲在我身後的陰影中。

回到公寓後,我停好車,轉身查看後座。當然沒人。

現在是凌晨三點,我在樓梯間還能聽到鄰居放聲大哭。我來到她的門前用力敲門,敲得指關節疼痛。門被用力拉開,哀哭女站在這裡,身穿丹寧短褲和特大號黑色T恤,胸口起伏,哭腫的臉龐佈滿淚光。看到我,她顯得既安心又驚駭。

「怎麼了?」我對她說:「究竟出了什麼事?」

她瞇眼看著我,彷彿我是智障,她的眼睛充血泛淚。「哪裡沒出事?」

我平時有在看新聞,沒辦法反駁她這句話。

「妳打算哭多久?妳一哭就是一整晚,吵得我沒法睡覺。」

「妳應該試試白天睡覺。」

「我有工作,」我說:「妳沒工作嗎?」

「不是所有工作都是在白天做。」

這個鄰居半夜一直哭哭啼啼,我搞不懂她能在自家公寓裡做什麼工作。

「我正打算休息一下。」她拉拉手腕上的紫色橡皮髮圈。「妳想不想進來?」

令我意外的是,我確實想進去;我已經很久沒在別人家裡作客,我八成就是太孤單才會以為後座有人。

她的公寓很整潔,東西很少。客廳中央放著一張深橘色沙發和茶几,角落聳立著一盞立燈。人造大理石的廚房中島上放著一口玻璃大碗,裡頭裝滿紅蘋果。我注意到茶几上有支手機,插著一副附有黑色麥克風的耳機。耳機周圍放著好幾盒面紙、眼藥水和櫻桃喉糖。

我在沙發邊緣坐下。鄰居拿來兩杯裝在陶杯裡的茶,把其中一杯遞給我的時候,我試著看懂她身上的刺青文字。

「『我們看見或以為的一切,只不過是夢中夢。』」注意到我偷看,她開口:「埃德加‧愛倫‧坡,藝術家兼變態。」

我低頭看著茶杯,感覺蒸汽撲面而來。我對自己重覆她說的這句話,心想他陳屍在草地上的時候,我以為我的人生結束了,但事實是,我原本的人生被一個我無法想像擁有的人生吞噬了。

「這就是我的工作,」她用茶杯指向耳機。「哭。」她解釋她從小就能說哭就哭,而最近把這項天賦發展成能賺錢的工作。她負責接聽戀物癖熱線電話,這個服務專門滿足聽見哭聲就會感到性興奮的客人。

「戀淚癖,」她說:「這是專有名詞。」

我從自己公寓裡聽見的哭嚎,聽起來像來自古希臘悲劇;我很難相信這全是演技,為了酬勞而哭。

「怎麼會有這種人?」我說。

「大多數的顧客會在試著安慰我的時候感到性滿足。乖,放輕鬆點。慢慢來。他們會說這類的話。偶爾有客人喜歡施虐,會希望聽見我做出哀求。」

「例如?」

她朝茶水吹氣。「例如要我求饒。」

這位鄰居現在沒在哭,這棟公寓因此顯得莫名安靜,就算現在是凌晨。也許有些房客夏天不住在這裡?

「那妳睡不著的時候怎麼辦?」鄰居問。

「開車四處拍照。」

「能讓我看看嗎?」

她指向我的胸口。我低下頭,驚訝地看到自己的相機,這才想起我一直掛在脖子上。

我把茶杯放在茶几上,解下相機吊帶。鄰居來到我身旁的沙發座位上坐下,她渾身散發一種水果味的乳液味,連同一絲菸味,雖然我在這間公寓裡沒看到任何一包菸、菸灰缸或相關物品。我按鈕展示相片,給她看夜間的商場和公路、陷孔,還有跪在兒子面前的母親。螢幕上出現那對在維多利亞法拍屋後面打野砲的少年少女時,我放慢按按鈕的速度。在其中一幅相片上,少年的裸背就像一條劃過黑暗的銀色弧線。

「看在耶穌的份上,」她說:「這些相片滿陰森的。」

我點開最後一幅相片,是我的汽車像一艘小小太空船一樣在路燈下閃爍,這時鄰居用手指按住我的手腕。

「且慢,」她說:「這是什麼?」

「這只是我的車。」我打算繼續按按鈕。

「不。」她用指甲敲敲相機的小螢幕。「這裡,車窗上。」

我低頭查看相機,發現他出現在右前座的車窗上,就像被壓在玻璃片底下的標本。他的臉龐散發綠色光澤,輪廓明亮柔軟,彷彿液體暫時固化。

「這是倒影,」我聽見鄰居說:「應該吧?」

我不知道如何回答她。聽在我自己的耳裡,我的呼吸聲就跟雷鳴一樣響亮。

他看起來是我最後一次看到他的年紀,處於少年和之後階段之間的過渡期。

我查看我在沉睡之境拍攝的所有相片,然後回到汽車這張,這一次他看起來有點不一樣,臉龐因為用力壓在窗上而扭曲,彷彿因為必須等我回來而感到痛苦。

我做出決定:這個世界正在對我開個很惡劣的玩笑,唯一的解決之道就是立刻銷毀我的相機,甚至我的汽車。也許我再也不該離開我的公寓,而且我該學鄰居這樣找一份不用出門的工作。

但我首先該做的,是站起來。

「我能不能稍微躺一下?」我問鄰居。

「沒問題。」她查看手錶,站起身,收拾茶杯。「跟妳說一聲,我的休息時間在五分鐘後結束。」

我在柔軟的米色地毯上躺下,把相機放在肚子上。

「這件事未曾發生,」我對她說:「我沒來過這裡,沒讓妳看這些相片。」

「可是妳有這麼做。」她站在我身旁,舉著兩只茶杯。

鄰居消失在廚房裡。我聽見她的赤腳啪啪走過地板。我聽見水龍頭扭開。她回來的時候甩掉手上的水,拿起耳機和手機,在我身邊跪下,把手機放在我的心口上。

「妳試試。」她說:「客人如果知道聽見的痛苦是真實的,就會更沉浸其中。」

她把耳機的塑膠環套到我頭上,把耳機固定在我的耳朵上,再調整麥克風的位置,我感覺到麥克風的光滑邊緣擦過嘴脣。她拿起我的相機,把吊繩套到她自己的脖子上。她叫我做好準備。

「這他媽的……」我對鄰居說:「究竟怎麼回事。」但是來不及了,線路上已經出現一個嗓音,這個人呼吸沉重,說妳還在等什麼?快點,快。這個聲音聽來模糊又怪異,彷彿經過機器變造。

「喂,」我對這個聲音說:「我在這裡。」

噢,我真想讓這個陌生人聽聽,我在發現他死在草地上的時候發出的聲音。我當時就跟身旁這個鄰居一樣哭個不停,當時的哭聲一定能給電話上這個客人最刺激的高潮。

我試著回想他的手在我手裡的感覺,小男孩的手總是有點濕潤,而且溫熱。

你不該被一直困在我身邊,我心想。你原本不應該存在,不然就是應該自由自在。

儘管如此,我沒落淚。我在之後依然是個步兵,行走於漫長的乾枯行軍。

我問來電者:「你認為我們在死後會發生什麼事?」

我的鄰居側身躺在地上,把我的相機湊在面前。「這張是為了後世而拍。」說完,她按下快門。

幾個月後的某天晚上,我發現這個鄰居的公寓沒發出任何聲響,所以我隔天來敲門,發現她已經搬走,一個碩士生搬了進來。這種大型公寓就是這麼回事,這裡算是某種煉獄,我們在此停泊,直到靈魂被召喚去別處。後來,有人在那棟維多利亞法拍屋裡發現了一名少女的屍體,這成了留給買下那個地方的富裕夫妻的恐怖驚喜,我也沒再去沉睡之境周圍拍照。因為我那晚從沒見到或拍到她的臉,所以我沒辦法確認她是不是就是我在草叢裡拍到的野砲當事人,但我還是把相機交給了警方,只希望能幫上忙。「雖然這些相片嚴格來說不算違法,」一名警官看了這些相片後對我說:「但還是令人不自在。」

此刻,在鄰居的公寓裡,手機在我的胸口上成了灼熱重擔,來電者還在喘息。

「他原本不應該存在,不然就是應該自由自在。」我對來電者說。

「好了,」我的鄰居說:「先這樣就夠了。」她的食指懸在手機上方,打算結束這場小實驗,我的相機在她的脖子上搖晃。

「為什麼?」來電者在掛斷之前怒吼,這個聲音如利刃般朝我刺來,充滿怒火和欲求。「妳為什麼不痛苦?」

沉睡之境

那年夏天,我晚上四處開車拍照,因為我受不了我的鄰居從牆壁另一頭傳來的哭聲。這個鄰居住在我樓上的公寓,我在樓梯間跟她擦身而過的時候,她看起來很正常,但在晚上十點左右,她會開始嚎啕大哭,而她傾洩而出的哀傷對我造成了生理影響,我會覺得渾身發癢,牙齒酸痛,耳朵裡滲出某種透明液體,我甚至有一次流鼻血。我不確定其他鄰居聽不聽得見她哭泣,有沒有人為此敲她門,或是找管委會抱怨。我沒敲她的門,也沒找管委會抱怨,因為我不想知道這個鄰居的公寓裡究竟發生了什麼事,只想逃之夭夭。

我逃離的那棟公寓位於奧蘭多市北邊...

共 12 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 12 筆 → 查價格、看圖書介紹

伯格是德國下薩克森州的一個市鎮。總面積55.26平方公里,總人口2745人,其中男性1381人,女性1364人,人口密度50人/平方公里。

伯格是德國下薩克森州的一個市鎮。總面積55.26平方公里,總人口2745人,其中男性1381人,女性1364人,人口密度50人/平方公里。