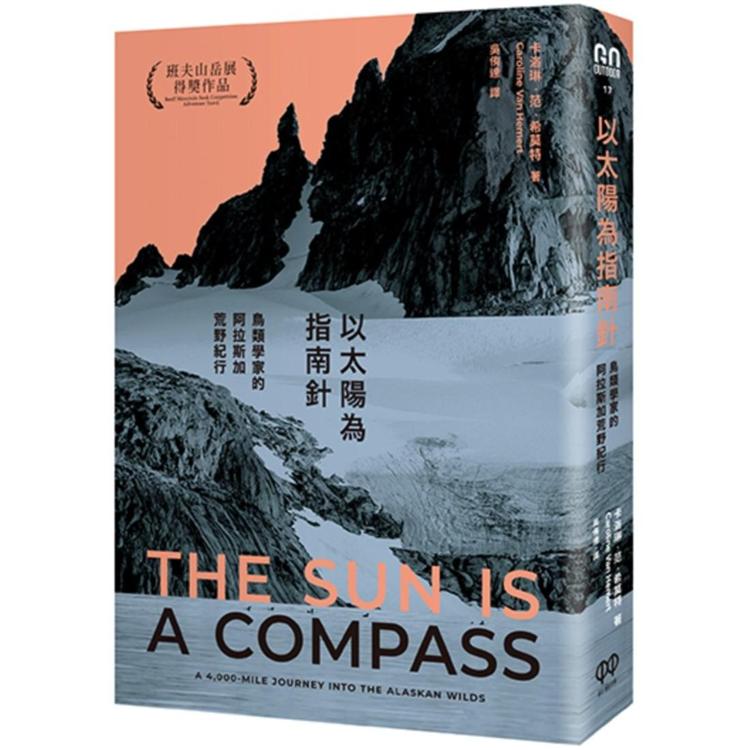

圖書名稱:以太陽為指南針

班夫山岳展得獎作品(Banff Mountain Book Competition: Adventure Travel)

我和派特交往後的第一個夏天,就跑到北極圈的某條偏遠河流露營兩個月,從此心心念念想要再來一次壯闊的冒險。但之後我投身學術研究,派特則開了一間建築公司,彼此的行事曆上再也看不見潮汐和季節,只剩下截稿期限和施工進度表。

我的研究主題是阿拉斯加鳥類的畸形鳥喙,完成博士論文答辯後,指導教授提議慶祝,但我只覺得難堪。對原野的愛促使我投身學術,花費數千個小時盯著顯微鏡,觀察飼養的山雀,卻也讓我遠離自然,忘了最初為什麼想成為生物學家。即將展開的學術生涯愈來愈像刑期,而不是大好機會。

我的世界出現兩個版本:原野,還是家庭?大自然,還是科學研究?我把自己困在難以化解的分歧裡。

我堅信在地圖上的兩點間可以找到答案,一端是遇見派特的太平洋西北沿海小鎮,一端是從未見過的北極冰封大地。我們決心以划船、步行和滑雪,完成這趟超過六千公里的旅程。沿途聆聽候鳥鳴唱和踩上地衣的聲響,嗅聞暴雨過後凍土的氣味,追蹤美洲馴鹿的足跡,或是與白鯨同游。

出發前,有人問我們為何踏上這趟旅程,是什麼事情促使我們想「人間蒸發」片刻。我試著解釋我們並不是想逃避現實,不是想逃離破碎的婚姻、藥物成癮或學術上的挫敗。我們無意破紀錄或締造第一。

我們只是想要找到回家的路。

作者簡介

卡洛琳‧范‧希莫特Caroline Van Hemert

希莫特博士是生物學家和探險家,研究興趣是鳥類。目前在美國地質調查局阿拉斯加科學中心(US Geological Survey Alaska Science Center)工作,並固定在科學期刊撰寫有關北方鳥類及野生動物的文章。她的旅程和研究獲《紐約時報》、《國家地理雜誌》、NBC新聞頻道等媒體採訪報導。她和丈夫及兩個小孩定居於阿拉斯加。

譯者簡介

吳侑達

國立台灣大學翻譯碩士學位學程筆譯組畢。

譯稿賜教:arikwu2015@gmail.com

共 12 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 12 筆 → 查價格、看圖書介紹

卡洛是愛爾蘭卡洛郡的一個城鎮,為卡洛郡的郡治所在地。總人口23,030人。卡洛位於巴羅河東岸,距首都都柏林72公里。

卡洛是愛爾蘭卡洛郡的一個城鎮,為卡洛郡的郡治所在地。總人口23,030人。卡洛位於巴羅河東岸,距首都都柏林72公里。