| FindBook |

|

有 1 項符合

原文 Michaela DeSouce的圖書 |

|

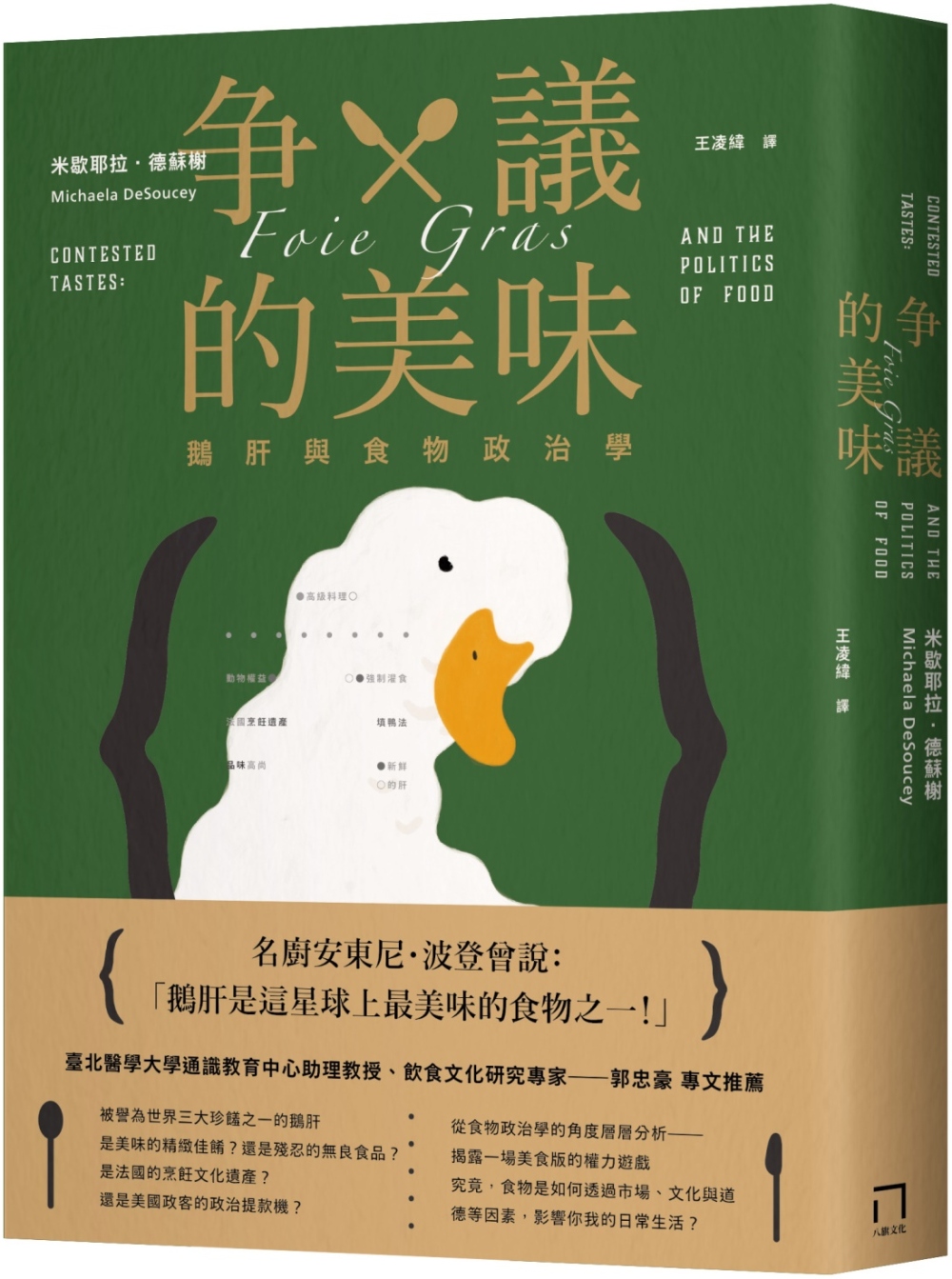

$ 179 ~ 414 | 爭議的美味:鵝肝與食物政治學

作者:原文 Michaela DeSouce / 譯者:王凌緯 出版社:八旗文化 出版日期:2020-04-29 語言:繁體中文 規格:平裝 / 360頁 / 15 x 21 x 2.2 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版  共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

被譽為世界三大珍饈之一的鵝肝

究竟是美味的精緻佳餚?還是殘忍的無良食品?

是法國的烹飪文化遺產?還是美國政客的政治提款機?

*

從鵝肝產業鏈到政治社會層面環環相扣,凸顯食物政治的文化衝突。

揭露一場全球鵝肝大戰,人與食物之間精心計算的「美味關係」!

「人如其食。」(You are what you eat)──西方諺語。

根據歷史學家的研究,人類為了食用肝臟而飼養、增肥水禽的歷史可追溯至古埃及時代。隨後,這項習俗先是傳到羅馬帝國,接著又輾轉流入東歐與南歐,十六世紀時傳入法國後被法國人發揚光大;時至今日,法國占全球肥肝(鵝肝、鴨肝)產量超過80%以上,已是全球第一大的鵝肝生產與消費國,法國法律甚至聲明「肥肝是受保護的法國文化和烹飪技藝遺產」。

儘管鵝肝被奉為美味珍饈,卻因備受爭議的生產方式──填鴨法──而遭到動保團體的批評。所謂的「填鴨法」,是以金屬管將玉米漿強行灌入水禽的食道,讓大量的脂肪在肝臟聚集,最後形成比原本大上六至十倍的肝臟。也因此,在充滿飼養爭議的道德約束中,鵝肝也被視為充滿罪惡感的絕望料理。

▉從傳統佳餚到爭議的美味,橫跨大西洋兩岸的鵝肝之戰如何產生?

鵝肝,究竟是讓吃貨食指大動的高級料理,還是讓動保分子恨之入骨的缺德食品?一塊新鮮的肝,不只點燃了廚師和食客與動物權團體的戰火,層級甚至還上拉至美國與法國的外交對抗!?

美國的芝加哥市於二○○六年通過「禁肝令」,引起全國譁然,許多人抱著看好戲的心態:「芝加哥現在是在演哪齣?」禁令支持者大讚政府有良心,而反對者――如已故名廚安東尼・波登(Anthony Bourdain)、《雜食者的兩難》作者麥可・波倫(Michael Pollan),則嘲諷禁肝令的荒謬。

至於大西洋的另一端,法國則為了保護鵝肝產業,立法將鵝肝列為「國家文化遺產」,並透過打造「美食國族主義」的方式,讓鵝肝和國家劃上等號。凡是批評、反對肥肝者,就是不尊重法國的傳統文化、對法國有所不敬。也因此,當二〇一一年七月,德國科隆阿努嘉國際食品展禁止廠商販售鵝肝,隨即引起法國農業部長布呂諾・勒・梅爾(Bruno Le Maire)的嚴正抗議,法國某位參議員甚至批評:「這就像在法國禁止德國香腸!」

▉鵝肝只是代罪羔羊? ――關於精心計算的食物政治學

為了深入了解這場「鵝肝之戰」的來龍去脈,本書作者米歇耶拉・德蘇榭(Michaela DeSoucey)透過社會學專業,善用文獻、訪談與田野調查,在法國鄉間農莊、製肝工廠,以及美國餐廳、廚房與辦公室之間穿梭徘迴,引領讀者抽絲剝繭,從經濟面的產業鏈,到美食國族主義(Gastronationalism)的建構,再到生產方式的道德爭議等,試圖呈現鵝肝這道美饌的真實樣貌。

《爭議的美味》探討了「文化傳統」與「動物權」之間的拉扯與對抗,以及食物如何透過市場、文化、階級、品味、歷史等多項因素,影響你我的日常生活與價值選擇。有意思的是,德蘇榭並沒有為鵝肝的道德爭議擅下定論,而是交由讀者自行評斷。德蘇榭更想提醒讀者的是,在支持與反對雙方的唇槍舌戰背後,其實還隱藏著關於話語權、階級身分、商業利益等更加複雜的因素,而不只是「肥肝是否合乎倫理?」這麼單純。

作者簡介

米歇耶拉・德蘇榭(Michaela DeSoucey)

現任美國北卡羅來納大學社會學系助理教授。專攻文化、食物、消費者市場與政治、組織理論、認同運動以及全球化與在地化等研究領域。

譯者簡介

王凌緯

台北藝術大學音樂碩士鍵盤組畢業,現任雜誌編輯,兼職翻譯。譯有《時尚與死亡的對話》、《生死,人生歷程的始末》、《愛恨,鏡像雙生的情感》、《在我告別之前》、《雕刻光影與形體的沉思者》等書。

|