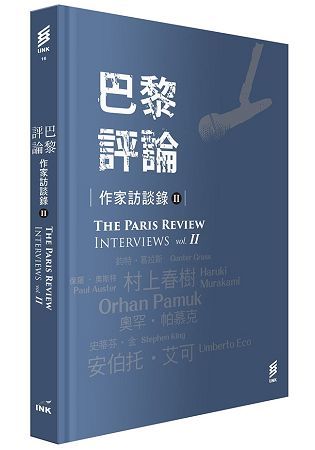

附有作家珍貴手稿圖片,及艾可為《玫瑰的名字》所畫僧侶簡圖與筆記。

幾乎從我記事起,我就被《巴黎評論》的訪談所深深吸引。把它們匯集在一起,構成了對「文學是怎樣的」這一問題最好的、最現成的探究,從許多方面看,問文學是「怎樣的」比問「為什麼」更有意思。──薩爾曼‧魯西迪

《巴黎評論》的訪談總是從最佳的視角切入大作家的內心和寫作倫理。獨自坐著專心閱讀,就能獲得藝術碩士(MFA)創意寫作課程的訓練。──戴夫‧艾格斯

應該在酒會、朗讀會、婚慶宴會、狂歡派對等各式各樣的熱鬧場合分派《巴黎評論》訪談集。它們也非常適合從高中到藝術碩士課程的各級學校使用,事實上,我曾用這些訪談開設整整一個學期的創意寫作課,別的地方哪裡還能讓我找到世界上最偉大的作家和他們說過的智慧、荒唐、憤怒言論?這些訪談精彩紛呈、令人激動、不可或缺。──科倫‧麥凱恩

鈞特‧葛拉斯:政治本身對我們的生活有著巨大的決定性影響,它以不同方式滲透進了我們生活的每個方面。

保羅‧奧斯特:我不再肯定我是否明白現實是什麼。我能做的只有談論現實的機制,收集世事流轉的證據,試圖盡可能忠實地將之記錄下來。

村上春樹:這種重複本身變得很重要,就像一種催眠術,我沉醉於自我,進入意識的更深處。

帕慕克:我有自我毀滅的一面。早年,我就意識到群體會扼殺我的想像力。我需要孤獨的痛苦來激發想像力,此後我才會快樂。

史蒂芬‧金:如果你有一點點天分,你盡力發揮到最大,堅持一步不退,一直往前走,那麼人們就會嚴肅對待。

安伯托.艾可:我相信,沒有一個人是為了自己而寫作的。我認為,寫作是一種愛的行為──你寫作,是為了付出某些東西給他人,傳達某些東西,和別人分享你的感受。

| FindBook |

|

有 1 項符合

吳筠的圖書 |

|

$ 140 ~ 594 | 巴黎評論.作家訪談錄ΙΙ The Paris Review: Interviews vol.2【金石堂、博客來熱銷】

作者:巴黎評論編輯部 / 譯者:吳筠/等譯 出版社:印刻出版有限公司 出版日期:2016-10-06 語言:繁體中文 規格:200頁/14.8*21cm  共 10 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 10 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:巴黎評論‧作家訪談錄ΙΙ

內容簡介

作者介紹

作者簡介

《巴黎評論》編輯部

「作家訪談」是美國文學雜誌《巴黎評論》最持久也最著名的欄目,自1953年創刊號中的E.M.佛斯特訪談至今,從未中斷此當代重要作家的長篇訪談,最初以「小說的藝術」為名,逐漸擴展到「詩歌的藝術」、「評論的藝術」等,迄今已有三百多篇,「作家訪談」成為《巴黎評論》的招牌,也奠定此一特殊文體的典範。

一次訪談從準備到實際進行,往往歷時數月甚至整年,足跡進到作家的書房、工作室、客廳……遍及歐洲、南美、亞洲……全球各地,聽聞作家在熟悉的環境聊著個自的寫作習慣、怪癖、修改方式、困頓時刻、文壇祕辛……真實有趣且極具生活化、現場感,亦為「作者論」的重要文化史料,可謂為「世界歷史上持續時間最長的文化對話活動」。

《巴黎評論》編輯部

「作家訪談」是美國文學雜誌《巴黎評論》最持久也最著名的欄目,自1953年創刊號中的E.M.佛斯特訪談至今,從未中斷此當代重要作家的長篇訪談,最初以「小說的藝術」為名,逐漸擴展到「詩歌的藝術」、「評論的藝術」等,迄今已有三百多篇,「作家訪談」成為《巴黎評論》的招牌,也奠定此一特殊文體的典範。

一次訪談從準備到實際進行,往往歷時數月甚至整年,足跡進到作家的書房、工作室、客廳……遍及歐洲、南美、亞洲……全球各地,聽聞作家在熟悉的環境聊著個自的寫作習慣、怪癖、修改方式、困頓時刻、文壇祕辛……真實有趣且極具生活化、現場感,亦為「作者論」的重要文化史料,可謂為「世界歷史上持續時間最長的文化對話活動」。

|