記憶就像鏡子,愈清晰的愈危險

一起殺人懸案的頭號嫌疑犯,多年後寫書自白,真相卻更加撲朔迷離。──自以為看透的人往往錯到底。

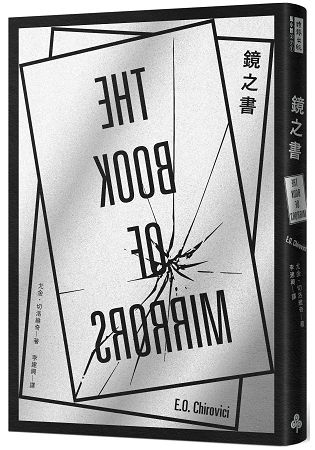

羅馬尼亞籍冠軍作家尤金.切洛維奇首度以英文書寫的話題新作!

國際版權秒售38國,引爆全球書市旋風!

譽為媲美《HQ事件的真相》;

暢銷作家李.查德強力推薦:「一場宛如畢卡索繪畫的殺人拼圖。」

一個故事並不存在開始和結束。

過去的記憶像一面鏡子,往往只能反映部分的真相。

解不開的謎案背後,人心各有執念,早已超越事件本身。

一九八七年,以研究大腦記憶聞名的心理學界權威──約瑟夫‧維德教授於普林斯頓自宅遭到殘忍謀殺,凶手始終沒有落網。二十五年後,文學經紀人彼得‧卡茲收到一份名為《鏡之書》的部分書稿,作者理查.弗林正是維德教授當時的助理,一直被視為案件最大的嫌疑人。因重病即將不久於人世,決定在二十五年後寫書自白。他是清白的嗎?這份稿件揭露許多當年未曝光的細節:除了教授祕密進行已久的「記憶」實驗之外,還有一名從未被報導提及的年輕女子,一名心理系學生蘿拉。她是誰?教授的記憶實驗到底是什麼?答案揭曉之際,彼得手上書稿的內容到此為止。憑著新線索的曝光,懸案有可能水落石出嗎?

書中書,鏡中鏡。破碎的裂縫中暗藏人心。

記憶究竟是拼湊真相的關鍵,還是掩蓋暴行的共犯?

「嫌犯的記憶可信嗎?」羅馬尼亞作家尤金.切洛維奇的暢銷冠軍小說《鏡之書》,同時是一部書中書,一宗陳年懸案的嫌疑人所撰寫的回憶錄。乍看以為是揭發真相的第一手爆料,然而全書結構分成三部,透過三名圍繞在這本著作的局外人:出版經紀人、調查記者,加上退休警探,各自展開他們對真相的調查。如果嫌犯的著作是一面鏡子,血色渲染的鏡中也反映了社會案件撩撥人們窺探的心理欲望,以及群眾為滿足心中歪斜扭曲的妄想,及觀看事件的偏見。本書祕而不宣地在揭露真相之餘,也捕捉現代人為社會事件瘋狂的群眾心理。

書評

「聰明又老練,運用畢卡索繪畫方式講述的犯罪故事,強烈推薦!」──李‧查德Lee Child

「我喜歡這個扭曲心智的遊戲!《鏡之書》以一部關於冷血凶殺案的祕密手稿開頭,大量的角色和觀點,讓你看到每一個指向真相的過程。誰說謊?誰的記憶是完美無缺?它不僅僅是一個非常聰明的懸疑故事,還讓我們想知道,我們是如何有意識地操控自己的回憶來保護自己。」──茱麗亞.希伯林Julia Heaberlin

「傑出的概念!」──《書單》

「這名羅馬尼亞作家的首部英文小說,充滿敏銳、引人省思的記憶詭計。」──英國《泰晤士報》

「描述發生在普林斯頓的未破解恐怖凶殺案,情節曲折、精彩,反問讀者『是否能夠相信自己的記憶』。」──英國《太陽報》

「切若維奇成功地刻劃角色,並機智謹慎地處理揭露真相的時機來吸引讀者。一個聰明、複雜的謀殺案取悅更多類型的文學迷。」──《柯克斯評論》(Kirkus Reviews)

共

共