香港:不列顛位於中國土地上的自由港

(節錄)

窩藏在葡萄牙貿易飛地澳門的蘇格蘭商人詹姆士.馬地臣(James Matheson),對於不列顛的東方政策,似乎有種不尋常的預言能力。馬地臣寫信回倫敦,告訴自己的生意夥伴威廉.渣甸(William Jardine),「香港馬上就會被我國的部隊佔領,交由女王陛下定奪,之後還會有上千名歐洲人駐防」。感謝老天,王家海軍不會反對「我們在當地存放的鴉片」。

馬地臣一語中的,王家海軍硫磺號(HMS Sulphur)在一八四一年一月二十六日環航香港島,並且於早上八點十五分登陸──「以善意先佔者(bona fide first possessors)(譯按:指不知道其權利有所瑕疵,自認透過正當占有方式(此為無主地先佔原則)取得土地之人。)的身分,於佔領點(Possession Mount)為女王陛下的健康敬酒三巡」。完整編制的不列顛海軍中隊也在同日抵達。「水兵上了岸,我們的據點升起了聯合[王國旗],在官兵的歡樂之火(feu-de-joie)(譯按:鳴槍禮的一種,士兵輪流、迅速對空鳴槍,用來慶祝勝利或重要節日。)與戰艦的王家禮炮聲中,海軍准將J.G.伯麥爵士(Sir J. G. Bremer)在中隊其餘將校簇擁下正式佔領該島。」馬地臣本人就在南中國海起伏的浪花間目睹儀式進行。他回報渣甸,「我在本月二十六日親眼見證不列顛旗幟飄揚於香港」。

不列顛人根本不是「善意先佔者」──硫磺號下錨時,島上已有超過四千名土生土長的華人。幾個世紀以來,他們一直生活在廣州與珠江三角洲對面的葡屬澳門等重要貿易中心的陰影下,從事農耕、捕魚、採石等維生經濟活動。接著,伯麥的船隊來到「Hong Kong」──廣東話的「香港」──美麗、多山的景致裡,展開中國與不列顛之間一系列漫長、時常起釁的歷史,其中便涉及世上最知名帝國城市之一的創建。香港成為「自由貿易」理念的豐碑,同時也是名義上的和平願景背後不甚光彩的殖民現實。對於不列顛帝國的全球影響力,以及踏上意識形態自信心巔峰的不列顛帝國體制來說,坐擁依山海港的天然美景、稠密的都市發展與深水港、與大陸關係複雜的香港即將成為其光輝燦爛、但多少令人不安的里程碑。隨後的一百五十年,這座格外出眾的城市國家也將微妙反映出世界政局的情勢消長。

今天,「世局消長」的意思,是西方衰頹與東方崛起──從一九九七年聯合王國在爭議中移交香港,到親北京的梁振英在二〇一二年選舉中成為香港特首、中國的支配成為定局以來,一切都能透過香港統治光譜中輕易找到跡象。不過,儘管幾世紀以來有多少地緣政治鬥爭因為這一小塊東亞地皮而起,有件事卻始終不變。香港民主派政治人物劉慧卿在一九九七年如是說:「倫敦與其他許多政府並無二致,從中國龐大的市場分一杯羹才是它的頭等大事。我們也沒忘記,香港殖民地之所以在十九世紀建立,為的還是做生意。」她說得沒錯。不列顛人佔領香港的舉動,代表他們揚棄了東印度公司、加爾各答重商主義,以及韋爾斯利侯爵的領土虛榮心。取而代之的是一座在珠江口外圍多山的前哨站誕生的新城市,這座城市後來也成為自由放任政策的能量,以及不列顛自由貿易「非正式帝國」能耐的實例。從香港的歷史可以看出,不列顛高漲的殖民利益是如何與擴展全球貿易之利的高尚理念狼狽為奸。當年的情況一如今日,無論是在一八四一年的HMS硫磺號甲板上,還是二〇一〇年香港會在文華東方酒店舉辦的年會中,這座港埠城市都是不列顛企業通往中國未開發市場中龐大財富的入口──只是當年香港還是「我們的」,如今則是「他們的」,這是唯一的差別。

可恨的非法毒藥 The Accursed and Prohibited Poison

環顧今天現代化的維多利亞港,想想是哪些人在過去建立這座平凡無奇的花崗岩堡壘……想想是誰最早賣起最虛無飄渺的商品──幻覺──來賺錢,還挺有趣的:我們或許能斷定,商業史上唯一靠銷售能致幻、以人工方式產生愉悅的物質,進而創造大筆財富的,就只有鴉片貿易。

詹姆斯.波普─軒尼詩(James Pope-Hennessy)用一貫的輕描淡寫,點出似有若無的鴉片煙如何在崎嶇、多山的香港累積出財富,而自由貿易的福音又是如何得到幾個深深墮落的使徒。香港副領事亨利.希爾(Henry Sirr)在一八四〇年代說得好,鴉片是「中國的詛咒」(China’s Curse)。

大不列顛的子嗣靠銷售這種有害的藥物賺進大把銀子,也因為跟這些藥物引起的敗壞染上關係而遭受汙名。他們使中國人違反自己國家的法律,只為了得到可恨的非法毒藥,令基督教國度之名成為笑柄。用了這種藥,會讓其癡迷擁護者身心俱毀。

近代鴉片產業最早的一些記載,可以回溯到一六九〇年代的荷蘭東印度公司。VOC當時在蘇門答臘銷售鴉片,將藥物市場擴展到整個島群。但是,最先將鴉片帶到大陸,在仕紳圈子裡建立起藥物需求的,卻是土生土長的中國麻藥商人。清帝國因此在一七二九年禁止鴉片進口,唯有得到藥用許可的情況例外。為了消滅任何一絲不確定性,政府在一七九六年禁止抽鴉片煙,並在一八〇〇年重申進口禁令。但這些明確的法律禁令未能阻止不列顛東印度公司打進市場。公司在一六七二年得到第一個中國據點,取代了遭到驅逐的荷蘭VOC,在台灣設立貿易站。到了一七〇〇年代早期,不列顛東印度公司已經以廣州的「洋行」為其大本營,與獲准同外國商人做生意的行商合作,打理蓬勃的貿易活動。事實上,利德賀街的財政正逐漸往東印度群島的鴉片貿易靠攏。公司極度仰仗從中國出口到歐洲的茶葉,卻發現上海商人對於回購不列顛產品絲毫不感興趣。沒有任何對曼徹斯特棉布、斯塔福郡陶瓷器或約克郡(Yorkshire)毛織品的訂單禮尚往來。中國商人──「公行」唯一有興趣的通貨是銀條,而白銀由西向東無止盡流失,旋即構成摧毀公司財務的威脅。這場財政危機的解決之道,是從孟加拉罌粟田裡找到的。「鴉片是唯一一種能在中國銷出去的現金商品」,威廉.渣甸一針見血。

早在一七八〇年代早期,沃倫.黑斯廷斯便開始將鴉片走私到中國;到了十八、十九世紀之交,鴉片已成為東印度公司生意的核心商品。孟加拉鴉片就在公司的獨佔權下成長,公司職員舉辦公開拍賣會販售鴉片,每個箱子都打上公司獨一無二的「戳章」(chop),其銷售提供了公司大約百分之十五的印度稅收。為防刺激中國當局,利德賀街拒絕讓公司船隻直接將貨品運離加爾各答,以免對中國─不列顛貿易造成長遠危害。取而代之的是稱為「跨國貿易商」(country traders)的私商,他們得到許可,帶著裝滿鴉片餅的箱子前往廣州,中國走私販子再從那兒將禁藥帶進國內。一名深感羞恥的不列顛傳教士表示,鴉片以如此規模的公司資源為靠山傳入中國,「用最為玄秘、令人神魂顛倒的方式潛入了富人與窮人的家裡,用它不可思議的指尖抓住了老者與少年的心」,「人們在這股新勢力之前無法動彈,理智默不作聲,人類生活的崇高理想慢慢在這種印度秘藥前枯槁消逝」。無論藥效多麼不幸,利潤都是無懈可擊的。走私禁藥的中國人將其現金款項換成可以在倫敦或加爾各答兌現的東印度公司匯票,從西到東的白銀以奇快的速度改變流向。利德賀街的收支平衡危機之所以能落幕,得歸功於另一場「三角貿易」──這一回是亞洲貿易連結:印度罌粟田的成果經過廣州行商中轉,匯入倫敦金融城的帳戶裡。

由於鴉片提供的利潤如此可觀,東印度公司對中國貿易的獨佔馬上就面臨態度積極的非法商人帶來的壓力。不列顛商人開始尋找其他的鴉片來源,他們在中印度西岸的摩臘婆王國找到鴉片生產的新泉源,而且不受不列顛軍隊或公司官員的控制。從一八一〇年代起,摩臘婆鴉片開始進入中國市場,迫使東印度公司將其孟加拉鴉片大幅降價,導致進口鴉片有如潮水般來到廣州。一八二〇年,東印度公司出口的鴉片量原為五千箱,到了一八三一年,數字已經超過一萬九千箱。渣甸馬地臣公司(譯按:渣甸馬地臣公司成立於一八三二年,直到一八四二年從廣州遷往香港後,才挪用廣州知名商行、伍秉鑒創立的怡和行之名,為公司取中文名「怡和洋行」。為作區別,一八四二年前一律譯為渣甸馬地臣公司,此後改譯為怡和洋行。)主導了這起與海關作對的行動,為了在競爭中佔據上風,該公司投注大筆資金建立一支快船艦隊(「紅行者號」(Red Rover)能在八十六天之內飛速來回胡格利河與珠江,洋行藍底白對角線十字的旗子(譯按:渣甸與馬地臣兩人皆為蘇格蘭人,公司因此以蘇格蘭的聖安德魯十字旗(St. Andrew’s Cross)為船旗。)就在穿越南中國海時飄揚),以及若干雙桅帆船與多桅縱帆船,好沿著中國海岸卸貨。由於其批發體系卓有成效,到了一八二〇年代晚期,渣甸馬地臣公司已經掌控了廣州三分之一的鴉片派送。這間公司對於其生意興隆的基礎一點都不害臊——威廉.渣甸認為鴉片貿易「是我所了解到最安全、最有紳士派頭的投機生意」,詹姆士.馬地臣則宣稱:「過去二十一年,我人幾乎都在中國;我鄭重打包票,我還沒見過哪一個本地人一點兒不為鴉片煙而痴狂,他們就像歐洲的酒鬼。」唯一能妨礙渣甸馬地臣公司的,是中國當局的不利態度;此外,由於缺乏供卸貨的安全口岸,快船得冒著危險,停靠在水上貨艙下貨。要是不列顛人能拿到一個方便的良港──比方說,像香港這樣的良港──事情該有多容易啊!的確。詹姆士.馬地臣的侄兒,亞歷山大.馬地臣(Alexander Matheson)漸漸認為香港島「絕對是在中國擴大不列顛生意不可或缺的地方」,到了一八四二年,他更是希望將香港「正式宣布為不列顛殖民地,盡可能不要延誤」。

不過,香港從來不是最終的目的,而是通往頭彩──中國──途中的休息站。一旦信念化為執著,歐洲便決心讓中國對近代資本市場的奇蹟「開放」。一八三六年,前東印度公司商人H.漢彌爾頓.林賽(H. Hamilton Lindsay)在給帕默斯頓子爵(Viscount Palmerston)的公開信上寫著:「對中國貿易的重要性已經能與世界上其他國家的貿易平起平坐,甚至更為重要。只要得到明智的照料與鼓勵,其發展是可以近乎無限的。」對於清帝國為何自外於西方文明與商品資本主義的美好,不列顛商人與外交官一向大惑不解,這怎麼可能呢?

其實,自從喬治.馬戛爾尼勛爵在一七九三年至九四年間,代表不列顛首度出使中國(他也是第一位前往開普殖民地的大使)的倒楣任務起,一直有人推動讓中國對歐洲進口商品開放。亨利.鄧達斯派遣馬戛爾尼出使,試圖將某種形式的外交代表派駐到北京的天朝那兒,同時向清王朝展現「市場公平競爭」的好處,但馬戛爾尼使團最後卻成了不列顛外交史上最慘的一回洋相,使團團長一再受辱,甚至遭驅逐出境。「天朝撫有四海,惟勵精圖治,辦理政務,奇珍異寶,並不貴重。」皇帝重重回應國王喬治三世:「其實天朝德威遠被,萬國來王,種種貴重之物,梯航畢集,無所不有。爾之正使等所親見。」對於不列顛工業革命下信譽良好的產品,擺著儒家高姿態的清廷從來沒有幾分欣賞。但使團也不算一無所獲。就軍事觀點而論,馬戛爾尼勛爵體認到「中國這個帝國是艘老朽、不按牌理的一流戰艦……。她或許不會馬上沉沒;她會像遇難的船隻,漂流一段時間,然後往岸邊撞個粉碎」。

但在詹姆士.馬地臣心中,「中國這個帝國」居然掌控了「大地上最讓人垂涎三尺的地方如此浩瀚的一塊地」,還不讓外國人靠近,這簡直邪惡透頂。他們還這麼自私,想「獨佔其位置的所有好處」,把國內市場全留給自己人。根據曼徹斯特工商會(Manchester Chamber of Commerce and Manufacturers)的意見,一旦「除了中國,再無其他國家能為我國提供更合理、互惠的貿易基礎」,中國的做法便顯得格外自私。中國人口龐大,都會中心高度發展,但工業生產狀態落後,一切都讓中國成為不列顛製造商與貿易商眼中可望而不可及的美景。更有甚者,中國可以成為印度重要的出口市場,而印度的利潤又可以花在更多從曼徹斯特、格拉斯哥與伯明罕運往加爾各答與馬德拉斯的進口商品上。

「開放中國」這項貿易策略的根據,是自由貿易福音──十九世紀不列顛帝國主義勇往直前的火車頭。亞當.斯密的自由市場理念與傑瑞米.邊沁的效益哲學徹底滲透了不列顛統治階級,東印度公司腐敗的作風宣告成為過時的漢諾威王朝老古董。曼徹斯特政經學派(Manchester School of Political Economy)及其三位一體的鐵律──競爭、透明與開放市場(渣甸與馬地臣的願景)開始重塑殖民思想。一八二三年,貿易委員會(Board of Trade)主席威廉.哈斯基森(William Huskisson)將關稅互惠法案(Reciprocity of Duties Bill)提交國會,他說,這是為了試圖拆除「我國古老殖民體制的堡壘」:哈斯基森推動一系列與其他貿易國家的自由貿易協定,實質終結了《航海法》長達兩百年的控制,重商主義落幕,市場開放上台。一八三三年,國會通過議案,廢除東印度公司的專利權,不列顛帝國就此對亞當.斯密看不見的手開放。《穀物法》(Corn Laws)更在一八四六年撤銷,成為放棄昔日的保護主義、曼徹斯特學派自由思想勝利的明確標誌;到了一八六〇年,甚至連法國與不列顛也對自由貿易協議點頭,簽訂《喀布登─謝瓦利耶條約》(Cobden– Chevalier Treaty)。香港傳教士歐得理(Ernst Johann Eitel)在十九世紀末明確表示:「東印度公司的鐐銬束縛不列顛貿易長達兩世紀之久,促使不列顛國會掙脫、粉碎其束縛的,是自由貿易的堅強精神。也因為有了這場全面的自由貿易行動,我們才能在黑暗的地平面上看到第一道曙光,宣告未來香港自由港的降臨。」

但在香港之前入手的卻是新加坡──將重商主義的陰鬱從不列顛帝國驅散的頭幾道光之一。一八一九年,東印度公司文書史丹福.萊佛士(Stamford Raffles)開始就新加坡島的保護,與蘇丹胡笙沙阿(Hussein Shah)磋商。新加坡居於中印貿易路線上的險要位置,坐落在馬來半島與印尼群島間,過去則處於荷蘭勢力範圍內。萊佛士成功在一八二四年,將新加坡從荷蘭人眼皮底下迅速搶走,宣布為不列顛領地,並本著自由貿易的良好影響,著手制定一套新的殖民模式。「無論大不列顛的影響力延伸於何處,都會把文明與進步沿路帶過去,這是她獨有的特色。」他在一八一九年寫道:「大不列顛在東方新添的土地向來都不是以征服的精神羅致的。」新加坡港反而以提升各國福祉為精神,公告為「自由港,本地商業活動對各國船艦開放,同時一律免收關稅」。成效立即可見,來自中國、暹羅與交趾支那的貨流,以及日耳曼、瑞士、荷蘭、葡萄牙與不列顛船隻開始湧入新加坡。一八二二年,進入新加坡港的方帆船總數為一百三十九艘;到了一八三四年,入港的船隻已經高達五百一十七艘,帶來將近十六萬噸的船貨。

儘管入港噸數與共同的榮景擺在眼前,仍然有特定幾個文明對開放市場的優點不為所動。這種固執的態度最是明顯表現在中國的重要港埠──廣州,按照規定,外國商人在此一切生意都得由行商組成的棘手同業團體經手。而買辦與通譯酬勞、港口規費,以及廣州知府意欲新增的雜稅愈來愈多,更是讓情況雪上加霜。詹姆士.馬地臣訂了一批亞當.斯密與大衛.李嘉圖(David Ricardo)的著作,要人送到中國給他。一八二七年,他試圖用一份週報──《廣州紀錄報》(Canton Register)來改變這種文化,以便「傳播自由貿易之原則」。《廣州紀錄報》甚至舉辦獎金五十英鎊的徵文活動,徵求有能的作者闡明「政治經濟學的大原則,以糾正中國可能存在的錯誤與不正之風」。

蘇格蘭裔海軍軍官、打過特拉法加戰役的律勞卑勛爵(Lord Napier)也有一樣的信念。東印度公司專利權在一八三三年終止之後,律勞卑以商務總監身分獲派前往中國,他採用的方法比馬地臣好鬥得多──他很有信心,「用三、四艘巡防艦或雙桅橫帆船」與「一小支精實的不列顛部隊」,便能「以短得出奇的時間」把事情辦妥。律勞卑認為,這麼做能迅速達成不列顛人在北京駐派使節的目標,同時為倫敦商人開出一條通往中國口岸的路。儘管白廳對於推動開放策略有明確的訓令,要他「體察各種可能的做法」並「遵守中國法律與習俗」,但這條老海狗(譯按:海事經驗豐富的水手。)仍然在未經允許的情況下把船開進廣州,派砲艇逆流而上前往黃埔,絲毫不顧天朝體制。這是從砲管打出來的自由貿易。

隨著事情發展,律勞卑功敗垂成,他染上了瘧疾,一八三四年死於澳門。 但他在撒手人寰前,還不忘用一份建議書,在外交部官員心中灌輸佔領「位於廣州河口的香港島,此島對各種用途皆極方便」的想法。隨著為西方貿易而開放中國的需求更為迫切,加上鴉片商人的投機買賣步伐愈來愈快,香港的誘惑也一發不可收拾。一八三六年,一名通訊記者投書至詹姆士.馬地臣的《廣州紀錄報》:「倘若雄獅要把爪子放在中國南方的任何一個地方,那就放在香港上吧!讓香港在雄獅的保證下宣布成為自由港,不出十年,香港就會成為開普敦以東規模最大的貿易中心!」

| FindBook |

|

有 1 項符合

崔斯坦‧杭特的圖書 |

|

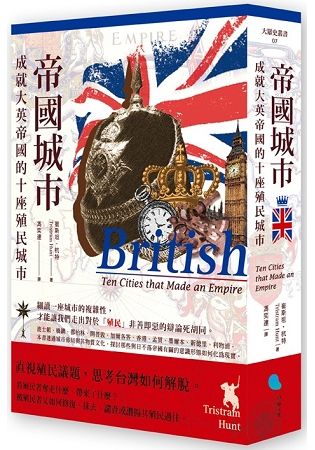

$ 300 ~ 522 | 帝國城市:成就大英帝國的十座殖民城市

作者:崔斯坦‧杭特 / 譯者:馮奕達 出版社:蔚藍文化出版股份有限公司 出版日期:2017-10-05 語言:繁體書  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

斯坦

斯坦是源自波斯文的後綴,意為「……聚集的地方」。與印度-雅利安語支的「-sthana」有發生學上的聯繫,兩者的詞源都可追溯至梵文的後綴,意思相近。「斯坦」常用於國家或地區的名稱裡,尤其在曾為古代印度-雅利安人居住地的中亞和印度次大陸最為常見。當代地名若加上斯坦一詞,則是指當地人口的穆斯林化趨勢,如加拿大的阿爾伯塔省稱阿爾伯塔斯坦。

斯坦是源自波斯文的後綴,意為「……聚集的地方」。與印度-雅利安語支的「-sthana」有發生學上的聯繫,兩者的詞源都可追溯至梵文的後綴,意思相近。「斯坦」常用於國家或地區的名稱裡,尤其在曾為古代印度-雅利安人居住地的中亞和印度次大陸最為常見。當代地名若加上斯坦一詞,則是指當地人口的穆斯林化趨勢,如加拿大的阿爾伯塔省稱阿爾伯塔斯坦。圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:帝國城市:成就大英帝國的十座殖民城市

看殖民者奪走什麼,帶來了什麼?

被殖民者又如何修復、抹去、譴責或讚揚其殖民過往。

殖民,帶來毀滅,還是建設?

「帝國」與「殖民」既非全然的善,亦非全然的惡。作者從擅長的城市史出發,用十個不列顛殖民城市的物質文化發展紋理,來呈現價值觀的變化、殖民者與被殖民者的互動、文化的融合與相互影響,以及世局的轉變。

細讀一座城市的複雜性,

才能讓我們走出

對於「殖民」非善即惡的辯論死胡同。

波士頓、橋鎮、都柏林、開普敦、加爾各答、香港、孟買、墨爾本、新德里、利物浦,

本書透過城市佈局與其物質文化,探討那些與日不落帝國有關的意識形態如何化為現實。

本書講的不只是統治與征服的故事,

而是新社會、混和社會的創生。

「波士頓」作為進入不列顛第一塊帝國領土的入口,直到一七七六年美洲革命為止,殖民母國與麻薩諸塞之間都存在著明顯可見的文化聯繫。

巴貝多的「橋鎮」凸顯出奴隸貿易對不列顛帝國結構,以及後來十七與十八世紀間工業化過程所同時具備的重要性。

「都柏林」則是這個大西洋三角關係中的第三個城市,不僅點出愛爾蘭在不列顛帝國史上的複雜地位,也挑明了十八世紀晚期,倫敦方面在展開更恢弘的全球野心前一統不列顛群島的目標。

與荷蘭人對抗、奪取「開普敦」一事,則是西歐強權在公海各處上演地緣政治鬥爭的縮影。確定了「揮師東進」受到安全保障,東印度公司跟著投入不列顛屬印度的首都「加爾各答」,然後才是不列顛直轄印度時期的開端。

如果加爾各答代表了重商思想,「香港」就是自由貿易的證明,既是自由放任新價值的豐碑,也是不列顛在中國「非正式帝國領土」的敲門磚。分銷中國各地的鴉片成為仰賴的重要財源。罌粟起先來自孟加拉,但等到摩臘婆鴉片到來,孟買也隨之進入了藥物經濟體系。

鴉片與後來的棉產業將「孟買」變成不列顛帝國最早的幾個工業都市之一,應運而生的還有都市衛生與大規模人口移入造成的所有連帶問題。

「墨爾本」則是這個環球商業紐帶上的另一個港口城市,標誌著不列顛帝國體系中金融資本的出現,也凸顯出白種人殖民地在整個殖民蒼穹下獨有的地位。

愛德華時代的不列顛屬印度則關係到權力與權威的展現,世界上沒有哪一座城市在展現這種帝國情節時,能比「新德里」更壯觀,更能顯示出世界史上前所未有的自傲。

「利物浦」象徵著帝國的終結,以及去殖民化過程對一座位於不列顛群島上的殖民城市所帶來的痛苦影響。鮮少有地方比利物浦更能從不列顛的帝國市場與全球影響力中獲益,發展勢頭更強勁,但也沒有別的城市在帝國的終結中損失如此慘重。

作者簡介:

崔斯坦‧杭特 Tristram Hunt (1974年5月31日-)

不列顛城市史學家,劍橋大學博士,研究工業時代的城市文化發展與市民認同,是BBC Radio 4與BBC Four等廣播與電視節目的常客,也是王家歷史學會會員。二〇一〇年,時年三十九歲的杭特代表工黨,當選特倫特河畔斯托克中部選區下議院議員,並擔任工黨影子內閣的教育部長。他在二〇一七年急流勇退,於第二任任期中辭職,成為維多利亞阿爾伯特(V&A)博物館館長,在脫歐的背景中拿捏展覽中「本土」與「世界」的平衡。

除本書外,杭特另著有《英格蘭內戰:親筆為證》(The English Civil War: At First Hand)、談維多利亞時代城市的《打造耶路撒冷》(Building Jerusalem),以及《馬克思的大將:弗里德里希.恩格斯的革命生涯》(Marx’s General: The Revolutionary Life of Friedrich Engels)。

譯者簡介:

馮奕達

政治大學歷史學系世界史組碩士。專職譯者。譯有《消失在索穆河的士兵》、《世界帝國二千年》、《旅人眼中的亞洲千年史》、《大人的地圖學》、《全球史的再思考》、《帝國與料理》等書,以及若干談二戰戰後殖民地戰犯與日本去帝國化的論文。不知為何,總是逃脫不出帝國與全球史的手掌心。

TOP

章節試閱

香港:不列顛位於中國土地上的自由港

(節錄)

窩藏在葡萄牙貿易飛地澳門的蘇格蘭商人詹姆士.馬地臣(James Matheson),對於不列顛的東方政策,似乎有種不尋常的預言能力。馬地臣寫信回倫敦,告訴自己的生意夥伴威廉.渣甸(William Jardine),「香港馬上就會被我國的部隊佔領,交由女王陛下定奪,之後還會有上千名歐洲人駐防」。感謝老天,王家海軍不會反對「我們在當地存放的鴉片」。

馬地臣一語中的,王家海軍硫磺號(HMS Sulphur)在一八四一年一月二十六日環航香港島,並且於早上八點十五分登陸──「以善意先佔者(bona fide fi...

(節錄)

窩藏在葡萄牙貿易飛地澳門的蘇格蘭商人詹姆士.馬地臣(James Matheson),對於不列顛的東方政策,似乎有種不尋常的預言能力。馬地臣寫信回倫敦,告訴自己的生意夥伴威廉.渣甸(William Jardine),「香港馬上就會被我國的部隊佔領,交由女王陛下定奪,之後還會有上千名歐洲人駐防」。感謝老天,王家海軍不會反對「我們在當地存放的鴉片」。

馬地臣一語中的,王家海軍硫磺號(HMS Sulphur)在一八四一年一月二十六日環航香港島,並且於早上八點十五分登陸──「以善意先佔者(bona fide fi...

»看全部

TOP

作者序

【引言】(節錄)

這些城市的歷史同樣顯示了帝國主義的理論根據與認知,是如何隨時間與空間而改變。英格蘭的帝國目標從十六世紀開始發展,演變為後來的不列顛帝國野望,而擁護帝國的領頭人物們抱持的思想原理也會跟著演進。十七世紀早期阿爾斯特(Ulster)種植園主的行事動機,對十九世紀時香港的自由貿易者,或是第一次世界大戰時為帝國而戰的白種人殖民地部隊來說,想必都是全然陌生的。這幾種動機常常會彼此累積,有時還會互相競爭,但這些同時存在的動機並不代表不列顛帝國缺乏一套思想體系。評說帝國的人對不列顛殖民野心的全貌表達其...

這些城市的歷史同樣顯示了帝國主義的理論根據與認知,是如何隨時間與空間而改變。英格蘭的帝國目標從十六世紀開始發展,演變為後來的不列顛帝國野望,而擁護帝國的領頭人物們抱持的思想原理也會跟著演進。十七世紀早期阿爾斯特(Ulster)種植園主的行事動機,對十九世紀時香港的自由貿易者,或是第一次世界大戰時為帝國而戰的白種人殖民地部隊來說,想必都是全然陌生的。這幾種動機常常會彼此累積,有時還會互相競爭,但這些同時存在的動機並不代表不列顛帝國缺乏一套思想體系。評說帝國的人對不列顛殖民野心的全貌表達其...

»看全部

TOP

目錄

引言

第一章 波士頓:山崗上的城市

第二章 橋鎮:大地上的一點甜

第三章 都柏林:渾然一體的帝國領地

第四章 開普敦:東西世界間互動的重要聯繫

第五章 加爾各答:宮殿之城

第六章 香港:不列顛位於中國土地上的自由港

第七章 孟買:現在與未來之城

第八章 墨爾本:英格蘭的雙胞胎

第九章 新德里:印度斯坦的羅馬城

第十章 利物浦:帝國的另一面

謝辭

譯後記

徵引書目

第一章 波士頓:山崗上的城市

第二章 橋鎮:大地上的一點甜

第三章 都柏林:渾然一體的帝國領地

第四章 開普敦:東西世界間互動的重要聯繫

第五章 加爾各答:宮殿之城

第六章 香港:不列顛位於中國土地上的自由港

第七章 孟買:現在與未來之城

第八章 墨爾本:英格蘭的雙胞胎

第九章 新德里:印度斯坦的羅馬城

第十章 利物浦:帝國的另一面

謝辭

譯後記

徵引書目

TOP

商品資料

- 作者: 崔斯坦‧杭特 譯者: 馮奕達

- 出版社: 蔚藍文化出版股份有限公司 出版日期:2017-10-05 ISBN/ISSN:9789869440349

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:652頁 開數:25開

- 類別: 中文書> 歷史地理

|