| FindBook |

|

有 2 項符合

朱莉亞.山繆Julia Samuel的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

|

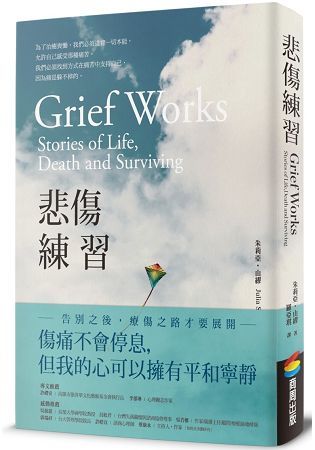

$ 230 ~ 351 | 悲傷練習

作者:朱莉亞.山繆Julia Samuel 出版社:商周(城邦)  1 則評論 1 則評論  共 14 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 14 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

$ 539 | 練習說再見(2冊)

作者:朱莉亞.山繆(Julia Samuel) 出版社:商周出版 規格:平裝 / 單色 / 672頁 / 14.8cm×21cm |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo

圖書名稱:悲傷練習

死亡是人生的終點,但終點所遺留下的悲傷哀戚,很少有人能坦然面對。

我們以「節哀順變」等詞語來粉飾太平、壓抑喪慟,卻切斷了所有的感覺和連結。

許多被情緒壓垮的例子,都不單純是因為痛苦難耐;

真正擊垮人的,是那些他們為了避免痛苦而做出的其他行為。

調適死亡的悲傷是人生課題,唯有練習過這門功課,我們才能從中昇華。

本書用眾多失去親屬的動人故事集結而成,並提供實用的自助策略。

透過書中從面對他人的離開,到自己或許即將告別世界的生命體驗,

作者教我們如何正視悲傷,梳理難以言明的情緒。

傷痛不會停息,但我們的心可以擁有平和寧靜。

告別之後,療傷之路才要展開。

作者簡介

朱莉亞‧山繆Julia Samuel

擔任心理治療與悲痛輔導師超過 25 年,在英國國民健保機構服務,也是英國威廉王子贊助的英國喪親兒童基金會創辦人之一。見過人生百態的她,工作任務就是在最悲痛的時刻「打擾」人們進行悲傷輔導。

譯者簡介

羅亞琪

畢業於國立中興大學歷史系與外文系(雙主修),輔大跨文化研究所翻譯學碩士班。興趣廣泛,對文字、語言情有獨鍾,譯作包括《玩轉3D列印》、《財神有難》、《這一次,你該捨不得的是自己》等書,目標是有朝一日能將譯作擺滿整個書櫃。

圖書評論 - 評分:

|

|