| FindBook |

|

有 1 項符合

林豐藝的圖書 |

|

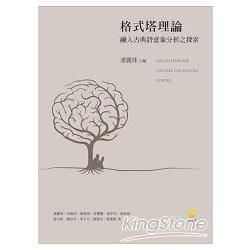

$ 196 ~ 219 | 格式塔理論融入古典詩意象分析之探索

作者:潘麗珠/主編,林曉筠,劉楚荊,林豐藝,溫亭羽,葉政國,蘇兪帆,魏伶容,李子允,顏溦伶/等著 出版社:新學林 出版日期:2014-05-01 語言:繁體中文 規格:平裝 / 176頁 / 17 x 23 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版  共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

本書特色

1 運用德國格式塔心理學派(德文:Gestalttheorie)的完形理論(Gestalt psychology),融入古典詩歌作品研究,以求清楚說明意象系統構成的原理原則。

2 探索「想像力」在意象群之間如何發揮作用、形成有組織的脈絡。嘗試把意象之間的關係,給予文學科學化的論述。

3 利用心智圖(Free Mind或Mind Mapping)將一首作品全文予以整體統合,繪出詩作內容的意象組織結構,便於讀者把握其間的聯結,探驪取珠。

作者簡介:

潘麗珠

1959年生於臺北,臺灣師範大學文學博士,現任臺灣師範大學國文系專任教授。

◎重要經歷:

•新加坡華文教育研究中心客座教授(201102-07)

•韓國啟明大學中文系客座教授(2009-2010)

•荷蘭萊頓大學漢學院訪問學人(2004-2005)

•臺灣師範大學人文教育研究中心主任(200705-200907)

•臺灣教育部九年一貫國語文教材編審委員(2000-2010)

•教育部詩歌吟誦創意教學研究計畫主持人(2000-2005)

•國科會「國中國文教師課程意識及教學實踐研究」計畫主持人(2003-2005)

•文建會「咱的歌詩──臺灣學者詩歌吟誦專題網站」計畫主持人(2007-2008)

•僑委會《一千字說華語》及泰國版華語編修委員

•臺灣2007、2009大學指定科考國文科作文閱卷副總召集人

•南京大學文學院(200904-05)、北京師範大學教育學院(201010-11)短期講學

•溫世仁文教基金會偏遠地區閱讀推動計畫經典閱讀組主持人

•《圍攻錯別字》獲「好書大家讀/優良少年兒童讀物」獎(2011)

•《文言文典源》獲「文化部優良讀物」獎(2013)

•全國語文競賽評判委員

◎著作:

《現代詩學》、《清代中期梨園史料評藝三論研究》、《雅歌清韻─吟詩讀文一起來》、《千禧龍吟─詩文聲情之美》、《創意國語文教學活動設計》、《國語文教學有創意》、《古韻新聲─潘麗珠吟誦教學》、《如何閱讀一首詞》、《閱讀的策略》、《情境式創意作文》、《現代散文風華》、《青春雅歌》、《我的玉玩藝兒》等。

◎專長:

唐詩宋詞美學、戲曲、文學評論、華語文教材教法、詩文朗誦吟唱、美文朗讀、語文閱讀策略、創意教學等,1991年開始極力推動詩歌吟誦與美聲朗讀活動迄今,近十年更在創意教學的課程設計投入甚深。

主編自序

近年來,運用國外的文學理論以研究古典辭章,愈益流行,甚至成為顯學,例如概念史學派、譜系研究、敘事學理論等等,中西匯通、相互發明原本不是壞事,對於促進學術發展、觸發新的研究方法極具價值,但是理論的生硬搬套卻令人不安,因為看起來「很新潮」,實質上對於閱讀者而言非但沒有增益審美領悟,也沒有獲致理解效果。這之間除了有理論運用是否恰切、適當的問題之外,運用理論者究竟對於國外文學理論的了解是否深刻、通透,恐怕更是關鍵!

據筆者長期觀察,古典詩歌的研究始終重視「詩歌如何經營意象」,有關詩歌意象的探討未...

格式塔理論融入杜甫〈登高〉意象分析之探索 林曉筠 017

格式塔理論融入李商隱〈牡丹〉意象分析之探索 劉楚荊 029

格式塔理論融入李賀〈金銅仙人辭漢歌〉意象分析之探索 林豐藝 047

盼得一心不相離─格式塔理論融入〈數字詩〉意象分析之探索 溫亭羽 065

格式塔理論融入李賀〈神絃別曲〉意象分析之探索 葉政國 077

格式塔理論融入王灣〈次北固山下〉意象分析之探索 蘇兪帆 093

格式塔理論融入趙嘏〈長安秋望〉意象分析之探索 魏伶容 107

格式塔理論融入楊萬里〈過揚子江〉意...

- 作者: 潘麗珠、林曉筠、劉楚荊、林豐藝、溫亭羽、葉政國、蘇兪帆、魏伶容、李子允、顏溦伶、黃瀅珈

- 出版社: 新學林出版股份有限公司 出版日期:2014-05-12 ISBN/ISSN:9789862953211

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:176頁 開數:18開

- 類別: 中文書> 心理勵志> 心理學理論

|