| FindBook |

|

有 2 項符合

梶谷真司的圖書 |

|

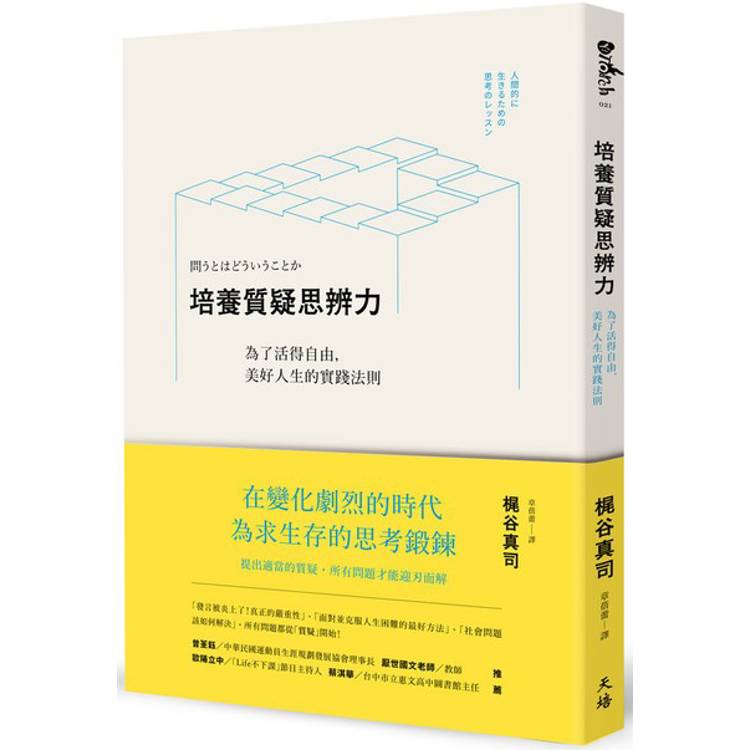

$ 224 電子書 | 培養質疑思辨力:為了活得自由,美好人生的實踐法則

作者:梶谷真司 / 譯者:章蓓蕾 出版社:天培文化有限公司 出版日期:2025-01-01 語言:中文 |

|

$ 197 ~ 253 | 培養質疑思辨力:為了活得自由,美好人生的實踐法則【金石堂、博客來熱銷】

作者:梶谷真司 出版社:天培出版有限公司 出版日期:2025-01-01  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

|