「如果猶太人有一天真能『返家』他們接著就將發現,他們並不是同一群人。幾個世紀以來,他們在不同民族主義中生根;他們一群一群地各有不同。唯一的共同點,是使他們結合起來的壓力。」

從擔任《紐約客》中東特派員到為《紐約時報》撰文,米爾頓˙維歐斯特將漫長職涯的一大部分都奉獻給認識中東。現在,他在這本巨作中,探討錫安主義最初「為歐洲處境艱難猶太人建立避難處」的根本目標,是怎麼一路演變成今日以色列掌控軍事占領區內上百萬阿拉伯人的藉口。

在本書中,作者探索了錫安主義運動,是怎麼在啟蒙時代猶太傳統社會的崩壞到十九世紀歐洲反猶太主義的惡行之間,透過幾位關鍵領袖的生命和想法而誕生發展。這些領袖儘管同樣地傑出、壞脾氣、大膽、不屈不撓,但他們共同信奉的信條只有一則:猶太人需要在自己的故土上打造自己的命運,而這是兩千年來的第一次。他們的艱辛奮鬥,催生了一個擁有強大軍力而旺盛的猶太國。然而他主張,如今錫安主義已把曾經享有的善意揮霍殆盡,並將色列的命脈置於危險中。

兼備專業和知識的作者,十多年來致力研究猶太問題,他靈巧地向讀者展示猶太民族的歷史,並揭示以色列以至中東今日所面對的危機。

作者簡介:

米爾頓˙維歐斯特 Milton Viorst

曾擔任《紐約客》的中東特派員,也曾替《紐約時報雜誌》、《華盛頓郵報》、《大西洋》(The Atlantic)雜誌、《外交》(Foreign Affairs)雜誌、《中東政策》(Middle East Policy)期刊、《國土報》(Haaretz)、《國家》(The Nation)雜誌、《洛杉磯時報》及《華爾街日報》撰寫中東相關文章。他的中東相關著書包括《在先知的陰影下》(In the Shadow of the Prophet)、《沙堡》(Sandcastles)、《以阿拉之名:1400年的伊斯蘭聖戰》(Storm form the East)、《我拿這百姓怎麼辦?》(What Shall I Do with This People?)等。維歐斯特也是傅爾布萊特交流學者以及普林斯頓大學的費里斯新聞學教授。他現與妻子──詩人茱蒂斯˙維歐斯特(Judith Viorst)住在華盛頓特區。

譯者簡介:

唐澄暐

政治大學新聞系、台南藝術大學紀錄所畢業。曾任《台灣立報》國際版版主及編譯。喜愛怪獸及幻想作品,目前同時從事翻譯及怪獸小說寫作。譯有《世界觀:現代年輕人必懂的科學哲學和科學史》、《五十億年的孤寂》、《地球之後》、《怪獸大師圓谷英二》等書。著有短篇小說集《陸上怪獸警報》等。

各界推薦

名人推薦:

「面對『追求猶太國家』這個頗具爭議的主題,維歐斯特採取了相當客觀的方法......一部內容精彩、平衡而動人的著作。」──《科克斯書評》(Kirkus Reviews)

「現代以色列從一個在錫安主義者理想奮起中誕生的國家,轉變為一個與鄰國甚至自身都交戰不止的民族國家;針對這段過程,米爾頓˙維歐斯特──這位身兼記者學者於一身的知名典範──寫出了一本驚人的新書。從西奧多˙赫茨爾到班傑明˙納塔尼亞胡,維歐斯特對以色列重要領袖栩栩如生的描繪,提醒了我們『想法』有多重要,也告訴我們以色列最迫切的生存危機其實正起於內部。這本關於以色列未來的著作,話題值得爭議,內容深思熟慮且至關重要。」──凱˙比爾德(Kai Bird),普立茲傳記文學獎得主,《好人間諜:羅伯特˙亞莫斯的生與死》(The Good Spy: The Life and Death of Robert Ames)作者

「針對錫安主義始於赫茨爾直至納塔尼亞胡的整段緣起、爭雄、危機、勝利、爭論、變質之歷程,維歐斯特為我們帶來了一部引人入勝、愛不釋手的歷史著作。閱讀這本傑作時我始終帶著敬畏之心──同時因為想起以色列的當前現實,而苦惱不已。」──蕾堤.柯亭.波葛賓(Letty Cottin Pogrebin),《黛博拉、果爾達和我:在美國身為女性與猶太人》(Deborah, Golda, and me: being female and Jewish in America)作者

「就我讀過的猶太人歷史來說,這本是最為原創的詮釋,從許多方面來看也是最駭人的。猶太人沒本錢再忽視維歐斯特的懇求之聲。」──貝爾福˙布里克納拉比(Rabbi Balfour Brickner),名譽退休資深拉比,紐約史蒂芬˙慧斯自由猶太教會堂

名人推薦:「面對『追求猶太國家』這個頗具爭議的主題,維歐斯特採取了相當客觀的方法......一部內容精彩、平衡而動人的著作。」──《科克斯書評》(Kirkus Reviews)

「現代以色列從一個在錫安主義者理想奮起中誕生的國家,轉變為一個與鄰國甚至自身都交戰不止的民族國家;針對這段過程,米爾頓˙維歐斯特──這位身兼記者學者於一身的知名典範──寫出了一本驚人的新書。從西奧多˙赫茨爾到班傑明˙納塔尼亞胡,維歐斯特對以色列重要領袖栩栩如生的描繪,提醒了我們『想法』有多重要,也告訴我們以色列最迫切的生存危機其實正起於內部...

章節試閱

到了十九世紀中,在西歐長大的好幾代猶太人,都已經具備一種對猶太解放運動的天然興趣。他們漠視拉比的權威,且不願接受任何下等社會地位。如果猶太正教派信徒還在決意等待彌賽亞,那麼那些自認為已解放的猶太人,就是下定決心要在國家內有積極作為。他們展現的訊息是,他們已經準備好要自行創造命運。

有些猶太人未能注意到,對歐洲大眾而言,啟蒙運動在拿破崙之後已經沒剩什麼吸引力。讚美一種簡化式過往的浪漫主義,取代了原本處在大眾思想核心的理性主義。猶太人在一八三○和一八四八年的起義中,企圖拯救啟蒙主義的自由價值,但最終證明這些反抗只是啟蒙運動的最後一口氣。

到了該世紀中,許多解放的猶太人對他們在歐洲的社會地位已經失去自信。此時猶太思想家轉而撰寫文章或書籍來審視日漸增長的不安,也絕非一種巧合。有些人受到基督教浪漫主義影響,有些人則受周遭世俗的民族主義興起所影響,也有人兩者皆收。他們寫下猶太人回歸聖經規矩耕作生息的文句。他們主張,應讓長期壓抑的猶太民族主義復甦。日後回溯起來,這些思想家可以看作赫茨爾錫安主義的前驅。

生於十八世紀末的葉胡達.阿卡萊(Yehuda Alkalai)和茲維.卡立夏(Zvi Kalischer),是離開傳統正教派、鼓吹猶太人團結行動重返巴勒斯坦的兩位拉比。他們都沒有從世俗中尋找追隨者,其願景反而是把哈拉卡送回聖地。目睹了大眾在塞爾維亞反抗土耳其,以及在波蘭反抗俄羅斯之後,他們開始鼓吹猶太人記取非猶太人民族主義者的教訓,並尋找一條全新獨特的猶太人之路。

阿卡萊乞求猶太富人從土耳其人手中租下巴勒斯坦,而這就預示了未來赫茨爾的外交策略。「集體的回歸由所有先知所預告……,」他如此論稱:「我們清楚知道,天國的覺醒仰賴地上的覺醒……蘇丹不會反對,因為他知道猶太人是忠實的人民。」赫茨爾的祖父恰巧就和阿卡萊住在同一個塞爾維亞小鎮。

投身猶太民族主義的卡立夏,則是說服猶太富人在巴勒斯坦設立一間農業學校,聲稱猶太人的耕作會加速彌賽亞到來。「猶太人的農耕,」他寫道,「將激發彌賽亞式的贖罪……讓我們牢記義大利人、波蘭人、匈牙利人的例子,他們放下性命財產來爭取民族獨立,但我們這些以色列之子,即便擁有最光榮神聖的土地作為遺產,卻喪志而沉默。我們不應引以為恥嗎?」

一八一二年出生的莫塞斯.赫斯(Moshe Hess)因投身社會主義而聞名,但後來將其要務轉往猶太民族主義,出版了《羅馬與耶路撒冷》(Rome and Jerusalem),呼籲猶太人在巴勒斯坦建立自己的世俗社會主義國家。他書名中的羅馬不是羅馬帝國也不是教宗國,而是吉塞佩.馬志尼(Giuseppe Mazzini)的羅馬,義大利統一夢的完成品。「義大利的重生,」赫斯寫道:「開啟了猶地亞(Judea)的重生。」

赫斯譴責了大多數猶太解放者所嚮往的就地同化。「時機來臨了,」他寫道:「已是你們從土耳其取回古老祖地的時候,不論是用補償或者是其他手段」─我們不清楚他在此主張的是不是征服─「在那裡……你們所有的痛苦都將痊癒。」他寫道,猶太人將基於猶太愛國主義的共同點,而在祖地上重逢。

不管是阿卡萊、卡立夏還是赫斯,這幾位赫茨爾的錫安主義「先行者」(Precursor),都沒有太多人追隨。但這三人都對錫安主義者的意識形態有所影響。一段時間過去,赫斯的想像轉為世俗的、社會主義的錫安主義,而阿卡萊和卡立夏的想法,則流入了日後變成相互競爭勢力的兩股宗教錫安主義。但這幾位先行者,都對這段錫安主義醞釀時期有所貢獻。但奇怪的是,赫茨爾始終堅持一個說法:即便到了他準備領導重返巴勒斯坦行動的時候,他對這幾位先行者的著作仍舊一無所知。

雖然可能讓我們難以想像,但赫茨爾始終都不是猶太知識圈裡的人─即便他應該是在圈裡誤打誤撞地接觸到構成錫安主義的想法。他很晚才接觸這些想法,而他整套對未來的想像,也大半是自行發展出來的。即便如此,我們還是可以說,就算赫茨爾不知道這些先行者的成果,這些人還是在猶太思想體系中種下了一些想法,而這些想法幾年後將在赫茨爾的開山之作《猶太國家》(Der Judenstaat)中成熟綻放。

一八八○年代的俄羅斯集體迫害,在東歐猶太人之間掀起一股辯論社群未來的熱潮。他們在自家及會議廳進行一些非正式會面,爭論他們應該採用哪一種進程。他們大部分都在討論集體遷往西方,討論有錢的西歐猶太人願意為遷徙捐款,而樂於把底下猶太人趕走的沙皇,也會對此大為稱許。同時,許多猶太人支持各種相互對抗的革命理論,這些理論拉大了沙皇政權底下的裂縫。迎頭趕上的還有第三條路:移民到巴勒斯坦,在猶太民族主義的傘下獲得保護。這個想法特別讓沒有錢或缺少家族聯繫的年輕人感到興奮,他們認為這想法能圓滿他們的生命。

謹慎思考移民巴勒斯坦的團體中有比魯(BILU),這個名字來自聖經某一節的字首縮寫,讚揚了猶太人的自由(譯註:《聖經.以賽亞書》二章五節的一句:「雅各家啊,來吧[Beit Ya'akov Lekhu Ve-nelkha〕,我們要在耶和華的光中行走」)。比魯成員構思著在巴勒斯坦的土地上耕作,並打造一個組織框架來形塑獨立猶太社會。比魯替幾年後會成為錫安主義的行動灑下了種子。

一八八二年,當第一位比魯成員抵達巴勒斯坦時,巴勒斯坦已經有近二萬五千名虔誠的猶太人居住。他們和他們的祖先從中世紀以來就群聚於猶太「聖城」,主要在耶路撒冷。這個在希伯來語中稱做依舒夫(yishuv)的社群,完全仰賴全球猶太人的捐助。這群巴勒斯坦虔信者的行乞文化,令新來的比魯成員十分吃驚。

老依舒夫和新依舒夫的衝突很快就點燃了。老依舒夫男人戴半圓無邊帽、蓄長鬍、穿著黑色大外套;新依舒夫穿短褲,工作時坦胸露背,戴著時髦的小帽抵擋陽光。老依舒夫認為慈善捐助是他們應得的,並視新依舒夫為入侵者,把他們原本正當的行乞收入轉到了魯莽的農作計畫中;而新依舒夫則把經濟自足看得比什麼都重要。對老依舒夫來說,要他們對新人以禮相待,得從這些人自己變得虔誠開始。相對地,新依舒夫的目標,則是把這批老人帶入現代的世俗世界。

事實上,比魯的先鋒們始終無法克服在巴勒斯坦堅硬土壤上耕種的難度,他們很快就開始依賴海外捐助。他們之中有許多人回到俄羅斯或遷往美國,這讓原本那些虔信派的猶太人十分高興。就一般觀點來看,比魯的實驗失敗了。

但比魯的成員產生了一套強大的理想,在基督教世界留下了一份遺產:他們反抗了其他人對猶太人的刻板形象。在商人和知識分子圈內,人們創造了一種形象;強韌而踏實的猶太人,忍受著烈日,為了挖進土裡的一鏟感到歡喜。這群人把一種飽經風霜的斯巴達式楷模傳給了後來幾代的移民,這種形象又漸漸演變成一種神祕氣息,最終一路融入了猶太民族主義者的規範中。

比魯的成員幾乎沒怎麼留意到,他們並沒有獲得法定權利就在這塊土地上定居開墾。他們並不敵視阿拉伯人,有些甚至仿效阿拉伯人的食物和穿著。然而他們的理想中,卻沒有留下考量阿拉伯人所有權的餘地。他們深深相信,巴勒斯坦就是他們的土地。猶太人虔誠的主張不必然神聖,但本質來說必然以猶太為出發點。比魯留給赫茨爾的,是猶太國家地位的概念化,但他們從來沒有質疑過猶太人是否有權擁有巴勒斯坦。

當比魯成員正艱辛地馴服土壤時,來自敖得薩的猶太醫生李歐.平斯克(Leo Pinsker)出版了一本小書《自動解放》(Auto-Emancipation)。其強大的民族主義想法激勵了一間期刊在維也納成立,而該期刊首創了「錫安主義」一詞。該詞引用了「錫安」這個歷史象徵,代表離散猶太人渴望返回的家園。

奇妙的是,儘管平斯克比赫茨爾早生了四十年,他卻在各方面都預示了赫茨爾的發展。兩個人都生於成功的哈斯卡拉家庭,也都在世俗學校受教育。兩人都學習法律,儘管平斯克後來成為醫生,還因為服役時在克里米亞戰爭的貢獻獲沙皇授與勛章。兩人的生長背景都使他們堅信,等到時機來臨,猶太人便會在歐洲社會中獲得平等對待,但反猶太人暴力事件都打破了他們的信念。他們的生活經歷,使他們都得出同樣結論─同化只是一種妄想。一如赫茨爾日後的作為,平斯克根據「只有擁有自己的國家,猶太人這民族才能生存」的前提,來完成他的著作。

平斯克指出俄羅斯猶太人被暴政摧殘過頭,以至於他們的階級中「產生不了摩西」。他說,猶太民族運動得要由西歐的自由富裕猶太人發起。日後赫茨爾決定自行拿下錫安主義領導權時,他重申自己對這位先行者著作一無所知,並在日記中記下:「以前敖得薩有一個人叫平斯克……據說他的著作值得一讀。只要有時間我就來讀。」

平斯克堅持,把一丁點解放與自由給了猶太人的啟蒙運動,其本身的「猶太恐懼症」卻一直未被拿出來談。他把這描述為從未治癒的「遺傳性精神偏差」。他寫道,猶太解放運動是「對貧窮而卑微的乞討者而言,是絕佳的救助」;這種運動企圖說服猶太人放棄自己的民族性,但接著就從他們身上騙走了當初答應給予的平等。他歸結,猶太解放運動無法移除「(歐洲)烙印在這些人身上的恥辱」。

平斯克聲稱,猶太人只有用自己超乎常人的努力才能讓自己自由。「首先,」他寫道,「我們得要渴望自救……」,即便這不太可能帶來快樂的結果。「我們有什麼損失呢?就算最慘的情況,也就是未來仍然像過去一樣……永遠被鄙視的猶太人。」

就像赫茨爾一樣,平斯克離猶太文化太遠,無法抓住巴勒斯坦在猶太人心中的中心地位。「我們的目標不應該是『聖地』……」他寫道,「而應該是被迫離家者們安全而無可質疑的避難處……一塊土地……沒有外國的主人能趕走我們。」他心中的那塊土地是「在北美的一小塊土地,或者土耳其亞洲部分的獨立省(Pashalik,譯註:鄂圖曼帝國的行政區劃)。」

也和赫茨爾一樣的是,平斯克坦承出版書籍只是邁向目標的第一步。在《自動解放》中,他承認比魯那些無法駕馭土壤而失敗的年輕先鋒,手上只有「四處流浪、毫無居所」或者「黯然返家」這兩種選擇。他的書又激勵了數十個比魯社團在歐洲成立,但前往巴勒斯坦的猶太移民卻還是很少。

平斯克出版了《自動解放》之後,比魯開始以「錫安之愛」(Hibbat Zion)為名,把地方社團鬆散地連繫起來。當組織尋找領袖時,很自然就找上平斯克本人。然而,平斯克清楚,他自己沒本事號令這些天生沒紀律的組織,更別說擁有赫茨爾日後建立出來的那種領導魅力。這位內向而低調的學者,才六十歲就已經健康不佳。即便如此,一八八三年秋天他還是同意擔任錫安之愛的領袖。但他很快就發現自己並不適任。

一八八四年,平斯克在普魯士的小鎮卡托維治(Kattowitz,位於今日波蘭西利西亞省)召開錫安之愛大會,以避開沙皇秘密警察的勢力。有三十位代表出席。他照著劇本,呼籲「透過農業恢復我族人之活力」。但為了避免激怒當時對巴勒斯坦猶太人加強控制的土耳其人,以及他期盼提供財務支援的西歐慈善家,他對於猶太國家一事就保持沉默。他並沒有呼籲猶太人獨立,而只是要求人們捐助比魯那些艱困求生的屯墾區。

前來解救錫安之愛的,是羅斯柴爾德的艾德蒙男爵(Baron Edmond de Rothschild),歐洲著名金融家族的後裔。身為一位明察秋毫的猶太人,他對於俄羅斯的集體迫害感到十分憤怒,但最有效的回應是不是大規模移民巴勒斯坦,他卻感到懷疑。雖然他對猶太人立國的強烈意願嗤之以鼻,但他答應了平斯克的請求,出錢解救搖搖欲墜的錫安之愛事業。一旦捐助開始,他就再也沒有停手,這為他換來了「猶太殖民之父」這個榮譽頭銜。

然而,羅斯柴爾德有著錫安之愛以外的個人章程。他希望他的受益人恪守安息日。他也想建立一些能創造財富和工作的公司。他蓋了一間玻璃工廠和精鹽廠;他成立學校並排乾沼澤。但近乎獨裁者的他,向受益者提出警告:「所有事情要按照我的代表指示。無法作到的人將無法再享受我的援助。」當比魯屯墾者抗議他的酒廠計畫有違他們的理想時,他駁回他們的抗議並執意進行。

羅斯柴爾德的嚴苛手段令平斯克畏懼,但他了解公然反抗會讓錫安之愛處於風險。許多比魯成員把他們喪失的自由,看作是為了獲得羅斯柴爾德捐助而付出的過高代價。由於不知該往哪個方向走,平斯克最終決定強制推行羅斯柴爾德的規矩,大部分的開墾先鋒因此不再對他忠心。

在錫安之愛經歷了充滿爭論的八年後,平斯克在敖得薩過世,生前未能與羅斯柴爾德恢復關係。他也沒辦法修補屯墾區內世俗主義與宗教之間的空前裂痕,也幾乎沒有牽制住那些試圖接管錫安之愛運動的拉比。儘管有羅斯柴爾德的慷慨捐助,平斯克也無法克服那些使移民受限的財務包袱。

當平斯克於一八八一年過世時,離三十歲都還有一段距離的西奧多.赫茨爾,已經開始認真思考歐洲猶太人的困境,以及在挽救困境的行動中,自己可能扮演什麼樣的角色。當他成為那個角色並要作出決定時,他找到了平斯克的信徒─錫安之愛運動的老兵,他最強大而忠心的合作者。儘管赫茨爾從沒見過平斯克,但平斯克已經醞釀了錫安主義者的時代。

到了十九世紀中,在西歐長大的好幾代猶太人,都已經具備一種對猶太解放運動的天然興趣。他們漠視拉比的權威,且不願接受任何下等社會地位。如果猶太正教派信徒還在決意等待彌賽亞,那麼那些自認為已解放的猶太人,就是下定決心要在國家內有積極作為。他們展現的訊息是,他們已經準備好要自行創造命運。

有些猶太人未能注意到,對歐洲大眾而言,啟蒙運動在拿破崙之後已經沒剩什麼吸引力。讚美一種簡化式過往的浪漫主義,取代了原本處在大眾思想核心的理性主義。猶太人在一八三○和一八四八年的起義中,企圖拯救啟蒙主義的自由價值,但最終...

目錄

序

前言

第一章 開路者 西奧多‧赫茨爾

第二章 媒合者 哈伊姆‧魏茲曼

第三章 起義者 弗拉迪米爾‧賈伯欽斯基

第四章 建國者 大衛‧本-古里安

第五章 信仰復興運動者 拉夫‧亞伯拉罕‧以撒‧庫克

茲維‧葉胡達‧庫克拉比

第六章 忠誠的門徒 梅納赫姆‧貝京

第七章 終極修正錫安主義者 輪到納坦尼雅胡

序

前言

第一章 開路者 西奧多‧赫茨爾

第二章 媒合者 哈伊姆‧魏茲曼

第三章 起義者 弗拉迪米爾‧賈伯欽斯基

第四章 建國者 大衛‧本-古里安

第五章 信仰復興運動者 拉夫‧亞伯拉罕‧以撒‧庫克

茲維‧葉胡達‧庫克拉比

第六章 忠誠的門徒 梅納赫姆‧貝京

第七章 終極修正錫安主義者 輪到納坦尼雅胡

共

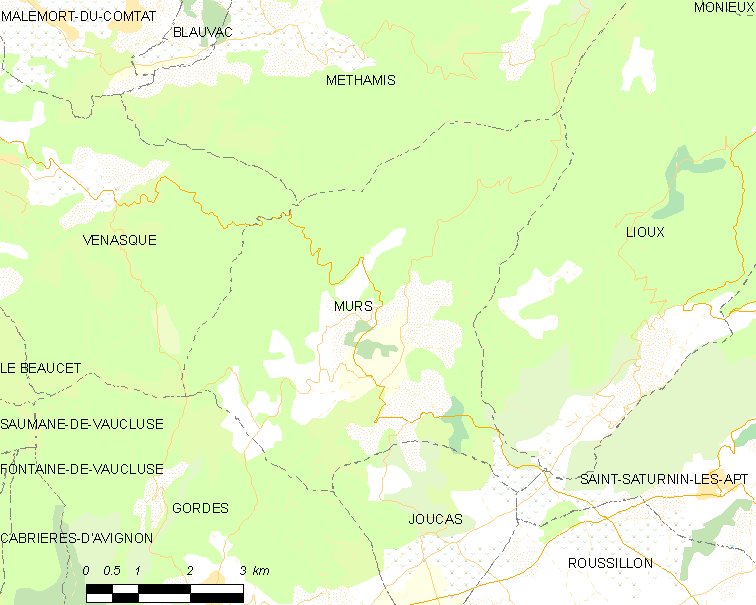

共  米爾是法國普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區 沃克呂茲省的一個市鎮,屬於阿普特區 戈爾代縣。該市鎮2009年時的人口 為419人。

米爾是法國普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區 沃克呂茲省的一個市鎮,屬於阿普特區 戈爾代縣。該市鎮2009年時的人口 為419人。