星期日

第一章

我作了個夢,夢見有人在我的屋子裡。當我意識到這也許不是夢,於是睜開了眼睛。

窗外投進明亮的光線,照在我頭上。我躺在床上,衣衫依然完整,鞋子仍套在腳上,床單上有幾道泥巴的污痕。我緩緩坐起,聽到走廊傳來腳步聲。

「早啊,德克斯。」

葛雷格站在房門口,一身畢挺的警察制服。我不知為何笑了出來。我早已看慣他穿制服的模樣,但這回他佩戴的警徽卻讓我覺得滑稽。

他手上拿著一杯東西,遞給了我。

「我自己開門進來後,就直接煮了咖啡,希望你不會介意。」

「我幹嘛介意?你又不是闖空門。」

「是有犯罪的嫌疑,」他說,「你要的話,星期一去本郡的司法部告狀好了。」

「那倒是不錯的主意。」我喝了口咖啡,咖啡又濃又燙。「好了,警長大人,什麼風把你吹來的?」

「順路過來看看。」

我想他才不是順路而已,所以就直接把話說開。

「好吧,也許你是對的。」葛雷格走到窗邊,低頭看著戶外。「你現在感覺如何?還可以吧?」

「你在試探什麼嗎?」

葛雷格的喉嚨悶哼了一聲,從窗前退回來,在房間裡踱來踱去。

我把咖啡杯放到床頭櫃,擺在約翰走路的空酒瓶旁邊,上頭還有我的點二二手槍,但彈匣不見了。

我看一眼葛雷格。

「別擔心,會還給你的。」

「什麼時候?」

「再說吧。」

我搖搖頭,站了起來,感覺地板在腳下搖晃,葛雷格伸手想扶我,但被我揮開。我踉蹌地越過他走進浴室,關上門,俯向洗臉槽,看著鏡子。

鏡中的臉孔讓我想起我父親。

我打開冷水,洗把臉清醒一下,然後回到臥室,拿起床頭櫃上的咖啡。

我穿過走廊走到廚房,葛雷格正坐在餐桌旁,面對攤開的報紙。我走近時,見他在看漫畫版。

我在他對面坐下,不發一語。

「麗茲早上打給我,」葛雷格頭也沒抬,逕自說,「說她昨晚來過這裡,想拿點私人物品。」

「沒錯。」

「她還說你們起了口角。」

我啜著咖啡。

葛雷格靠向椅背,看著我。「她說你把她嚇個半死,德克斯。」

我把杯子放在桌上。「我不是故意的。」

「她也這麼說,但你拿著槍在她臉上晃,還告訴她說活的女人都不是什麼好東西。」

聽起來是有那回事,但我依舊保持沉默。

「你不覺得那可能會嚇跑她嗎?」

「拜託,葛雷格。」

「你有按時吃藥嗎?」

「跟吃藥有什麼關係?」

「你老實告訴我。我已經好幾年沒為這樣的事上門了,你我都很清楚是因為你有按時服藥;但如果你擅自停藥了,昨晚的行為也許便解釋得通。」

「什麼行為?」

葛雷格雙手交疊在胸前。「你記憶陷入空白了?」

我看向別處。

「還記得什麼?」

「記得一些。」

我的口氣比我預期的刺耳,聽起來像在防衛什麼,也許我是吧。葛雷格故意想惹惱我,也真的奏效了。他一直很清楚我的罩門是什麼,從小就是如此。

葛雷格不發一語,持續盯著我看。

「你想說什麼就說吧。」

他頓了一下。「你的牽引機呢,德克斯?」

我不想──他媽的,真的不想──但我還是做了。我站起來,走到窗邊,往牽引機向來停放在屋旁的位置一看。

牽引機不在那裡。

「麗茲說,你威脅要把田地整個夷平,還記得嗎?」

我搖搖頭,沒有說話,只顧看著昨天停放牽引機的碎石地上有攤黑色油漬。

葛雷格又開口正要說點什麼,但我走過他身邊,從後門出去。

時值夏末,玉米株已長得又高又大,站在平地根本無法放眼整片田疇。現在倒沒這個問題,因為距屋外三十呎的地方,玉米田出現了一個大缺口,往田裡延伸而去。

我邊嘀咕邊朝那缺口走去。

葛雷格一路跟著我。

「看樣子要不是被深溝絆住,你差點就開到樹叢那裡了。還好如此,要是玉米田全毀,你可損失不起。」

我站在玉米田邊,看著昨晚被我駛進去的缺口。那條路徑有點彎,但只消走個幾步,便可看到牽引機停在五十碼遠的地方,車頭翹起,後輪深陷溝裡,那條深溝沿著白楊樹叢外圍一路延伸。

麗茲跟我吵了幾年,要把那些白楊樹剷平,但我不肯。她說那簡直是浪費土地,我想她說的有理。那片樹叢的地形延伸進玉米田,造成收割玉米的阻礙,必須特地繞過去。把它們剷掉是省事些,但我喜歡那個地方。

樹叢後方的區域因此得到遮蔭而且安靜,一邊是白楊樹叢,另一邊是平緩的山坡,從那裡看不到我的房子和馬路,更好的是,也沒人看得到你。

我三不五時得去趕走溜到那兒玩的孩子,但我其實不介意。在這小鎮長大是多麼乏味無聊,偶爾想喝個幾罐啤酒、荒唐盡興或隨他們愛怎麼玩就怎麼玩,樹叢那邊倒是絕佳的地點,反正不會被發現。

我不責怪他們,但我可不要他們蹧踏我的田地,並且留下啤酒罐和吃剩的食物招來鼠患。

我還記得身為孩子是什麼滋味,因此不想管太多。

「你需要我幫忙把車拖出來嗎?」

我搖搖頭。「我自己來。」

話才說完我就後悔了。那地方都是爛泥巴,把牽引機拖出來相當費事。而且萬一下雨,就會從費事變成不可能。

「你若是改變主意,打個電話給我,我會開我的小卡車來,車上剛裝了新的絞盤,剛好可以試試看。」

「謝了,有需要我會打給你。」

他點點頭,我們在原地站了一會,看著我那輛牽引機。然後葛雷格說:「你有沒有想過,她走了也許是最好的結果?」

他一定察覺到我的臉色,因為他再開口時顯得欲言又止。

「我只是認為,事情走到這個地步,自從――」他舉起雙手,自己打住。「嗯,德克斯,我想說的是,你們兩個經歷了這麼多事,換作是別的夫妻也不會這麼折騰。也許各自重新開始,對你們是最好的──」

我轉身離去,留下他獨自一人。

我回到屋內,從冰箱拿出一罐啤酒,走到屋前的門廊,坐在麗茲去年從郡裡工藝展買的藤椅上。一分鐘後,葛雷格從屋側繞過來,停在門廊的台階底端。他看到我手中的啤酒,搖著頭說:「你知道現在還沒中午嗎?」

「我今天沒什麼事要做。」

他似乎還想說點別的,但被我打斷。

「彈匣可以還我了吧?」

葛雷格露出笑容。「我看還不行,至少今天不行。」

「那什麼時候可以?」

他走向停在車道上的巡邏車。「周末晚上來我家吃飯就還給你。茱莉會很樂意見到你,我兩個兒子也是。」

「我不確定。」

他伸進口袋,取出那個彈匣。「這是你來吃飯的交換條件。」

「你這麼做肯定是違法的,警長大人。」

葛雷格哈哈笑著,背對我揮手道別。他上了巡邏車,倒車退出車道,駛上馬路而去。車後揚起一陣厚濁的塵土,被太陽照得亮晃晃的,再慢慢被風吹向玉米田消散不見。

我坐在門廊,看著他的巡邏車駛上山丘,消失在山的另一邊。

第二章

我轉開蓮蓬頭開始沖澡,直到熱水用完。我的眼窩深處傳來悶痛,照之前的經驗,悶痛的情況會先惡化,然後才慢慢好轉。我試著回憶上一次吃東西是什麼時候,但完全想不起來。

我進臥室換上衣服,發現地板上堆著幾條褲子和一件穿過但還算乾淨的上衣。我用腳將它們掃到一邊,再走到臥室另一頭,打開麗茲的衣櫃。她大部分的衣服都還掛在裡面,我來回撫摸這些衣服,然後退了幾步坐在床邊。

我坐了好一會兒,眼望著她的衣櫃,耳聽著屋內的聲音。

空蕩的屋子都有獨特的聲音,這些房間彷彿也像在傾聽著我。成為被觀察的對象的感覺如此真實,使我無法起身離去。

葛雷格的話不斷在我腦海徘徊,難道我和麗茲就此分手,真的比較好?我愈是往那方面想,心中愈是憤怒。我知道除非葛雷格認為那麼做有用,否則他絕不會開口,但我實在猜不出他到底在想什麼。

我和麗茲才不會因此變得更好,差得遠了,葛雷格自己也很清楚。

眼窩深處的悶痛加劇了,我勉強從床邊站起來,朝廚房走去。我需要吃點東西,清空腦袋,以便回玉米田察看那條深溝。

我在冰箱找到幾片火腿和一盒乳酪,用兩片硬麵包做了個三明治。這些是家裡僅剩的食物,如果我還想填飽肚子,就得跑一趟鎮上採購。

一想到要去鎮上我就食慾缺缺,但我還是啃起了三明治。

三明治口感很乾,吃完後我拿了瓶啤酒,這樣夠我撐一陣子了。

我靠在料理台,閉上眼睛,微風從窗口吹進來,像親吻般溫柔,我的皮膚感到十分舒服。

過一會我拿起牆上的電話,讓話筒貼住耳朵,打電話給麗茲的母親。電話才響了一聲,我就隨即掛斷。

我到底想跟她說什麼?

如果葛雷格所言屬實,如果我昨晚威脅要殺她,那又有什麼好說的?她會希望我開口道歉,但她更可能會要我求她原諒。才不會有這種事。

棄我而去的人是她,毫無預警就收拾行李走人的也是她,她怎麼會在乎?她甚至連談都不想談。

不,她會問我有沒有吃藥,記憶有沒有陷入空白。關於她自己則隻字不提。對於吃藥後視野會一片朦朧,眼睛看到的東西都會失色,狀況一點一滴逐日惡化,這些她並不關心。

對她而言都無所謂。

她只想知道我有沒有吃藥,其他都不重要。但是我不想再管吃藥的事,尤其她都已經離開了。

我喝乾啤酒,把空瓶丟進洗碗槽,然後打開冰箱上方的櫥櫃,拿出一瓶約翰走路,撕開瓶口的錫箔紙。

我每喝一口,頭的悶痛就消退一點。

我愈是想著麗茲,便愈懷疑葛雷格的話到底對不對。就算她真的回來,所有一切卻再也回不去了。她離去的那晚說,看到我總是讓她想起克拉蘿。

這我無法反駁。

我又喝了一口約翰走路,然後蓋上瓶塞,穿過走廊進入臥房。我打開我的衣櫃,取下上層架子的大紙箱,箱上寫著「冬天」,裡頭都是毛衣。我把毛衣全倒在床上,然後打開麗茲的衣櫃,開始取下衣架上的衣服,全扔進紙箱裡。

我想讓她省事點。

讓我倆都省事點。

我清理衣櫃到一半就停住,低頭看著手上的洋裝。

這洋裝在眼前就像張快照。

我記得這些年來這件洋裝她穿了好幾次,但此刻浮現的是她初次穿上的模樣。那天是七月四日國慶夜,我們在後院煎漢堡,然後坐在門廊邊吃邊觀賞玉米田上空的煙火。

我記得克拉蘿說穿這件洋裝讓麗茲看起來很苗條,她因此笑得很開心,說女兒的嘴巴真甜。

我還記得那天稍晚在臥房裡她向我走來的模樣,這洋裝如影子般在她的肌膚上流動,輕柔而溫暖。

我坐在床緣,雙手放在腿上捧著洋裝。我沒有落淚,但就這麼坐著,許久許久。

我站起來後,又把她的衣服一件一件掛回衣櫃,然後走出屋外,朝著玉米田裡的牽引機走去,它仍卡在深溝裡。

第三章

我並沒有覺得哪裡受傷,但卻血流不止。

我脫下襯衫,將袖子緊緊纏在手上,回頭將身體靠在牽引機的車身,猶可感受到自己的心跳。血漬滲過袖子緩緩暈開,手掌心積有一灘鮮血。

我原本考慮回去屋內,然後開車到鎮上的診所治療,但不覺得有此必要。血流一流自然會停,我也沒喝那麼多酒,等到把牽引機弄出來,再清理手上的血也不遲。

剛剛就差那麼一點,本來已搞定一個車輪,就在我把木板墊在另一個輪子底下,快要成功把它翹出來時,木板卻突然斷裂,碎片戳進我的手。直到看見鮮血沿著手臂流下,我才發現自己受傷了。

但當下竟然毫無感覺。

我甩掉手掌的血,解開原先包紮的袖子,再拿另一隻袖子重新包好。血流似乎緩和下來,感覺也好了點,看來不必回屋裡處理傷口。再說天色不久就要暗了,我不想為了區區小傷就此打住。

傷口重新包好後,我環顧四周,希望能再找到一塊木板或石頭,塞入還陷在泥濘的車輪下,將它墊起來。但左看右看都沒有適合的,於是我爬上深溝另一頭,走進那片白楊樹叢。

樹叢裡涼爽多了,感覺比外頭的氣溫低了十度。我停在林木之中,看著上方的樹葉在和風中粼粼閃耀。周遭十分寧靜,我佇立了好一會兒,靜靜地呼吸、傾聽著,欣賞午後陽光從枝葉間漏下。

我注意到地上有幾個空啤酒罐,於是把它們踢成一堆,以便晚點回來清理掉。

這樣的想法有點蠢,於是我繼續尋找木頭。

樹叢外圍有個東西引起我的注意,一開始還瞧不出端倪,等走近一看,才發現那是個女用皮包,粉紅與粉藍條紋相間的花色,像緞帶糖似的。我撿起皮包,感覺有點沉。我看看四周是否還有其他人。我知道這裡只有我在,但心裡有個感覺要我確認清楚。

我仔細看那皮包,沒有製造廠牌的標幟,而且還很新。我把它放在地上,扭開釦子檢視裡面。

最先看到一個小包包,與皮包相同款式,裡面有好幾樣化妝品。

再進一步往裡面搜,發現還有幾支筆、一本支票簿和一個皮夾。

我打開支票簿,是本地銀行開的戶。根據支出紀錄,帳戶餘額有二十七塊多美元。我放回存摺,然後打開皮夾,取出駕照。

駕照相片中的女孩一頭黑髮,綁著馬尾,年紀很輕,微笑著。她名叫潔西卡.坎蒙,我看著出生年月日,算著她的年齡。

她現在十六歲。

我環顧散亂的啤酒罐,搖了搖頭。如果我有個十六歲大的女兒,卻發現她在偏僻的玉米田邊喝酒──

我不再想下去。

我繼續翻那只皮夾,裡頭有十三塊錢和幾張薪資單。我抽出其中一張,抬頭是「河岸咖啡」。

我去過河岸咖啡幾次,於是再看仔細駕照上的相片,心想是否曾在店裡看過她。我無法將她的臉和那家店聯想在一起,但我上次去喝咖啡已經是很久以前了,也許她是新來的服務生。

我把駕照收進皮夾,再將皮夾放回皮包。我想著明天到河岸咖啡吃早餐,就可以再拖過一天,不用急著去超市採買。再說,我要是把皮包直接拿到櫃台還她,當場看她的反應也一定很有趣。

我知道應該要依駕照上的住址,把皮包送還她父母,說明撿到皮包的地點,讓他們自己處理後續。但那與我何干?我只要找到皮包的主人,把東西歸還就行了。

如果東西到了她父母手上,他們一定會問東問西。

我把皮包扣好,沒有再進一步翻看裡面還有什麼。太陽緩緩西下,天空很快染成一片暈紅。如果不趕快處理好牽引機,就要等明天了。如果真要拖到明天,就只好打電話給葛雷格,勞駕他開小卡車來一趟,這樣不用二十分鐘就能把牽引機弄出來。

我朝深溝走去時,又回頭看了最後一眼,注意到有東西橫躺在靠近樹叢邊的玉米田裡,從我所在的位置看不出那是什麼。

我向那裡走去。

一陣風吹起,我看到有東西在風中飄動,玉米叢裡好像有件深色夾克或襯衫。

我越過樹叢,來到樹蔭下,再走近幾步,然後停住。

我看到河岸咖啡的女服務生制服,黑色的洋裝,裙緣滾著金邊。我立刻就認了出來。

那個穿著服務生制服的女孩側躺著,臉朝向玉米田、背對著我。她的黑髮在頭上糾結,雙腿彎向胸前,像是睡著了。她的一隻手伸向前方,另一隻垂在身體側邊,手掌朝天。

不用看到她的臉,我也知道是怎麼回事了。

第四章

回到家時我已上氣不接下氣,渾身泥濘。我在深溝底摔了一跤,頭撞到埋進土裡一半的石頭,臉頰不斷流下溫熱的鮮血。

我衝進廚房,打電話給葛雷格,讓鈴聲一直響著。沒有人接電話。我將電話掛斷,看向爐灶上方的時鐘,快八點了。我不確定他是否還在值班,不過就算他不在警局,局裡的人還是聯絡得到他。

我不想將這件事告訴其他人。

我打開麗茲放電話簿的櫃子,取出後快速掃過前面幾頁,搜尋警局聯絡電話。一找到號碼,我馬上拿起電話撥過去。

電話撥到一半,我停住了。

我為什麼只能向葛雷格報案?

我心中閃過一個念頭,短暫而強烈,讓我無法撥出這通電話。

又發生這種事了。

我站在廚房,話筒貼著耳朵,滿臉是血,無法動彈,努力將那個想法趕走。

「不行。」

我的聲音很輕,對著話筒輕聲吐出。

同樣的念頭再次閃現,這回還伴隨不祥的畫面。我努力閉上雙眼,但沒有用。

又發生這種事了。

不可能。

很明顯地,那女孩倒在那兒的時間並不久,但並不表示她昨晚就已經在那裡,也不代表我昨晚見過她,與她面對面,或者──

不,不會的。

我閉上雙眼,努力追溯昨晚發生的事,但只想起一些矇矓的畫面和話語,然後就一片空白,接著是我今天早上醒來,滿身泥濘。

又發生這種事了。

那意念強烈得讓我將話筒掛回去。

我走到冰箱,拿出一瓶啤酒,打開喝了一口,然後將冰冷的瓶身敷在額頭。

然後我將酒瓶拿開,瓶身沾滿淋漓鮮血。

我拿起洗碗槽上的毛巾,沖過冷水後敷在額頭上,痛得我皺緊眉頭。

我以前逮到過一些孩子闖入我的土地,但我從來不會因此發火,頂多只是要他們離開。從來沒有發生過爭執,也沒出現過問題。

但大家會怎麼看這件事?

我和葛雷格從小一起長大,拜我父親酗酒之賜,我待在他家的時間比在自己家多。那段苦日子裡,他一直陪在我身邊,我們就像親兄弟一樣。但是前一天我才拿著槍威脅要殺我老婆,隔天又在我的土地上發現一具屍體,這可不是鬧著玩的。

他會問我很多問題,而且不只是他。

很多人會對我為之側目,發生在我身上的陳年往事都會再被挖出來談論。

我真希望沒去過樹叢那裡。

我考慮著要不要先按兵不動,假裝我不曾發現那具屍體。我自認跟那個女孩毫無瓜葛,而且沒人知道我去過那裡,沒人知道我看到什麼,我只要三緘其口就行。

這想法持續了一分鐘,但內心隱隱覺得不是辦法。我必須報案。

之後會怎樣就怎樣吧。

我走回料理台,伸手想拿電話打給葛雷格,但還沒摸到話筒,它卻響了。

我沒有接起來。

我的喉嚨發緊,感覺心跳得很厲害,撞擊著肋骨。直到電話響到第四聲,我才拿起話筒。

「嗨,德克斯。」

是麗茲。

我拿著電話到飯桌,坐下來,往椅背一靠,閉上雙眼。接電話後的每一秒,我都在咒罵自己為何不吭聲,但就是說不出話。

「你感覺怎樣?」

「還可以。」

微風吹開了窗廉,我抬頭瞥見遠處的樹叢,再低頭望著放在桌上的手,看到指甲縫裡凝固的血,於是捏起了拳頭。

「妳需要什麼嗎,麗茲?」

「跟我昨晚說的一樣。我一半的衣服還掛在衣櫃裡,還有那些書──」

「妳來拿吧,我不會阻止的。」

「你之前也這麼說。」

「嗯,我想也是。」

我清楚聽到打火機點菸,接著深深呼出一口的聲音。

「你什麼時候開始停藥的?」

「妳什麼時候又開始吸菸的?」

她沒有回答,接著好一會兒我們都沒講話。過了片刻,麗茲說道:「那可不是鬧著玩的,德克斯。」

「我不需要跟妳解釋,離開的人是妳。」

「是這樣的嗎?你停藥是因為我離開你?停多久了?一個星期?還是兩個星期?」

「那不干妳的事。」

「懦弱,這完全是懦夫的表現。」她把煙吹向話筒。「你認為整件事中只有你才是受害者?」

她沒等我回答。

「克拉蘿也是我的女兒,我跟你一樣,每天都很痛苦。但是你從沒想過我的感受,你只關心你自己。」

我沒說話。

「我曾努力維持我們的婚姻,」麗茲說,「你可別說我沒這麼做。」

「妳才沒那麼努力。」

「我盡了力。」

「那還不夠。」

接著一陣沉默。

「那你呢,德克斯?你努力過嗎?」

我沒有回答,而是試著回想克拉蘿的聲音,我最近愈來愈記不得了。

「我很抱歉。」我說。

「抱歉什麼?」

麗茲的聲音顯得很疲憊。我知道說什麼都是多餘的,因此把話吞了回去。

她等著我回答,見我悶不吭聲,於是又說:「我要拿回我的東西。」

「妳還記得那些手環嗎?她用棉繩編的手環?」

「德克斯──」

「她給我的每樣東西,我都弄丟了。」我笑了起來,「她一定做過幾百條那種該死的手環,以前屋子裡到處都是,現在都找不到了。我翻遍所有地方,家具底下,地毯下面,一個也沒有。」

「德克斯──」

「實在難以置信,以前衣櫃裡的角落有一大堆,現在卻都沒了。」

「我這裡有一些。」

「以前到處都是,而現在──」

「我可以給你一副。」

我用手背揩過臉頰。「我每個地方都找遍了。」

「我會給你一副。」

我停頓一下。「昨晚的事我很抱歉,我保證絕不再犯。」

「我還是等你不在的時候回去比較好,現在去找你可能不是個好主意。」

「為什麼?」

「那還用問?」

「我不過是昨晚不太對勁罷了。」

她想要說點什麼,卻又打住了。「你還記得昨晚的事嗎?」

「我做了什麼自己知道。」

她沉默了片刻。再開口時,語氣顯得平靜。

「你昨晚記憶是不是陷入空白了?」

「我剛才說過了,我知道自己做了什麼。」

「那件事很嚴重,德克斯,你心知肚明。」

我感到胸中一陣怒火,我努力按捺住。

「我不會傷害妳的。」

「你怎麼知道不會?我又怎麼確定?你已經不吃藥了,如果你整個腦袋陷入空白,你根本不知道自己會做什麼。」

「麗茲──」

「你忘了那樣可能會出什麼事嗎?」

「他媽的那跟妳無關。」

我聽到她把拿開話筒,接著按熄香菸,等她再湊回話筒,語氣已平靜下來。

「好吧,那不干我的事,但你沒看到自己昨晚的舉止,我可是全都親眼目睹。我已經──」她頓了一下,「已經好多年沒看過你那樣了。」

我仔細沉澱她說的話,然後說:「我可以問妳一件事嗎?」

「我不知道。」

「妳認為依我昨晚的狀況,有可能傷人嗎?真的去傷害人?」

她沒有立刻回答,我知道她在斟酌字眼。隔了一會兒,她說:「我昨晚被你嚇壞了,你完全變了一個人。」

「但妳真的認為我會──」

「沒錯,」她說,「我認為你會。」

| FindBook |

|

有 1 項符合

約翰.瑞克特的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

|

|

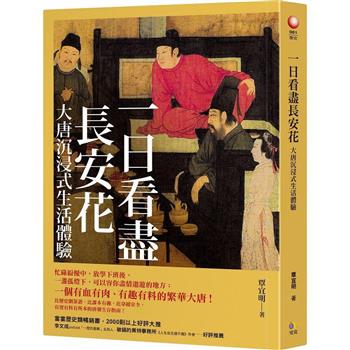

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:發現潔西卡之後

還是他發瘋的證明?

一出版就把《姊妹》擠下亞馬遜Kindle暢銷冠軍寶座!

心理懸疑超新星 極簡派黑暗詩人

只有約翰.瑞克特,能用最簡練的文字,寫盡最混亂的心智!

我們可以試圖拼湊每件事的真相

卻無法拼湊回自己破碎的人生

那天早上,德克斯在自家玉米田旁的樹林裡發現了一具少女的屍體,但他卻因為前一晚酗酒失憶,完全想不起來到底發生了什麼事……

長久以來,德克斯靠著酒精和藥物面對破碎的生活:童年家暴陰影的糾纏、曾經失手殺死小混混、被鎮民疏離、女兒意外死亡、婚姻瀕臨破碎……但每一次喝得爛醉之後,德克斯便記不得酒醉期間發生的任何事情。

如果屍體被發現,所有人一定會認定他就是凶手,因此德克斯決定自己找出屍體背後的真相,好證明自己的清白。就在這時,出現在孤單無援的德克斯面前、願意幫他一起找出凶手的,竟是那個死在他家玉米田中的少女……

讓最詩意洗練的黑暗 帶你進入人心理智最深幽的角落

作者簡介:

約翰.瑞克特John Rector

華爾街日報暢銷榜作家,小說處女作《發現潔西卡之後》在亞馬遜以電子書形式自費出版,第一天就將《姊妹》從亞馬遜Kindle暢銷排行榜的冠軍寶座擠下。

第二部作品《The Cold Kiss》在驚悚懸疑小說類型中大受好評,獲得《書單》及紐約時報暢銷榜小說家、夏姆斯獎得獎作家等大力推薦,並改編成電影拍攝中。第三部作品《Already Gone》再度一舉登上亞馬遜排行榜第一名。他同時以短篇小說見長,曾發表於各大雜誌,並獲得多個文學獎項,包括波特屋最佳小說獎(Porterhouse Prize)。

深受海明威、瑞蒙.卡佛等名家影響,瑞克特以富有極簡詩意的黑色硬派風格見長,文字充滿緊繃、洗鍊的動作感,以及壓抑的深沈悲傷,作品在亞馬遜網路書店讀者間皆獲得四星以上評價。

瑞克特目前與家人居住於美國內布拉斯加州的奧馬哈市。

譯者簡介:

劉育林

大學法律系畢業,不務正業,曾任軍司法警察、壽險業理賠專員和出版社採訪編輯,現專事編輯與翻譯。編譯有:《君王經國策──韓非子》、《心經隨喜》、《網球場上的百萬女孩》、《溫柔的殺戮》和《墓園女孩》等書。

章節試閱

星期日

第一章

我作了個夢,夢見有人在我的屋子裡。當我意識到這也許不是夢,於是睜開了眼睛。

窗外投進明亮的光線,照在我頭上。我躺在床上,衣衫依然完整,鞋子仍套在腳上,床單上有幾道泥巴的污痕。我緩緩坐起,聽到走廊傳來腳步聲。

「早啊,德克斯。」

葛雷格站在房門口,一身畢挺的警察制服。我不知為何笑了出來。我早已看慣他穿制服的模樣,但這回他佩戴的警徽卻讓我覺得滑稽。

他手上拿著一杯東西,遞給了我。

「我自己開門進來後,就直接煮了咖啡,希望你不會介意。」

「我幹嘛介意...

第一章

我作了個夢,夢見有人在我的屋子裡。當我意識到這也許不是夢,於是睜開了眼睛。

窗外投進明亮的光線,照在我頭上。我躺在床上,衣衫依然完整,鞋子仍套在腳上,床單上有幾道泥巴的污痕。我緩緩坐起,聽到走廊傳來腳步聲。

「早啊,德克斯。」

葛雷格站在房門口,一身畢挺的警察制服。我不知為何笑了出來。我早已看慣他穿制服的模樣,但這回他佩戴的警徽卻讓我覺得滑稽。

他手上拿著一杯東西,遞給了我。

「我自己開門進來後,就直接煮了咖啡,希望你不會介意。」

「我幹嘛介意...

»看全部

商品資料

- 作者: 約翰.瑞克特 譯者: 劉育林

- 出版社: 臉譜 出版日期:2013-08-02 ISBN/ISSN:9789862352700

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:256頁

- 類別: 中文書> 類型文學> 推理小說

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|

共

共