02 寿退社

(kotobuki taisha 結婚辭職)

四十年多前,從台中的靜宜女子文理學院(現靜宜大學)畢業後我來日本遊學。這是我初次乘坐飛機,也是離開故鄉遠出外地生活的第一次,沒想到它竟成了我第二個人生的開始。

當時我二姊來日本已五年,住在我父親的友人、東京港區麻布「善福寺」住職麻布照海先生的家。麻布先生與我父親是在1955年玄奘法師的靈骨由日本歸還台灣時結識的。二姊在駒沢大學大學院念書,同時也執教於寺院境內的幼稚園。

起初我在「丸の内」一家台灣人經營的「特許」(tokkyo 專利)代理申請公司打工當英文的打字員,過了一陣子為了簽證問題回台重辦手續暫時離開。約半年後再度來日,並在東京中央區「浜町」的丸金產業會社找到了一個全職工作。當時公司就在「隅田川」的浜町公園附近。

「丸金」原來是做「うに」(uni 雲丹) 的加工製造,以「うに」的罐裝食品起家成功,後來又擴大事業增設了「良信商事」輸入原料的 「うに」,並且另做鋼材的貿易。

那時剛巧貿易部的負責人井岡小姐因結婚要辭掉工作,即日語所謂的「寿退社」,公司急需補充後任,我僥倖的被任用了。大概是因「良信」與台灣及香港也有生意往來的關係吧(註:當時日本有許多公司都有一種不成文的規定,女職員結婚後必須辭職,但丸金並沒此規定,入社面談時公司主管告訴我結婚後仍舊可以繼續工作)。

其實說來可笑,在大學時我主修英美文學,選修法語,不曾學過日語,對它根本一竅不通。所以為了簽證去學校拿畢業證明時,還讓文學部的安修女主任那美麗的雙瞳由青藍變成深藍色。猜想她一定認為我是無藥可救的「へそ曲がり」(hesomagari 肚臍彎曲),才會想去「畑違い」(hatakechigai 非本行)的日語

國家,因為外文系的畢業生大多是去美國留學。

日語是我來日本以後才拜電視劇〈水戸黄門〉、〈大岡越前〉為師開始學習,可以說是半途出家,臨時抱佛腳的。

「丸の内」那家台灣老闆的公司除了我以外,還雇用了好幾位台灣留學生,所以在語言上我並沒發生多大問題。

可是「丸金」除了老闆是日籍韓國人以外,職員上上下下都是日本人。而且在工作上,貿易雖說主顧之間用不到日語,但是與貿易有關的機構如船舶公司、報關行或銀行等處接洽時,免不了會用到。

不僅如此,關於貿易我又是完全的「素人」(sirōto 外行人),所以這工作對我來說簡直是一種冒險,心裡實在有點不安。

現在回想起來覺得當時自己實在相當的「無鉄砲」(muteppo魯莽)!生來膽小的我到底何來勇氣,老實說連自己也不知道,更難以置信。只記得當時一心想早點自立生活,才會如此「猪突猛進」(chototsu mōsin 奮勇前進),不顧後果吧。我,蓬萊子一向認為「船到橋頭自然直」,天性樂觀!這大概就是台灣人的本質吧!

總而言之,井岡小姐的「寿退社」不但讓我這異鄉人吃了一頓可口的自助餐,同時她又幫我找到了一個終身的飯碗,實在非常感謝她。

03 一石二鳥

(issekinichō 一舉兩得)

入「丸金」工作最初的一個月是業務的「引き継ぎ」(hikitsugi 移交)。

貿易部與其他部門分開,設在社長室,而社長又經常不在,偶爾來也待不久。所以我好像成了社長室 的「主」(aruji 主人)一樣,經常獨占一室,寬敞舒適自由自在,工作環境可說「文句なし」(monku nasi 無可指摘)。只是由於不黯日語,而且貿易的業務又是一竅不通,「初心者」(shoshinsha 生手)的蓬萊子

起初實在有點焦急。

不過「隨緣而行,隨遇而安」與「do best」是我的處世原則,所以就對自己說「既來之,則安之」,每天裝作若無其事、硬著頭皮跟著井岡小姐「見習い」(minarai)學習工作 。她教我從貿易的基本知識開始,包括:輸出入申請的步驟、開估價單、船舶的預約,以及 LC 開設等等。她還帶我到與業務相關的大使館、銀行等機關,並教我如何辦理種種相關手續。

突然被灌入一大堆「畑違い」的資料,我腦中成飽和狀態一時無法消化,所以每天忙得頭昏腦脹、手忙腳亂。幸好井岡小姐很有耐心,經她親切又細心的指導,我也就慢慢習慣了,而且對這新的工作還開始感到有點興趣。

井岡小姐的「婚約者」(kon'yakusha 未婚夫)是工廠的職員,兩人算是「社內戀愛」,或許這也是她「寿退社」的原因。她每天做兩個便當帶來公司,一個是給她的未婚夫。這大概是「愛妻弁当」(aisai bentō)的預習吧。

「引き継ぎ」即將結束時,有一天下班後井岡小姐突然對我說:「讓我介紹妳一位正真正銘(shōsinshōmei 真正的)的日本男子,好嗎?」

那時我只知道男尊女卑的日本,男人好像只有一種,就是「大男人」!所以心想:「認識個真正的日本男子也不錯,又可趁此機會偶爾打打牙祭,順便學習純正的日語,『一石二鳥』,不亦悅乎!」於是二話不說就同意了。

因為日本的物價實在貴,尤其是蔬菜水果對於土生土長的番薯姑娘來講會覺得特別貴,差不多是台灣的兩、三倍。記得在台灣時,葱薑類有時是買菜的「おまけ」(omake 白送),可是在日本,小小一把葱或是一個小薑頭,價錢和蔬菜差不多了。

所以有時為了節省開支, 三不五時會去「デパ地下」(depachika 百貨店地下街)打牙祭,品嘗各種免費的「試食」(shishoku),然後跟店員道個謝,下個評語說「美味しい!」(oishii),接著拍拍屁股就走了。口福享好之後接著是順道免費觀光萬國百貨,享享眼福。這就是蓬萊子的日本生活防衛術!

45 糸瓜

(へちまhechima)

我主人很喜歡吃筍乾,尤其是我母親過年時煮的筍乾,他也是因為這樣第一次吃到台灣筍乾。他對筍乾好像一見鍾情,「初体験」(hatsutaiken)的味道使他感動到一直念念不忘。

其實,起初勸他吃的時候,他還有點不太願意,因為台灣菜有許多香料的味道太重,日本人不太習慣,而且調味的味道比較淡,不太合他的胃口。可是當他勉強吃下我夾給他的一口筍乾以後,他的筷子就一直朝那盤筍乾猛夾,害我還擔心他一下子吃太多會吃壞肚子呢。

日本也有筍乾,「ラーメン」(ramen 中華麵)上常放著三、四小根筍乾,稱「メンマ」(menma),不過味道沒台灣好吃,而且比較硬。

有一次我主人去台北出差,立刻就抽空跑到街上去找他心愛的筍乾了。好不容易找到一家看起來好像有筍乾的小店就進去了。店員拿了一張菜單給他看,可是他看不懂,於是就隨便點了一道湯,並且用他「たどたどしい」(tadotadoshii 結結巴巴、不太溜)的台語問店員有沒有筍乾。

店員馬上回答說「有」,他就向她要一盤筍乾,那店員又立刻說:「我宰羊了!」(台語:我知道了)。

他很高興自己的台灣話講通了,於是按捺住興奮坐在那裡等他的筍乾。

沒多久菜來了,他興奮到極點,內心蹦蹦跳。可是他看來看去,眼前是一盤他從沒看過的菜,而且那一大盤菜上面也看不到一根筍乾!

他覺得很奇怪就問店員:「筍乾?」

店員就說:「是啊,你不是要絲瓜嗎?」。她還在小紙條上寫了「絲瓜」兩個字給他看。這當頭棒喝的打擊使他一瞬間的心情從最高點跌到谷底,興奮變成失望與沮喪。他只會幾句台灣話,其中他最喜歡而且又是「自慢」(jiman 得意) 的一句是「孫瓜」,即筍乾,沒想到卻被人誤聽成「絲瓜」。

沒吃到筍乾已經夠「衰」(台語:倒楣)了,他最喜歡的那一句台語又講不通,更傷了他的自尊心。失望與沮喪倒了他的胃口,可是看那一大盤菜已經擺在眼前又不得不吃,他只好提起勇氣開始嘗試吃那從未見過的蔬菜。剛吃一口,勇氣又失掉了,因味道太淡,而且那炒絲瓜的口感與筍乾完全不一樣,他覺得很難吃。可是他又不喜歡暴殄天物,只好繼續奮鬥,將那一大盤菜當成吃藥一般配著飯吞完。

回到家,他向我提起在台灣的「苦い」(nigai 痛苦、不愉快)經驗。我就開玩笑說:「為何不將它外帶回來日本給我呢?我好久沒吃糸瓜了,糸瓜好好吃喲,而且在日本有錢也吃不到耶!」。

「咦!那是へちま?」。那時他才知道「絲瓜」是「へちま」(hechima 糸瓜)!聽到我喜歡吃「へちま」,他又大吃一驚。因為日本人不吃「へちま」,他們大多只拿絲瓜布來洗澡或洗碗

鍋,不過那也是往昔的事,現在很少看到有人用它。

他大概在想像我吃絲瓜布的樣子吧,一面看著我一面笑。而我也想像他在台灣吃絲瓜飯的苦相,看著他笑。我們兩人互看著對方,接著捧腹大笑。

57 黃金ロード

(ōgon rōdo 黃金大道)

每年十一月中旬左右, 東京明治神宮的「外苑前」(Gaienmae)會突然出現一條燦爛輝煌的黃金大道。

這條直通聖德紀念繪畫館的道路,通稱「外苑前銀杏並木通り」,沿著道路兩側種植了約 150 株的「銀杏」(ichō 公孫樹)。一到秋天,樹葉由綠慢慢轉黃,在秋日碧藍的天空下,映照成美麗的金黃色。長達 300 公尺、光輝燦爛的銀杏「並木」(namiki連群樹)聳立於街頭,使得「外苑前通り」猶如黃金大道般輝煌壯觀,令人驚嘆。

到了晚秋,秋風一吹落葉紛紛,美麗的黃葉覆在地面上,道路彷彿鋪上幸福的黃色地毯迎接萬眾。因此它成了東京都內「紅葉狩り」(momijigari 賞秋葉)的名所(註:「紅葉狩り」的「紅葉」〔momiji〕有兩種意思。一是指「楓樹」,另一是指秋天變色的樹葉,包括紅葉和黃葉,兩者都念 kōyō)。

外苑前的「銀杏祭り」是東京秋天的風物詩。

每年一到秋天,成千成萬的訪客不辭遠路湧入「外苑前並木通り」欣賞這極致的景色。尤其是晚秋,在鋪著幸福地毯的黃金樹下不時傳來「卡喳卡喳」的相機聲與人們讚賞不絕的驚嘆聲,人人都陶醉於銀杏的懷抱中,享受片刻的幸福與安寧。

62 車椅子

(kuruma isu 輪椅)

前年夏天母親因急病入院。我和主人急忙回台灣去探望她,本來想利用航空公司的免費機票和我二姊一起去泰國旅行,感謝她經常回台照顧母親。這時也不得已臨時取消了。

記得十年前我家老二祥生結婚時,母親和我哥哥、弟弟、弟媳婦還特地從台灣趕來日本參加婚禮,當時母親還非常「元気」(genki)。婚禮後還和大家一起到處遊逛。而且來我們家時,也和往昔一樣彈她拿手的〈王昭君〉自編鋼琴曲給我們聽。雖然體力已經不如往昔,但是她的精神還相當充沛,說話時仍和以前一樣大聲,血壓也和健康的人一樣,甚至比我還正常。整體看起來比實際的年齡還年輕,誰也不會相信她已經八十五歲。

不過自從六、七年前她在家為了看花,不慎跌倒骨折,無法自己走動以後,她就沒再出遠門了。從那時起,母親好像突然變老,「記憶の糸」(kioku no ito)漸漸脆弱,腦筋也開始退化,慢慢呈現「認知症」(ninchishō 失智症)的癥候。有時心情好還是會下樓彈彈琴,但是躺在床上的時間愈來愈多。

明知「老」本來就是人生必經的過程,母親的老化現象說來也是很正常的事。只是在我的記憶中幾乎沒看過母親白天躺在床上休息,況且我又遠住日本無法每天見她,所以對於母親突然變老有點不堪忍受。

記得以前父親在世時常向人開玩笑說:「我內人不會走路」,聽起來好像我母親的腳有毛病似的。其實只是她平常走路就像在「走る」(hashiru 跑步) 一樣快,有時又如一陣旋風般,剛聽到身旁「咻~」一聲,轉過頭一看就不見人影了。

簡單的說,她就像「振り子」(huriko 鐘擺)一樣,每天不停地動。可是骨折以後她就開始不喜歡起來走動了。家人起初還以為是母親不喜歡靠助行器走路的緣故,所以想買一台輪椅給她,但都被她拒絕了。

母親生活一向節儉,性情又頑固,要買她用的東西如果沒事先徵求她的同意,她會很生氣。

她常說:「食到百二歲,舉拐子做空(工)課」,這句台灣古早話是她的口頭禪,可是她自己卻不願拿拐杖,買給她也不用,外出時拿雨傘當拐杖。她大概認為拐杖是老人的象徵,卻忘記了自己的年齡早就已經進入老人的階段了。

因為母親愈來愈不喜歡起床出來走動,大家都擔心她會變成「寝たきり」(netakiri 臥床不起),於是我二姊只好自作主張訂購了一台輪椅擺在母親眼前要她試坐看看,但她的回應是:「太麻煩了,我不要。」一句話就拒絕了。二姊還是不死心,自己坐上輪椅熱心示範給她看,還一邊說:「媽,妳看,妳看!坐輪椅比助行器輕鬆多了,而且坐著走路挺有趣又方便耶……。」

母親瞥了一眼說:「那麼有趣的話,妳自己拿去用好了!」被她這一說大家都忍不住噗哧大笑。只有二姊尷尬不堪,哭笑不得。

母親的話也有道理。因為二姊在示範操作輪椅時,看起來確實有點像小孩子在開玩具車一樣的開心又可愛。而且大家都知道她也快七十了(當時),差不多也是可以坐輪椅的年齡了。

結果輪椅敵不過母親的頑固,只好收起來擺到母親房間的角落默默待機。一直到母親急病入院裝上導尿管以後,她才不得已向「車椅子」投降,接受現實。

雖然骨折以後,母親已經慢慢受到「認知症」及糖尿病的侵襲,但是那時除了看起來老了一點、不喜歡外出走動之外,她的精神或食欲大致上還安好。

可是這次看到母親躺在病床上,身體變得那麼瘦小虛弱,臉上好像突然又多出不少皺紋,也失去往日的光彩,我心如刀割,感到非常難過!

77 嵐の前の静けさ

(arashi no mae no shizukesa 暴風雨前的寧靜)

結婚七、八個月後我向公司辭職了。

每天帶球跑上班,說實在,有點吃不消!結婚前體重只有四十公斤,一躍達六十公斤。每天從津田沼搭「満員電車」(man'in densha 滿車)到東京車站,然後「乗換」(norikai 轉車)換公車去浜町的公司,正是所謂的「通勤地獄」(tsūkin jigoku痛勤地獄)。

每天為了替我在電車上確保一席之位,我主人英資就先出門去月台排隊。不過不一定有座位,因為津田沼是上班族的聚集區,又是大站,沒位子時可悽慘了,我就得嘗地獄的滋味。人擠人,擠來擠去,推來推去,每天上班最擁擠的時間都得由「駅員」(eki'in 站務員) 從車門外用力推,門才關得上。勉強被推擠入車站在門邊的人,每個人的臉孔都被擠得扁扁的、鼻塌嘴歪,一副滑稽相,也沒人抱怨,還慶幸被推入電車呢。這裡沒「讓」位,只有「座」位和「站」位。

冬天還好,夏天可糟了!在密閉的空間,各種脂粉、汗水、體臭混成的強烈「臭い」(nioi 味道)和稀薄的空氣一起循環。「満員電車」可說是生存競爭之下人間地獄的縮圖。不過對於「妊婦」(ninpu 孕婦)來說,電車上的氣味還是微不足道的小事。在「押し競饅頭」(oshikuramanjū 推擠遊戲)的電車上,確保腹中胎兒的安全才是最大的「苦労」(kurō 辛苦),這也是我辭掉工作的理由之一。

我知道「共稼ぎ」(tomokasegi 雙薪夫妻) 對於家庭經濟上確有很大的幫助。只是日本不像台灣,周圍有許多人可以幫忙照顧孩子,「仕事」(shigoto 工作) 與「育兒」要兼顧,對於異鄉人來講,實在不太容易。

另一方面,可能出於自己幼時的經驗,所以我總認為幼兒期沒母親常伴的「子供」(kodomo 小孩)會感到寂寞,不太好。自己認為母親的「温もり」(nukumori 溫暖)比豐富的物質生活更重要,所以就決定專心於「子育て」(kosodate 育兒)。

產期快到了,入院「出產」(shussan 分娩) 該準備的也差不多都準備好了。產科醫院離家很近,走路十分鐘就到,所以很安心,只是醫師留意到我的體重增加到六十四公斤,囑咐我不能再胖,否則可能引起「妊娠中毒」。

預產期過了一、二天,也沒有一點「出產」的「気配」(kehai跡象)。我心想,這孩子還沒出生就跟母親做對,我希望身子早一點輕鬆,可是他偏偏要賴在肚子裡,正如日語「親の心,子知らず」(oya no kokoro, ko shirazu 子女不知父母心),出來時該修理修理!

翌日,一天快過了也毫無「出產」的跡象。

晚飯後和英資一起看電視劇〈水戸黄門〉,正到最高潮「阿助」拿出三葉葵家徽出來亮相斥喝道:「肅靜!肅靜!沒看到這紋徽嗎!……」,突然間我的肚子裡一動,有點痛,大概肚子裡的小調皮也被嚇得趕快要出來吧!於是英資和我就拿著一些梳洗用品出門了。

三月底晚上九點多,「夜道」(yomichi) 路上行人稀少。春天的腳步聲愈來愈近,櫻花也是快開的時候了!那時「陣痛」還輕微,我心裡就想,兩人一起散步的機會暫時不會有,於是就和他一邊談笑一邊享受夜晚的散步,慢慢的走去醫院。沒想到當晚那片刻的寧靜竟是「嵐の前の静けさ」(arashi no mae no shizukesa)!

| FindBook |

|

有 1 項符合

須永瑞玉的圖書 |

|

$ 130 ~ 317 | 隅田川:東瀛風雪四十春

作者:須永瑞玉 出版社:城邦印書館股份有限公司 出版日期:2015-12-30 語言:繁體書  共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

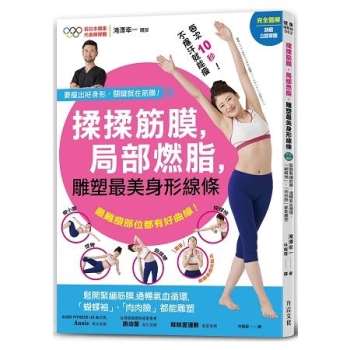

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:隅田川:東瀛風雪四十春

1970年,一位台灣僧侶的女兒,

她大學主修英美語,對日語一竅不通,

但人生第一次坐飛機、離開故鄉生活就選擇日本,

沒想到它竟成了她第二個人生的開始。

作者須永瑞玉在日本落地生根,一晃眼四十多年。本書中,她先以詼諧的筆法回憶當初與日本丈夫相識與結婚的趣事,比方說,讓她覺得很沒情調的家訓求婚、丈夫初夜昏倒,以及夫妻兩人的豬哥、豬公與豆腐妙語對話。

日本的節日慶典與花季也是引人嚮往的特色,作者以自身的見聞與體驗的解說令人猶如置身在現場般,並加入歷史典故,讓現代人從當中體會背後的人文情懷與傳承意涵。

跨國的婚姻生活是悲歡苦樂,作者雖然是平凡的家庭主婦,但歷經兩次生死關頭的開刀手術,又在身懷老二時因夫家公司倒閉,必須與討債者、刻意孤立的鄰居對抗。身心雖受創,但她回憶起昔日必須忍受眾多批評中傷的僧侶父親,以及對抗病魔侵擾的母親,她覺得自己體內遺傳的﹁隨遇而安﹂DNA伴她度過了那些悲傷的日子。

她現在與老伴住在「隅田川」附近,「隅田川」串起了她的過去與現在。她也希望藉「隅田川」這條美麗的河川超越人心的障礙,為未來的世代開創一條通往世界和平的幸福大道。

※本書特色:保留日本生活中常用名詞日語,輔以羅馬拼音與中文翻譯並呈,讓讀者更加貼近日本生活,也不失作為學習日語、日文文化的讀物!

作者簡介:

須永瑞玉

1946年台灣台中市出生。1965年台中女中高中畢業,同年於台中扶輪社就職。1970 年靜宜女子文理學院(現靜宜大學)畢業,同年至日本。

1973 年與日本人結婚。2012 年於日本由文藝春秋出版了首部著作《宝島から来た花嫁》(A Bride from Formosa)。

TOP

章節試閱

02 寿退社

(kotobuki taisha 結婚辭職)

四十年多前,從台中的靜宜女子文理學院(現靜宜大學)畢業後我來日本遊學。這是我初次乘坐飛機,也是離開故鄉遠出外地生活的第一次,沒想到它竟成了我第二個人生的開始。

當時我二姊來日本已五年,住在我父親的友人、東京港區麻布「善福寺」住職麻布照海先生的家。麻布先生與我父親是在1955年玄奘法師的靈骨由日本歸還台灣時結識的。二姊在駒沢大學大學院念書,同時也執教於寺院境內的幼稚園。

起初我在「丸の内」一家台灣人經營的「特許」(tokkyo 專利)代理申請公司打工當英文的打字員,過了一...

(kotobuki taisha 結婚辭職)

四十年多前,從台中的靜宜女子文理學院(現靜宜大學)畢業後我來日本遊學。這是我初次乘坐飛機,也是離開故鄉遠出外地生活的第一次,沒想到它竟成了我第二個人生的開始。

當時我二姊來日本已五年,住在我父親的友人、東京港區麻布「善福寺」住職麻布照海先生的家。麻布先生與我父親是在1955年玄奘法師的靈骨由日本歸還台灣時結識的。二姊在駒沢大學大學院念書,同時也執教於寺院境內的幼稚園。

起初我在「丸の内」一家台灣人經營的「特許」(tokkyo 專利)代理申請公司打工當英文的打字員,過了一...

»看全部

TOP

作者序

我生命的心河──隅田川

2011 年 3 月 11 日東日本大地震發生時,我剛巧在東京京橋的一家咖啡館「Pen Station」寫作 。當晚,因我先生去台灣出差不在,與兒子又無法取得聯絡,我一個人在家(11 樓)度過了生平最恐怖又孤獨的一夜。

沒想到這突如襲來的 311 地震,由於大海嘯、核能事故相繼發生,一瞬間奪取了上萬條寶貴的生命,驚動了日本全國也震撼了全世界。從電視報導中看到這親身經歷的大地震與災後的慘狀,使我有切身之痛,對於生命的虛無飄緲有更深的感觸,同時也更加領會生命的貴重。

後來得知台灣為這次的大震災捐助了龐大的救...

2011 年 3 月 11 日東日本大地震發生時,我剛巧在東京京橋的一家咖啡館「Pen Station」寫作 。當晚,因我先生去台灣出差不在,與兒子又無法取得聯絡,我一個人在家(11 樓)度過了生平最恐怖又孤獨的一夜。

沒想到這突如襲來的 311 地震,由於大海嘯、核能事故相繼發生,一瞬間奪取了上萬條寶貴的生命,驚動了日本全國也震撼了全世界。從電視報導中看到這親身經歷的大地震與災後的慘狀,使我有切身之痛,對於生命的虛無飄緲有更深的感觸,同時也更加領會生命的貴重。

後來得知台灣為這次的大震災捐助了龐大的救...

»看全部

TOP

目錄

自序 我生命的心河──隅田川

Ch01 隅田川

01. 心の歌(kokoro no uta)

Ch02 有緣千里來相會

02. 寿退社(kotobuki taisha 結婚辭職)

03. 一石二鳥(issekinichō 一舉兩得)

04. 恋の予感(koi no yo kan 戀愛預感)

05. 以心伝心(isindensin 心電感應)

06. 椿山荘(Chinzansō)

07. 懐石料理(kaisekiryōri)

08. 阿波踊り(Awa odori 阿波舞)

09. 立ち往生(tachi ōjo 進退兩難)

10. 運命の人(unmei no hito)

11. 「家訓」求婚(kakun)

12. 馬鹿正直(baka shōj...

Ch01 隅田川

01. 心の歌(kokoro no uta)

Ch02 有緣千里來相會

02. 寿退社(kotobuki taisha 結婚辭職)

03. 一石二鳥(issekinichō 一舉兩得)

04. 恋の予感(koi no yo kan 戀愛預感)

05. 以心伝心(isindensin 心電感應)

06. 椿山荘(Chinzansō)

07. 懐石料理(kaisekiryōri)

08. 阿波踊り(Awa odori 阿波舞)

09. 立ち往生(tachi ōjo 進退兩難)

10. 運命の人(unmei no hito)

11. 「家訓」求婚(kakun)

12. 馬鹿正直(baka shōj...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 須永瑞玉

- 出版社: 城邦印書館股份有限公司 出版日期:2015-12-30 ISBN/ISSN:9789869237871

- 語言:繁體中文 裝訂方式:軟精裝 頁數:288頁

- 商品尺寸:長:210mm \ 寬:148mm

- 類別: 中文書> 類型文學> 大眾文學

|