1949年後,大量軍眷隨政府抵臺,其中分布在高雄左營的海軍眷村是全臺灣單一軍種最集中的眷村,近年來也是全國首創「以住代護」政策進行眷村文化的保存運動,希望本書能將屬於左營獨特的眷村生活記憶、歷史脈絡和以住代護政策成果以出版形式進行推廣。

| FindBook |

|

有 1 項符合

黃朝煌的圖書 |

|

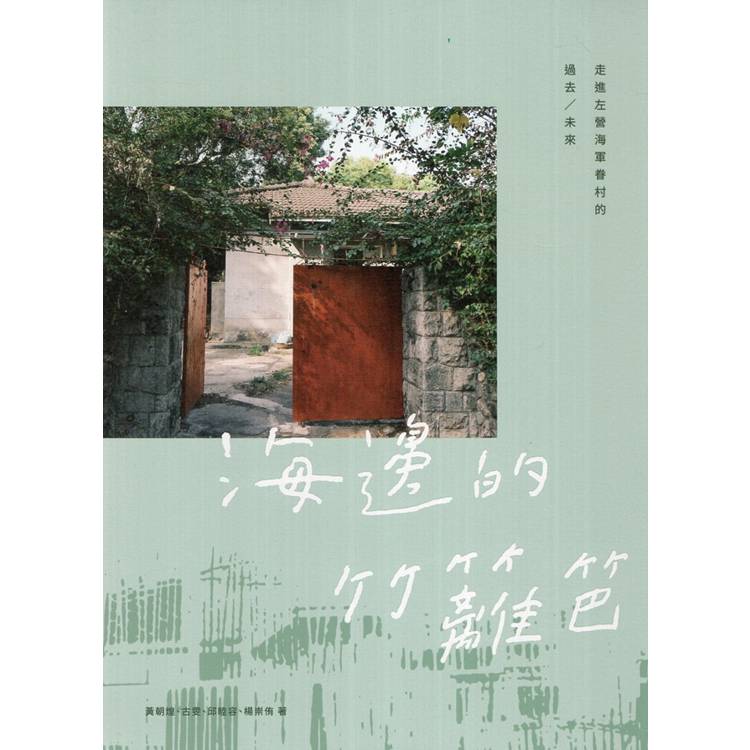

$ 360 ~ 380 | 海邊的竹籬笆:走進左營海軍眷村的過去/未來【金石堂、博客來熱銷】

作者:黃朝煌,古雯,邱睦容,楊崇侑 出版社:行政法人高雄市立歷史博物館 出版日期:2025-01-09  共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:海邊的竹籬笆:走進左營海軍眷村的過去/未來

內容簡介

目錄

地圖 4

前言 6

推薦序 7

第一章 再見‧竹籬笆 8

一、源起:故事的起點 8

(一)留下來的空間 8

(二)戰爭的遷徙與新生 10

二、聚落之初:從日本海軍廍後宿舍到左營眷村 13

(一)成為高雄海軍要塞與招募海軍 13

(二)五大左營海軍眷村面面觀 16

(三)從牆內邁向牆外 22

三、籬笆內外:早期眷村的建築特色 25

(一)門柱 25

(二)改良式理想瓦 26

(三)消火栓 27

(四)煙囪 27

(五)海軍建築碑 29

第二章 生活‧籬笆裡 30

一、軍人家庭的生活手帳:眷村家庭組成 30

(一)缺失的父親 33

(二)萬能的母親 34

(三)斜槓的大人 34

(四)大人們的身教 35

二、一日吃三餐?眷村的飲食類型 36

(一)眷村菜眾生相 36

(二)漁港限定 38

(三)料理背後推手 39

(四)外來的援助 40

三、忙碌生活的小確幸:眷村的休閒娛樂 44

(一)老與少的日常消遣 44

(二)蜜月與家庭旅遊 45

(三)弟兄社交的所在 45

(四)電影院兼避難所 47

(五)從軍訓到出遊 49

四、校園的圍牆:眷村的各級學校 50

(一)公立幼稚園 50

(二)搶手的海軍子弟學校 51

(三)在麵包下的升學考量 53

(四)上學的交通工具 53

五、散落的時光碎片:眷村角落 55

(一)公廁、帶孩子街與小工廠街 55

(二)防空洞 55

(三)海軍運動場 57

第三章 拆下‧舊籬笆 59

一、新村到新城:從軍眷安置走向都市重塑 60

(一)改建的開始 60

(二)打開圍籬,重塑左營 61

(三)拆出來的保存 62

二、遺忘與重生:拆得走的與拆不掉的 63

(一)歷史的時空膠囊 63

(二)在大樓裡「重建」眷村 64

(三)不願被埋沒的眷村記憶 65

三、都市中的「新老屋」:朝向未來的保存 66

(一)眷村文化保存園區 67

(二)朝向當代需求的保存 68

(三)新時代需要什麼樣的眷村? 70

第四章 架起‧新籬笆 71

一、可以翻轉的有形建物,無法翻轉的記憶 72

(一)物資匱乏卻收穫豐滿 72

(二)擺盪在保存與創新間的挑戰 73

二、在摸索中前進:以住代護的實踐者 75

(一)飲食創作:江舟商店 75

(二)藝術空間:龍上藝術空間 80

(三)藝文活動:落塵工作室 82

(四)「新眷民」的文化創新 84

尾聲 跨越籬笆之後"

前言 6

推薦序 7

第一章 再見‧竹籬笆 8

一、源起:故事的起點 8

(一)留下來的空間 8

(二)戰爭的遷徙與新生 10

二、聚落之初:從日本海軍廍後宿舍到左營眷村 13

(一)成為高雄海軍要塞與招募海軍 13

(二)五大左營海軍眷村面面觀 16

(三)從牆內邁向牆外 22

三、籬笆內外:早期眷村的建築特色 25

(一)門柱 25

(二)改良式理想瓦 26

(三)消火栓 27

(四)煙囪 27

(五)海軍建築碑 29

第二章 生活‧籬笆裡 30

一、軍人家庭的生活手帳:眷村家庭組成 30

(一)缺失的父親 33

(二)萬能的母親 34

(三)斜槓的大人 34

(四)大人們的身教 35

二、一日吃三餐?眷村的飲食類型 36

(一)眷村菜眾生相 36

(二)漁港限定 38

(三)料理背後推手 39

(四)外來的援助 40

三、忙碌生活的小確幸:眷村的休閒娛樂 44

(一)老與少的日常消遣 44

(二)蜜月與家庭旅遊 45

(三)弟兄社交的所在 45

(四)電影院兼避難所 47

(五)從軍訓到出遊 49

四、校園的圍牆:眷村的各級學校 50

(一)公立幼稚園 50

(二)搶手的海軍子弟學校 51

(三)在麵包下的升學考量 53

(四)上學的交通工具 53

五、散落的時光碎片:眷村角落 55

(一)公廁、帶孩子街與小工廠街 55

(二)防空洞 55

(三)海軍運動場 57

第三章 拆下‧舊籬笆 59

一、新村到新城:從軍眷安置走向都市重塑 60

(一)改建的開始 60

(二)打開圍籬,重塑左營 61

(三)拆出來的保存 62

二、遺忘與重生:拆得走的與拆不掉的 63

(一)歷史的時空膠囊 63

(二)在大樓裡「重建」眷村 64

(三)不願被埋沒的眷村記憶 65

三、都市中的「新老屋」:朝向未來的保存 66

(一)眷村文化保存園區 67

(二)朝向當代需求的保存 68

(三)新時代需要什麼樣的眷村? 70

第四章 架起‧新籬笆 71

一、可以翻轉的有形建物,無法翻轉的記憶 72

(一)物資匱乏卻收穫豐滿 72

(二)擺盪在保存與創新間的挑戰 73

二、在摸索中前進:以住代護的實踐者 75

(一)飲食創作:江舟商店 75

(二)藝術空間:龍上藝術空間 80

(三)藝文活動:落塵工作室 82

(四)「新眷民」的文化創新 84

尾聲 跨越籬笆之後"

序

局長序

守護左營海軍眷村的文化記憶

左營,不僅呈現高雄的歷史脈絡與軍事發展的縮影,也是海軍的指揮中樞,更是眷村文化的代表地區。漫步在左營海軍眷村,那些沉默矗立的紅磚老屋、低矮的房舍,彷彿凝固了時光,將昔日的記憶和人情往事緩緩呈現在眼前。這片土地無聲地訴說著曾經的故事,也見證了臺灣從戰後歲月一路走向現代的多元融合。

眷村不僅是一種生活形式,更是一種文化象徵。1949年中華民國政府遷臺後,左營成為海軍軍眷安置的重要地區。這裡的眷村建築,從簡樸的格局到村內的社群互動,無不反映出戰後移民的韌性與團結。它們在歷史巨輪下形成了獨特的文化樣貌,深刻影響了高雄,甚至整個臺灣的城市發展與文化記憶。

保存眷村文化的重要性

作為臺灣的軍事重地,高雄不僅擁有陸、海、空三軍官校,也保存了眷村這一特殊歷史產物。左營眷村,如明德、建業與合群等地區,至今仍保留著老建築群和豐富的文化景觀。2010年,這些地區更被指定為文化景觀保存範圍,凸顯了眷村文化在歷史與文化傳承上的價值。

眷村是多元文化交流與融合的場域。來自不同省籍、背景的家庭,在左營這片土地上共同生活,孕育出包容與多樣的社會文化特質。保存這些文化,不僅是對歷史的尊重,更是為當代與未來留下一座學習與啟發的橋樑。這些記憶不僅是個體的回憶,更是臺灣集體歷史的一部分。

保存眷村記憶的挑戰

保存記憶的過程充滿挑戰;眷舍建築是具體的文化載體,但生活在其中的人的故事、社群互動的點滴,才是眷村文化的核心。然而,隨著時間推移,眷村生活的親歷者逐漸凋零,這些珍貴的記憶也逐漸遠去。為此,高雄市政府文化局多年來透過口述歷史與田野調查,努力記錄並傳承眷村文化。例如,《轟鳴未曾遠去:從日本海軍第六十一航空廠到岡山醒村》一書便是將眷村故事與地方歷史結合,將珍貴的文化素材轉化為文字保存。

保存眷舍建築的意義

眷舍建築的存在,是高雄城市文化的重要象徵之一。這些外觀簡樸的房舍,承載了無數家庭的悲歡喜樂,見證了從戰後到現代的歷史變遷;一磚一瓦承載著當時居民的生活記憶。保存眷舍,不僅僅是對過去的追憶,更是為此時的市民提供一個回顧歷史、思考未來的空間。

透過保存與活化,這些老建築不再只是靜止的遺跡,而能成為教育與文化創意的場域。例如,左營眷村內的老眷舍改造為再利用的商業空間,更有如「再見捌捌陸──臺灣眷村文化園區」,吸引年輕世代走入眷村,也讓這些建築延續其生命力,成為城市文化的驕傲。

展望未來

這本書的誕生,旨在喚起更多人對左營眷村的關注,並重新思考眷村文化在當代的意義。在全球化與都市化的浪潮中,眷村文化為高雄乃至臺灣提供了一種根植於土地的文化認同。

感謝並期待更多人的攜手努力,共同守護左營眷村的故事與風貌,讓這段珍貴的文化記憶不被時光湮沒,並持續在高雄的城市生活中發光發熱,成為連結過去與未來的重要橋樑。

高雄市政府文化局局長

|