一、應該定期打掃,不然對受害者很失禮

颱風來襲令台北停班停課,可惜曉君沒有因此賺到一天假,仍是待在公司加班,直到晚上十點多才離開。

略涼的街頭飄著細雨,台北受到的影響不大,但偶爾颳起的強風差點毀了曉君的傘。她走路的姿勢有些奇怪,都是因為在辦公室裡坐了整天,鮮少起來活動,肌肉難免僵硬發痠。

曉君疲憊地嘆氣。幸好明天的休假日沒被剝奪。她決定去看場電影,亂吃爆米花再喝下冰透的可樂,撫慰颱風天被迫上班的悲哀心情。

售票處的隊伍不短,甚至比平日還多。她耐心地排隊,腳後跟隱隱作痛,這雙廉價的跟鞋實在難穿,果然將就著只是為難自己。

將就。她想到目前這份工作也是將就,薪水剛好與房租還有日常支出打平,存款等於零。老闆機車同事機歪客戶機掰,自己的資歷最淺,被明著或暗裡捅刀是家常便飯。

最恨的是被捅之後還要笑著說謝謝,眼淚都往肚子裡吞。難受。

曉君拍拍臉頰,既然下班了就別想這些,好好享受眼前的電影比較實在。電影播畢,字幕出現,影廳裡昏黃的燈亮了,曉君猶如大夢初醒。她擦去眼淚,結局有些感傷。

夢醒後回歸現實,曉君跟著散場人潮離開戲院,騎上顯舊的二手機車,迎著細雨返家。

她在小巷裡停好車,半夜兩點的巷區陰暗無人,遠處有發情的貓淒厲地叫著,聽起來像嬰兒的哭聲。

拎著安全帽跟手提包,踩著鞋底很硬的跟鞋,曉君拖著疲憊的腳步離開停車處。現在的她只想洗個熱水澡,然後跳進被窩裡直接睡到明天晚上。好累,好重,眼皮幾乎要闔上。

突然從身後冒出的大手摀住曉君的口鼻。那大手抓著散發異味的破布,曉君嗅到那氣味頓時一陣暈眩。右腳的鞋跟在掙扎中應聲斷了。

失去意識前她想著,怎麼這麼老套的戲碼會發生在自己身上?原來凡事沒有最糟只有更糟……

*

陳伯的身子陷進破爛的沙發,發黃的眼珠子瞪著亂轉的電視畫面。

綜藝節目的藝人說著過時又粗俗的爛笑話,笑得比瘋人院的病人還開心,一旁的跟班藝人當然也要捧場地跟著大笑。陳伯直接轉台。

政論節目的名嘴大聲疾呼執政黨要為風災負責。陳伯轉台。樂於散播恐慌的新聞不斷報導颱風肆虐所造成的慘烈災情,記者的引導式問答相當具有水準,可以說是製造業的典範。

陳伯轉台。轉台、轉台、轉台。門鈴響了。

他慢慢望向玄關,手上動作不停,又轉了台。

門鈴又響。陳伯終於擱下遙控器,甘願起身應門。門外是個戴著安全帽的披薩店小伙子。

「你好,披薩外送喔!」

「東西跟找的錢放門外。」陳伯從口袋翻出一張皺巴巴的五百元紙鈔,從鐵門欄杆縫隙間塞了出去,沒有要開門的意思。

小伙子接過鈔票,把披薩跟零錢放下後便離開了。

陳伯確定腳步聲遠去才打開門。正要拿起熱騰騰的披薩時,他的頸間突然一涼,發現有什麼液體濺在身上,帶著溫度,連帶灑上了披薩的紙盒。

那點點鮮紅令他一陣暈眩。

陳伯低下頭,發現汗衫同樣一片濕紅。他不明白發生什麼事,太突然了,還想著該把披薩拿進來趁熱吃了,零錢也得收好,免得被鄰居偷去……

但是陳伯什麼都拿不動,只能慢慢退回屋裡,一屁股坐倒。

血仍在流,陳伯終於感覺到頸子那裂口帶來的痛楚。好不真實,他手虛握著,想轉台、轉台。

一個陌生臉孔從門外探頭,皮膚很白,襯得那對眼睛更加幽黑。陳伯發現少年的瞳孔裡沒有光。

少年捧著披薩紙盒進屋,就近擱在門邊。連帶地,一把沾血的小刀放在濕紅的紙盒上。陳伯恍然大悟,他想問為什麼找上自己,但所有疑問都化為從裂口發出的嘶嘶氣音。

少年對垂死的陳伯視若無睹,從背包拿出抹布跟橡膠手套。陳伯注意到少年原本就戴著黑色皮手套,可是現在卻再套上橡膠手套。

戴兩個手套有什麼意義?陳伯不解,但開始發冷的他無暇多想。

少年自顧自地擦掉樓梯間的血跡。動作非常熟練,專業如匠。

「借個浴室。」拎著紅色抹布的少年說。

下意識指出浴室方向的陳伯突然想到,或許該為自己叫救護車?

浴室的門關著,少年扭動門把,找到牆邊的電燈開關,在洗手台清洗起抹布。他注意到浴簾後有動靜,隨手掀開。

有個女人半浸在浴缸裡,雙手跟磁磚牆的水龍頭綁在一塊,嘴裡塞著爛布。渾身溼透的女人驚恐地搖著頭,發出嗚嗚聲,似乎在求救,又像求饒。

少年拉起浴簾,繼續處理抹布,彷彿什麼都沒看見。

浴簾後的女人開始掙扎,可以聽見水花濺起的聲音,也許是少年的出現讓她有逃脫的希望。

遺憾的是,清洗完畢的少年只是將抹布擰乾,用洗臉臺下的小水盆裝了水,關燈關門就離開了,獨留女人在黑暗的浴室。

回到玄關的少年配著水,將剩餘的血跡擦拭乾淨,接著從背包拿出空氣芳香劑,對著樓梯間噴了幾下,直到再也聞不到鮮血的腥味,又謹慎確認門上沒有沾到血跡,最後才無聲地關門。

陳伯已經蜷縮在地,臉倚著髒兮兮的地板。從這裡可以瞄到電視,現在在播什麼?還有浴室的女人……

太可惜了,不該貪看電視,應該早點開始……

少年環顧屋內,最後視線落在陳伯臉上。「沒有打掃的習慣?」

陳伯虛弱地搖頭,他好想窩回沙發,那裡的溫度他才熟悉。

儘管有些突然,但少年開始打掃屋內,他當自家似地大方取用掃把,掃去地上紙屑,將散落在沙發邊的飲料空罐跟泡麵紙碗集中。

陳伯好久沒看到空無一物的桌面。

「你應該定期打掃,不然對受害者很失禮。」少年對著陳伯說教,然後從背包取出自備的去漬油。包裡雜物雖多,但依序排放整齊,全是清潔用具。

少年耐心等待陳伯最後的血流乾。他總是很有耐心,從盯上陳伯開始,花了近一個月埋伏,終於在稍早前抓到機會。

送披薩的小伙子下樓時,正好與埋伏的少年擦身而過,還以為少年是這裡的住戶。藉著披薩外送員腳步聲的掩護,少年在陳伯完全被吸引注意時藏在門邊。

當陳伯開門的瞬間,少年劃開他的喉嚨,沒有猶豫,迅速而且精準。

陳伯的嘴唇蠕動著,像被釣上岸的魚嘴巴開合不斷。

少年仍在等。

「血跡最好先用冷水擦拭,後續的處理會更輕鬆。」少年突然想到,順口提醒:「不過我猜你不必煩惱這個問題了。」

懷著對於電視正在播映什麼的困惑,陳伯終於死去。茫然的眼神就像失去訊號的電視畫面。

少年默不作聲地開始清理一地狼藉。

*

曉君很後悔。

她後悔不該去看午夜場電影,應該直接回家。冷醒的她發現身在黑暗之中,胸部以下浸在水裡。手腕被繩索綁著,很痛。

雙手觸碰到比冷水更加冰冷的物體,而且堅硬。摸索後才發現是水龍頭。

這裡是浴室?曉君猜測。

她的嘴巴被強迫撐大,雙頰的肌肉因此發痠,全因為嘴裡塞著帶著汗臭的爛布。擔心不會被人發現的絕望感讓她慌張起來,無數可怕的想像在腦海裡狂亂地爬梭,令她開始落淚。

不想死。

明明已經過著沒有生活品質可言的倒楣日子,為什麼還要遇到這種慘事?曉君又生氣又難過地想著。自己不過是個平凡的上班族,雖然沒作過什麼好事,但也沒危害過人,為什麼會這麼倒楣?

燈突然亮了,畏光的曉君反射性地閉起眼睛。隔著浴簾,她聽到進來的人正在清洗著什麼東西。

曉君不安地挨著牆,終於能夠睜眼的她看見滿是壁癌的天花板,汙漬痕跡像扭曲的人臉。

浴簾隨後被揭開。曉君驚嚇地緊盯突然出現的清秀少年,對方看上去人畜無害,但拿著滴血的紅色抹布。

她才剛湧上的安心感立刻消散無蹤,嗚嗚咽咽地想求饒,但少年無情地拉起浴簾,又清洗了一會便離開了。

毫無預警地,四周再次陷入黑暗。曉君止不住哭泣,眼淚鼻涕流了滿臉,但粗布堵住她的嘴,無法放聲大哭,只有心慌地猜想自己的下場究竟會如何?

同樣沒有預兆,浴室再次亮了起來。掀開浴簾的又是剛才那名少年,他一臉無辜地盯著曉君,打開手上的紙盒,是披薩。

「吃嗎?」少年問。

二、披薩沒有沾到血,我確認過了

曉君默不作聲地吃著披薩。雖然衣服溼透,但在悶熱的屋內正好涼快。照理說她應該盡快離開,但礙於少年的身份未明,她決定不要輕舉妄動暫且乖乖配合,然後再找機會逃走。

披薩是經典的夏威夷口味,蝦仁跟鳳梨塊莫名地合拍而且美味。剛開始曉君很客氣地小口咬著,但被綁架的她已經一整天沒進食,披薩下肚才終於驚覺有多飢餓,一不留神便狼吞虎嚥起來。手上的披薩瞬間消失。

她猶豫該怎麼開口索求。少年雖然顧著挑去披薩上的鳳梨塊,倒也心思細膩:「我不餓,你盡量吃沒關係。」

於是曉君拿了第二塊、接著是第三塊……直到不小心打起飽嗝。她漲紅著臉,困窘地別過頭去。

少年根本不在意,將挑光鳳梨的披薩隨意扔進垃圾桶,抽出濕紙巾擦手,接著在掌心倒了清潔酒精,抹乾後才戴回黑色皮手套。

這人是不是有潔癖?曉君好奇。

她不時偷瞄少年,他是救命恩人沒錯,但怎麼會闖進這裡?她直覺認定少年不是這裡的住戶,因為他太乾淨,跟這陰暗骯髒的屋子完全不同。

什麼樣的人造就出什麼樣的環境,曉君深信這點。不過不代表少年跟綁匪沒關係。

曉君注意到玄關旁的大袋子,實在過於醒目,像是電影裡常見的裝屍袋。該報警嗎?他會不會反過來對自己不利?

少年突然起身,曉君緊張地脫口而出:「我什麼都不會說出去,我會當成什麼都沒發生!」

但少年恍若未聞地打開電視旁的冰箱。「要喝可樂嗎?」

「冰透的嗎?」曉君不假思索地反問,發現冰箱中除了可樂,另外還有裝在塑膠袋裡的肉塊,隱隱約約飄散出異味。

少年找來玻璃杯,先用消毒酒精擦拭過才用清水沖洗。曉君雖然覺得過於講究,但玻璃杯的確有點髒,杯面沾滿指紋跟霧似的污垢。

曉君接過可樂,指尖傳來的冰涼感讓她毫不猶豫地一口氣喝乾,發出痛快的嘆息,彷彿暢飲啤酒。然後又忍不住打了嗝。

「抱歉。」曉君再次羞紅了臉,沉默一陣後才提議:「是不是應該趕快離開這裡比較好?萬一那人回來了……」

「他一直都在。」少年又替她倒滿可樂。

「什麼?」曉君一驚,手裡的可樂濺了出來。

少年微微皺眉,他剛剛才拖過地板。

「假裝什麼都不知道就好,假裝自己沒被綁架。現在沒事了,就當什麼都沒發生。」少年望著曉君,這是第一次兩人目光相交。

曉君明白他的意思,但不報警真的可以嗎?任由綁匪逍遙法外,後續會導致多少人受害?若她沒有被少年發現,之後下場會如何?光是想像就不寒而慄。

但若再細想,如果是少年委託他人綁架,卻假裝把自己救了出來,之後要趁自己毫無防備再下手呢?不能排除這樣的可能。有些人懷著嗜虐的心,酷愛以各種方式玩弄被害者,從天堂掉入地獄也是一招。

曉君不得不提防眼前的少年,這人太鎮定了。雖然似乎是個大學生,卻沒有這年紀該有的青澀或吊兒郎當,而是沉穩異常,好像無法激起漣漪的平靜湖面。那對瞳孔是沒有雜質的黑,彷彿無暇的黑玉。

清秀,是曉君第一眼見到他會給的評語,但不顯得柔弱。她害怕藏在少年皮囊下的是怎樣的意圖?虧他長得很好看,卻不能輕易相信,太可惡了。

曉君的思緒亂轉,最後試探地問:「如果我還是認為報警比較妥當呢?」

「別作傻事,」少年說:「這等於把你暴露出來。他們會找到你,逮住你,逼問過程。最後你會變成冰箱裡那袋肉。」

他們?那袋肉?曉君愕然。

「那是人肉。」

曉君幾乎要吐了,她居然喝下跟人肉冰在一起的可樂!她驚恐地扔掉杯子,彷彿手裡抓的是隻活生生的大蟑螂。同時,她終於發現披薩紙盒外的點點血跡。

曉君捂著嘴,狂奔進廁所大吐特吐。

難怪少年一口都沒有吃!

曉君反覆漱口好幾次,才帶著怒氣回來,劈頭就罵:「居然騙我吃沾血的披薩!我看起來就這麼好欺負嗎?」

「你看起來餓了。」少年又擺出問她要不要吃披薩時的無辜表情。

曉君崩潰大罵:「餓也不能吃這種東西啊!那是人的血液耶,萬一有傳染病怎麼辦?為什麼偏偏是我碰上這麼多倒楣的事,先是颱風天沒得休假、看完電影被人綁架、還喝了放在人肉旁邊的可樂!我很喜歡可樂,你知道嗎?以後都不敢喝該怎麼辦……嗚……」她委屈地捂臉痛哭,為什麼一堆倒楣事都發生在自己身上。

「披薩沒有沾到血,我確認過。」少年說得輕鬆,從沙發後拿出曉君的手提袋,遞還給她。曉君只顧著哭,根本無心理會。

少年提醒:「該離開了。」

曉君抹去眼淚,但淚珠還是一直從眼眶裡滾出。她從少年手中搶過手提袋,頭也不回地開門離去。途中踢到門邊的大袋子,偏軟的觸感讓她知道猜測的沒錯,袋子裝的是人。

少年遠比她所想像得更危險。

該逃了。曉君開始奔跑。衝出這棟樓時,外頭的陽光令她險些睜不開眼睛,她無法克制地流淚,也許是久待陰暗的環境卻突然受到光線刺激的緣故,也可能是逃脫後的虛脫感。被綁架後再次回歸現實,竟已恍如隔世。

她在街頭慌張地攔下計程車,消失在早晨逐漸擁擠的車流。

*

少年手拿拖把清理潑灑的可樂,另一手操作手機撥出號碼,響鈴三聲後立刻掛斷,並在五秒內再次撥出同樣的號碼。

電話接通,另一頭沒有聲音。

「一具。」少年報出陳伯家的地址後特別聲明。對方就此掛斷。

等待之餘,少年將冰箱的人肉整袋拎出來,一起放進裝著陳伯屍體的大袋子。然後他想起浴室的鏡子有點髒。

不過當少年站在浴室的鏡子前,望著鏡中的影像時,卻突然發狠扯下整面鏡子,奮力往浴缸砸落。噴飛的鏡面碎片凌亂四散,每一片都有少年的倒影。

少年若無其事地退出浴室。返回客廳時,等待的對象已經到了。

門外是個戴著棒球帽、穿著宅急便制服的高壯男人。

彼此沒有多餘的招呼,男人不發一語地搬進大紙箱,內裡藏著差不多體積的空金屬箱,原來紙皮只是掩護。男人輕鬆地對折裝著陳伯的袋子,袋中的屍體發出骨裂的聲響,然後被塞進鐵箱,貼上封箱膠帶。

如果不知道裡面裝的是屍體,簡直跟宅急便上門取貨沒有不同。

始終沉默的男人抱起箱子,省略多餘道別就離開了。少年也沒有說話。共同的默契讓兩人無須多言。少年通知,男人負責收貨。

男人前腳剛走,少年的手機就響了。

「收購商到了?」

「剛走。」

「還是一樣有效率。這次的對象無誤吧?」那人笑了,「希望你沒有要回答的打算,因為我提供的情報一向準確。十年,你以為得花多久時間才能達成目標?」

十年並非是指達成的預估時間,而是指少年,同時也是他唯一的稱呼。少年沒有名字,一出生就遭到遺棄,沒有被登記的孤兒沒有名字。

十年回答:「不計時間,不計代價。」

「我會繼續提供情報給你。我很好奇,是我的情報網更靈通,或是你的直覺更敏銳?你總是可以區辨出來這些人的不同。」

「看的。他們就是不一樣。」

「天賦異稟。神賜的禮物。」那人說得戲謔,結束通話。

十年還沒有離開陳伯的家,他在屋內唯一一台電腦前坐下。未關機的電腦螢幕顯示的是網路頁面,但若細瞧,可以發現全然不是那麼一回事。

這是「暗網」。

關於暗網的傳言很多,這個混亂失序的空間充斥著殺手、駭客、虐殺秀、黑市交易、人口買賣、狂熱宗教……以及所有想像得到與想像不到的可怕東西。

要進入暗網需要特定的手段,與一般點開瀏覽器自動連上Google是截然兩回事,只有知道門路的人才能探訪。

所有見不得光的怪物,都可以在暗網明目張膽地橫行。

十年點進頁面其中一個連結,瀏覽器的畫面轉黑,浮現斗大的紅字──

WE ARE JACK.

| FindBook |

有 1 項符合

清潔指南三部曲系列套書(限量作者親簽版)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 750 |

驚悚/懸疑小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

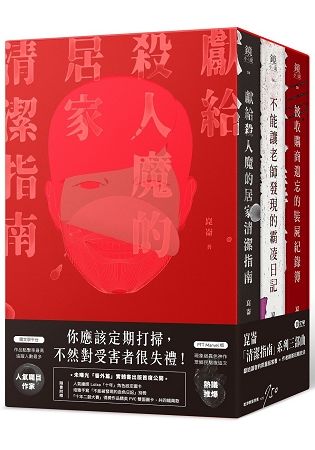

圖書名稱:清潔指南三部曲系列套書(限量作者親簽版)

你應該定期打掃,

不然對受害者很失禮!

【獻給讀者的限量版套書‧作者親簽回饋放送‧清潔度100%包裝設計‧乾淨俐落特價回饋】

★ 鏡文學平台「作品點擊率最高、追蹤人數最多」人氣矚目作家 ★

★ PTT Marvel 板現象級異色神作 眾鄉民熬夜追文熱議推爆 ★

潔癖似狂的貓系少年殺手、樂天倒霉的社畜小資女、崩壞黑化的復仇少女、忘卻其名的屍體收購商、美豔如謎的心理醫生、笑容陽光的甜點店長、開膛嗜血的神祕虐殺組織、神祕莫測的情報商──

你敢跟著他們,一起清掃自己內心的幽暗深淵嗎?

◤未曝光「番外篇」實體書出版首度公開◢

◤隨書附贈◢

☆ 人氣繪師 Loiza「十年」角色設定圖卡

☆ 培雅手寫「不能被發現的血色日記」別冊

☆「十年二創大賽」得獎作品精美PVC雙面圖卡(共四幅兩款)

作家︱陳浩基──專序推介

心曦心理諮商所所長︱周慕姿、作家︱張慧慈(小花媽)、推理評論者︱路那──痛快推薦

作者在故事中不斷布下懸念……每一條故事線彼此交纏,最後作者更梳理出一幅完整合理的構圖,揭開真相。──作家︱陳浩基

殺人很爽,但清掃很痛苦……本書完全緊扣著這樣的主題,我們看到的是近乎潔癖似的清掃。也因為如此,當出現了「不整潔」場景的時候,帶給讀者的戲劇張力也就更大,主角內心世界的紊亂也就更為令人著迷……讀者不僅可以看到環環相扣、邏輯嚴明的鬥智情節,更可從中看到作者對社會的病態,近乎悲傷的嘲弄。──作家︱張慧慈(小花媽)

崑崙採用了黑色幽默的筆法來處理……可以說在「驚悚到讓人不舒服」與「輕佻到讓人無法接受」之間,取得了一個相當優秀的平衡……本作的娛樂性雖高,但讀完後的餘味卻巧妙地帶著一絲陰鬱。這是一個很有意思的組合,像是由帶著濃厚苦味的巧克力製出的冰淇淋。──推理評論者︱路那

作者簡介:

崑崙

你會喜歡我的小說。

PTT Marvel 板現象級指標作家,系列連載被推爆熱議,小說標題一度強勢攻占Marvel板板標;在鏡文學平台上坐擁「作品點擊率最高、追蹤人數最多」之王位。

臉書專頁︱

www.facebook.com/odiumer

鏡文學作家專頁︱

https://www.mirrorfiction.com/zh-Hant/writer/1658

章節試閱

一、應該定期打掃,不然對受害者很失禮

颱風來襲令台北停班停課,可惜曉君沒有因此賺到一天假,仍是待在公司加班,直到晚上十點多才離開。

略涼的街頭飄著細雨,台北受到的影響不大,但偶爾颳起的強風差點毀了曉君的傘。她走路的姿勢有些奇怪,都是因為在辦公室裡坐了整天,鮮少起來活動,肌肉難免僵硬發痠。

曉君疲憊地嘆氣。幸好明天的休假日沒被剝奪。她決定去看場電影,亂吃爆米花再喝下冰透的可樂,撫慰颱風天被迫上班的悲哀心情。

售票處的隊伍不短,甚至比平日還多。她耐心地排隊,腳後跟隱隱作痛,這雙廉價的跟鞋實在難穿,果然將...

颱風來襲令台北停班停課,可惜曉君沒有因此賺到一天假,仍是待在公司加班,直到晚上十點多才離開。

略涼的街頭飄著細雨,台北受到的影響不大,但偶爾颳起的強風差點毀了曉君的傘。她走路的姿勢有些奇怪,都是因為在辦公室裡坐了整天,鮮少起來活動,肌肉難免僵硬發痠。

曉君疲憊地嘆氣。幸好明天的休假日沒被剝奪。她決定去看場電影,亂吃爆米花再喝下冰透的可樂,撫慰颱風天被迫上班的悲哀心情。

售票處的隊伍不短,甚至比平日還多。她耐心地排隊,腳後跟隱隱作痛,這雙廉價的跟鞋實在難穿,果然將...

顯示全部內容

目錄

▍首部曲《獻給殺人魔的居家清潔指南》

推薦序/陳浩基

一、應該定期打掃,不然對受害者很失禮

二、披薩沒有沾到血,我確認過了

三、WE ARE JACK.

四、本日唯一午夜場,請出示電影票

五、這是活的,所以拒收

六、我沒有正常的社交圈

七、不要不要不要不要不要不要不要不要

八、但是受難的記憶不會

九、這才是正確的正常

十、這實在是相當相當地不錯

十一、這不是老師,是被霸凌的毛毛蟲

十二、爸爸被殺了你會不會很難過?

十三、每個人都有問題,再也沒有不正常

十四、扒皮之後,底下的是人還是怪物?

十五、沒有名字,只有編號09013

十...

推薦序/陳浩基

一、應該定期打掃,不然對受害者很失禮

二、披薩沒有沾到血,我確認過了

三、WE ARE JACK.

四、本日唯一午夜場,請出示電影票

五、這是活的,所以拒收

六、我沒有正常的社交圈

七、不要不要不要不要不要不要不要不要

八、但是受難的記憶不會

九、這才是正確的正常

十、這實在是相當相當地不錯

十一、這不是老師,是被霸凌的毛毛蟲

十二、爸爸被殺了你會不會很難過?

十三、每個人都有問題,再也沒有不正常

十四、扒皮之後,底下的是人還是怪物?

十五、沒有名字,只有編號09013

十...

顯示全部內容

|