第一章 惦記

黑暗中,一條熒熒發光的魚線蜿蜒伸向遠方。

袁香兒拉著大花順著這條細線的指引,一路向前狂奔,終於看見出口的亮光,追在她們身後的那些妖魔們遲疑地停下腳步。

大花回首看去,一個個蝦頭魚身、枝節甲殼的奇形魔物,在幽暗中望著她們,看得大花頭皮一陣發麻。

二人從出口鑽出,累得直喘氣。外面的世界不再昏暗無光,風和日暖,陽光璀璨。

此刻的她們在一片亂石上,眼前是奔流不息的滔滔江水,不再有布幕似的星空和水鏡般詭異的江面。

這裡是真實的世界,總算不是畫卷中的異度空間,讓袁香兒略鬆了一口氣。

「剛剛追著我們的都是妖魔嗎?嚇死我了。」大花撫著胸口喘氣。

「不然呢?」袁香兒又好氣又好笑,沒想到自己還有這麼神經大條的人類朋友,「我看妳剛剛吃得挺開心的啊?」

大花生性活潑,身量結實又健康,個頭比袁香兒高出一截,是家裡的長姐,也是所有小夥伴中的大姐頭。但她其實心裡清楚,在從小一起玩到大的這群人裡,平日最安靜的小香兒,才是所有人的主心骨兒。

阿香打小就比同齡的夥伴穩重聰明,不僅識文斷字,甚至還具有一身神奇的術法。

曾經有一次,同伴中的鐵牛不慎被暴漲的溪水捲走,水性明明很好的他,卻像是被水裡的某種東西拖住了,無論如何都爬不上岸,所有孩子頓時慌成一團。

那個時候,大花就在袁香兒身邊,清楚看見同樣年幼的阿香出刀劃破手指,駢指起符,向水中一點,洶湧的溪水神奇地為之一靜,鐵牛方才藉此機會掙扎著靠到岸邊,被阿香一把拉了上來。

從那時候起,大花就特別服袁香兒,有什麼事都喜歡拉著阿香問一問。

「我主要沒有阿香妳這般厲害嘛,也不曉得該如何逃跑,只好先多吃一點壓壓驚,等阿香妳來救我的時候,才有力氣跟著妳離開。」大花開始為自己的行為找藉口,順便拍了拍袁香兒的馬屁。

袁香兒很喜歡大花的性子,這樣的朋友總比遇到事情就哭哭啼啼、糾纏不清來得好。

二人來到河岸邊,寬廣的河面水流湍急,對岸是茫茫一片的蘆葦灘,再遠處便是兩河鎮低矮的城郭和鱗次櫛比的屋簷。從這裡望去,隱隱可以看見河神廟屋頂上那個顯眼的金色葫蘆。

此刻握在袁香兒手中的玲瓏金球沉甸甸的,熙熙攘攘簇擁著數十位人類的生魂。

這些人離開那些詭異歌聲的控制,在玲瓏金球中穩定神魂後,都逐漸清醒過來,他們看不見金球外的世界,正茫然且不知所措地四處張望。

丹邏想用這些生靈延續自己朋友的壽命,但素白卻堅決不接受。不管活了多久,生命對每個人來說都是最為寶貴的事物。能為他人捨棄自己生命之人,不論在什麼年代都值得敬佩,擔得起神壇之上的信仰之力。

就在眼前的那片蘆葦灘頭,曾有一人白衣勝雪,獨釣寒江。在波光粼粼之上,曾有二人月下行舟,把酒言歡。

「我還以為我們是在水底呢,沒想到還在陸地之上。」大花的聲音響起,她正四處打量所處的石頭岸,「阿香妳看,這裡的石頭好奇怪,生著這麼多貝殼。剛剛只顧著逃跑都沒看見。」

被大花這樣一說,袁香兒回首看去,才注意到腳下是成塊的黑褐色岩石,一路上的地面,乃至她們剛剛逃離的那座宮殿的牆壁上,全都覆蓋著密集的貝殼,這通常是水底才會出現的地貌特徵。

「是啊,這裡簡直就像是曾經位在水底一樣。」袁香兒說。

「他不習慣住在水底,於是我把宮殿升上水面;他不喜歡我吃人類,我就忍耐了這麼多年。」低沉且帶著磁性的聲音突然在空中響起。

一身黑衣的丹邏出現在袁香兒和大花眼前。它的個子很高,溼漉漉的頭髮抓在腦後,露出額心一抹刺眼的鮮紅,正歪著腦袋居高臨下地看過來。大花被這位魔氣沖天的男子嚇了一跳,下意識往袁香兒身後縮。但看著袁香兒比自己矮一截且纖細柔弱的身板,咬咬牙,又伸出手將袁香兒擋在自己身後。

「素白前輩呢?」袁香兒問出這句話的時候,眼眶先紅了。

丹邏沒有回答。但它本人的現身,已然說明了袁香兒不想知道的結局。

素白前輩生於亂世,命運坎坷,但含德之厚,可比於赤子。

雖然只有短暫的接觸,這位先生的寬和睿智卻已經感染到了袁香兒。二人還來不及多聊幾句,對方卻先一步離開這個世界,怎能不讓人感到傷心?

「河水每天都在流淌,不知枯燥地流經了多少歲月,我才第一次交到朋友。他為什麼不能活在世間陪我?」丹邏伸出手,抓向袁香兒手中的玲瓏金球,嘴角勾起一絲殘忍的幅度,「就是因為捨不得這些愚昧又貪婪的人類!我偏要讓你知道,就算你捨不得吃,我也一樣會吃了他們。」

袁香兒拉著大花迅速後退,單手起指訣,一黑一紅的兩隻小魚游轉在身側,金光燦燦的符咒高懸半空。

雙魚陣護身,神火咒降魔。對上吃人的妖魔,她凜然不懼。

「哦?雙魚陣?」丹邏挑了一下眉頭,「我想起來了。曾經我和素白一起替余瑤找過它的徒弟,那時候的妳不過是一隻瑟瑟發抖的幼崽。」

「現在看起來挺厲害的嘛,好像也沒過去多久,人類的變化總是這樣出乎意料。」它散漫而隨意地說著話,天空卻在一瞬間變黑了。

「那麼,就讓我來會一會余瑤的寶貝徒弟好了。」

丹邏將蒼白的手指橫在唇邊,毫不顧忌地咬下,空氣裡瀰漫開一股刺鼻的血腥味。

所有的法訣咒術,但凡用到施術者的血祭,威力勢必倍增。

袁香兒剛剛偷走生靈的時候,這條大魚追在身後,搖頭擺尾不緊不慢。

此刻因為失去摯友,胸中激憤無處發洩,反倒揪著袁香兒決一死戰,變得十分難纏且恐怖。

驚雷炸起,狂風捲地,半空中黑雲翻騰,吞吐銀蛇。彷彿翻了江河,倒傾鮫室,瓢潑大雨夾著冰雹,「嘩啦」一聲遮天蔽日而來。

水剋火,神火符威力驟降,雷聲中更有一陣古老神祕的歌聲響起,不僅使得袁香兒心神搖盪,大花痛苦地抱住頭顱,就連被護在玲瓏金球中的那些生魂也承受不住,發出一陣悲鳴。

在雷雨之中的河畔同水族交戰,還要小心護住眾多脆弱的生靈,讓袁香兒十分吃力。

但她的身側是友人,手中握著素白捨生託付的數十條性命,絕不能妥協。

她同樣劃破掌心血祭,一字一句地念誦金光神咒:「天地玄宗,萬氣本源,金光速現,降魔除妖,急急如律令!」

莊嚴肅穆的神像在驟雨中升起,金光破萬法,那傷害靈體的詭異歌聲被神光壓制,漸漸低迷。

「無聊的日子又臭又長,特別的事情倒全堆在一起發生。也好,今日便戰個痛快!」

風雨中夾雜著丹邏放肆張揚的笑聲,眉心抹著赤紅的妖魔捲著黑煙俯衝過來。

驚濤駭浪的江面掀起大浪,就在此刻,一位銀髮溼透的男子從波濤裡躍出,直撲丹邏,一黑一白的兩個身影衝撞到一起,滾在暴雨如梭的雨幕間。

天空中燒紅的隕石,破開雷雲從天而降。星雨雷電交織纏繞,彼此爭鋒,互不退讓。

南河的及時出現,讓袁香兒鬆了口氣。幸好它一直都在附近的河水中找尋自己,這才能第一時間抵達戰場,助她一臂之力。

「阿香,這位郎君是什麼人?妳朋友嗎?」大花擺脫了痛苦,看著被南河刻意拉遠的戰場,心生感激。

袁香兒咳了一聲,「南河,妳見過的。」

「我見過?南河?」

大花墊著腳,既害怕又好奇地看著那些驚天動地落下的隕石。她突然想起出嫁之前,看過香兒時常抱在懷中的那隻寵物,似乎就叫這個名字。

「啊,這樣英俊的郎君,妳竟然天天把人家抱在懷裡搓來搓去。」

眼前神祕未知的生物和強大力量的碰撞,讓大花感到恐懼和緊張,又隱隱有著一種新奇和興奮。

阿香就在她的身邊,白皙的手指迅速而有力地糾纏變化,熒熒指尖勾連著天地間神祕的力量。

威壓強大的符籙伴隨著她的動作在空中亮起,符紋流轉,梵音陣陣。

此刻的阿香專注而認真,眼眸裡倒映著戰場的火光,一張臉灼灼生輝。即便瓢潑的大雨淋面,也不能奪走她半分神采。

大花突然覺得,阿香的這副模樣真是好看,原來女孩子專注地做一件事的時候,也能散發出這樣奪目的神采。

大雨中,一位長髮披散的男子,突然出現在袁香兒的身側。

「沒事吧?」它側過臉來詢問,那眉目和丰姿,讓大花不好意思直視。

「渡朔,你也來了?我沒事。」阿香看見它,明顯鬆了一口氣。

那人點了一下頭,俊朗的面孔上浮現出纖長的翎羽,伴隨著一聲鶴唳,它飛身加入了戰鬥。

這也是阿香的朋友嗎?或者說也是自己曾在她的院子中,見過的某隻悠閒自在的動物?

江面上,一隻人首蛇身的魔物飛掠而來。那隻魔物有著女性的身軀和蟒蛇的長尾,上岸後,臉上六隻眼睛齊睜,六道橙黃的光束從高處照入,破開戰場的濃霧,可以看見濃霧中翻滾著一黑一白的身影,半空中盤旋一隻威風凜凜的羽鶴,時不時扭動空間降下神威。

原來阿香的世界這般精彩,與眾不同。

大花心中湧起一股羨慕之情,突然覺得自己從前那些苦惱難堪之事,其實根本不算什麼。

嫁人後,她兢兢業業地守著腳下的一畝三分地,憂心得不到丈夫的喜愛,懼怕公婆的苛刻,盯著那些芝麻綠豆,將人生消磨在八卦瑣碎、自怨自艾中,永遠卑微瑟縮地活著。

因為大部分女子都過著這樣的生活,她便覺得理所應當。

如今大花突然發覺,其實身為女子,也可以把自己的視線越出宅院的高牆,看一看外面的世界。只要能擺脫給自己套上的枷鎖,世上其實還有許多精彩之處。

渡朔和虺螣趕到後,戰局出現一面倒的情勢,丹邏很快就被袁香兒的太上淨明束魔陣限制住行動,南河踩住它的脊背,出手切向它後脖頸的要害之處。

在南河、渡朔等眼中,這就是一個為禍人間,還掠走了阿香的敵人,是可以一口咬死的混蛋。

但袁香兒卻在此刻想起素白對她說過的話——

「這世間的人類法師,或許只有妳會在最後,稍微對它有一絲寬容。」

她當時並沒有把這句話太放在心上,在素白已經逝去的如今,袁香兒這才理解他的苦心。

或許正如他所言,在這個世間,真的只有自己才能明白他對這隻妖魔的那種心情。

若換成南河、渡朔、烏圓、胡青它們任何一個,遭到了人類的圍剿,自己也必定會和他一樣不放心。

袁香兒下意識放鬆了法陣對丹邏的鉗制,她不過是略微鬆了一點,面臨死亡威脅的丹邏便不顧身軀受到的傷害,猛然掙脫法陣,縱身躍入滔滔江水之中,在嵌滿螺貝的地面灑下一路鮮紅的血跡。

「阿香?」南河不解地轉頭看向袁香兒。

袁香兒跨到江水邊,看著驚浪怒鼓的江面,躊躇是否動用水靈珠下水追擊。

就在此時,半空中響起一聲清咒:「分水。」

騎著獅子的清源真人出現在浪頭上,他被此地的動靜吸引過來。

他不過輕輕吟誦一句真言,清泠的聲音沒入怒浪狂濤之中,竟然將波濤洶湧的水流生生斷開,一分為二,水底下赫然有一條負傷的黑魚。

數位騎著妖魔的清一教術士出現在暴雨中,他們的坐騎全是凶狠的魔物。這些坐騎顯然還沒完全馴服,被套上統一的口罩和束具,以供驅使。

「總算找到了。」

「原來它就是罪魁禍首啊。」

「水族,抓回去也不好馴服,殺了算了。」

清一教的教徒居高臨下,審視著河底的妖魔。

丹邏突然暴起,衝破數人的包圍,化為一抹黑影向遠處逃逸。

那些法力強大的法師大怒,驅使魔獸,吆喝著緊追而去。

清源懸停在半空中,轉身面向袁香兒,稽首為禮,「此妖十分狡詐,奪人魂魄時總是利用媒介,從不現出真身。我等追查數日尚無線索,倒是道友聰慧,找到了它的老巢。」

他看著袁香兒沉默無言,以為她惱怒自己人半路插手。

這些名門大派出身的弟子,其實並不介意袁香兒這種散修的看法,只是顧及身分,加上對袁香兒這個小姑娘有些另眼相看,於是他笑著交代一句場面話,「道友放心,找到此妖,道友居了首功。事成後,官家給的報酬盡數都是道友的。」

人間的黃白之物,對大部分修為到一定程度的修士來說,已經沒有任何作用,對袁香兒同樣也不具任何吸引力。

「煉器的魔軀和妖丹,妳若想要,也可贈妳一些。」

他留下這句話,一拍身下的妖魔,向著同伴離開的方向追去。

※

袁香兒回到兩河鎮上,釋放玲瓏金球中的魂魄。這些生靈紛紛向著袁香兒躬身行禮,爾後化為流星,向著各自的家中飛去。

數十道流光一齊從袁香兒手中飛向四面八方,絢麗而壯觀。這些人大部分的身軀都被家人照顧良好,即刻便能醒來。當然也有像張家大郎那樣,身軀已經死去,遊魂便無處可歸。

妖魔也是會吃人的,這世間既有挖取人類心臟的妖魔,也有奪人魂魄的魔物,還有會施展魅惑之術、誘惑人類的妖魅,以及只能爬到家中的屋頂上食怨而生的鬼怪。

這大概是袁香兒第一次直觀地認識到,人妖之間不可磨滅的矛盾。

回到張家的時候,張熏匆忙地迎到門口,看見自己的妻子平安地回來後,年輕的秀才紅了眼眶,伸手想要拉住自己的妻子。

考慮到眾目睽睽之下,這樣的行為過於孟浪,又在將將搆到大花的袖子時急忙收回去。

那唯讀聖賢書的手指在袖子裡來回搓了幾次,終於改為向袁香兒攏袖為禮。他恭恭敬敬地施展衣袖,真心誠意地行了個大禮。

一行人被請進客廳,大花的婆婆張李氏正指著剛回魂的林氏痛罵,「像妳這種被妖魔附過身子的汙穢之物,還有什麼臉面留在世間?魔物為什麼不收了妳這個賤人?」

林氏撇開臉,一手摟著自己的女兒,一言不發,極盡隱忍。

張李氏轉頭看見進屋的大花,想到這位小兒媳婦整個人被魔物掠去,更是無法忍耐,當即扯著嗓子大罵,恨不得立刻休了她,換一個清清白白的娘子照顧她光宗耀祖的小兒子。

大花閉著嘴不說話,她從前十分懼怕婆婆的責罵,但她才剛體驗過天翻地覆的經歷,見識過力量強大的妖魔,婆婆這樣色厲內荏的辱罵,便不能再引起她的恐懼。

倒是張熏最終看不下去,上前兩步開口勸道,「母親,此……此事並非阿花和大嫂之過,咱們鎮上,少說也有四五十人遭逢此難,萬萬不能說讓大家都去死的這種話。」

他一向孝順,從不頂撞母親,這次也是躊躇了半天才把話說出口。直到這一刻他才發現,開口其實沒有那麼困難,無論說話的對象是誰,都不應該避開「理」字。他說到後半段,已經流暢自然,不再結結巴巴,氣勢也變強大了。

「大嫂和阿花才剛回來,還要操持大哥之事。還請母親先放下成見,讓她們去歇一歇。」

在這個家庭中,男權的觀念極重,張李氏早早沒了丈夫,大兒子又剛離開,家裡唯一的男丁就成了她唯一的依靠。小兒子說的話,比兒媳婦的上千句解釋都來得有效。

即便如此,她還是憤憤不平地念叨:「我兒,你也太寵媳婦了,女人不能這樣慣,仔細過幾日爬到你頭上。」

說話間,她瞥見了袁香兒的目光。

袁香兒已在客座入座,身邊坐著胡青和虺螣,三位容貌各具特色的姝麗女子並排坐在一起,毫不掩飾地露出鄙夷的目光,看著這一齣鬧劇。

「看吧,我都說了,人類就是這樣。」

「嘻嘻,真是奇怪,大花怎麼不給她一個耳刮子?嫌手疼嗎?」

細聲細氣的調侃聲,看似密語,其實恰巧說得讓人能聽見一些。

張李氏突然打了個寒顫,雖說她沒有親眼看見,卻也聽到了兒子和女兒的述說。約莫知道袁香兒身邊的這幾位,都是些什麼樣的存在。

別看張李氏在家中一眾小輩面前作威作福,大呼小叫慣了。但面對外人,特別是她不敢招惹的詭異存在時,她是非常膽怯的。

想到小兒媳婦有這樣的朋友,心裡不由打了個哆嗦,肚子裡那些臭糞爛水,倒是不敢往外倒了。她勉強交代一句後,哭哭啼啼地在女兒的攙扶下,退向後院哭她的長子去了。

大花的注意力其實根本不在婆婆身上,而是悄悄地打量著南河、渡朔、胡青等人。

特別是南河。

哎呀,這位就是阿香的心上人啊,難怪她看不上鐵牛。

此刻的南河端坐在座位上,窄腰寬肩,身高腿長,俊逸無雙,氣勢不凡。

但大花總能想起,昨日袁香兒抱在腿上的那隻小奶狗,那副被翻來翻去、任憑撫摸的樣子。一想到那個畫面,她幾乎忍俊不禁到需要舉起袖子遮住臉,才勉強不至失禮。

| FindBook |

有 3 項符合

妖王的報恩(卷五)永恆(完)首刷限定版,贈:「南河之印」符咒書籤的圖書 |

|

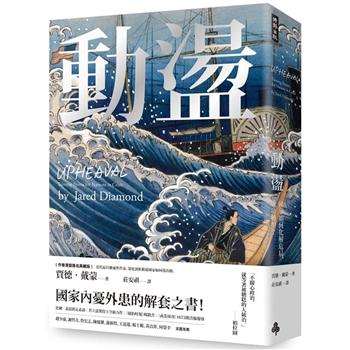

妖王的報恩(卷五)永恆(完)首刷限定版:贈「南河之印」符咒書籤【金石堂、博客來熱銷】 作者:龔心文 出版社:英屬維京群島商高寶國際有限公司 出版日期:2023-12-13 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 269 |

華文奇幻/科幻小說 |

$ 299 |

中文書 |

$ 299 |

大眾文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:妖王的報恩(卷五)永恆(完)首刷限定版,贈:「南河之印」符咒書籤

縱使妳將經歷無數輪迴,我仍會義無反顧地重新愛上妳。

★溫柔術士 袁香兒 X 天狼後裔 南河,編織人類與妖魔的感人奇遇!

★悲歡離合,生死未卜,賺人熱淚的跨種族羈絆即將迎來終點——

★南河對袁香兒許下承諾,即便她轉世投胎,也會再次奔向她的懷抱。

★首刷限量附贈「南河之印」符咒書籤!(18*6 cm)

袁香兒一行在旅途中,得知杳無音信的師傅余瑤受困於南溟,

那裡的海水變幻莫測,強大海妖穿行其中,

是個從未有人類能涉及的恐怖地帶。

但一心拯救師傅的袁香兒,仍毅然決然地踏上凶險之路,

只為解開師傅當年不告而別的謎團……

第一咒〈丹邏〉

壽元已盡的素白遲遲沒有投胎轉世,只因他察覺到自己生前的老友丹邏正處於危險之中,他再三託夢給袁香兒,祈求她拯救丹邏。沒想到等袁香兒找到丹邏時,卻看見它已倒在血泊中……

第二咒〈程黃〉

痴迷圈養使徒的清一教修士清源,長期以囚禁的方式控制人面獅身的妖魔——程黃,卻又想和它拉近距離。直到遇見袁香兒,他才逐漸改變一貫的做法,認真看待這世間的魑魅魍魎。

第三咒〈余瑤〉

袁香兒從踏出家門的那一刻,便不停打聽師傅余瑤的消息。她從大小妖魔們的隻言片語中得知一二,拼湊出她最終的目的地——南溟。重燃希望的袁香兒以為師傅近在咫尺,不料迎接她的,卻是萬丈深淵——

作者簡介:

龔心文

晉江文學城簽約作者,熱衷於一切奇思怪想的故事,認為一切玄妙皆源于現世。作品情節光怪陸離,語言詼諧幽默,深受廣大讀者喜愛。

已著:《送君入羅帷》、《魔種降臨》、《窗外的蜥蜴先生》、《放開那個反派讓我來》。

新浪微博:@ 晉江龔心文

章節試閱

第一章 惦記

黑暗中,一條熒熒發光的魚線蜿蜒伸向遠方。

袁香兒拉著大花順著這條細線的指引,一路向前狂奔,終於看見出口的亮光,追在她們身後的那些妖魔們遲疑地停下腳步。

大花回首看去,一個個蝦頭魚身、枝節甲殼的奇形魔物,在幽暗中望著她們,看得大花頭皮一陣發麻。

二人從出口鑽出,累得直喘氣。外面的世界不再昏暗無光,風和日暖,陽光璀璨。

此刻的她們在一片亂石上,眼前是奔流不息的滔滔江水,不再有布幕似的星空和水鏡般詭異的江面。

這裡是真實的世界,總算不是畫卷中的異度空間,讓袁香兒略鬆了一口氣。

「剛剛追著我...

黑暗中,一條熒熒發光的魚線蜿蜒伸向遠方。

袁香兒拉著大花順著這條細線的指引,一路向前狂奔,終於看見出口的亮光,追在她們身後的那些妖魔們遲疑地停下腳步。

大花回首看去,一個個蝦頭魚身、枝節甲殼的奇形魔物,在幽暗中望著她們,看得大花頭皮一陣發麻。

二人從出口鑽出,累得直喘氣。外面的世界不再昏暗無光,風和日暖,陽光璀璨。

此刻的她們在一片亂石上,眼前是奔流不息的滔滔江水,不再有布幕似的星空和水鏡般詭異的江面。

這裡是真實的世界,總算不是畫卷中的異度空間,讓袁香兒略鬆了一口氣。

「剛剛追著我...

顯示全部內容

目錄

第一咒〈丹邏〉

第一章 惦記

第二章 轉世

第三章 求救

第二咒〈程黃〉

第四章 訣別

第五章 復仇

第六章 轉念

第三咒〈余瑤〉

第七章 堅定

第八章 再會

第九章 團圓

第一章 惦記

第二章 轉世

第三章 求救

第二咒〈程黃〉

第四章 訣別

第五章 復仇

第六章 轉念

第三咒〈余瑤〉

第七章 堅定

第八章 再會

第九章 團圓

|