橫跨經濟與政治的社會科學開拓者

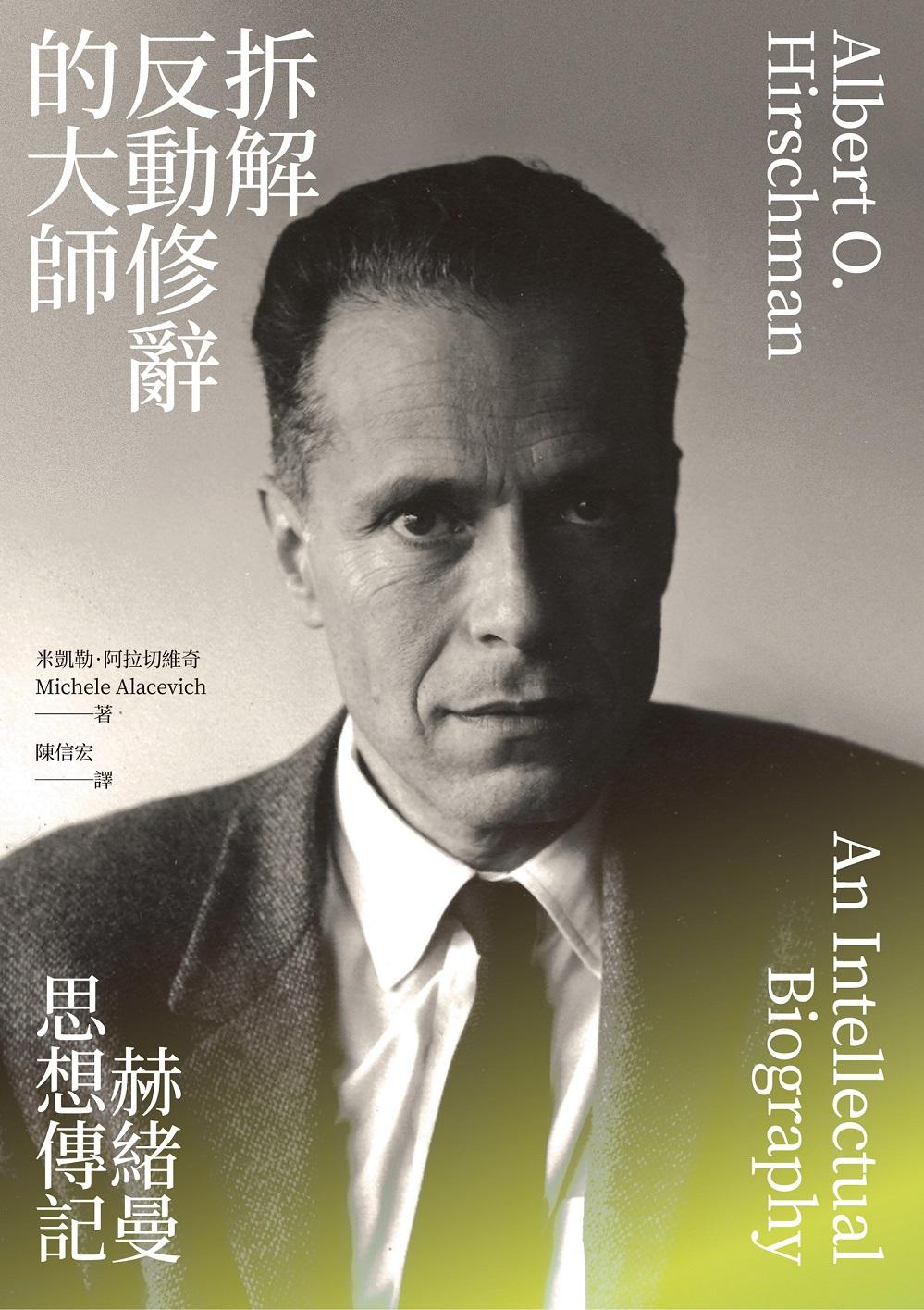

赫緒曼在臺灣以經典著作《反動的修辭》為人所知,然而他的成就遠在此之上,他的人生也特別複雜而精采,曾為躲避納粹統治而離開德國,又為了對抗法西斯而參與西班牙內戰,在法國進行地下任務幫助其他猶太人離開歐洲,最後在納粹追捕之下逃往美國。

赫緒曼的研究生涯從經濟學開始,是國際政治經濟學的先驅,對於發展經濟學更有重大的貢獻。他後續對社會變革的研究、對資本主義歷史的關注,以及對民主制度運作的洞見,橫跨了社會科學的多個領域。除了學術上的貢獻之外,他也參與戰後歐洲的重建與拉丁美洲的經濟建設。他的研究觸角繁多,與一般學者相較並不典型,卻又影響重大,因此相當不容易完整評價。

本書作者阿拉切維奇是波隆納大學的經濟史與經濟思想史教授,他將赫緒曼的思想軌跡放回時代的脈絡,也讓我們瞭解赫緒曼的成果對當今世界的影響。本書榮獲義大利經濟思想史學會二○二三年最佳書籍獎。