第一章 自由領域(節錄)

首先,想想當代藝術家如何運用人體:將頭髮梳成漢字的圖形,或編成地毯,抑或拔下自己的毛髮,插入代表父親屍體的縮小蠟像中;製造傷口讓鮮血滴落到畫布上,或繪製成半身自畫像;射精在畫布或十字架上以留下痕跡;以整容手術作為表演藝術;培養皿中生長的人耳;煮熟並(顯然)吃掉嬰兒的屍體。當代藝術似乎是一個自由的領域,不具備日常生活中的平凡與功能性,也無視規範、慣例和行政程序。在這個領域中,除了安靜的沉思和智力遊戲之外,還奇怪地結合了嘉年華的新奇、野蠻悖德和對信仰體系的冒犯。對當代藝術的討論,從專業期刊到小報專欄,從恭敬的解讀、複雜的哲學轉移、奉承的宣傳,到譴責嘲笑和不屑一顧。藝術歷來習於打破規則,且向來不乏人讚賞和譴責,然而這樣讓人熟悉的情境,掩蓋了近來的重大變化。

這種變化有些來自藝術內在的問題,而有些則是反應更廣泛的經濟和政治轉型。乍看之下,似乎沒有別的體系比全球新自由主義經濟更能體現藝術的差異化,新自由主義經濟建立在理想的基礎上,甚至是自由貿易的實現上。經濟嚴格、工具式地按照鐵律運作,這些鐵律是由大型跨國經濟機構不平等地強加給各國。新自由主義經濟建立了財富和權力的等級制度,將有時間表和規範的工作人生強加給世上絕大多數人,同時讓大眾透過電影和電玩的世界得到安慰;這些電影和電玩是透過冒險和統整的敘事產生意義(當中的英雄正是藉由打破規則以獲得自由的人生),而「實境」節目則以社交互動和體育活動交織展開故事,再配上令人心有戚戚的反抗或愛情配樂。強納森.里奇曼(Jonathan Richman)看似甜美的歌曲《政府中心》(Government Center)就是觸動了這條神經,用搖滾歌曲幫助秘書們在執行每日重複的任務時,感覺好一些。

歌曲以打字機的鈴聲作結尾。現在的技術和當時已經不同,但這首曲子依然告訴聽眾流行歌曲(主要)的目的何在。

藝術似乎超出了這個由要求實用性、官僚生活及其帶來的大眾文化所構成的領域。之所以可行是因為藝術的特殊經濟性質,以製造獨特或稀有的人工產品為基礎,並且摒棄機械複製。當藝術家的作品是可複製的媒材時,他們的經紀公司則會控制流通的副本數量,包括限量的書籍、照片和DVD。即使是純粹的數位作品,也可能會受到實體播放系統的限制,並受限於法律合約。這個曾經很小的世界,從內部看似乎是自治的,由少數人(重要的收藏家、藝術經紀公司、評論家和策展人)的行為支配的微經濟,在大眾文化市場中創造了藝術的自由。顯而易見,比爾.維奧拉(Bill Viola)的影片不會針對中西部的目標觀眾測試播出,製作人也不會強迫像奧維達(Owada)這樣的藝術樂團,確保他們的音樂在商店裡播放時不會有失體統,或以吸引十一歲女孩為其核心市場。因此,這個文化領域不受低俗的商業壓力影響,以打破常規和禁忌為標準,自由發揮素材和符碼。

藝術的自由不只是種理想。儘管成功的機會微乎其微,但許多人都想成為藝術家,那是因為這種工作有望擺脫狹隘的專業限制,讓藝術家就像電影中的英雄一樣,能為工作和生活賦予意義。同樣地,對藝術的觀眾來說,也有能欣賞無目的的思想表現、形式和素材的相應自由,不是盲目地試圖猜測藝術家的意圖,而是藉由作品引發與觀者自身經歷相關的想法和感覺。有錢人透過購買和贊助,付錢讓自己參與到這個自由領域中,他們購買的是真正有價值的東西;而國家則確保廣大的民眾至少有機會感受到藝術作品散發出的自由氣息。

然而,自由貿易和自由藝術是否像看似的那樣對立則有待商榷。藝術的經濟緊密地反映了金融資本的經濟。唐納德.薩松(Donald Sassoon)探究了十九和二十世紀的小說、歌劇和電影的進出口模式,在文化上占主導地位的國家有豐富的本國產品,可以滿足國內市場的需求,因此進口少,出口多。十九世紀時,法國和英國是最重要的文學強國。而自二戰結束以來,美國一直是迄今為止最主要的文化大國,向全球出口其產品,卻很少進口。正如薩松指出的,這並不代表每個人都在消費美國文化,而是跨越國界流通的大多數文化都來自美國。

薩松以沒有大眾市場這個合理的理由,將藝術排除在他的論述之外。在一個完全國際化的體系中,很難從貿易數字中了解文化主導地位的跡象,因為有可能是一位墨西哥(Mexico)收藏家透過英國的藝術經紀公司,購買了住在美國的中國藝術家的作品。然而,我們可以了解每個國家的貿易量,若是藝術市場內國際貿易的比例相當高,則確實表明了有全球霸權存在,這與金融權力的分配有明顯的相似之處。

隨著這種權力在國家之間轉移,藝術市場也在轉移。這本書在二○○六年首次出版時,美國佔據主導地位,佔全球藝術品將近一半的銷售額;歐洲則占了其餘的大部分,其中英國占了歐洲的大約一半。在此以後,市場卻迅速且風雲詭譎地變化:首先,當代藝術市場成長迅速,每年大約成長一成,因此儘管有出現一些劇烈的波動,但現在的規模卻擴大了十倍。其次,有時候中國與美國會競爭最大市場份額(至少根據拍賣數字是如此,但對此數字我們應抱持懷疑態度,在後文中會說明)。第三,在亞塞拜然(Azerbaijan)、巴西(Brazil)、印度(India)和中東國家等地,出現了許多過去沒有的當代藝術市場。

將藝術與經濟相提並論,不只是將藝術視為無目的、自由展現的領域,也是將藝術視為一個小型的投機市場,藝術品可作為達成各種目的的工具,包括投資、貸款擔保、避稅和洗錢。為了將這種粗俗的經濟考慮從觀眾的頭腦中消除,當代藝術必須不斷表示藝術的自由和與眾不同,將其與那些大規模生產、吸引大眾因而變得庸俗的產品區分開來。當代藝術可以將晦澀甚至無聊作為一種美德,使這些成為自身的慣例。與大多數流行歌曲、電影和電視中推銷的現成的英雄主義、情感、甜蜜的幻想和幸福的結局正相反,當代藝術欠缺傷懷。當代藝術挖掘人類心靈的黑暗面,往往指出其中最糟糕之處,且似乎不提供任何慰藉。然而,很自然地,所有這一切最終都會得到些許安慰,因為從藝術表現出的負面浮現了另一個訊息:可以由資本主義的工具系統來維持這樣自由且批判的領域。

就未受污染的、理想的文化自由來說,最危險的是:自由貿易和自由藝術可能不是對立的,而分別是主導體系及其補充體系。補充體系可能看起來無關緊要,但(在雅克.德希達〔Jacques Derrida〕知名的分析中表示)這補充體系依然像是一本書的後記或一篇文章的註解一樣,在完成的整體中佔有一角,並共有整體的基本特徵。不可否認自由藝術與自由貿易有著緊密的關係,且補充體系的小小作為對於主導體系的運作十分重要。因此,當代藝術在追求新奇和挑釁的過程中,不斷地將一些記號洗牌和組合(舉一些著名的例子:油漆和大象糞便、船和現代主義雕塑、染料和狗、教皇和流星),密切反映出廣告中引人注目元素的組合,彼此不斷地互相餵養。近年來,這種關係變得更加明顯。具品牌力的知名藝術家,透過製作壯觀且易於理解的作品博取注意,意圖抓住公眾的心思和億萬富翁的錢包,許多作品的目的是在擁擠的藝術展會場上製造最大聲量。社群媒體的壓力落在所有人身上,隨著可供人曬照片的藝術脫穎而出,藝術失去了良性的不透明度,並讓資本的光芒穿透它變薄的表面。

就像大眾文化中的產品組合一樣,形式和符號可以混合搭配,彷彿每一個文化元素都是一種可交換的記號,就像一美元一樣可以拿來交易。自由藝術的大膽創新、不斷打破常規,只是在蒼白地體現資本的確定性越來越稀薄,也因此無法抵抗資金、數據、產品以及最終數百萬移民的身體,在全球不受限制地流動。正如馬克思在一個半世紀前,針對引人注目的當代力量說過的一段話:

資產階級透過迅速改進所有生產工具與極其便利的交通方式,把所有、包含最野蠻的民族,都拉進了文明。商品價格低廉,是資產階級用來摧毀長城的重砲,迫使野蠻人放下對外國人的強烈仇視,也迫使所有民族都採用資產階級生產方式,否則就會面臨滅絕,迫使他們引入所謂的文明。用一句話說,資產階級按照自己的形象,創造了一個世界。

被摧毀的不只是民族間的障礙,製造業和文化不斷創新,化解了舊的結構、身分、傳統和依附,套句馬克思的名言:「一切堅固的東西都煙消雲散了……。」

爾後我們會看到,有很多藝術家批判性地審視當代藝術與資本的親密性。自二○○八年金融危機以來,掠奪行為仍在繼續,這種親密性已成為許多藝術家作品明確的焦點。對這個新景象中的許多人來說,過去對藝術自主性的辯解現在大多已不再合理,但這些人仍然異口同聲、頑固地堅持闡述道:這件藝術作品、這位藝術家,甚至這整個藝術場景,超越了理性的理解,讓觀者陷入一種令人焦慮的不確定狀態,在這種狀態中所有正常的範疇都已消失,打開了一扇通向無限、令人暈眩的窗戶,透過理性將一些創傷開口縫合,或者通往虛無。根據這種標準觀點,藝術作品只是偶然地被創作、購買和展示的產品,主要是思想和情感的飄渺載體,是時而嚴厲時而溫和、監督自我實現完成的監工。

皮耶.布赫迪厄(Pierre Bourdieu)的《藝術的法則》(The Rules of Art)一書,對十九世紀下半葉的法國文學有獨到的分析,作者追溯了形成自主藝術的社會條件,使藝術不受宗教、私人贊助者和國家的需求影響。他注意到這種在當時誕生的信念——藝術是難以解釋的──一直延續到現在:

我只想問,為什麼那麼多評論家、作家、哲學家會如此得意地宣稱,一件藝術作品的體驗是無法言喻的,它從定義上擺脫了所有理性的理解;為什麼他們如此急切地承認知識的失敗?他們無法抑制地貶低理性理解的需要是從何而來,如此狂躁地肯定藝術作品不可分析,或者用一個更合適的詞形容:是超凡脫俗的。

今日的藝術應該已經進入一個不同的時代,與福樓拜(Gustave Flaubert)和庫爾貝(Gustave Courbet)的作品中呈現出的第一波前衛行動、更加獻身於「為藝術而藝術」的時代,已不可同日而語。因此,繼續堅持藝術不可知論更顯的奇怪,因為當今藝術顯然伴隨有許多明晰的、作為工具的藝術實踐。我們無法知道我們無法知道的事,因此這種藝術領域不可參透的說法,簡直是赤裸裸的政治宣傳。藝術的用途,以及使用它的人的身分,往往一點也不神秘。自從東歐共產主義垮台及資本主義成為真正的全球體系以來──更進一步說,自二○○八年金融海嘯以來——藝術的用途變得更加廣泛、透明和金融化。

| FindBook |

有 5 項符合

【牛津通識課20】當代藝術:自由意志的箝制與對抗的圖書 |

|

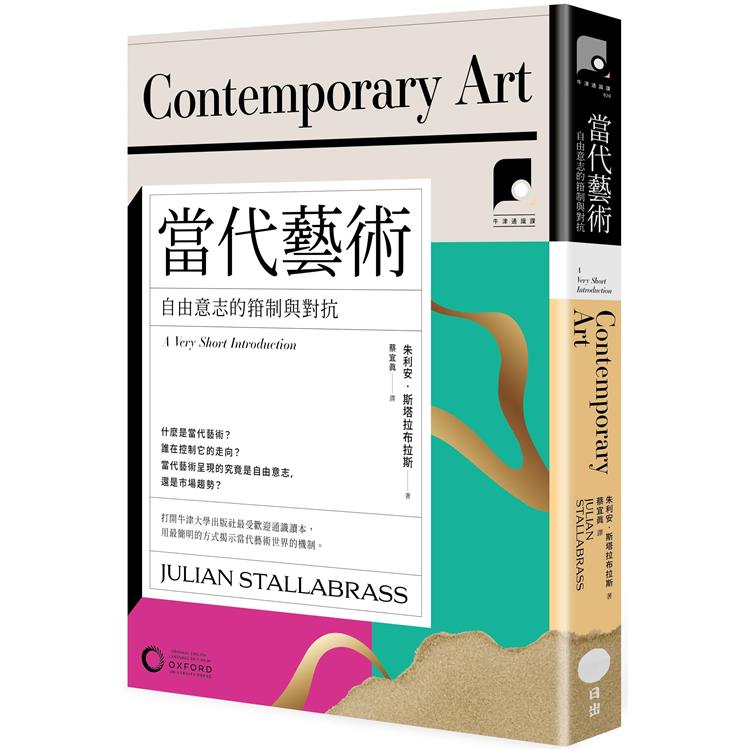

牛津通識課20當代藝術:自由意志的箝制與對抗【金石堂、博客來熱銷】 作者:朱利安.斯塔拉布拉斯 出版社:日出出版 出版日期:2024-02-01 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 356 |

藝術總論 |

$ 356 |

藝術總論 |

$ 356 |

新書推薦79折起 |

$ 396 |

中文書 |

$ 405 |

藝術設計 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:【牛津通識課20】當代藝術:自由意志的箝制與對抗

誰在控制它的走向?

當代藝術呈現的究竟是自由意志,

還是市場趨勢?

打開牛津大學出版社最受歡迎通識讀本,

用最簡明的方式揭示當代藝術世界的機制。

當代藝術通常被視為自由領域,

藝術家在其中打破禁忌與挑戰主流,

一次次帶給大眾各種衝擊與反思,

或是根本沒有任何目的地創作作品。

然而,隨著藝術市場迅速成長,

以及美國日益增長的政治和文化主導地位,

這個「自由領域」產生了什麼變化?

創造、啟蒙、批判等藝術特徵,

以及與消費主義和大眾文化的關係又發生了哪些轉變?

其他強國,如中國與俄國的崛起,又對藝術世界產生怎樣的衝擊?

當代藝術是否已成為商業和政府的奴隸、迷惑大眾的工具?

本書跳脫一般美學與哲學層面的討論,

從政治、經濟與文化等多個角度,

深入剖析當代藝術的各種現象與活動,

包括美術館商業化、藝術雙年展、裝置藝術的崛起、藝術商品化與金融化、企業商藏與贊助等等,

闡述當代藝術的概念、歷史發展與多樣性,

以及它與全球化、政治、商業、社群媒體之間的交互影響。

本書尤其關注藝術與資本的親密,

國家和企業對藝術的使用,

如何干擾藝術自主性,

使得本應多樣與不可預測的當代藝術,

實際上存在著令人沮喪的統一性,

以及藝術家在這種環境下所面臨的各種挑戰與應對。

【你是知識控嗎?關於牛津通識課】

用最簡明直白的方式,了解現代人最需要知道的大問題。

牛津通識課(Very Short Introductions,簡稱VSI)是英國牛津大學出版社(Oxford University Press)的系列叢書,秉持「為所有讀者提供一個可讀性強且包羅萬千的工具書圖書館」的信念,於1995年首次推出,多年來已出版近700本讀物,內容涉及歷史、神學、藝術、哲學、文學、醫學、自然科學、政治等數十多種領域。每一本書對應一個主題,由該領域公認的專家撰寫,篇幅簡潔精煉,並提供進一步深度閱讀的建議,確保讀者讀完後能建立該主題的專業級知識框架。

作者簡介:

朱利安.斯塔拉布拉斯

Julian Stallabrass

倫敦大學科陶德藝術學院(the Courtauld Institute of Art in London)藝術史講師,著有多本當代藝術、攝影和二十世紀英國藝術史相關著作。

譯者簡介:

蔡宜真

成功大學建築學士,德國布蘭登堡邦科技大學世界遺產研究碩士。

譯作涵蓋設計及文學、人文類,譯著包括:《樂高神話》、《芬蘭國寶設計全集》、《雌性生活》、《頭號要犯》、《間諜身後》、《人道經濟》等書。

章節試閱

第一章 自由領域(節錄)

首先,想想當代藝術家如何運用人體:將頭髮梳成漢字的圖形,或編成地毯,抑或拔下自己的毛髮,插入代表父親屍體的縮小蠟像中;製造傷口讓鮮血滴落到畫布上,或繪製成半身自畫像;射精在畫布或十字架上以留下痕跡;以整容手術作為表演藝術;培養皿中生長的人耳;煮熟並(顯然)吃掉嬰兒的屍體。當代藝術似乎是一個自由的領域,不具備日常生活中的平凡與功能性,也無視規範、慣例和行政程序。在這個領域中,除了安靜的沉思和智力遊戲之外,還奇怪地結合了嘉年華的新奇、野蠻悖德和對信仰體系的冒犯。對當代藝術的討...

首先,想想當代藝術家如何運用人體:將頭髮梳成漢字的圖形,或編成地毯,抑或拔下自己的毛髮,插入代表父親屍體的縮小蠟像中;製造傷口讓鮮血滴落到畫布上,或繪製成半身自畫像;射精在畫布或十字架上以留下痕跡;以整容手術作為表演藝術;培養皿中生長的人耳;煮熟並(顯然)吃掉嬰兒的屍體。當代藝術似乎是一個自由的領域,不具備日常生活中的平凡與功能性,也無視規範、慣例和行政程序。在這個領域中,除了安靜的沉思和智力遊戲之外,還奇怪地結合了嘉年華的新奇、野蠻悖德和對信仰體系的冒犯。對當代藝術的討...

顯示全部內容

目錄

第一章 自由領域?

第二章 世界新秩序

第三章 消費文化

第四章 藝術的用途與價格

第五章 歷史終端的終端

第六章 斷裂

致謝

參考資料

第二章 世界新秩序

第三章 消費文化

第四章 藝術的用途與價格

第五章 歷史終端的終端

第六章 斷裂

致謝

參考資料

|