我用戀想與愛幻,

塞滿你的一生。

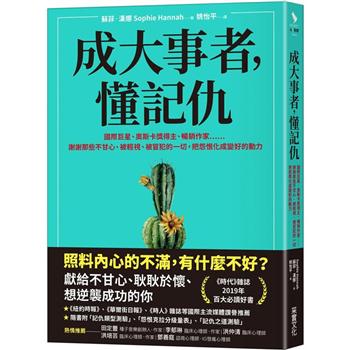

★隨書製造浪漫 視覺藝術家——詹雨樹設計之「正大浪漫」長3K海報

★「黑狼那卡西」奇才譯者——黃大旺絕美轉譯!

★室生犀星、伊藤野枝、芥川龍之介、谷崎潤一郎、與謝野晶子、江戶川亂步、佐藤春夫、橫光利一,始於不同面向之愛的大正年代文豪文選,所有的渴盼、狂囂、幽微、癖念、乖張、悖德、純粹……執著於感受之上,皆為浪漫。

平庸的幸福才是不能原諒之惡!

「犀星、野枝、龍之介、潤一郎、晶子、亂步、春夫、利一啊……

沒有浪漫,我們什麼都不是了呢。」

思想解放與新潮流紛呈的大正年代,

文豪筆下,願為浪漫送命的眾角色皆熠熠生輝!

「黑狼那卡西」——黃大旺絕美轉譯

大正的浪漫∣一九一二年至一九二六年的「大正」,屬於日本一場短時燦爛的花火,然而浪漫意念卻永恆持續。受十九世紀歐陸的浪漫主義所影響,大正時代各種思潮與理念齊放,無論西化的生活、女性意識的探掘,文學藝術是最能直接反映自我的項目。本書編選的「浪漫」,是文豪們筆下的執念,或說瘋狂、對於人事物的癡迷與纏扯;可以是馬戲班的女飛人(室生犀星)、車班上的傭工女孩(芥川龍之介)、倉庫的女人偶(江戶川亂步),甚或對身體的癖戀(谷崎潤一郎)與自我認同(與謝野晶子)、以及兩性價值的辯正(伊藤野知),而所有浪漫收束在純白潔淨的病日愛情裡(橫光利一)。故事或將充滿不解、低俗、無可理喻,然而、那是真實的「人」的情緒投射。廣義而言:愛與恨是一致的。感悟自身欲望,無需罪惡。

作者簡介:

作者∣室生犀星(西元一八八九至一九六二年)∣詩人、小說家,別號「魚眠洞」。生於日本金澤。二十歲時帶著對文學的濃厚熱情移居東京。其抒情詩《愛的詩集》、《抒情小曲集》引領大正時代詩壇,同時為活躍之小說家。曾獲菊池寬獎、讀賣文學獎、每日出版文化獎等。

作者∣伊藤野枝(西元一八九五至一九二三年)∣女性解放運動推動者、小說家、評論家。生於日本福岡。大正元年,開始參與平塚雷鳥創辦的「青鞜社」,而後成為《青鞜》雜誌的編輯,執筆評論與小說,灌注了超常熱情。情感上與無政府主義者評論家大杉榮發展為多重戀愛關係。生性自由奔放,在愛情和社會運動中盡現異於他人的處世價值。

作者∣芥川龍之介(西元一八九二至一九二七年)∣小說家。生於日本東京。師承夏目漱石,在短短的大正年間,站上日本文壇頂峰。作品呈現大正時代面對傳統走向近代化的挑戰,體現當代知識分子的徬徨與迷惘。一九二六年大正天皇駕崩,隔年芥川於自宅飲藥自盡,享年三十五歲。後世以「芥川龍之介賞」獎勵新進純文學作家。代表作有〈羅生門〉、〈竹林中〉、〈地獄變〉等小說。

作者∣谷崎潤一郎(西元一八八六至一九六五年)∣小說家、評論家。生於日本東京。一九一○年初試啼聲,發表短篇小說〈刺青〉、〈麒麟〉等,備受好評。作品多以女性崇拜、戀物癖、嗜虐等強烈欲念描寫作為基底,將感官美學推展至極致。日本文學界奉其為經典的耽美派大師。曾獲每日出版文化賞、朝日文化賞與每日藝術大賞,並於一九四九年獲頒日本文化勛章。代表作有《春琴抄》、《細雪》等小說,以及《陰翳禮讚》等評論。

作者∣與謝野晶子(西元一八七八至一九四二年)∣詩人、女性解放運動推動者。生於日本大阪。十六歲起開始發表作品,一九○○年加入與謝野鐵幹發起的東京新詩社,參與新詩運動。在新詩運動與社會的新文化啟蒙中,以特殊的女性思維展現文學之姿,反映了對自由的追尋。一九二一年,與謝野夫婦與建築家西村伊作、畫家石井柏亭創立文化學院,提倡男女平等教育,此為日本首次實踐男女共學。晚年寫下諸多短歌,負責《源氏物語》的現代語翻譯,並推動女性解放運動。代表作有《亂髮》、《常夏》等短歌集。

作者∣江戶川亂步(西元一八九四至一九六五年)∣小說家、評論家。生於日本三重。一九二三年於《新青年》發表處女作,展開推理小說創作。創作初期,即通曉推理小說是必須從邏輯上解開謎團的文學,一生創作風格多變,影響後世甚深,成為本格推理派的開創者,被譽為「日本推理之父」。代表作有〈D坂殺人事件〉〈人間椅子〉以及視青少年為目標讀者的《怪人二十面相》等小說。

作者∣佐藤春夫(西元一八九二至一九六四年)∣詩人、小說家、評論家。生於日本和歌山。中學畢業後前往東京,前後師事引領日本浪漫主義思潮的與謝野夫婦和森鷗外、永井荷風等人,一九一七年發表實驗性小說處女作〈西班牙犬之家〉備受文壇矚目,隔年發表〈田園的憂鬱〉令其站上大正文學頂端,之後陸續發表詩歌、評論、童話、翻譯等多種作品。代表作有《殉情詩集》與小說《病薔薇》等。

作者∣橫光利一(西元一八九八至一九四七年)∣小說家。生於日本福島。一九二二年於菊池寬創辦的《文藝春秋》上發表〈蠅〉,以及於《新小說》發表的中篇小說〈太陽〉,奠定文壇地位。其作品以獨特的修辭和絢麗的詞藻,直觀地流露個人內在感性,引發日本文學史上的一次革新。一九二四年,與川端康成等人共同創辦《文藝時代》,推動新感覺派文學,代表作有《上海》、《機械》、《旅愁》等小說。

譯者簡介:

編者∣達瑞∣本名董秉哲,一九七九年生,台北人。真理大學台灣文學系畢業。曾獲聯合報文學新詩、小說獎,時報文學新詩獎。作品曾收錄年度小說選、年度詩選。出版詩集《困難》。

譯者∣黃大旺∣高雄路竹後鄉人,一九七五年出生於台北市。就讀淡江大學日文系四年間,耽溺於日本動漫、藝術電影與實驗音樂。譯著包括太宰治《人間失格》、大竹昭子《日本寫真50年》、飯澤耕太郎《私寫真論》、藤原新也《東京漂流》、平野甲賀《我的手繪字》、溝口彰子《BL進化論》、四方田犬彥《感恩日本書物》、中上健次《日輪之翼》等。

章節試閱

《愛的詩集》(選錄)(詩)——室生犀星

〈永不到來的女子〉

在風寒如秋天的日子

我面對柿子樹蔭下的庭院

仰望清澄似水的天空

眼前是書案

卻又無時無刻不看著庭院

我看著凋謝的牽牛花

又讚美挺拔的芙蓉

覺得它在等著妳

正在歌頌著面帶美麗微笑的妳

等待像鴿子一般的妳

柿子樹影換了位置

天色被晚霞沉浸

我點了燈,又回到桌案

今夜異於以往

是輝煌的月夜時

我清掃庭院使之如璧玉般潔淨

愛惜花卉如璧玉

歌頌像小笛子一般吟唱的蟲兒

我邊走邊想

想著想著又仰望天空

再回頭把院子掃得一塵不染

嗚呼!清掃乾淨

我居住在清淨的孤獨之中

等著永不到來的妳

看似滿懷歡喜

卻又孑然一身

今晚我依然沉浸在渾身的思念中

等待著妳的身影

嗚呼!我將畢生反覆著

向未知的那一刻祝福

向未知的那一刻祈願

祈願一個人的來訪

〈雨之詩〉

雨就像是愛情

不分晝夜地下著

人們憂心忡忡地

看著才剛冒出新芽的菜園

逐漸被雨水淹沒

雨滴一如往常地

孤寂飄降的樣子

也原封不動地映入人心

人們優秀的靈魂

也悲傷地浸泡在雨水中

永永遠遠地被淹沒

永永遠遠地滿懷辛酸看著這場雨

〈婦女的新男性觀〉(雜文)——伊藤野枝

世上似乎並不缺少那種自以為對女人瞭若指掌,對女人品頭論足的男人,但他們的評語大抵有九成九都沒說中,到了本人耳邊聽起來反而滑稽可笑。本人以為男人是一種自以為是的生物。

男人性格寬大,凡事不求甚解。是故在整體上女性似乎不如男姓,但是在部分細節的洞察力上,本人以為男人遠遠比不上女人。

女人在整體上匱乏,取而代之的是細節上的深度。男人在整體上的特徵顯而易見,但不論如何看起來仍然粗笨而淺薄。男人不論做什麼事都自以為是,從枝微末節蠻橫地獨斷獨行。在女人的眼中,男人的所作所為天真無知,到了愚蠢不堪的地步。

膚淺如魔術把戲的男人多如過江之鯽,那樣的男人在面對女人的場合,都會竭盡所能地隱藏本性,披上貓皮故作乖巧。然而,他們的皮毛三兩下就會被揭穿,心底想法也會馬上曝露出來。

然而,在事實上,女人隱藏本性故作乖巧的能力遠遠超於男人。說來殘忍,但為了讓防備男人的城堡更為堅固,女人更加細心使用這種能力,男人也就更難以看穿。也因為如此,女人的罪惡很大,男人也可說是如此地天真無知。

男人全身充滿漏洞與縫隙,女人要如何操作男人的這些弱點都易如反掌。然而在此本人必須說,這也是為卑劣的行為。女人當然也存在著弱點,由於弱點與弱點之間更必須互相調和,在互相掩蓋弱點的同時,利用弱點這件事,應也稱得上是一種罪惡。

從事煙花行業的女性,便是巧妙地利用男人的弱點牟利。那怕不是那些煙花女郎,世間仍然存在著許許多多類似的女性。

會將男人視為可怕嚴厲事物者,多半是那些沒見過世面的少女;而由為人妻母的女性眼中,男人就不再是可怕而嚴厲的存在,只不過是可以親近、容易利用,令人感到萬幸。此觀點的證據,在於面對逐漸逼近的突發狀況,男人會膽怯地臨陣脫逃,女人卻可以在那種場合,貫徹始終地展現出堅強的一面。在突發的場合,站一邊就能出頭,是那些趾高氣昂不可一世的男人少有的氣魄。大部分的男人只會輕易放棄。

女人沒有必須服從男人命令的理由。然而日本的慣例永遠只會妨害女人的獨立自主,對於提供自身生活保障的男人,女人只能處處讓步,對男人表現出一定程度的敬意,讓男人得寸進尺將女人當成自己的奴隸看待,而女人只能在盲從中一廂情願地吞忍那些屈辱,令人費解。

自從女性獨立自主的路線建立以來,這種弊病看似已被消滅,然而女性的自覺,至今還很難說得上獨立自主的程度。

即使有人有意重視婦女問題,世間的一般婦女依然漠不關心。這是因為引發話題的人們,不論男女,看來都並非真正覺醒。即使是吾人的青鞜社,出現讀了文章醒來的自覺者,確實接觸現實問題,並且由衷發出自覺話語的人,可說是放眼皆無。

然而世間幾乎也看不到堪稱具有真正自覺的男人。男人的自覺,說不定比女人更少。不論如何,男人都必須拿出覺醒的成果。如果男人不挺身而出,現在的社會制度很可能讓婦女的自覺淪為口號,並且無疾而終。

現今世界各地進行的婦女覺醒運動,日後又將如何發展並得到實現?——這已是題外話,本文暫先就此擱筆。

〈阿勢登場〉(小說)——江戶川亂步

一

患了肺癆病的格太郎,今天又被老婆丟下不管,只能在家枯等。一開始為人隨和的他,都忍不住火冒三丈,甚至以此為理由要求離婚,但是病情的加劇,讓他只能慢慢放棄這個念頭,畢竟自己來日無多,又有可愛的孩子要顧,實在無法輕率地實行。這件事看在頭腦機靈的第三者,也就是格太郎的弟弟格二郎眼裡,又有了不同的想法。他對哥哥的懦弱恨得牙癢癢,常常用自己的立場罵哥哥。

「為什麼哥哥你會那樣想呢?如果是我就老早離婚了。那種女人又有什麼好同情的?」

然而格太郎對妻子不只同情而已。原來是如果他現在與阿勢離婚,她跟那個沒才華的臭學生一起的同時,生活也會陷入愁雲慘霧,他除了憐憫,還有其他的理由。孩子的將來已經做好打算,就算丟人現眼,自己以後也要靠弟弟養;被阿勢糟蹋至此,仍然有放不下的心結,所以他害怕與阿勢分開,甚至原諒阿勢紅杏出牆。

至於阿勢,則已經對格太郎的想法再了解也不過了。說得誇大一些,兩人之間可說已經形成一種默契。在她與那看不見的男人一起遊玩的時間以外,仍然不忘回來與格太郎親熱。從格太郎角度看來,這些不過是她施捨的小恩小惠,就算只是虛應故事,他也已經心滿意足了。

「不過你想想孩子的將來,事情並不能一概而論的。我可能拖不過這一兩年,如果小孩以後沒了母親,不是很可憐嗎?所以我才打算一直這樣忍氣吞聲下去。反正,阿勢有一天一定會回心轉意的。」

格太郎的回答,常常讓弟弟恨上加恨。

然而格太郎的菩薩心腸,不但沒有讓阿勢回心轉意,外遇的狀況還一天比一天嚴重。她說她父親窮苦而且長期臥病在床,以此為由回家探望,說是三天以內就會回來。他有理由自己查證她是不是真的回家鄉去,但最後還是沒有動作。他的心情很複雜,即使面對自己的質疑,還是會選擇原諒阿勢。

阿勢今天也同樣一大清早就仔細打扮自己,準備出門

「要回家鄉的話,不需要化妝吧?」

格太郎到最後究竟沒把這句抱怨話說出口。這時他對自己的懦弱,卻產生一種說也說不出的快感。

老婆就這樣一走了之,他無事可做,就開始玩起盆栽。他打著赤腳走進院子,滿腳泥巴反而讓他心情比較輕鬆。另外,在盆栽前裝出一副樂在其中的樣子,對別人或是自己而言,都是一件有必要的事情。

到了中午,女傭來叫他吃飯。

「午飯已經準備好了,要晚一點再吃嗎?」

連女傭都用那種敬而遠之的樣子看他,讓格太郎心底很不好受。

「唉呀,都已經這麼晚了呀,那就來吃吧。順便把我兒子也叫來吧。」

他掩飾自己的病弱,故作精神抖擻,愉快地回答女傭。從這時候開始,他習慣以虛張聲勢假裝自己很健康的樣子。

只有那一天,女傭們特別細心準備了比平常更豐盛的飯菜。但是格太郎在這頓飯之前,已經整整一個月的時間,沒有吃過好吃的飯菜了。他的兒子正一也在冰冷的家庭氣氛下,即使在外頭如何調皮搗蛋,這時看起來卻顯得無精打采。

「媽媽去哪裡呢?」

他心裡已經知道答案了,不聞不問又不能放心。

「她回你外公家了喔。」

女傭一回答,他的臉上就出現不像是七歲孩子會有的冷笑表情,輕輕「哼!」了一聲,低頭大口扒飯。雖然是個小孩,卻已經明白如果再問下去,爸爸會阻止他。這又是只屬於他的虛張聲勢。

「爸爸,我可以帶朋友來玩嗎?」

吃完午餐,正一像是要撒嬌一樣地看著他父親的臉。格太郎發現自己總是在努力討好自己純真無邪的孩子,心底更是不由自主地感受到一種對於自己的怨恨,以及想哭的念頭。但是他說出來的回答,卻又不過是一如往常的虛張聲勢。

「好呀,叫他們來,記得守規矩喔。」

得到父親許可,可能又出自他的虛張聲勢,正一一邊大喊:「我好開心呀!我好開心呀!」一邊急奔到屋外,沒多久他就帶了三四個玩伴一起回來。這時格太郎回到吃飯前剔牙的地方,並且聽到小孩房傳來砰咚砰咚的碰撞聲。

二

孩子畢竟是孩子,不可能一直待在小孩房不出來。他們似乎開始玩起鬼抓人之類的遊戲,跑步聲從一間房進入另一間房,中間也傳出女傭制止的吆喝聲,這些聲音都傳進格太郎的房間裡。甚至有一個孩子突然拉開他身後的紙門。

「啊,叔叔在這裡!」

他們看到格太郎的臉,馬上被他病態的樣子嚇跑,尖叫著逃向遠處。最後正一闖進他的房間,一邊說:「這裡可以躲呢。」一邊躲進父親的書桌下。

看到這個場面,格太郎發現自己原來也有可靠的一面,滿心歡喜。他心想今天可以先暫時不修整院子那些花木,想要加入孩子們的遊戲。

「孩子,不要再跑來跑去了,爸爸要說一個好玩的故事給你們聽,去把你朋友叫來。」

「哇!我好開心。」

正一一聽到爸爸要說故事,就馬上從桌下鑽出來跑出房間。

「爸爸很會說故事喔!」

正一志得意滿地向玩伴介紹他的父親,並把他們帶進格太郎的房裡。

「說一則故事吧,最好是鬼故事!」

孩子興高采烈地坐在榻榻米上,眼中閃著好奇的光,有的還用害羞的眼光,怯生生地看著格太郎的臉。他們並不知道格太郎的病,就算知道什麼,也都是孩子之間的事情,所以就像那些來訪的大人一樣,看不出別有企圖的態度。格太郎也就樂得輕鬆。

這時他的精神比以往來得更好,一邊想著孩子們會喜歡的故事,一邊展開故事的序幕:「從前在一個王國裡,有一個很貪心的國王……」他說完了一則故事,孩子們就一直吵著要「再說一個!再說一個!」於是他就照要求又說了兩三則故事。看著孩子們一起迷失在童話故事的世界裡,他也越來越得意。

「好!故事我就說到這裡,接下來我們再來玩躲貓貓吧!叔叔也跟你們一起玩。」

最後他說。

「嗯,躲貓貓!」

孩子們只差沒有說出正合我意四個字,全數贊成他的要求。

「好,接下來我們躲到家裡的每個角落,準備好了嗎?來,剪刀,石頭……」

猜拳的手一伸出來,他馬上就像一個小孩一樣活蹦亂跳。這可能是他身上的疾病帶給他的蠻力,又可能是他對老婆出軌的一種虛張聲勢。不論如何,他的舉動混著一種自暴自棄的感覺,也是不爭事實。

在頭兩三局裡,他刻意露出兇神惡煞的樣子,到處尋找孩子們天真頭腦想得到的藏匿之處。他找累了就變成被鬼抓的一邊,與其他孩子一起奔跑,努力把自己的高瘦身體擠進櫃子裡桌子底。

發瘋似的一問一答「躲好沒?」「還沒好!」,響遍了家裡。

格太郎一個人躲在自己房裡黑暗的壁櫥裡,隱約聽到當鬼的孩子穿梭在各個房間之間,逐一喊著「抓到某某了!」也有孩子大吼一聲「哇!」並從藏匿處竄出來。最後似乎大家都被找到,最後只剩下他一人沒被發現,於是孩子們就聚在一起,把每一間房間都找過一遍。

「叔叔躲到哪裡去了?」

「叔叔!快點出來嘛!」

孩子們七嘴八舌,最後往儲藏間靠近。

「呵呵呵,爸爸一定躲在櫃子裡。」

正一的悄悄話,聽起來就像在拉門外。格太郎發現自己就要被抓,發現自己有點焦慮,便打開壁櫥裡的一口老木箱,鑽進去之後蓋上蓋子,並且摒住自己的呼吸。箱子裡塞著軟綿綿的被子床墊,正好像是睡在火車臥鋪上,窩起來還算舒服。

他蓋上木箱上蓋的同時,聽到櫃門被拉開發出隆隆的聲音:「抓到叔叔了!」

他聽到孩子的叫聲。

「咦?沒有耶。」

「可是剛剛明明聽到聲音的,對不對,某某?」

「那個一定是老鼠吧?」

孩子們天真地交頭接耳一問一答,(在這口密閉的木箱裡,聽起來就像遠處的聲音)但是在這間陰暗的壁櫥裡,又感覺不到任何人影,

「一定是鬼!」

有一個孩子大叫,其他孩子也尖叫一哄而散。遠處的房間似乎又傳來微微的呼喊聲:

「叔叔!快出來吧!」

他們似乎正在打開周圍的壁櫥找尋人影。

三

在充滿刺鼻樟腦味的一片黑暗之中,反而產生一種奇妙的舒適感。格太郎想起他的童年,不禁潸然淚下。這口古老的木箱,是他母親生前的嫁妝之一。他記得小時候時常以這口箱子當船嬉戲的光景。他想著想著,感覺母親溫柔的表情,也在黑暗中浮現出來。

但是當他回過神來,發現外面的孩子們似乎找累了,說話也開始輕聲細語。他仔細一聽,

「好無聊喔。我們去外面玩吧?」

他聽到其中一個孩子這樣說,臉上也似乎露出無趣的表情,

「爸爸——」

這是正一的聲音,聽起來他也跟著跑到外面了。

格太郎聽到兒子的聲音,才總算想要爬出大木箱,衝出去讓那些孩子嚇到動彈不得。他用力往上推,想打開木箱的蓋子,卻發現蓋子緊緊蓋著,一動也不動。一開始他還覺得沒什麼大不了,試著往上頂了幾下,然後他認清了一件可怕的事實──他不小心把自己關進那一口大木箱裡。

大木箱的蓋子上有一個金屬鉸鏈,上面的小孔在蓋上時,正好可以讓下面突出的金屬栓穿進去。剛才他在蓋上木箱的時候,上面的金屬扣片碰巧就蓋上,成為他打開之前的樣子。以前的這種大木箱都會在厚實的木板外圍釘上鐵皮,整個木箱牢靠到令人退避三舍,鉸鏈也一樣堅固耐用,病懨懨的格太郎根本無法打破這口木箱。

他一邊大喊正一的名字,一邊搥打木箱的蓋子。但是孩子們都已經放棄找尋,跑到外面遊玩,沒有任何回答。他又開始用盡全身力氣大喊女傭們的名字,在木箱裡奮力掙扎。但是他運氣實在太差,再努力也是白費工夫,女傭們正在後院的水井邊東家長西家短,或是留在女傭房裡沒聽到,總之沒人回應。

這口大木箱在他房間的壁櫥最內側,所以他在密閉的箱子裡發出的叫聲,能不能讓兩間三間距離外的人聽到,還是個問題。而且女傭們的房間在最遠的廚房旁邊,如果耳朵不機靈,根本不可能聽得到。

格太郎越喊越大聲,卻遲遲沒人來救他,心想自己可能會就此死在木箱裡。他心想自己怎麼幹下這麼蠢的勾當,有一種想大笑的衝動,但現在的狀況根本沒有滑稽的要素。他發現因為生病而對空氣特別敏感的自己,好像開始覺得空氣好像越來越稀薄,不只是因為他蜷曲著身子,他感受到的是呼吸困難,又因為這口大木箱是傳統工藝細心打造的高級品,在蓋住的時候,應該不會有什麼可以透氣的縫隙。

他一想到這裡,剛才已經在激烈拍打中耗盡的體能又回來了,他拚了命地用拳頭搥用腳踢著那面蓋板。如果他的身體健全,花點時間說不定可以把木箱踢開一個縫隙。但是他的心臟很弱,手腳也沒有力氣,既不足以破壞箱子,再加上缺乏空氣讓他越來越難呼吸。他在意識模糊之中,仍然排斥這種令人噴飯的可笑死法。疲勞與恐懼讓他的喉嚨乾得隨著喘息刺痛,當下的心情要如何形容才好呢?

重病在身的格太郎,知道自己遲早都要死,如果是被困在其他比較寬敞的地方,他也不會如此激烈地掙扎。但是困在自家壁櫥的木箱窒息而死,怎麼想都是無比滑稽且不堪的死法,他不想以這種喜劇作為人生收場。他掙扎與思考的過程中,完全沒有女傭前來,如果能來的話,他就會像夢想實現一樣獲救。這番折騰將讓他成為一則笑話,只要想得到的方法,他就不放棄。恐懼與痛苦,也隨著一再挑戰變得越來越大。

他一邊痛苦掙扎,一邊以沙啞的聲音咒罵著無辜的女傭們,甚至是自己的兒子正一。離他幾乎不到二十間距離的他們,這時候表現出的那種沒有惡意的冷漠,就是因為沒有惡意,讓他覺得更為可惡。

在一片黑暗之中,呼吸也越來越困難,他現在已經發不出聲音。他發出了奇怪的喘鳴聲,像陸地上的魚一樣抽搐著。他張大著嘴巴喘息,兩排雪白牙齒像骷髏一樣露出牙齦。這時他明白自己的抵抗已經毫無用處,於是拿出最後一口氣,用兩手指甲在蓋板內側用力地摳抓。他正在作垂死的掙扎,對指甲剝落也已經毫無感覺。然而,這時候任何一絲救贖的希望,對於萬念俱灰的他而言,反而是一種言語難以形容的殘忍折磨。這已經是一種任何死於惡疾的患者,甚至是死刑犯都不曾體會的絕大痛苦。

四

結束在外面偷情的妻子阿勢,回到家的時間大約是下午三點鐘。這時困在木箱裡的格太郎,還是不放棄最後的希望,氣若游絲但固執地掙扎著。

她早上只顧著要早早出門,根本不在意丈夫的死活,回家後卻還是發現樣子有些不妙。看到玄關大門敞開,她心想平時小心翼翼掩蓋的破綻,該不會已經全部露出原形了吧?她的心臟跳到快要迸出來了。

「我回來了!」

她以為會馬上聽到女傭應門,先朝屋內叫了一聲,沒人來開門。進門後看著每一間開著門的房間,裡頭也沒有半個人影,連那個蓬頭垢面的丈夫都不見了,感覺很怪。

「有人在嗎?」

她到了起居室,拉起嗓子又喊了一遍,

「來了來了!」

女傭房裡才傳出慌亂的回答,一個女傭紅著半邊臉跑出來,也不知是否因為偷偷打盹被嚇醒。

「妳一個人在家嗎?」

阿勢忍住自己容易生氣的個性問那女傭。

「那個,阿竹姐正在後院洗衣服。」

「那,我老公呢?」

「少爺應該在房間裡吧?」

「他看起來不在房裡呀?」

「是這樣嗎?」

「怎麼搞的,妳剛剛一定是睡著了吧?這樣很糟糕呢。我兒子呢?」

「剛剛少爺還在家裡玩遊戲,還跟老爺一起玩躲貓貓。」

「真拿我老公沒辦法。」她總算找回自己平常的樣子,「那麼老公他一定還在外面吧。妳去找找看,」

她板著臉命令完女傭之後,走進自己的房間,正好看見穿衣鏡中的自己,便開始脫下自己的外出服。

當她正要解開自己的腰帶,就聽到隔壁丈夫的房裡傳來嘎嘰嘎嘰的詭異摳抓聲。一開始以為是蟲鳴或老鼠在爬,仔細一聽又聽見人的沙啞喘息聲。

她留著身上的腰帶,忍著心底的不快,拉開隔間壁櫥的門。這時她才發現衣櫥的拉門還開著,剛剛聽到的聲音可能從那裡傳出來。

「救命,是我呀!」

口齒不清而似有若無的呻吟,在耳中異樣地清晰迴盪著,不由分說正是丈夫的聲音。

「唉呀,老公你在這個大箱子裡幹什麼?」

她難掩驚訝地跑向那口木箱,一撥起金屬扣片就問:「原來你在玩躲貓貓呀,你真是愛開無聊的玩笑呢……可是你為什麼要躲在這裡呢?」

如果年輕的阿勢天生就是個蛇蠍女,她的本性會比隱瞞自己已婚身分去勾搭別的男人更可怕。不知從哪裡想到的壞念頭,讓她扳開金屬扣片之後,只把上蓋掀開一點點,想了一會,又把蓋子蓋回去緊緊壓住,再把金屬扣片壓回去。這時,箱子裡的格太郎可能還死命掙扎著吧?阿勢的手感覺到蓋板下一股微弱的力氣向上推,她一用力就把蓋子完全蓋上了。到了後來,只要想起自己殘忍地害死自己丈夫的場面,與外面發生的任何事情相比,阿勢最苦惱的記憶,還是她關上木箱蓋子時,丈夫以兩手反推的微弱氣力。對她而言,這種畫面比有人滿身是血垂死掙扎還要可怕上好幾倍。

在那口大木箱不再傳出聲音之後,她隆隆地關上拉門,匆忙跑回自己的房間。她這時的動作沒有像剛剛換衣服的時候那麼大方,已經嚇得臉色發白,跪坐在五斗櫃前,一直拉開闔上櫃子的每一個抽屜,試圖掩蓋隔壁房間發出的聲音。

「我這樣做,應該不會有事吧?」

她緊張到快要發瘋。這種情況下,她已經沒有冷靜思考的餘地,有時候人太執著於一件事,一覺得這件事沒有解決的可能,就會坐立不安。但是她日後回想起來,她當下的舉動,可說是滴水不漏。金屬扣片可以用單手關上,而且格太郎是與孩子們玩躲貓貓的時候,不小心困在那口箱子裡,與孩子與女傭的證詞都完全相符;至於她聽不到木箱裡傳來的呼救聲,也可以說是房子太大才聽不到,別人就不會再追問下去了。而且到了後來女傭們也還不清楚到底發生什麼事。

就算沒有想得這麼遠,阿勢對壞事敏銳的直覺,讓她在構思藉口之前,嘴裡先喃喃自語:「沒事的!沒事的!」

出去找孩子的女傭還沒回來,在後院洗衣服的女傭,一時也不會進屋子裡。這時她心裡只希望,最好趁現在讓丈夫的呻吟聲傳不到外面。但是在壁櫥裡執著的摳抓聲,雖然已經微弱到幾乎聽不到,但依然像是快要變慢的發條一樣不斷作響。她以為是自己想太多,便把耳朵靠在壁櫥的拉門上(她實在是不敢再動手拉開)仔細一聽,猛烈的摳抓聲還是沒有間斷過。不只是指甲的聲音,她彷彿還聽到從那好似乾枯的口舌發出的囈語。這些聲音當然是對阿勢的可怕詛咒。她害怕得差點想打破決心去打開木箱,但回頭一想,打開就會讓她站不住原來的立場。既然已經產生殺意,又為何要去救他呢?

但是困在木箱裡的格太郎,心裡又有什麼感覺呢?那怕是身為加害者的她,心裡都在猶豫要不要衝過去救他,但是在她的想像之中,這件事與當下世間罕見的巨大苦悶相比,只有千分之一,甚至萬分之一的微不足道。在自己丈夫就要放棄希望的當下,即便自己是個奸巧的淫婦,也會伸手去打開那個金屬扣片。如果打開了,格太郎的心中,又將是何種難以形容的喜悅呀!平日就憎恨他的阿勢,即使在外面勾搭兩三個男人,這時候竟然還能行有餘力來救他,他一定感到受之有愧。不論他身上的病再怎麼嚴重,對於體驗過死亡邊緣的人來說,生命在這時候究竟還是寶貴的。但是他在片刻間的喜悅,又將會把他推落到一座用絕望兩字都說不盡的無限地獄。即使沒有人伸出援手,讓他就這樣死去,他身上再有苦痛,也已經絕對不再屬於這個世間,而是更痛苦幾倍、幾十倍,言語無法形容的巨大苦悶,一個藉由淫婦之手附加在其身上的巨大苦悶。

阿勢並不可能想得到那麼沉重的苦悶,但以她思考的範圍而言,要她同情丈夫窒息而死,並且對於自己的兇殘毫無悔意,是辦不到的事情。但是以一個蛇蠍女命中注定的楊花水性,她自己也已經無能為力。她站在不知安靜下來多久的壁櫥外,以思念情夫的身影,作為對犧牲者的悼念。光是想像丈夫的遺產足以讓她一輩子逍遙,想到與愛人從此之後可以不受阻礙地過著悠閒的生活,就已經足以讓她忘記那一丁點對死者的哀悼之情。

她回過神來,以常人無法想像的冷靜理智回到房間外一隅,嘴角竟露出冰冷的苦笑,並且開始解開自己的腰帶。

五

到了當晚八點,阿勢演出精心設計的場面,戲劇性地發現屍體,引起北村家從上到下一陣混亂。親戚、僕役、醫師、警察、聞風而來的各路人馬,擠滿了屋內的大廳。形式上的驗屍不可忽略,搬運工們首先要看大木箱裡原封不動的格太郎屍體。悲傷到谷底的弟弟格二郎與假裝以淚洗面的阿勢,混坐在搬運工之間,從局外人眼中看來,完全分不出哪一人比較可憐。

大木箱被搬到大廳的正中央,一個警官粗魯地掀開木箱的蓋子。五十燭光的電燈泡,照映出格太郎醜陋變形的苦悶身影。平時黑亮的頭髮變得蓬亂豎立,手腳如垂死掙扎一樣地彎曲,眼球突出,張到不能更大的嘴;如果阿勢的心裡沒有住著惡魔,只要看到這具屍體,就算只有一眼,應該也會馬上悔過自首。但是她即使無法直視,別說不會俯首認罪,還噙著淚大大地扯謊。她自己也不明白,為什麼自己可以這麼冷靜,如果殺死一個人靠的是蠻勇,這種情形下就是不可思議的勇氣了。才幾個小時之前,才結束偷情回到家,一踏進玄關,的預感還讓她心神不寧(這時候她的蛇蠍程度,想必已經相當高了),到了這時候已經冷靜得判若兩人。看到眼前的景象,從她一出生就盤踞在她心底的驚世惡魔,終於要露出真面目了。她的本性在往後面對各種危機的時候,讓她能夠以超乎想像的冷靜頭腦,做出毫無差錯的判斷。

驗屍工作順利地結束,遺體由親屬親自從大木箱移到別的地方。這時候才好不容易得到一點空檔的家屬,才開始留意到木箱蓋板內側的眾多刻痕。

哪怕是對事件不知情,沒有目擊格太郎慘死樣貌的人,對於這些刻痕也必定感到相當驚訝。一個瀕死之人心裡可怕的執著,用一種連名畫都比不上的強烈質感,刻劃在這面蓋板上。這些帶血的刻痕,不論是誰看了一眼,都會想掉頭過去,不想再看第二眼。

從雜亂的痕跡線條裡發現驚人秘密的,當然只有阿勢與格二郎兩人而已。當其他人跟著搬走的遺體一起進入另一間廳房,兩人分別站在木箱兩端,仔細看著蓋子內側像陰影一樣的刻痕。唉喲,這些痕跡到底是什麼呢?

陰影中的刻痕,就像狂人下筆一樣強烈,但是在無數的刻痕之間,又有一個大字、一個小字與一個歪斜的字,從這些字的組合與方向解讀,出現了「オセイ (阿勢)」三個片假名。

「是嫂嫂的名字吧。」

格二郎的兩眼轉向阿勢,悄聲問著她。

「對呀。」

唉呀,這麼冷靜的回答從阿勢的口中傳出,是多麼驚人的事實呢?她當然不可能不明白這三個字的意思。垂死的格太郎耗盡最後一口氣,才寫出這三個字作為對阿勢的詛咒,發狂的執念讓他刻完最後一個字「イ」才同時氣絕,想藉此傳達阿勢就是兇手的事實,但不幸的是格太郎最後只能帶著千古遺恨死去。

然而心地善良的格二郎並沒有抱持這麼深的懷疑,也沒有想到「オセイ」這三個字意味著什麼事情,更不會想到這就是指出殺人兇手的證據了。他看了只產生對於阿勢的無謂疑惑,以及可憐的哥哥即使死到臨頭,還對阿勢念念不忘,用苦悶的指尖寫下遺書,為這種殘忍的死法感到哀傷,

「唉,原來他到這時候還這麼擔心我呢。」

說完,她便心想他們已經明白言外之意,覺得她在為自己的偷情懺悔,繼續嘆息,並且隨即拿起手帕蓋住臉(不管是多有名的演員,都不可能這麼快就流出眼淚吧?),開始抽抽噎噎地哭了起來。

六

格太郎的葬禮結束後,阿勢演的這齣大戲,最後以她與情夫分手作結,當然這也只是表面工夫。她接下來又以無與倫比的手法,極力化解格二郎心頭的懷疑,而且達到一定程度的成功。就算只有短暫的時間,格二郎也完全上了那個毒婦的當。

阿勢就這樣分到了超乎預期的遺產,並賣掉過去居住的房子,與兒子正一一起不斷換地方住,靠著逢場作戲,不知不覺地脫離了親戚的掌控。

最有問題的那口大木箱,也被阿勢硬生生帶走,並且悄悄地賣給古物店。不知現在這口大木箱落到誰人之手?蓋板內側的刻痕與怵目驚心的片假名文字,又會如何刺激新主人的好奇心呢?新主人會不會為了這些刮痕暗藏的駭人瘋狂執著而心驚膽戰呢?而「オセイ」這三個奇妙的文字,又帶給他何種想像呢?如果產生想像,會不會聯想成一個不知人間醜惡的清純少女呢?

《愛的詩集》(選錄)(詩)——室生犀星

〈永不到來的女子〉

在風寒如秋天的日子

我面對柿子樹蔭下的庭院

仰望清澄似水的天空

眼前是書案

卻又無時無刻不看著庭院

我看著凋謝的牽牛花

又讚美挺拔的芙蓉

覺得它在等著妳

正在歌頌著面帶美麗微笑的妳

等待像鴿子一般的妳

柿子樹影換了位置

天色被晚霞沉浸

我點了燈,又回到桌案

今夜異於以往

是輝煌的月夜時

我清掃庭院使之如璧玉般潔淨

愛惜花卉如璧玉

歌頌像小笛子一般吟唱的蟲兒

我邊走邊想

想著想著又仰望天空

再回頭把院子掃得一塵不染

嗚呼!清掃乾淨

我居住在清淨的孤獨之中

等著永不...

目錄

《愛的詩集》(選錄)(詩)——室生犀星

〈婦女的新男性觀〉(雜文)——伊藤野枝

〈一篇愛情小說〉(小說)——芥川龍之介

〈蜜柑〉(小說)——芥川龍之介

〈馬戲團〉(小說)——室生犀星

〈青花〉(小說)——谷崎潤一郎

〈刺青〉(小說)——谷崎潤一郎

〈貞操比道德更珍貴〉(雜文)——與謝野晶子

《第一次陣痛》(選錄)(詩)——與謝野晶子

〈非人之戀〉(小說)——江戶川亂步

〈阿勢登場〉(小說)——江戶川亂步

〈出奔〉(小說)——伊藤野枝

《我的一九二二年》(選錄)(詩)——佐藤春夫

〈春天乘著馬車來〉(小說)——橫光利一

(譯後記)——黃大旺

《愛的詩集》(選錄)(詩)——室生犀星

〈婦女的新男性觀〉(雜文)——伊藤野枝

〈一篇愛情小說〉(小說)——芥川龍之介

〈蜜柑〉(小說)——芥川龍之介

〈馬戲團〉(小說)——室生犀星

〈青花〉(小說)——谷崎潤一郎

〈刺青〉(小說)——谷崎潤一郎

〈貞操比道德更珍貴〉(雜文)——與謝野晶子

《第一次陣痛》(選錄)(詩)——與謝野晶子

〈非人之戀〉(小說)——江戶川亂步

〈阿勢登場〉(小說)——江戶川亂步

〈出奔〉(小說)——伊藤野枝

《我的一九二二年》(選錄)(詩)——佐藤春夫

〈春天乘著馬車來〉(小說)——...