前言

談到中美關係,幾乎沒有人不知道“修昔底德陷阱”這一術語。這一歷史隱喻已經成為人們研究中美關係時無法迴避的概念,也是引用最多的框架之一。2023 年 10 月 9 日,中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議院兩黨代表團時指出,中方始終認為,中美共同利益遠遠大於分歧,中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。“修昔底德陷阱”並非必然,寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

“修昔底德陷阱”這一概念最早是由美國軍事作家赫爾曼.沃克(Herman Wouk)在 1980 年所作的一次演講中提出的,主要是針對美蘇冷戰的一種文學“隱喻”和“警示”,當時並未引起較大的重視和反響。後來,哈佛大學教授格雷厄姆.艾利森發展了這一概念,並在世界範圍內產生了廣泛的影響。艾利森是世界知名的政治學家,在美國戰略和國家安全思想領域頗具影響力。他的研究範圍包括核武器、俄羅斯、中國,以及政策制定。艾利森在哈佛大學任教 50 多年,是哈佛肯尼迪政府學院創始院長 1 和貝爾弗科學與國際事務中心(以下簡稱貝爾弗中心)前主任。他還曾在美國政府中擔任多個高級職位,包括里根政府的國防部長特別顧問和克林頓政府的助理國防部長。

2010—2011 年我在哈佛大學肯尼迪政府學院做高級研究員時,第一次見到艾利森(Graham Allison)教授,自那以後,我有幸與他進行了多次深度交流,我們多次在慕尼黑安全會議(MSC,慕安會)上見面,新冠疫情期間我在全球化智庫北京總部邀請他進行綫上對話;2023 年,艾利森再度到訪中國,與我共同參加了中國發展高層論壇、博鰲亞洲論壇並發表演講。

自結識他以來,艾利森教授對一些話題的遠見卓識、歷史視角和清晰的分析一直啟發著我,這些話題隨著地緣政治緊張局勢加劇而受到越來越多的關注,每次我們交流時,我都能學到新東西。2023年慕安會期間,CCG 以“綠洲還是幻影:中美氣候合作關係分析”(Oasis or Mirage: Analyzing China-U.S. Relations on Climate Cooperation)為題舉辦官方邊會,來自中國、美國和歐洲的外交官、政策顧問和資

深研究者與會,致力於從氣候外交和更廣泛的地緣政治角度審視中美雙邊關係,探索預防衝突和促進合作的可能性。艾利森參加邊會並進行了主旨發言。他認為,中國與美國之間需要更多的合作,因為中國的崛起挑戰了美國的霸權地位,中美之間發生競爭是難以避免的,且兩國將會發生歷史上最激烈、規模最大的碰撞,特別是在台灣問題上。然而,和平和競爭是可以同時存在的,現在中美之間的競爭遠多於合作,希望未來中美之間合作能像競爭一樣多。在氣候問題上,中美合作是出於雙方對生存的考慮,但若中美之間發生大規模的戰爭,後果將是災難性的,甚至涉及人類存亡。他呼籲,中美雙方應冷靜下來避免衝突,和平對話、公平競爭,並尋找更多合作機會。

在我寫下這些文字時,學者和政策制定者越來越擔憂中美關係的動態與未來。中美關係可以說是本世紀最重要的雙邊關係,這兩個大國能否和諧相處,不僅關係到本國的人民、經濟與社會,而且對全世界的安全、和平與繁榮也有著重大影響。中國和美國是世界上影響力最大和實力最強的兩個國家,是全球最大的經濟體和碳排放國,各自代表著發展中國家和發達國家。世界需要美國與中國合作來應對全球性挑戰和阻止另一場冷戰。然而,中美能否和平共處仍然是一個問題。

格雷厄姆.艾利森的著作《注定一戰:中美能避免修昔底德陷阱嗎?》(Destined for War: Can America and China Escape ¬ucydides’s Trap?)(以下簡稱《注定一戰》)探討了這個問題,警告我們看似穩定的世界秩序存在分崩離析的危險,即使維護這個秩序符合所有人的利益。這是他對世界的巨大貢獻。不幸的是,自該書出版以來,隨著跨太平洋緊張局勢的加劇,艾利森教授的警告似乎更加具有預見性和重要性。今天,“修昔底德陷阱”這個術語幾乎被每一個國際關係學生和從業者,以及每一個美中關係學生和觀察者所知曉。然而,儘管這個術語經常被引用,但人們仍對其真正的論點和含義存在極大的誤解。

對中國人民和美國人民來說,對地緣政治和重塑我們世界的變化進行冷靜、客觀的分析,並對對方如何看待世界進行細緻入微的了解,從未像現在這樣重要過。在這方面,我想沒有人能比艾利森教授提供更好的指導了。

美國作家馬克.吐溫(Mark Twain)曾經說過:“歷史不會重演,但總有驚人的相似。”這句常常被引用的至理名言與“修昔底德陷阱”蘊含的信息相吻合。一些人錯誤地聲稱,歷史模式已經定型,中美之間必定要有一戰。艾利森並不這麼認為。相反,他想指出,歷史經驗一再表明,當一個崛起國威脅到守成國的主導地位時,就會引發戰爭風險。事實上,“修昔底德陷阱”並不是要宣揚宿命論,而是呼籲我們採取行動,敦促我們採取積極主動的措施來避免歷史上多次發生的悲劇性結果。“修昔底德陷阱”中蘊含的號召激勵著 CCG,以及太平洋兩岸的許多其他組織、學者、智庫代表、政策制定者和商界領袖,為中美和諧相處而努力,我們認識到競爭並不必然意味著衝突,而中美兩國的命運在根本上是深深糾纏在一起的,就像艾利森所說的“不

可分割的連體嬰兒”那樣。

我希望,本書能夠讓更多中國讀者了解艾利森的觀點,在這個面臨氣候變化、大流行病和核武器等跨國威脅的時代,為幫助人們理解中美關係的現實,認識到兩國關係既有競爭又有合作、並不總是零和博弈而貢獻綿薄之力。

好消息是,由於格雷厄姆.艾利森和該領域其他專家的著作,兩國領導人現在都清楚地認識到修昔底德動態及其危險。然而,我們還沒有制訂出一個可行的計劃來擺脫“歷史的窠臼”,這正是我們下一步的工作。艾利森在 2018 年 TED 演講結束時提醒我們,現在需要我們根據歷史發揮想象力和創造力。因為最終只有那些拒絕從歷史中吸取教訓的人才注定要重蹈覆轍。

| FindBook |

有 3 項符合

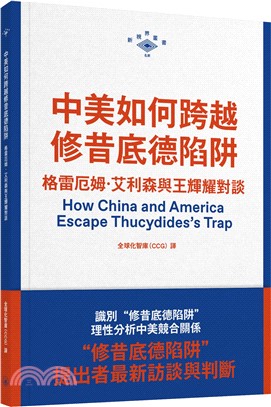

中美如何跨越修昔底德陷阱:格雷厄姆.艾利森與王輝耀對談的圖書 |

|

中美如何跨越修昔底德陷阱:格雷厄姆.艾利森與王輝耀對談 作者:格雷厄姆.艾利森 / 譯者:全球化智庫(CCG) 出版社:香港三聯書店 出版日期:2025-04-25 規格:21cm*15cm (高/寬) / 平裝 / 176頁 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:中美如何跨越修昔底德陷阱:格雷厄姆.艾利森與王輝耀對談

本書為哈佛大學肯尼迪政府學院創始院長、“修昔底德陷阱”提出者格雷厄姆·艾利森與王輝耀博士的最新對話訪談錄,旨在闡述“修昔底德陷阱”的概念以及論述中美在多方面存在的矛盾和競爭。

作者認為“正確地認識和辨別修昔底德陷阱”是為了“避免落入陷阱”。中美兩國應該保持克制、理性的態度,規避戰略誤判,管控競爭,加強對話與交流,才能避免陷入“修昔底德陷阱”,促進兩國邁向競合關係的未來。

作者簡介:

格雷厄姆·艾利森,美國哈佛大學肯尼迪政府學院貝爾弗科學與國際事務中心前主任,哈佛大學肯尼迪政府學院創始院長,美國著名國際政治問題研究專家。曾擔任助理國防部長,並為從里根到奧巴馬的每一位總統的國防部長提供諮詢服務;獲得美國國防部卓越公共服務獎章;著有《注定一戰》《李光耀論中國與世界》《決策的本質:還原古巴導彈危機的真相》《核恐怖主義:可預防的終極災害》等書。

王輝耀,博士,教授,博導,全球化智庫(CCG)創始人兼理事長。國務院原參事,現任商務部中國國際經濟合作學會副會長、中國公共關係協會副會長、中國國際人才專業委員會會長、中國人民外交學會理事、中國太平洋經濟合作全國委員會理事、昆山杜克大學顧問委員會委員、巴黎和平論壇執委。曾任原國家對外經貿部官員,中國歐美同學會副會長、加拿大魁北克駐香港和大中華區首席經濟代表、北京大學兼職教授、哈佛肯尼迪政府學院高級研究員、布魯金斯學會客座研究員等。著有和主編中英文著作逾百部。

作者序

前言

談到中美關係,幾乎沒有人不知道“修昔底德陷阱”這一術語。這一歷史隱喻已經成為人們研究中美關係時無法迴避的概念,也是引用最多的框架之一。2023 年 10 月 9 日,中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議院兩黨代表團時指出,中方始終認為,中美共同利益遠遠大於分歧,中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。“修昔底德陷阱”並非必然,寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

“修昔底德陷阱”這一概念最早是由美國軍事作家赫爾曼.沃克(Herman Wouk)在 1980 年所作的一...

談到中美關係,幾乎沒有人不知道“修昔底德陷阱”這一術語。這一歷史隱喻已經成為人們研究中美關係時無法迴避的概念,也是引用最多的框架之一。2023 年 10 月 9 日,中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議院兩黨代表團時指出,中方始終認為,中美共同利益遠遠大於分歧,中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。“修昔底德陷阱”並非必然,寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

“修昔底德陷阱”這一概念最早是由美國軍事作家赫爾曼.沃克(Herman Wouk)在 1980 年所作的一...

顯示全部內容

目錄

前言 001

引言 006

第一章 再論修昔底德陷阱 025

第二章 結構性變化 035

1. 經濟競爭 044

2. 金融競爭 057

3. 技術競爭 062

4. 軍事競爭 091

5. 外交競爭 096

6. 國際秩序的未來 101

第三章 中美真的“注定要有一戰”嗎? 107

1. 通向戰爭之路 128

第四章 跨越陷阱的方法 137

1. 認識和接受結構性現實 139

2. 應用歷史學的價值 142

3. 重新定義中美關係 145

4. 冷戰中可供借鑒的經驗 154

後記—超越修昔底德陷阱 160

引言 006

第一章 再論修昔底德陷阱 025

第二章 結構性變化 035

1. 經濟競爭 044

2. 金融競爭 057

3. 技術競爭 062

4. 軍事競爭 091

5. 外交競爭 096

6. 國際秩序的未來 101

第三章 中美真的“注定要有一戰”嗎? 107

1. 通向戰爭之路 128

第四章 跨越陷阱的方法 137

1. 認識和接受結構性現實 139

2. 應用歷史學的價值 142

3. 重新定義中美關係 145

4. 冷戰中可供借鑒的經驗 154

後記—超越修昔底德陷阱 160

顯示全部內容

|