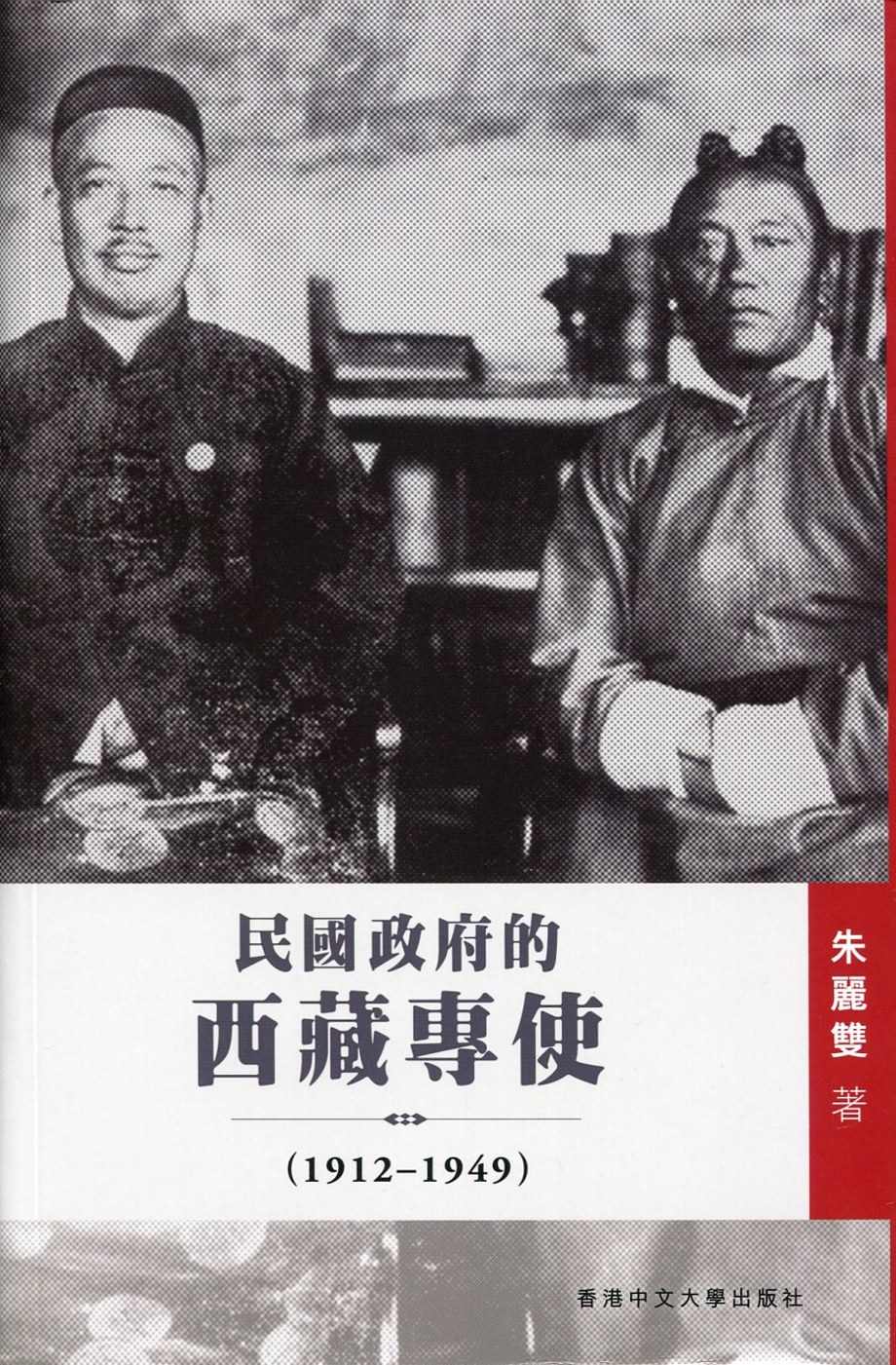

從北京政府到南京政府,民國時期的中央政權不斷試圖派人越過重重地理和人事上的障礙前往西藏,這些遣派人員包括高官大員、普通文吏、商人、特工、僧侶等各界人士。

本書通過翔實的史料考察這些「專使」前往西藏的歷史背景、在西藏的活動及其體察藏族社會的獨特視角。作者指出其赴藏的主要目的是調查西藏社會、增進漢藏情感,以重建中央對西藏的主權。以黃慕松入藏致祭十三世達賴喇嘛和吳忠信辦理十四世達賴喇嘛轉世為例,由於這些專使的努力,民國政府在一定程度上維護了中國對西藏的主權。但是因為西藏專使在聯絡並增進漢藏情感方面的失敗,他們在整體上並未與西藏當局建立起一種較親善的關係,沒能消除清末以來長期形成的漢藏隔閡,民國時期的西藏進一步離心於內地,從而為1949 年後複雜的漢藏關係埋下了伏筆。

名人推薦

「辛亥雲動,民國興,天朝傾,中國由此進入了為時數十載的革命、分裂和內外戰爭時期。期間一個足堪回味的歷史現象是民國政府與西藏之間的微妙關係,可謂墮而不滅、斷而不絕,名為內政,形同外交。朱麗雙博士的新著,以漢、藏、英文的詳實史料為據,以酣暢生動的文筆為引,再現了處於漢藏互動漩渦中心的一個「專使」群體。本書對了解現代西藏問題當有重要的啟迪作用。」──劉曉原(弗吉尼亞大學大衛.迪恩東亞研究講座教授)

「精彩且重要的著作。朱麗雙博士充分掌握中、英、藏文資料,以民國時期中央派往西藏之專使為考察對象,對近代中國的漢藏關係進行廣泛且深入的探究。這是一部任何關注西藏議題以及漢藏關係的人士都不應錯過的好書。」──林孝庭(斯丹福大學胡佛研究所研究員、胡佛檔案館東亞館藏部主任)

| FindBook |

有 4 項符合

民國政府的西藏專使(1912-1949)的圖書 |

|

民國政府的西藏專使(1912-1949) 作者:朱麗雙 出版社:香港中文大學 出版日期:2016-08-05 語言:繁體中文 規格:平裝 / 528頁 / 17 x 23 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:民國政府的西藏專使(1912-1949)

內容簡介

作者介紹

作者簡介

朱麗雙

香港中文大學歷史系博士,2009-2011年為北京大學歷史系暨中國古代史研究中心博士後,現就職於北京大學國際漢學家研修基地。主要研究領域為西藏近代史、古代于闐及其與周邊的文化交流、有關于闐的藏文文獻等。

朱麗雙

香港中文大學歷史系博士,2009-2011年為北京大學歷史系暨中國古代史研究中心博士後,現就職於北京大學國際漢學家研修基地。主要研究領域為西藏近代史、古代于闐及其與周邊的文化交流、有關于闐的藏文文獻等。

目錄

致 謝 ix

前 言 xi

地 圖 xix

第一章 清朝與西藏關係的歷史回顧 1

第一節 清朝前期對西藏統治地位的確立 1

第二節 十九世紀後的新格局 2

第二章 民國初年的西藏局勢 17

第一節 陸軍出藏 17

第二節 川藏道阻 19

第三節 楊芬出使 24

第四節 北京的喇嘛密使 28

第三章 加爾各答的駐藏長官與達賴喇嘛的新舉措 51

第一節 加爾各答的駐藏長官陸興祺 51

第二節 達賴喇嘛的新舉措 57

第三節 九世班禪喇嘛出逃內地 63

第四章 青海道上的密使 83

第一節 北京政府和達賴喇嘛的雙邊互動 83

第二節 1917–1918年的川藏軍事衝突 86

第三節 青海道上的密使 89

第四節 拉薩會商 92

第五章 南京來的「女欽差」 111

第一節 國民政府成立與貢覺仲尼赴藏 111

第二節 川藏萬里路 114

第三節 拜會達賴喇嘛及藏中政要 121

第四節 褒獎與誤解 125

第六章 謝國樑入藏記 141

第一節 尼藏糾紛 141

第二節 往事隔千年 142

第三節 拉薩了如夢 145

第四節 譚雲山其人其事 147

第五節 康藏糾紛 150

第七章 十三世達賴喇嘛圓寂與致祭專使黃慕松 163

第一節 十三世達賴喇嘛圓寂後的西藏政局 163

第二節 黃專使入藏 170

第三節 拉薩談判 173

第四節 誤解與偏執 178

第八章 留藏參議蔣致余與九世班禪喇嘛返藏 199

第一節 縫工事件 199

第二節 黎丹與西藏巡禮團 201

第三節 班禪喇嘛返藏(一) 204

第四節 班禪喇嘛返藏(二) 209

第五節 班禪喇嘛返藏(三) 215

第九章 吳忠信與十四世達賴喇嘛的認證 237

第一節 十三世達賴喇嘛的轉世靈童與國民政府的策略 237

第二節 青海、西藏和國民政府的三角遊戲 243

第三節 水路來的「安班」與十四世達賴喇嘛的坐床大典 254

第四節 成立駐藏辦事處與聯絡藏中政要 261

第五節 現實與表述 265

第十章 孔慶宗與四十年代初期國民政府與西藏關係的波折 289

第一節 熱振攝政讓位 290

第二節 籌築中印公路 295

第三節 印藏驛運和西藏成立外交局 304

第四節 「體制」與「威信」 315

第十一章 沈宗濂出使與熱振事件 337

第一節 駐藏辦事處新處長沈宗濂 337

第二節 「增進情感」的工作 344

第三節 國民大會代表問題 349

第四節 熱振事件 357

第十二章 最後的西藏專使 403

第一節 一個漢人喇嘛的前世今生 403

第二節 最後的駐藏辦事處 414

第十三章 結語 437

附錄一:職官表 457

附錄二:西藏職官、機構名稱術語表 463

縮略語、檔案材料與參考文獻 467

索 引 493

前 言 xi

地 圖 xix

第一章 清朝與西藏關係的歷史回顧 1

第一節 清朝前期對西藏統治地位的確立 1

第二節 十九世紀後的新格局 2

第二章 民國初年的西藏局勢 17

第一節 陸軍出藏 17

第二節 川藏道阻 19

第三節 楊芬出使 24

第四節 北京的喇嘛密使 28

第三章 加爾各答的駐藏長官與達賴喇嘛的新舉措 51

第一節 加爾各答的駐藏長官陸興祺 51

第二節 達賴喇嘛的新舉措 57

第三節 九世班禪喇嘛出逃內地 63

第四章 青海道上的密使 83

第一節 北京政府和達賴喇嘛的雙邊互動 83

第二節 1917–1918年的川藏軍事衝突 86

第三節 青海道上的密使 89

第四節 拉薩會商 92

第五章 南京來的「女欽差」 111

第一節 國民政府成立與貢覺仲尼赴藏 111

第二節 川藏萬里路 114

第三節 拜會達賴喇嘛及藏中政要 121

第四節 褒獎與誤解 125

第六章 謝國樑入藏記 141

第一節 尼藏糾紛 141

第二節 往事隔千年 142

第三節 拉薩了如夢 145

第四節 譚雲山其人其事 147

第五節 康藏糾紛 150

第七章 十三世達賴喇嘛圓寂與致祭專使黃慕松 163

第一節 十三世達賴喇嘛圓寂後的西藏政局 163

第二節 黃專使入藏 170

第三節 拉薩談判 173

第四節 誤解與偏執 178

第八章 留藏參議蔣致余與九世班禪喇嘛返藏 199

第一節 縫工事件 199

第二節 黎丹與西藏巡禮團 201

第三節 班禪喇嘛返藏(一) 204

第四節 班禪喇嘛返藏(二) 209

第五節 班禪喇嘛返藏(三) 215

第九章 吳忠信與十四世達賴喇嘛的認證 237

第一節 十三世達賴喇嘛的轉世靈童與國民政府的策略 237

第二節 青海、西藏和國民政府的三角遊戲 243

第三節 水路來的「安班」與十四世達賴喇嘛的坐床大典 254

第四節 成立駐藏辦事處與聯絡藏中政要 261

第五節 現實與表述 265

第十章 孔慶宗與四十年代初期國民政府與西藏關係的波折 289

第一節 熱振攝政讓位 290

第二節 籌築中印公路 295

第三節 印藏驛運和西藏成立外交局 304

第四節 「體制」與「威信」 315

第十一章 沈宗濂出使與熱振事件 337

第一節 駐藏辦事處新處長沈宗濂 337

第二節 「增進情感」的工作 344

第三節 國民大會代表問題 349

第四節 熱振事件 357

第十二章 最後的西藏專使 403

第一節 一個漢人喇嘛的前世今生 403

第二節 最後的駐藏辦事處 414

第十三章 結語 437

附錄一:職官表 457

附錄二:西藏職官、機構名稱術語表 463

縮略語、檔案材料與參考文獻 467

索 引 493

序

前言

辛亥革命爆發不久,清朝駐藏軍隊發生嘩變,隨後演化為大規模的漢藏軍事衝突。戰爭的結果,清朝駐軍及在藏官員全部被驅逐出境,與此同時,康區各地(川邊)也紛紛響應衛藏的抗擊活動,驅逐清朝官兵,恢復土司制度。很快,那些在清末改土歸流的地區,又被土司掌控,藏政府在各個重要地方設置關卡,嚴格監控內地人入藏,一段時間,作為有清一代內地和西藏交通的主道川藏路幾近行人絕跡。

清朝傾覆,民國肇造。在列強環伺的險惡形勢下,中國面臨著民族復興、在原來的專制制度基礎上創立共和制度的構建國家(statemaking)的任務。為了打破漢藏之間的壁壘,從北京政府到南京政府,不斷試圖派人越過重重地理和人事上的障礙,前往西藏,做聯絡的工作。這裏面有高官大員、普通文吏,有商人、特工、僧侶等等,他們的身分各異,入藏原因亦不盡相同,為了行文上的方便,本書給他們冠了一個集體名詞,叫做民國政府的西藏專使。

民國政府的西藏專使在總數上不好估計,特別在國民政府時期,有很多人從川康或者青海一帶潛入西藏境內,因為西藏雖然設關卡監控內地人入藏,但是,對於到西藏求法學經的僧侶以及從北京、雲南等地到西藏做生意的商人基本上是不限制的,另外,青海、雲南、川康的很多地方生活着藏族,民國政府有時就利用這些人打入西藏,拉薩當局對此也是防不勝防。所以,民國政府的西藏專使在數量上講應該不少,本書主要選取了15位進行敍述。對這些西藏專使進行研究的主要原因,一是他們在近代漢藏關係史上留下非常重要的一頁,但迄今仍未受到應有的關注。二是他們留下了記錄,可能是當時的西藏旅行記,事後的回憶錄,更重要的是他們在政府檔案中留下痕跡,有些人的材料豐富一些,有些人的材料相對零散,只是一些蛛絲馬跡,但我們從中可以大致構建出他們的西藏故事。

又,有些專使前往西藏之時,最初可能並未肩負政府的使命,比如邢肅芝,他第一次入藏是作為一名普通僧人前去求法學經,但是後來他參加國民政府的西藏建設工作,作為國立拉薩小學的校長再次赴藏,因此,本書也將其列為敍述的對象。

在研究材料方面,首先最重要的當然是中、英文檔案,具體說來,有以下幾部分:

第一,北洋政府時期的外交部檔,收藏在台北南港的中央研究院近代史研究所檔案館。這部分資料已經全部製成光碟,使用起來相當方便。與本書最為相關的是「西藏議約案」,共64冊,起1912年,迄1928年。

第二,北洋政府蒙藏事務局、蒙藏院檔,國民政府時期的蒙藏委員會檔以及一部分國民政府檔、行政院檔,收藏在南京的中國第二歷史檔案館,其中有相當部分自上世紀九十年代以來已陸續編成專題檔案資料集出版。

第三,蔣中正總統文物、國民政府時期的大部分國民政府檔、外交部檔,一部分行政院檔、抗戰史料檔,收藏在台北新店的國史館。這部分檔案內容極為豐富,是我們構建二十世紀三十至四十年代國民政府與西藏關係基本框架的主要史料。

第四,國民政府蒙藏委員會駐藏辦事處檔,收藏在台北市青田街蒙藏委員會屬下蒙藏文化中心的圖書室。全部資料共5,200餘件,蒙藏委員會已編印14冊出版。1據執行編輯楊嘉銘先生相告,除少數破損嚴重的檔案,這套集子基本上全部收錄。

第五,倫敦英國圖書館(British Library)收藏的東方暨印度部檔案(Oriental and India Office Collection and Records)和公共檔案館(Public Record Office)所藏的西藏檔,Parshotam Mehra曾據之編輯二卷本The North-eastern Frontier: A Documentary Study of the InternecineRivalry between India, Tibet and China,2此外有縮微膠卷可供檢索。東方暨印度部檔案有A. J. Farrington所編British Intelligence on Chinain Tibet 1903–1950,3對於近代西藏史、英藏關係史和漢藏關係史的研究者來說,這是非常珍貴的材料。公共檔案館收藏的英國外交部檔案中與西藏事務有關的主要有17、228、371和535等各號卷宗,已出部分縮微膠卷,它們與近代中、英、俄西藏交涉關係較為密切。4

本書利用的第二類材料是旅藏人士的藏事著述,其中有些已成書出版,如劉曼卿《康藏軺征》、5邢肅芝《雪域求法記》、6法尊法師《現代西藏》、7吳忠信《西藏紀要》8等;還有一些散見於民國時期的各類報刊雜誌,如《康導月刊》、《康藏前鋒》、《康藏研究》、《蒙藏月刊》、《開發西北》、《新青海》等;另外,自二十世紀八十至九十年代初,西藏社會科學院陸續編輯出版了多種藏、漢文藏學資料,包括《西藏研究叢刊》、《西藏學漢文文獻叢書》、《西藏學漢文文獻彙刻》、《西藏學漢文文獻別輯》,已出版40多種,300餘冊,9其中一部分是民國時期的漢人藏事著述,與本書討論的主題密切相關,如朱少逸著《拉薩見聞記》、10憂患餘生著〈藏亂始末見聞記〉11等。

本書利用的第三類材料是原西藏政府的僧俗官員撰寫的回憶錄,收入《西藏文史資料選輯》(Bod kyi rig gnas lo rgyus / lo rgyus riggnas dpyad gzhi’i rgyu cha bdams bsgrigs),這些資料先是內部發行,後由民族出版社和西藏人民出版社出版,從1982年至今,已出漢文版28輯,藏文版29輯。這些文章為西藏近代史研究者提供了寶貴的第一手史料,使我們得以瞭解藏族當事人對歷史事件的看法。不過應該注意的是,漢藏本並非完全對應,漢譯更有不少失誤之處,甚至有時隨意添加內容,這是利用時要十分留意的。12

就既往研究而言,在中國方面,由於中國的藏學研究自始即與民族存亡、邊疆危機等民族主義情緒緊密相連,因此就二十世紀上半葉的西藏史而言,國人較多關注的是英俄侵略西藏史及中英關於西藏問題之交涉;而對西藏內部的社會政治變遷及錯綜複雜的漢藏關係,則未見綜合全面且學術性較強的論著問世。一些著作概述了民國政府維護西藏主權的種種努力,但無論在史料還是觀點上均乏善可陳。13在英、俄與西藏關係方面,不能否認,國人數十年來的研究失在政治義憤多於學術分析,且多數文章缺少對第一手材料的掌握,所得結論較少說服力。近年來,由於中外學術交流的增多,台灣、大陸所藏相關檔案材料的逐步開放和彙編出版,這方面情況有所改善。14但是總體上講,由於受國家意識形態的主導,研究觀點仍然多偏於保守,較少考慮藏族人在相關事件上的立場。15

就國外的相關研究情況來看,自1959年十四世達賴喇嘛(bsTan’dzin rgya mtsho, 1935–)流亡印度至今,西方對西藏的興趣有增無減,不僅成立了許多藏學研究機構;16同時西藏在近代史上的地位也開始受到一些研究者的青睞。在那些關涉西藏近代史的著作中,一部分作者站在西藏流亡政府的立場,認為西藏從古至今都是獨立的;一部分作者認為從1912年開始,西藏處於事實上的獨立地位;還有一些持西藏地位未定論。17強烈的政治立場無疑會影響作者對史料的選擇、詮釋和判斷以及其結論的公允。但是多數西方學者還是本着實事求是的標準,從原始材料入手進行研究,因而能夠比較客觀地評價西藏與中、英、俄的關係以及西藏內部的政教衝突。至於其不足之處,則是多數學者不能直接利用漢文材料。18而西藏歷史可以說是不能脫離中國史進行研究的,史料的片面難免使其結論同樣有失片面。19

本書的工作,是解讀以上所介紹的豐富材料,在前賢研究的基礎上,分析與綜合並重,敍述民國政府的專使前往西藏的歷史背景、他們在西藏的主要活動、他們體察藏族社會的獨特視角、他們對藏地藏民的觀感等各個方面。在結構安排上,本書將以人物的活動為中心,以時間為經,以事件為緯,對民國政府西藏專使的活動作盡可能連貫序列的敍事,同時交待時代背景以及文化、宗教、社會等各方面情況,然後從中概括提煉這些專使的藏事活動在近代漢藏關係發展史上的意義。

本書第一章回顧清代的漢藏關係,第二章和第三章介紹民國初年的西藏局勢:辛亥革命後,清朝官員及軍隊被西藏人驅逐出境;十三世達賴喇嘛從印度返回拉薩,進行一系列內政外交上的改革,以圖自強;袁世凱政府試圖派人入藏,和拉薩當局建立直接溝通的渠道。第四章敍述1917–1918年的川藏戰爭及此後甘肅使團入藏的經過。北伐後,國民黨在南京建立政權,一時漢藏往返頻繁,從1929至1931年的短短三四年時間裏,國民政府先後派貢覺仲尼(dKon mchog ’byung gnas)、劉曼卿和謝國樑、謝伏波父子出使西藏。然而,隨後爆發的第二次川藏邊界衝突卻恰恰突顯出雙方觀點上的分歧:國民政府試圖恢復中央對西藏「舊有之統屬關係」;20拉薩當局注重的卻是漢藏邊界之確定,在宗教上,達賴喇嘛願意恢復「舊有」關係,但在政治上,他顯然無意接受南京的領導。1933年12月,十三世達賴喇嘛圓寂,國民政府於次年派參謀本部次長黃慕松入藏致祭,同時附帶解決西藏問題的目的。然而,由於漢藏雙方在上述問題認識上的巨大差距,故未能達成任何協議。本書第五、六、七章將就此做詳細分析。

黃慕松返回南京後,留下專使行署未撤,派行署參議劉樸忱、蔣致余等人繼續在拉薩連繫漢藏事務。1940年1月,蒙藏委員會委員長吳忠信抵達拉薩,辦理十四世達賴喇嘛坐床典禮,在他離藏前夕,正式成立駐藏辦事處,以孔慶宗為處長。1944年8月,沈宗濂到拉薩接任孔慶宗。1946年1月,沈宗濂啟程內返,此後的駐藏事務由陳錫璋實際負責,直至1949年7月被藏政府勒令撤退。本書以後各章即分別介紹留藏參議和各任駐藏長官的活動,旁及國民政府派駐拉薩的特工以及入藏求學的漢僧的藏事活動。

在當今的政治氣候中,西藏是個敏感的話題,有關近現代時期的西藏研究也因此布滿荊棘。21但是,本書作者希望本着一位史學研究者的立場,盡可能客觀地進行研究,盡量做到無所偏倚,把求真放在首位。俄羅斯中亞史家巴托爾德(W. Barthold)在其博士論文《蒙古入侵時期的突厥斯坦》(Turkestan Down to the Mongol Invasion)答辯之前有一段發言,筆者感同深受,故全文抄錄如下:「我們深信,世界各地的生人有著彼此相同的本性,僅因歷史生活的條件不同,重以歷史傳統的影響,以至彼此互異;這種信念會使我們避免由於高自位置而鄙視那些文化後進的民族。歷史家滿懷這樣的信念,就能夠把對於各族人民的同情納入自己的撰述;具有這種同情,並不妨礙敍述歷史生活的陰暗面,沒有這種同情,就不能寫出富有成果的科學著作來。」他認為,這種對他民族同情的理解,既「不同於一時的溫情慰藉,也根本不帶任何種族、宗教以及政治的偏狹成見,而是從整個人類的普遍真理來研討一切生活現象」。22從某種意義上講,筆者的希望正在於此。

註釋

1 參見:許世雄:〈序言〉,蒙藏委員會編譯室編:《蒙藏委員會駐藏辦事處檔案選編》第1冊(台北:蒙藏委員會,2005),頁ii–iii;黎裕權著:〈駐藏辦事處的設置、功能與影響 —兼論國民政府的西藏政策(1939–1949)〉(台北:中國文化大學史學研究所碩士論文,2004),頁3。

2 Delhi: Oxford University Press, 1979–1980.

3 Leiden: IDC, 2002.

4 Great Britain, Foreign Office, China [microform]: FO17: Foreign Office General Correspondence before 1906: China, 1815–1906 (Nendeln, Liechtenstein:Kraus-Thomson Organization Limited, 1972–); Paul Kesaris ed., Confidential British Foreign Office Political Correspondence China (Bethesda, MD: University Publications of America,1995–1999), Series 1–3, 1906–1945.

5 《康藏軺征》,1933年上海商務印書館初版,記載作者1929至1930年出使西藏情況。書後附〈康藏軺征續記〉,記載作者1932年赴康藏調查情況。1987年台北南天書局影印再版,列入《亞洲民族考古叢刊》第五輯。

6 邢肅芝口述,張健飛、楊念群筆述:《雪域求法記 —一個漢人喇嘛的口述史》(北京:三聯書店,2003)。

7 法尊法師1937著《我去過的西藏》與《現代西藏》,由重慶漢藏教理院刊行。1943年《現代西藏》由成都東方書社再版時,收錄了《我去過的西藏》,書前有太虛大師及顧頡剛先生的序言。1980年,《現代西藏》在台北由天華出版公司出版,書名改為《西藏與西藏佛教》。1937年版的《現代西藏》已經很難找到,香港佛教志蓮圖書館有該書複印本。

8 1940年1月,蒙藏委員會委員長吳忠信到達拉薩,主持十四世達賴喇嘛坐床典禮,《西藏紀要》一書即記載此一事件經過以及作者當時觀察到的西藏概況。台北中央文物供應社曾於1953和1959年兩次出版。1991年,西藏社會科學院編印《西藏學漢文文獻叢書》時,收錄了此書。參見《使藏紀程、拉薩見聞記、西藏紀要三種合刊》(北京:全國圖書館文獻縮微複製中心,1991)。

9 《西藏學漢文文獻叢書》第二輯前言,載《使藏紀程、拉薩見聞記、西藏紀要三種合刊》,頁1。

10 《拉薩見聞記》作者朱少逸是吳忠信入藏時的秘書,名章,少逸是他的號。此書可與《西藏紀要》互為補充。

11 辛亥革命後,駐藏川軍發生嘩變,四處劫掠,導致拉薩局勢混亂將近一年,〈藏亂始末見聞記〉是對此事經過的記載。作者憂患餘生自稱所記均為目睹,信而可徵。載《西藏研究》編輯部編:《民元藏事電稿、藏亂始末見聞記四種》(拉薩:西藏人民出版社,1983),頁119–135。

12 關於研究資料,參見拙稿:〈有關近代西藏歷史和漢藏關係的研究資料和研究回顧〉,《中國藏學》2010年第3期,頁201–206。

13 如祝啟源、喜饒尼瑪:《中華民國時期中央政府與西藏地方的關係》(北京:中國藏學出版社,1991),本書是西藏知識小叢書之一種。郭卿友編著:《民國藏事通鑒》(北京:中國藏學出版社,2008)。

14 如:鄧銳齡、陳慶英、張雲、祝啟源:《元以來西藏地方與中央政府關係研究》(北京:中國藏學出版社,2005);伍明昆主編:《西藏近三百年政治史》(廈門:鷺江出版社,2006);周偉洲、周源主編:《西藏通史.民國卷》(北京:中國藏學出版社,2008)。

15 參見拙稿:〈近代中國的藏學研究〉,《文史哲》2005 年「全國博士生學術論壇」增刊,頁290–291。

16 關於國外的藏學研究機構及其代表人物,請參見馮蒸:《國外西藏研究概況(1949–1978)》(北京:中國社會科學出版社,1979),頁182–298;索珍:〈美國主要涉藏研究機構和藏學研究人員現狀及其分析〉,《中國藏學》2006年第2期,頁271–281;同氏著:〈奧地利主要涉藏研究機構和研究人員現狀分析〉,《中國藏學》2007年第3期,頁76–80、166;櫻井龍彥著,李連榮譯:〈百年日本藏學研究概況〉,《中國藏學》2006年第4期,頁100–110、125,等等。

17 陳謙平:《抗戰前後之中英西藏交涉(1935–1947)》(北京:三聯書店,2003),頁5。

18 葛瑞.塔特爾不無遺憾地指出,在西方學界,漢學家很少學習內亞語種,而藏學家卻往往不懂漢語,少數西藏研究者雖能利用漢文資料,但研究的時段又多不在近代。Gray Tuttle, Tibetan Buddhists in the Making of Modern China (New York: Columbia University Press, 2005),5–6.

19 關於研究回顧,參見拙稿:〈有關近代西藏歷史和漢藏關係的研究資料和研究回顧〉,《中國藏學》2010年第3期,頁206–210。

20 蒙藏委員會委員長石青陽呈解決西藏懸案方案,1933年,JZZW,光碟號08A-00254,檔號080101第058卷,頁8。

21 有關藏學研究的多重層面及其中心與邊緣等問題,可參閱Chris Vasantkumar, “Tibet Incidental to Tibetan Studies?,” in Contermporary Visions in Tibetan Studies: Proceedings of the First International Seminar of Young Tigetologists, edited by Brandon Dotson, et al. (Chicago: Serindia, 2009), 3–13.

22 巴托爾德著,張錫彤、張廣達譯:《蒙古入侵時期的突厥斯坦》,附錄二〈論文答辯前的發言〉(上海:上海古籍出版社,2007),頁679–681。

辛亥革命爆發不久,清朝駐藏軍隊發生嘩變,隨後演化為大規模的漢藏軍事衝突。戰爭的結果,清朝駐軍及在藏官員全部被驅逐出境,與此同時,康區各地(川邊)也紛紛響應衛藏的抗擊活動,驅逐清朝官兵,恢復土司制度。很快,那些在清末改土歸流的地區,又被土司掌控,藏政府在各個重要地方設置關卡,嚴格監控內地人入藏,一段時間,作為有清一代內地和西藏交通的主道川藏路幾近行人絕跡。

清朝傾覆,民國肇造。在列強環伺的險惡形勢下,中國面臨著民族復興、在原來的專制制度基礎上創立共和制度的構建國家(statemaking)的任務。為了打破漢藏之間的壁壘,從北京政府到南京政府,不斷試圖派人越過重重地理和人事上的障礙,前往西藏,做聯絡的工作。這裏面有高官大員、普通文吏,有商人、特工、僧侶等等,他們的身分各異,入藏原因亦不盡相同,為了行文上的方便,本書給他們冠了一個集體名詞,叫做民國政府的西藏專使。

民國政府的西藏專使在總數上不好估計,特別在國民政府時期,有很多人從川康或者青海一帶潛入西藏境內,因為西藏雖然設關卡監控內地人入藏,但是,對於到西藏求法學經的僧侶以及從北京、雲南等地到西藏做生意的商人基本上是不限制的,另外,青海、雲南、川康的很多地方生活着藏族,民國政府有時就利用這些人打入西藏,拉薩當局對此也是防不勝防。所以,民國政府的西藏專使在數量上講應該不少,本書主要選取了15位進行敍述。對這些西藏專使進行研究的主要原因,一是他們在近代漢藏關係史上留下非常重要的一頁,但迄今仍未受到應有的關注。二是他們留下了記錄,可能是當時的西藏旅行記,事後的回憶錄,更重要的是他們在政府檔案中留下痕跡,有些人的材料豐富一些,有些人的材料相對零散,只是一些蛛絲馬跡,但我們從中可以大致構建出他們的西藏故事。

又,有些專使前往西藏之時,最初可能並未肩負政府的使命,比如邢肅芝,他第一次入藏是作為一名普通僧人前去求法學經,但是後來他參加國民政府的西藏建設工作,作為國立拉薩小學的校長再次赴藏,因此,本書也將其列為敍述的對象。

在研究材料方面,首先最重要的當然是中、英文檔案,具體說來,有以下幾部分:

第一,北洋政府時期的外交部檔,收藏在台北南港的中央研究院近代史研究所檔案館。這部分資料已經全部製成光碟,使用起來相當方便。與本書最為相關的是「西藏議約案」,共64冊,起1912年,迄1928年。

第二,北洋政府蒙藏事務局、蒙藏院檔,國民政府時期的蒙藏委員會檔以及一部分國民政府檔、行政院檔,收藏在南京的中國第二歷史檔案館,其中有相當部分自上世紀九十年代以來已陸續編成專題檔案資料集出版。

第三,蔣中正總統文物、國民政府時期的大部分國民政府檔、外交部檔,一部分行政院檔、抗戰史料檔,收藏在台北新店的國史館。這部分檔案內容極為豐富,是我們構建二十世紀三十至四十年代國民政府與西藏關係基本框架的主要史料。

第四,國民政府蒙藏委員會駐藏辦事處檔,收藏在台北市青田街蒙藏委員會屬下蒙藏文化中心的圖書室。全部資料共5,200餘件,蒙藏委員會已編印14冊出版。1據執行編輯楊嘉銘先生相告,除少數破損嚴重的檔案,這套集子基本上全部收錄。

第五,倫敦英國圖書館(British Library)收藏的東方暨印度部檔案(Oriental and India Office Collection and Records)和公共檔案館(Public Record Office)所藏的西藏檔,Parshotam Mehra曾據之編輯二卷本The North-eastern Frontier: A Documentary Study of the InternecineRivalry between India, Tibet and China,2此外有縮微膠卷可供檢索。東方暨印度部檔案有A. J. Farrington所編British Intelligence on Chinain Tibet 1903–1950,3對於近代西藏史、英藏關係史和漢藏關係史的研究者來說,這是非常珍貴的材料。公共檔案館收藏的英國外交部檔案中與西藏事務有關的主要有17、228、371和535等各號卷宗,已出部分縮微膠卷,它們與近代中、英、俄西藏交涉關係較為密切。4

本書利用的第二類材料是旅藏人士的藏事著述,其中有些已成書出版,如劉曼卿《康藏軺征》、5邢肅芝《雪域求法記》、6法尊法師《現代西藏》、7吳忠信《西藏紀要》8等;還有一些散見於民國時期的各類報刊雜誌,如《康導月刊》、《康藏前鋒》、《康藏研究》、《蒙藏月刊》、《開發西北》、《新青海》等;另外,自二十世紀八十至九十年代初,西藏社會科學院陸續編輯出版了多種藏、漢文藏學資料,包括《西藏研究叢刊》、《西藏學漢文文獻叢書》、《西藏學漢文文獻彙刻》、《西藏學漢文文獻別輯》,已出版40多種,300餘冊,9其中一部分是民國時期的漢人藏事著述,與本書討論的主題密切相關,如朱少逸著《拉薩見聞記》、10憂患餘生著〈藏亂始末見聞記〉11等。

本書利用的第三類材料是原西藏政府的僧俗官員撰寫的回憶錄,收入《西藏文史資料選輯》(Bod kyi rig gnas lo rgyus / lo rgyus riggnas dpyad gzhi’i rgyu cha bdams bsgrigs),這些資料先是內部發行,後由民族出版社和西藏人民出版社出版,從1982年至今,已出漢文版28輯,藏文版29輯。這些文章為西藏近代史研究者提供了寶貴的第一手史料,使我們得以瞭解藏族當事人對歷史事件的看法。不過應該注意的是,漢藏本並非完全對應,漢譯更有不少失誤之處,甚至有時隨意添加內容,這是利用時要十分留意的。12

就既往研究而言,在中國方面,由於中國的藏學研究自始即與民族存亡、邊疆危機等民族主義情緒緊密相連,因此就二十世紀上半葉的西藏史而言,國人較多關注的是英俄侵略西藏史及中英關於西藏問題之交涉;而對西藏內部的社會政治變遷及錯綜複雜的漢藏關係,則未見綜合全面且學術性較強的論著問世。一些著作概述了民國政府維護西藏主權的種種努力,但無論在史料還是觀點上均乏善可陳。13在英、俄與西藏關係方面,不能否認,國人數十年來的研究失在政治義憤多於學術分析,且多數文章缺少對第一手材料的掌握,所得結論較少說服力。近年來,由於中外學術交流的增多,台灣、大陸所藏相關檔案材料的逐步開放和彙編出版,這方面情況有所改善。14但是總體上講,由於受國家意識形態的主導,研究觀點仍然多偏於保守,較少考慮藏族人在相關事件上的立場。15

就國外的相關研究情況來看,自1959年十四世達賴喇嘛(bsTan’dzin rgya mtsho, 1935–)流亡印度至今,西方對西藏的興趣有增無減,不僅成立了許多藏學研究機構;16同時西藏在近代史上的地位也開始受到一些研究者的青睞。在那些關涉西藏近代史的著作中,一部分作者站在西藏流亡政府的立場,認為西藏從古至今都是獨立的;一部分作者認為從1912年開始,西藏處於事實上的獨立地位;還有一些持西藏地位未定論。17強烈的政治立場無疑會影響作者對史料的選擇、詮釋和判斷以及其結論的公允。但是多數西方學者還是本着實事求是的標準,從原始材料入手進行研究,因而能夠比較客觀地評價西藏與中、英、俄的關係以及西藏內部的政教衝突。至於其不足之處,則是多數學者不能直接利用漢文材料。18而西藏歷史可以說是不能脫離中國史進行研究的,史料的片面難免使其結論同樣有失片面。19

本書的工作,是解讀以上所介紹的豐富材料,在前賢研究的基礎上,分析與綜合並重,敍述民國政府的專使前往西藏的歷史背景、他們在西藏的主要活動、他們體察藏族社會的獨特視角、他們對藏地藏民的觀感等各個方面。在結構安排上,本書將以人物的活動為中心,以時間為經,以事件為緯,對民國政府西藏專使的活動作盡可能連貫序列的敍事,同時交待時代背景以及文化、宗教、社會等各方面情況,然後從中概括提煉這些專使的藏事活動在近代漢藏關係發展史上的意義。

本書第一章回顧清代的漢藏關係,第二章和第三章介紹民國初年的西藏局勢:辛亥革命後,清朝官員及軍隊被西藏人驅逐出境;十三世達賴喇嘛從印度返回拉薩,進行一系列內政外交上的改革,以圖自強;袁世凱政府試圖派人入藏,和拉薩當局建立直接溝通的渠道。第四章敍述1917–1918年的川藏戰爭及此後甘肅使團入藏的經過。北伐後,國民黨在南京建立政權,一時漢藏往返頻繁,從1929至1931年的短短三四年時間裏,國民政府先後派貢覺仲尼(dKon mchog ’byung gnas)、劉曼卿和謝國樑、謝伏波父子出使西藏。然而,隨後爆發的第二次川藏邊界衝突卻恰恰突顯出雙方觀點上的分歧:國民政府試圖恢復中央對西藏「舊有之統屬關係」;20拉薩當局注重的卻是漢藏邊界之確定,在宗教上,達賴喇嘛願意恢復「舊有」關係,但在政治上,他顯然無意接受南京的領導。1933年12月,十三世達賴喇嘛圓寂,國民政府於次年派參謀本部次長黃慕松入藏致祭,同時附帶解決西藏問題的目的。然而,由於漢藏雙方在上述問題認識上的巨大差距,故未能達成任何協議。本書第五、六、七章將就此做詳細分析。

黃慕松返回南京後,留下專使行署未撤,派行署參議劉樸忱、蔣致余等人繼續在拉薩連繫漢藏事務。1940年1月,蒙藏委員會委員長吳忠信抵達拉薩,辦理十四世達賴喇嘛坐床典禮,在他離藏前夕,正式成立駐藏辦事處,以孔慶宗為處長。1944年8月,沈宗濂到拉薩接任孔慶宗。1946年1月,沈宗濂啟程內返,此後的駐藏事務由陳錫璋實際負責,直至1949年7月被藏政府勒令撤退。本書以後各章即分別介紹留藏參議和各任駐藏長官的活動,旁及國民政府派駐拉薩的特工以及入藏求學的漢僧的藏事活動。

在當今的政治氣候中,西藏是個敏感的話題,有關近現代時期的西藏研究也因此布滿荊棘。21但是,本書作者希望本着一位史學研究者的立場,盡可能客觀地進行研究,盡量做到無所偏倚,把求真放在首位。俄羅斯中亞史家巴托爾德(W. Barthold)在其博士論文《蒙古入侵時期的突厥斯坦》(Turkestan Down to the Mongol Invasion)答辯之前有一段發言,筆者感同深受,故全文抄錄如下:「我們深信,世界各地的生人有著彼此相同的本性,僅因歷史生活的條件不同,重以歷史傳統的影響,以至彼此互異;這種信念會使我們避免由於高自位置而鄙視那些文化後進的民族。歷史家滿懷這樣的信念,就能夠把對於各族人民的同情納入自己的撰述;具有這種同情,並不妨礙敍述歷史生活的陰暗面,沒有這種同情,就不能寫出富有成果的科學著作來。」他認為,這種對他民族同情的理解,既「不同於一時的溫情慰藉,也根本不帶任何種族、宗教以及政治的偏狹成見,而是從整個人類的普遍真理來研討一切生活現象」。22從某種意義上講,筆者的希望正在於此。

註釋

1 參見:許世雄:〈序言〉,蒙藏委員會編譯室編:《蒙藏委員會駐藏辦事處檔案選編》第1冊(台北:蒙藏委員會,2005),頁ii–iii;黎裕權著:〈駐藏辦事處的設置、功能與影響 —兼論國民政府的西藏政策(1939–1949)〉(台北:中國文化大學史學研究所碩士論文,2004),頁3。

2 Delhi: Oxford University Press, 1979–1980.

3 Leiden: IDC, 2002.

4 Great Britain, Foreign Office, China [microform]: FO17: Foreign Office General Correspondence before 1906: China, 1815–1906 (Nendeln, Liechtenstein:Kraus-Thomson Organization Limited, 1972–); Paul Kesaris ed., Confidential British Foreign Office Political Correspondence China (Bethesda, MD: University Publications of America,1995–1999), Series 1–3, 1906–1945.

5 《康藏軺征》,1933年上海商務印書館初版,記載作者1929至1930年出使西藏情況。書後附〈康藏軺征續記〉,記載作者1932年赴康藏調查情況。1987年台北南天書局影印再版,列入《亞洲民族考古叢刊》第五輯。

6 邢肅芝口述,張健飛、楊念群筆述:《雪域求法記 —一個漢人喇嘛的口述史》(北京:三聯書店,2003)。

7 法尊法師1937著《我去過的西藏》與《現代西藏》,由重慶漢藏教理院刊行。1943年《現代西藏》由成都東方書社再版時,收錄了《我去過的西藏》,書前有太虛大師及顧頡剛先生的序言。1980年,《現代西藏》在台北由天華出版公司出版,書名改為《西藏與西藏佛教》。1937年版的《現代西藏》已經很難找到,香港佛教志蓮圖書館有該書複印本。

8 1940年1月,蒙藏委員會委員長吳忠信到達拉薩,主持十四世達賴喇嘛坐床典禮,《西藏紀要》一書即記載此一事件經過以及作者當時觀察到的西藏概況。台北中央文物供應社曾於1953和1959年兩次出版。1991年,西藏社會科學院編印《西藏學漢文文獻叢書》時,收錄了此書。參見《使藏紀程、拉薩見聞記、西藏紀要三種合刊》(北京:全國圖書館文獻縮微複製中心,1991)。

9 《西藏學漢文文獻叢書》第二輯前言,載《使藏紀程、拉薩見聞記、西藏紀要三種合刊》,頁1。

10 《拉薩見聞記》作者朱少逸是吳忠信入藏時的秘書,名章,少逸是他的號。此書可與《西藏紀要》互為補充。

11 辛亥革命後,駐藏川軍發生嘩變,四處劫掠,導致拉薩局勢混亂將近一年,〈藏亂始末見聞記〉是對此事經過的記載。作者憂患餘生自稱所記均為目睹,信而可徵。載《西藏研究》編輯部編:《民元藏事電稿、藏亂始末見聞記四種》(拉薩:西藏人民出版社,1983),頁119–135。

12 關於研究資料,參見拙稿:〈有關近代西藏歷史和漢藏關係的研究資料和研究回顧〉,《中國藏學》2010年第3期,頁201–206。

13 如祝啟源、喜饒尼瑪:《中華民國時期中央政府與西藏地方的關係》(北京:中國藏學出版社,1991),本書是西藏知識小叢書之一種。郭卿友編著:《民國藏事通鑒》(北京:中國藏學出版社,2008)。

14 如:鄧銳齡、陳慶英、張雲、祝啟源:《元以來西藏地方與中央政府關係研究》(北京:中國藏學出版社,2005);伍明昆主編:《西藏近三百年政治史》(廈門:鷺江出版社,2006);周偉洲、周源主編:《西藏通史.民國卷》(北京:中國藏學出版社,2008)。

15 參見拙稿:〈近代中國的藏學研究〉,《文史哲》2005 年「全國博士生學術論壇」增刊,頁290–291。

16 關於國外的藏學研究機構及其代表人物,請參見馮蒸:《國外西藏研究概況(1949–1978)》(北京:中國社會科學出版社,1979),頁182–298;索珍:〈美國主要涉藏研究機構和藏學研究人員現狀及其分析〉,《中國藏學》2006年第2期,頁271–281;同氏著:〈奧地利主要涉藏研究機構和研究人員現狀分析〉,《中國藏學》2007年第3期,頁76–80、166;櫻井龍彥著,李連榮譯:〈百年日本藏學研究概況〉,《中國藏學》2006年第4期,頁100–110、125,等等。

17 陳謙平:《抗戰前後之中英西藏交涉(1935–1947)》(北京:三聯書店,2003),頁5。

18 葛瑞.塔特爾不無遺憾地指出,在西方學界,漢學家很少學習內亞語種,而藏學家卻往往不懂漢語,少數西藏研究者雖能利用漢文資料,但研究的時段又多不在近代。Gray Tuttle, Tibetan Buddhists in the Making of Modern China (New York: Columbia University Press, 2005),5–6.

19 關於研究回顧,參見拙稿:〈有關近代西藏歷史和漢藏關係的研究資料和研究回顧〉,《中國藏學》2010年第3期,頁206–210。

20 蒙藏委員會委員長石青陽呈解決西藏懸案方案,1933年,JZZW,光碟號08A-00254,檔號080101第058卷,頁8。

21 有關藏學研究的多重層面及其中心與邊緣等問題,可參閱Chris Vasantkumar, “Tibet Incidental to Tibetan Studies?,” in Contermporary Visions in Tibetan Studies: Proceedings of the First International Seminar of Young Tigetologists, edited by Brandon Dotson, et al. (Chicago: Serindia, 2009), 3–13.

22 巴托爾德著,張錫彤、張廣達譯:《蒙古入侵時期的突厥斯坦》,附錄二〈論文答辯前的發言〉(上海:上海古籍出版社,2007),頁679–681。

|