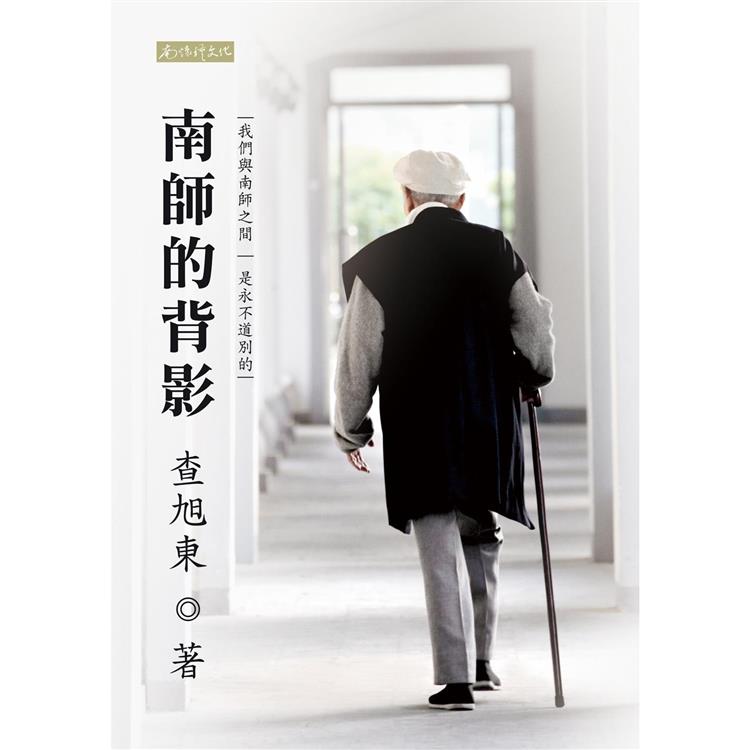

南懷瑾先生晚年落腳於太湖七都,作者查旭東先生在七都擔任黨委書記七年,

親歷南師生前身後這段特殊時光,所見所聞如實記錄。

親歷南師生前身後這段特殊時光,所見所聞如實記錄。

◎〈永不道別〉〈公門修行〉〈家國春秋〉三篇章,基層治理與時代變局的深刻思考。

◎繼《說不盡的南懷瑾》後,南師教化與實踐的再分享。

◎作者原始書稿完整收錄。

「這是最好的時代,這是最壞的時代」,大師凋零,文化式微,南師的離去,既是一個時代的終結,也是一個時代的背影。

作者與南懷瑾先生結緣於太湖之濱,受南師教益頗多。南師評價作者:「這是一個正直而且有見解的人,不落俗套。」作者在七都擔任黨委書記七年,親歷部分南師生前身後事,遂將一些個人感受訴諸文字,也為歷史留下真實的紀錄。

作者也把自己在基層的實務經驗紀錄下來,分享如何在南師的傳統文化思想影響下,開展好一個鄉鎮的基層治理工作。並結合近年給年輕幹部、青年學子交流分享的課件內容,形成了這份書稿。相信這些入世的實踐和思考,能對同道中人有一定的啟示和助益。