序幕

這是夢。

這不是夢。

這是夢,這曾經是夢。

他腳下有沙,身後的獨木舟也拖上岸,一伙兒十二人全圍在他四周,等他發號施令。他舉手示意前進,白人跟著往森林走入,印第安人則分散衝奔到他們前面探路。其中一個原住民回頭望了莫洛克一眼,他臉上坑坑疤疤,一隻耳朵削了去,是他族人下的手。

瓦巴納基族。這人是個瓦巴納基族傭兵,遭自家人放逐。他穿著內裡襯毛的動物皮衣,好應付嚴寒的冬季。

「嘆陀!」原住民低喚惡神之名。惡劣的氣候、翻船溺斃的意外,或許連他在此與厭惡的白人為伍,都要歸咎到這惡神的作為。其他人不知道他的印第安原名,便以「烏鴉」喚之。據說他曾是部落的大人物,是酋長之子,享有副酋長特權,若不是遭族人放逐,或許已登上酋長寶座。莫洛克沒有回應,「烏鴉」跟著探路伙伴進入森林,不發一語。

稍後從夢中醒來,莫洛克再次納悶自己怎麼知道這些事。這幾個月來,夢出現得愈漸頻繁,細節也愈來愈清楚。他知道自己不信任那三個印第安人:除了兩個瓦巴納基人之外,另有一個來自安妮堡的密克瑪克人,項上人頭掛有重金懸賞。這三名惡徒為他效力,以換取酒、武器、女色,眼下對他有用,但與他們為伍仍讓他不安。這些人遭族人唾棄,也明白此刻效力的主子將唾棄他們。

在夢中,莫洛克決定一等任務結束就除掉他們。

前方樹叢傳出扭打聲,沒多久,密克瑪克人出現,抓著一個看來不到十五歲的孩子。男孩極力想從俘虜者的手中掙脫,雙腳在空中無力掙踢,叫喊聲讓印第安人的大手緊緊壓遏住。一個瓦巴納基人隨後出現,拿著男孩的毛瑟槍。男孩還來不及開槍警告村人,就給逮個正著。

莫洛克走上前,男孩認出眼前這張臉,雙腳不再掙踢,搖搖頭,似乎想說些什麼。印第安人不再摀住男孩的嘴,光押把匕首在他脖子,警告他別亂叫。唇舌自由了,男孩卻發現自己無話可說。沒什麼好說的,說什麼都是徒勞,只有吐出的氣息在這冷冽夜晚化為縷縷白煙,彷彿精氣神逐漸飄離身軀,靈魂正要逃離即將受苦的肉體。

莫洛克走近,緊掐男孩的臉龐。

「羅伯小約翰,是他們派你來監視我嗎?」

羅伯小約翰沒回答。莫洛克掌心感覺到男孩的顫抖。他訝異這麼久以來,村民仍警戒不懈,畢竟他被迫離開島嶼已經好幾個月了。

莫洛克乍覺,村人必定極度懼怕他。

「他們一定以為自己很安全,才只留個孩子監視通往避難島的東側路徑吧。」他鬆開緊掐著男孩的手,手指輕輕撫觸男孩臉龐。

「你真勇敢啊,羅伯。」

莫洛克起身向印第安人點頭示意。密克瑪克人抽出刀子,抓住男孩頭髮使之後仰,銳利刀身俐落畫過男孩頸子。莫洛克後退數步,避開動脈濺灑的血,雙眼盯著男孩,看男孩的生命一點一滴流逝。

夢中,男孩臨死的表現讓莫洛克萬分受挫:離開人世前那數秒鐘應該驚恐至極,孩子眼中竟然毫無畏懼。莫洛克從他眼中看到的,只有承諾,一個沒說出口也尚未實踐的承諾。

密克瑪克人扛著死去的男孩走上礁石,將屍身拋入大海。男孩軀體轉眼消失無蹤。

莫洛克下令:「繼續前進。」眾人往森林走去,小心翼翼避開殘枝落葉,以免踩出聲音驚動獵犬。嚴寒酷冬,大雪正落,勁風將冰雪吹擊到他們臉上。莫洛克對此地瞭若指掌,就算無人指引探路也知道方向。

就在前方,擔任斥候的密克瑪克人舉手示意眾人停下腳步;另外兩個印第安人不見蹤影。莫洛克躡足走到斥候身邊,斥候指指前方,莫洛克一時沒瞧見什麼,稍後看到遠方有個發亮的紅點:是哨兵長長吸了一口菸草,剎那點亮火苗。一個黑影出現在哨兵身後,隨著刀子刺下,哨兵身體頂著刀柄屈成弧形慢慢倒下。菸管掉落地面,紅色菸燼灑落塵土,剛落的新雪澆熄菸燼,發出嘶嘶聲。

猛然吠聲四起,拓墾者養的一頭野獸,說是獵犬卻更像狼匹,從樹叢中狂奔而出,近逼莫洛克左側那人。那獸躍起的同時,傳來一聲槍響,獸身在半空扭曲掙扎,後腿猛踢,垂死哀號,重重摔落石地而亡。人群從掩護的樹林後頭拔腿奔出,湧出一陣喧嚷,女人尖喊,孩童哭叫。莫洛克舉起槍把,瞄準出現在小屋門前的身影,屋內漸熄的餘火將那身影映照得清清楚楚,成為輕易到手的獵物。是艾登.史丹利,如同他崇敬的救世主,他也是個漁夫。莫洛克毫不手軟,扣下扳機,艾登.史丹利隱沒在一陣槍火白煙中。待火滅煙散,莫洛克看到他倒在敞開的屋門前,雙腿抽搐不停,直到最後一動也不動。手下那群人亮出刀刃短斧衝出去,打算與拓墾者近身肉搏,但這出其不意的突襲讓這些百姓措手不及,幾乎不戰而潰。他們以為避居偏僻小島就可高枕無憂,盡叫個昏睏的人守衛,派個男孩站在礁石上監視,沒料到連亮出武器的機會也沒有就受到激烈突襲。拓墾者人數是突襲者的三倍,但於事無補,只能任人宰割。沒多久,莫洛克的手下從倖存的女人與女孩間挑選對象,但她們終將難逃一死。莫洛克看到巴倫追逐一個五、六歲的小女孩,女孩有一頭漂亮金髮,穿著寬鬆象牙色睡袍,她一舉手,衣褶翩然垂擺恍若蝶翅。莫洛克認識那小女孩,眼睜睜看著巴倫抓起女孩頭髮,將人一把拉近。

即使在夢中,莫洛克也沒想出面阻止。

有個女人朝森林裡逃,他跟著女人的腳步聲一路追去,直到石頭樹根磨痛她沒穿鞋的裸足,撕裂她腳上皮膚,阻礙她奔逃的腳步。莫洛克繞小徑超前,企圖擋住女人去路,女人還不知情地回頭頻望追兵。他從掩護處跳出,蒼白月光從樹枝縫隙灑落而下,將他身影映照在女人五官上。

一看見他,女人的恐懼驟升,但他也看見女人心中的憤怒及怨恨。

「是你。是你把那些人帶來這裡。」

莫洛克右手猛然揮出,擦掠女人臉龐,將女人撂倒在地。女人掙扎爬起,嘴邊滲出血水。莫洛克跨坐她身上,將她的睡袍撩至大腿根,掀到腹部。她死命猛捶莫洛克,莫洛克不為所動,將腰際短槍扔到一旁,左手將她雙手壓制過頂,右手匆亂解開自己腰帶。刀子落出鞘袋,她聽見刀身刷過皮鞘的聲音。

莫洛克輕聲說:「我告訴過你我會回來的。我說了,我會回來。」

他傾身貼近女人,嘴幾乎碰觸她的雙唇。

「認出我了吧,愛妻。」

月光映照下,刀刃閃閃發亮。在夢中,莫洛克辦起事來。

***

望向窗外,雪曼.洛克伍看見星空下出現巨大影子。是個人影,比洛克伍高上十八吋,更強壯但也更悲傷。洛克伍不是荷蘭島當地人,他在波特蘭南邊的畢德佛市出生,也在那裡長大、成家,與妻子及兩個孩子同住。希薇和男友韋恩的死讓他震驚又痛苦,但這種心痛怎樣也比不上窗外那個看著他倆長大的巨人。雪曼不是這個緊密聚落的一分子,他是外來客,永遠是個外人。

其實這巨人也是個外人。他的龐大身軀,他的笨拙舉止,他記憶中承受的諸多耳語奚落,都讓他成為孤單的外人。他在這裡出生,也將在這裡死去,卻永遠無法真正相信自己屬於這裡。雪曼決定與巨人站在同一陣線,不過時機未到。

時機未到。

巨人頭微抬,彷彿仍聽見波特蘭消防局船隻離港的聲音,那艘船將希薇和韋恩的遺體運回本土解剖。兩天後,島民將聚集在主墓園,看兩人的棺柩靜靜放入墓穴,相依入葬。先前已在島上的小浸信會教堂外頭舉行聯合喪禮。冬天留在島上的人、從本土而來的媒體和親友,共約五百人在此聚集,從教堂走到墓園。葬禮完後,眾人將聚在美國退伍軍人服務中心享用咖啡和三明治,而某些人或許需要更強烈的東西,譬如酒。

巨人也在送葬行列中。他和這些島民一同悲傷哀悼,並且思索。

思索女孩告訴他的最後幾句話。想到這幾句話,不知何故,恐懼竟油然而生。

關於死人的事。

它們是死人,但它們有燈。

為什麼死人需要燈?

但此刻的島嶼還是一片寧靜。這是地圖上的荷蘭島,離波特蘭半小時渡輪航程的橢圓形小島,是凱斯科灣群島當中最外緣的島嶼。對那些不想繼續待在本土或負擔不起本土生活、近期才受小島吸引初來落腳的新居民來說,這裡是荷蘭島。對那些來此報導葬禮新聞的記者來說,這裡是荷蘭島。對那些決定島嶼未來的立法者來說,這裡是荷蘭島。對那些炒高房地產價格的不動產銷售員來說,這裡是荷蘭島。對那些每年夏天來海邊玩個一天、一週或一個月,從未了解島嶼真正面目的觀光客來說,這裡是荷蘭島。

但還有人仍以舊名稱呼這島嶼,這舊名是第一代拓墾者、也就是莫洛克夢中那些遭屠殺的人所命的名。他們稱這裡為「避難島」。對賴瑞、山姆、老亞契和某些人來說,這裡仍是避難島。通常只有這些老島民相聚時才會稱此舊名,他們會帶著一種崇敬,或許摻雜恐懼地如此稱之。

對巨人來說,這裡也叫避難島。他父親曾告訴他這裡的歷史,正如父親的父親也對父親這樣說過,一代一代往回追溯,代代傳承這裡的歷史,遠至不可考的那一代。很少外人知道,但巨人的確擁有整座島嶼。當年沒人想買這座島;州政府有機會購買這座位於凱斯科灣的島嶼,但最後拒絕了,於是由他的家族買下。這座島嶼之所以不受破壞,遺跡之所以能完整保存,記憶妥善珍藏,全賴巨人家族的管理。巨人了解這島嶼的特別,所以他繼續以避難島稱之,就像那些體認到自己對這地方負有職責的當地人一樣。

第一章

巨人屈膝,看海鷗的鳥喙一開一闔,鳥頸以不自然的角度扭曲。從海鷗有視力的那隻獨眼中,巨人看見自己的歪扭倒影:蹙縮的眉、隆起的大鼻、一張小嘴消沒在下頦皺折裡。他的倒影飄懸在鳥兒黑暗的眼瞳裡,一輪蒼月懸在無星的夜空中。他與海鷗的痛苦合而為一。一片櫸木葉飄落,隨風輕觸草梢迴旋翻滾,飛掠草地之際幾乎撞上海鷗羽毛。海鷗陷於苦痛中,絲毫不察這片落葉。巨人手掌在鳥兒頭上徘徊,死亡與慈悲的承諾全在他掌握之間。

「鳥兒怎麼了?」男孩問。他剛滿六歲,住在島嶼不過一年,出生以來還沒見過垂死的生物,直到此刻。

「脖子斷了。」巨人說。

「你能幫牠嗎?能讓牠舒服些嗎?」

「沒辦法。」巨人回答。他很納悶這隻鳥怎會折斷了頸子躺在草地中間,記得稍早前看到牠雖然虛弱,仍能張著鳥喙,吐出舌頭輕啄野草。應該是遭什麼動物或其他鳥類攻擊吧?可是又不見傷痕。巨人環顧四周,沒看到其他生物蹤跡。沒有海鷗滑翔、也沒有椋鳥或山雀,只有這隻垂死的海鷗,孤單單躺在這裡。

男孩屈膝在鳥兒旁,伸出一根手指想戳牠,來不及碰著就給巨人的巨掌一把攔下。

「別這樣。」巨人說。

男孩望著巨人。巨人回望男孩,心想這孩子怎麼沒露半點憐憫之情,只有滿臉好奇。若說沒憐憫,其實也一頭霧水,還太小不懂生死事吧,但也正因如此,才惹得巨人疼愛。

「為什麼不行?為什麼不能摸?」

「因為牠現在很痛苦,碰觸會讓牠更不舒服。」

男孩思索巨人的話。

「你能讓牠的痛苦消失嗎?」

「可以。」巨人回答。

「那就做啊。」

巨人左手像扇殼覆在海鷗身上,右手拇指和食指從下方捏著海鷗頸部兩側。

「你最好轉過頭別看。」他告訴男孩。

男孩搖搖頭,目不轉睛盯著巨人的手,盯著巨掌覆蓋那柔軟溫暖的軀體。

「我不得不這麼做。」巨人伸出拇指及食指,以合諧的動作既扭又拉地掐住鳥頸,猛擰一百八十度,徹底終結海鷗的痛苦。

瞬間,男孩嚎啕大哭。

「你把鳥兒怎麼了?你把鳥兒怎麼了?」

巨人站起來,看似要捏緊男孩的肩膀,但最後決定與男孩保持距離,就怕無法拿捏自己的掌力。

「我幫牠解脫。」巨人明白自己犯了大錯,不該在小男孩面前幫鳥安樂死,讓孩子目睹殘酷的過程。缺乏與幼童相處的經驗,他實在不知該怎麼做。「沒有別的辦法,一定得這樣。」

「才不,你殺死了海鷗,你殺了牠!」

巨人手往後一縮。

「沒錯,我是殺了牠,但這是因為牠很痛苦,牠不可能活了。我別無選擇,只能這樣做,好讓牠不再受苦。」

男孩不等巨人把話說完就飛奔進屋找母親,沿路任淚水飄散風中,獨留巨人佇立在修整勻稱的草坪上。他溫柔地以右手捧著海鷗屍體,帶到樹下,在石頭旁挖了個小洞,輕輕放入鳥屍,在可憐的小東西上覆蓋泥土落葉,最後在小土墩上放塊石頭。一起身,看見男孩的母親跨過草皮趨前而來,男孩緊依在母親身後。

「我不知道你來了。」婦人努力擠出一抹微笑,掩飾兒子傷心引起的尷尬和憂慮。

「我正好經過,心想該來向你們打個招呼。我看見丹尼蹲在草地上,過來看看怎麼回事,看見有隻海鷗快死了,我……」

男孩插嘴。

「你把海鷗怎麼了?」

男孩臉上還掛著兩行淚,骯髒的手指擦抹淚水。

巨人低頭望著男孩,「我埋了牠。就在那裡,上面放了一塊石頭做記號。」

男孩鬆開母親緊握的手,走向大樹,眼神帶著猜疑,彷彿認定巨人為了某種陰謀而將海鷗偷偷藏到別處。男孩走到海鷗安息地,望著眼前土墩上的石頭,兩手癱垂身側,右腳尖踢踢土墩,希望能踢出根羽毛好證明海鷗的確埋葬於此。果然露出一截泥土染黑的羽毛,活像棄置髒汙的新娘白紗。至於鳥屍,由巨人深埋地底,男孩沒見到殘跡。

「救不活嗎?」男孩的母親問。

「不可能。頸子斷了。」

婦人望向男孩,看著孩子的舉動,「丹尼,回來,別待在那裡。」

男孩走向母親,仍拒絕與巨人四目交接。婦人摟著男孩的肩,將他拉近身邊,說:「丹尼,誰都沒法子的,鳥兒受傷了,很嚴重,喬叔叔只能這樣做。」然後悄聲對巨人說:「我希望他沒見到那一刻,你應該是等他離開才動手吧?」

巨人因愧疚而羞紅了臉。「對不起。」

婦人無奈笑笑,試圖安慰這一大一小兩個男孩,心想:如此高大強壯的巨人,竟然因為小男孩的悲傷和對她的愧疚而顯得手足無措、渺小卑微。想到巨人保護她時,她竟然也保護著巨人,剎時覺得頗感動。這麼久,他花了這麼久才……

「他還小,總有一天會明白這些事。」為了讓巨人寬心,她這麼說。

「是啊,我想他會吧。」巨人回答。

巨人苦笑了一下,短短幾秒露出齒間的大縫隙。意識到自己不雅的儀態,又趕緊打住笑容。為讓自己視線與男孩眼睛平齊,巨人蹲下說話。

「再見了,丹尼。」

男孩視線仍朝望海鷗墳墓,沒有回應。

巨人轉向婦人。「那我先走了。對了,還是一起吃晚餐嗎?」

「當然,邦妮晚上會過來照顧丹尼。」

巨人欣喜地差點又咧嘴而笑。

巨人準備離去時,婦人催促男孩:「丹尼,向杜畢警官說再見呀。來,跟喬叔叔道別。」

男孩頭一撇,整張臉埋進母親裙褶裡。

「我不要你跟他出去,也不要邦妮陪我。」

「噓……」母親只能這樣回應。

巨人喬.杜畢大步邁向自己的警車「探險者」,指甲裡還有泥土汙跡,手掌心殘存鳥兒的體溫。若有陌生人此時見到他,一定會給他臉上的陰鬱神情嚇得退避三舍;對島民來說,巨人警察的招牌表情他們再也熟悉不過,就像這島嶼海波碎成細浪的聲音、岸邊發現的死魚,司空見慣。

「憂鬱的喬」這外號,的確其來有自。

***

喬.杜畢一出生就是個巨嬰。母親常開玩笑,若他是個女孩,或許還能把媽媽出生來呢。由於難產,不得不剖腹將喬接生出來,也因此令母親艾洛絲日後無法懷更多孩子。她年近四十才生下喬,夫妻倆有這個獨子就心滿意足。

男孩逐漸長大,有段時間夫妻還真怕他患了什麼俗稱巨人症的肢端肥大症,會讓他壽命折半、甚至只能活到常人的四分之一,落得白髮人送黑髮人。布魯德老醫生(當年他還不老)安排這家人去找專家。專家做了一連串檢查後向夫妻倆保證,孩子不是肢端肥大症患者。然而,沒錯,這孩子碩大的體型會讓他日後有些健康問題,易有心血管疾病、關節炎、呼吸系統的毛病。等孩子大些,建議考慮以藥物治療,不過眼下只要密切觀察即可。

喬愈長愈大,在小學和國中校園裡總是「鶴立雞群」,學校桌椅太小,他坐起來很不舒服。處在同學之間顯得格格不入,彷彿巨樹種子落在錯誤地帶,被迫在赤楊及冬青樹間生存茁壯。別人不經意的一瞥,也難掩對其突兀怪異外表的訝異。

較長的孩子捉弄他,視他為低能怪胎。他想反擊,卻難抵對方人多勢眾和狡猾的詭計。就連在運動場上也無法活動自如。碩大的體型的確讓人難以輕忽,笨拙的反應和技術卻讓他備受輕辱。他沒有得以運用在競賽中的力氣,也缺乏身體該有的直覺。巨大體型反而成了足球場上的負擔,在摔角場內成了易受攻擊的目標。他似乎注定一輩子就在跌倒與爬起中掙扎。

到了十八歲,喬身高超過兩百一十五公分,體重達一百五十公斤。從各方面來說,他的體型都是一種負擔。笨重的外表讓同儕譏笑他愚蠢,其實他很聰明,卻不想努力證明別人錯了,反而讓自己表現得符合別人的看法。他果真成了怪胎,一個來自島嶼的怪胎:在島嶼上出生長大這項事實就注定他是怪胎;對本土波特蘭的孩子來說,島上來的孩子都是怪胎,即使體型正常的孩子也是,遑論怪異的喬.杜畢。他愈來愈自閉,終於捱到高中畢業,找了份工作,替營造公司老板柯維.杰弗開車。直到父親快退休,他才決定加入波特蘭警察局。不過,碩大體型也成了阻礙,警局考慮到其家族對警界的貢獻才決定錄取他。當警察的父親退休後,喬似乎理所當然地接下父親的職位,成為駐島警察,藉著本土輪調來島上的警察協助,維護島上治安。

喬回頭望著瑪莉安家。丹尼進屋去了,瑪莉安還站在門前階梯上凝視暗沈海水,綴湧其上的點點白色浪沫宛如暴雨天空中微露的幾許陽光。數不清多少次見到她這般模樣。起初以為她是望海出神了,就像那些來自遠方的外人初來島嶼時還不熟悉海浪的節奏,總會偶爾恍神地望著海。但有幾次,喬無意中被她望海時擔憂甚至恐懼的神情嚇到,那種表情絲毫沒有沈醉觀海的祥和感。她是不是有摯愛的人淪為波臣,才會像個丈夫命喪大海的寡妻,不願意離開丈夫墓前,不忍割捨對丈夫的愛意,癡癡凝望大海?就在這時,瑪莉安似乎意識到有人盯著她瞧而倏然轉身,見到巨人,她舉手道別,跟著兒子進屋。

回鎮上途中,喬停留在一座舊瞭望臺旁。第二次世界大戰時,凱斯科灣每座島嶼都蓋了瞭望臺,這是其中一座。後來,公營事業單位將某些瞭望臺移做倉儲設備或放置器具,這座瞭望臺卻始終保留原貌。瞭望臺的門敞開,鎖門的鐵鍊盤繞成圈擱在最上層階梯。島上孩子看見這座瞭望臺,就像螞蟻見到蜜糖一樣,情不自禁受到吸引。這裡不僅遮風擋雨,偏僻位置還能讓他們盡情酗酒、吸毒,甚至經常兩惡並行。喬肯定島上一些未婚懷孕的種就是在瞭望臺的陰暗角落播下的。

他停妥警車,從座位底下拿出「美格光牌」手電筒,穿越草皮,邁向瞭望臺階梯。這座不到三層樓高的瞭望臺鄰近海岸,瞭望的功能顯然因四周冒出的高樹而大打折扣。看到枝椏自樹梢硬生生折斷的裂口,喬十分納悶。

他在階梯底端停步,專心聆聽。瞭望臺似乎沒傳出任何聲音,但他心中隱隱不安。或許這已成了他的自然反應。這幾週在島上巡邏,不知為何總覺得心神不寧,可是他以島嶼為家長達四十年了呀。這陣子島嶼似乎變得不太一樣,他對雪曼.洛克伍警員這麼說,對方卻嗤之以鼻。

「喬,你肯定在島上待太久了,偶爾該休息休息,回文明社會度個假,免得疑東疑西。」

洛克伍說得沒錯,或許喬應該遠離小島一陣子,不過他對喬心中隱現的不安卻是錯誤判斷。郵局局長賴瑞.安玫齡也對喬說過,荷蘭島似乎瀰漫不祥之兆——說到此事,他們多半以舊名「避難島」稱之。

各種事件層出不窮:中央瞭望臺不斷有人破門闖入,喬即使以最堅硬的鎖鏈也擋不住入侵者的破壞。此外,通往瞭望臺遺址的小徑,雜草竟反常地蕪亂蔓生。通常在這種一月寒冬,應該只見處處結冰的黯黑氣氛,不該長出植物,更不該有人出現在這塊過往的屠殺地。喬看著蔓生雜草,心想春天一來,肯定得費一番工工夫才能重現小徑面貌。

除了瞭望臺這邊的怪異景象,還有一週前的車禍。那場意外造成韋恩.凱第當場死亡,同車的希薇.勞特也傷重不治。這樁意外讓喬非常憂煩。他跟在洛克伍身後,聽見女孩臨終前說出那幾句關於燈光和死人的遺言,不由得想起父親說過的話:

有時候,墳墓就是不夠深,埋不住死掉的惡人。

| FindBook |

有 4 項符合

魔鬼的名字的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 45 |

二手中文書 |

$ 277 |

歐美推理小說 |

$ 308 |

中文書 |

$ 308 |

驚悚/懸疑小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

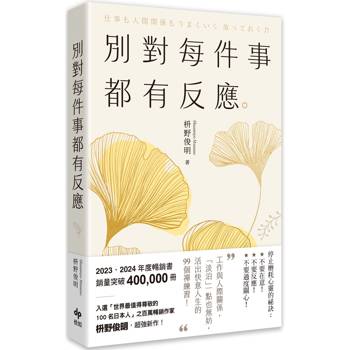

圖書名稱:魔鬼的名字

他,販賣恐懼與罪惡,他是魔鬼也不敢呼喊的名字!

一幫所到之處遍灑苦痛鮮血的惡徒;一個願為家鄉與知己奉獻自我的孤獨巨人。

以本書被譽為「史蒂芬.金接班人」,超級暢銷書《失物之書》作者約翰.康納利,以天使的筆觸刻畫魔鬼般的惡徒,直探人心欲望底層,揭露黑暗盡頭的希望微光。

最富詩意的血腥與恐懼,令人心跳錯拍的歌德驚悚懸疑傑作!

打從「他」逃獄殺警的那一刻起,平靜三百年的小島冤死之靈再度甦醒,一場如同宿命輪迴的復仇與贖罪之旅,在腥風血雨中展開……

三百年前,遠在大西洋岸之外的「避難島」遭一群殺手血洗,難以安息的亡靈沈潛在島嶼深處,時而群出懲凶,島上異象橫生。血腥的過往逐漸遭人忘卻之際,小島也改名為與恐怖遭遇無關的「荷蘭島」。

三百年後,二十一世紀的現今,「荷蘭島」依然猶如法外之地,島上唯一駐警,是擁有「憂鬱的喬」封號的孤獨巨人。某日,身世神祕的女子「瑪莉安」帶著稚兒來到島上,並與巨人結為知己,而百年來小島的平靜也因此畫上句點。「他」逃獄成功,伙同一群窮凶惡極的幫眾一路殺伐而來,瑪莉安的親人、朋友、擋路者,無一倖免。

「他」沒有正確名姓,「他」殺人不眨眼,「他」毫不手軟的殺戮,喚醒了島上沈睡數百年的仇恨與恐懼。

「他」,是誰也不敢呼喊的魔鬼!

章節試閱

序幕這是夢。這不是夢。這是夢,這曾經是夢。他腳下有沙,身後的獨木舟也拖上岸,一伙兒十二人全圍在他四周,等他發號施令。他舉手示意前進,白人跟著往森林走入,印第安人則分散衝奔到他們前面探路。其中一個原住民回頭望了莫洛克一眼,他臉上坑坑疤疤,一隻耳朵削了去,是他族人下的手。瓦巴納基族。這人是個瓦巴納基族傭兵,遭自家人放逐。他穿著內裡襯毛的動物皮衣,好應付嚴寒的冬季。「嘆陀!」原住民低喚惡神之名。惡劣的氣候、翻船溺斃的意外,或許連他在此與厭惡的白人為伍,都要歸咎到這惡神的作為。其他人不知道他的印第安原名...

»看全部

商品資料

- 作者: 約翰.康納利

- 出版社: 麥田 出版日期:2009-03-10 ISBN/ISSN:9789861734798

- 裝訂方式:其他 頁數:400頁

- 類別: 中文書> 類型文學> 驚悚/懸疑小說

圖書評論 - 評分:

|

|