2 養生駐顏篇

養生茶

在生活品質越來越高的當今社會,注重養生的人越來越多。電視臺的養生節目收視率一路攀升,圖書市場上的養生類書籍持續熱銷。人們關注養生,熱衷養生,並開始學習自我養生。

養生,是指通過各種方法頤養生命、增強體質、預防疾病,從而達到延年益壽的一種醫事活動。「養」是保養、調養、補養之意;「生」是生命、生存、生長之意。養生就是保養生命的意思,是人類提高自組織、自康復能力的學問,或者說提高人的生命力,從而消除疾病的學問——因此中醫養生有別於現代西方治療疾病的「醫學」。

目前養生手法以傳統中醫理論為指導,運用調神、導引、四時調攝、食養、藥養等方法,遵循陰陽五行生化收藏之變化規律,對人體進行科學調養,從而保持生命健康活力。精神養生是指通過怡養心神、調攝情志、調劑生活等方法,達到保養身體、減少疾病、增進健康、延年益壽的目的。所以養生既是科學的、專業的、嚴謹的,又是生活化的,有意思的,有品味的。

祖國醫學有著悠久的養生起源,有著廣博的養生智慧,有著豐富的養生手段,而養生茶,因為方便易行,可以隨時隨地飲用,而成為最便捷、最實用的養生方式之一。

藥方及注解

1.健腦茶

桑葉、何首烏、白蒺藜各10克,綠茶3克。

用法:沸水沖泡,代茶頻飲,每日1劑。

功效:補腎健腦。用於記憶力減退。

2.枸杞龍井茶

枸杞15克,山楂30克,龍井茶3克。

用法:沸水沖泡,代茶頻飲,每日1劑。

功效:補腎健腦。用於腎虛血瘀引起的健忘症。

3.蒲公英花茶

蒲公英花蕾(曬乾)6克,綠茶3克。

用法:沸水沖泡,代茶頻飲,每日1劑。

功效:清利頭目。用於頭暈目眩健忘。

4.五加仙鶴茶

刺五加根莖6克,仙鶴草、枸杞各15克,紅茶3克。

用法:沸水沖泡,代茶頻飲,每日1劑。

功效:益腎強記,用於記憶力減退症。

5.強記茶

熟地、麥冬各15克,生杏仁、遠志各10克。

用法:沸水沖泡,代茶頻飲,每日1劑。

功效:增強記憶力。

6.龍眼碧螺茶

龍眼肉30克,碧螺春3克。

用法:沸水沖泡,代茶頻飲,每日1劑。

功效:養心健脾。用於心血不足引起的健忘、失眠。

7.五加茯苓茶

刺五加根莖6克,茯苓、桃仁各15克,茉莉花茶3克。

用法:沸水沖泡,代茶頻飲,每日1劑。

功效:增強記憶力。

部分藥材簡介

何首烏:味苦甘澀性微溫。無毒。歸肝、脾、腎經。養血滋陰、潤腸通便、截瘧、祛風、解毒。主治血虛頭昏目眩、心悸、失眠、肝腎陰虛之腰膝酸軟、鬚髮早白、耳鳴、遺精、腸燥便秘、久瘧體虛、風疹瘙癢、瘡癰、瘰鬁、痔瘡。大便清瀉及有濕痰者不宜。忌豬肉、血、無鱗魚、蔥、蒜。惡蘿蔔。忌鐵器。

白蒺藜:味苦辛性平。有小毒。歸肝經。平肝解鬱、祛風明目、清疏上下、開賁通幽,用於肝陽眩暈頭痛、肝鬱脅痛、風熱頭痛、目赤腫痛、皮膚瘙癢等。用於治療晚期胃癌。相火旺盛、陽強易舉者禁忌。

蒲公英花蕾:味甘微苦性寒。清熱解毒,消腫散結。利尿、緩瀉、退黃疸、利膽。主治上呼吸道感染、眼結膜炎、流行性腮腺炎、乳癰腫痛、胃炎、痢疾、肝炎、膽囊炎、急性闌尾炎、泌尿系感染、盆腔炎、癰癤疔瘡、咽炎、急性乳腺炎、淋巴腺炎、瘰癘、疔毒瘡腫、急性結膜炎、感冒發熱。

刺五加根莖:味辛微苦性溫。歸脾、腎、心經。補氣、生血、安神、強身,還可擴張血管,改善大腦血量,對血壓具有雙向調節作用。抗疲勞、抗輻射、補虛弱、增強骨髓造血功能,並具有活血作用。用於脾腎陽虛、體虛乏力、食欲不振、腰膝酸痛、失眠多夢。陰虛火旺者慎服。

仙鶴草:味苦澀性平。歸胃、肝、脾、肺、大腸經。收斂止血、截瘧、止痢、敗毒、抗癌。用於咳血、吐血、瘧疾、脫力勞傷、癰腫。止血作用突出,無論哪個部位出血,無論病情是寒是熱,是虛是實,均可應用。可內服,可外用;可單味,可配方。

熟地:味甘性微溫。歸肝、腎經。滋補腎陰,質潤補血,填精益髓。用於血虛諸證、肝腎陰虛諸證。重用久服宜與陳皮、炒仁等同用,防止黏膩礙胃。

生杏仁:味苦性溫。有毒。歸肺、脾、大腸經。宣肺、鎮咳、祛痰、平喘、抗炎、鎮痛、潤腸、通便、下氣開痹、抗腫瘤、降血糖、降血脂、美容、殺菌。僅適宜於風邪、腸燥等實症。凡陰虧、鬱火如肺結核、支氣管炎、慢性腸炎、乾咳無痰等症禁忌單味藥久服。產婦、嬰幼兒、實熱體質、瀉痢便溏的人和糖尿病人,不宜吃杏仁及其製品。不可與小米、栗子同食,會胃痛;不可與黃芪、黃芩、葛根等藥同用。杏仁、菱與豬肺同食則不利於蛋白質的吸收。

遠志:味苦辛性微溫。歸心、腎、肺經。安神益智,祛痰,消腫。用於心腎不交引起的失眠多夢、健忘驚悸、神志恍惚、咳痰不爽、瘡瘍腫毒、乳房腫痛。有胃炎及胃潰瘍者慎用。

養生保健小教室

養生知識

我們日常所說的養生是狹義的養生學,養生不僅僅是食療、藥膳,不僅僅是氣功按摩針灸,也不僅僅是彈彈琴練練拳,養生要有東方文化的整體觀。

孟子說「吾善養吾浩然之氣」,佛道兩家的恬淡虛無也是高境界的養生大法。修煉和清靜無為,是最好的養身和養神、養心、養性。養生方法很多,琴棋書畫是養生,外出旅遊是養生,結交好友是養生,品茗賞花是養生,音樂瑜伽是養生。把思路拓寬,把心胸打開,都是養生。

養生就在日常生活中,選對適合自己的養生方法,生命才會更有意義,生活才會更有價值。

一、春天養生

春是陽長陰消的開始,春應養陽。春天主生發,萬物生發,肝氣內應,養生以養肝為主,原則是:生而勿殺,以使志生。養神志以欣欣向榮。逆之則傷肝,夏為寒變,奉長者少。意思是傷了肝氣,就會降低適應夏天的能力。《黃帝內經》提出:春三月要夜臥早起,披髮緩行,廣步於庭(到庭院中散步),以使志生(使志氣生發)。

夏天養生

夏是陽長陰消的極期,夏天主長,萬物茂盛,心氣內應,養生應以養心為主。要使氣得泄(當汗出就汗出),因為夏天屬陽,陽主外,所以汗多。逆之則傷心,秋天就會得痰症(呼吸方面的病),那麼就會降低了適應秋天的能力,所謂奉收者少。《黃帝內經》說:夏三月要夜臥早起,無厭於日(不要怕陽光),使志無怒(心情要愉快),使氣得泄(不要閉汗),若所愛在外(多到戶外活動)。在夏季,儘管天氣熱,人們可以適當多吃些辛味的東西,如辣一些的蘿蔔以及蔥白、薑、蒜等,其有發散、行氣、活血、通竅、化濕等功用,可補益肺氣,尤其是肺氣虛的人更應如此。

秋天養生

秋天是陰長陽消的時候,以養陰為主。秋天主收,萬物收斂,肺氣內應,養生應以養肺為主。收斂神氣,逆之則傷肺,冬為飧泄(完穀不化的腹瀉),奉藏者少(降低了適應冬天的能力)。《黃帝內經》說:秋三月,要早臥早起,與雞俱興(與雞一起作息),使志安寧,收斂神氣。

冬天養生

冬天大地收藏,萬物皆伏,腎氣內應而主藏,養生應以養腎為主,逆之則傷腎,春天會生痿病。奉生者少(降低了適應春天的能力)。《黃帝內經》說:冬三月,萬物閉藏,水冰地凍,無擾乎陽(不要耗散陽氣),要讓神氣內守,要避寒就溫,少出汗。必待日光(多曬太陽)。冬季飲食應遵循「秋冬養陰」「養腎防寒」「元憂平陽」的原則,飲食以滋陰潛陽、增加熱量為主。此時的飲食,要注意熱量的補充,多吃些動物性食品和豆類,補充維生素和無機鹽。狗肉、羊肉、鵝肉、鴨肉、大豆、核桃、栗子、木耳、芝麻、紅薯、蘿蔔等均是冬季適宜食物。而黏硬、生冷的食物多屬陰,冬季吃這類食物易損傷脾胃。而食物過熱易損傷食道,進入腸胃後,又容易引起體內積熱而致病;食物過寒,容易刺激脾胃血管,使血流不暢,而血量減少將嚴重地影響其他臟腑的血液循環,有損人體健康,因此,冬季飲食宜溫熱鬆軟。

3病症篇-全身症狀

中暑

俗稱發痧。在高溫和熱輻射的長時間作用下,機體體溫調節障礙,水、電解質代謝紊亂及神經系統功能損害的症狀的總稱。以出汗停止因而身體排熱不足、體溫極高、脈搏迅速、皮膚乾熱、肌肉鬆軟、虛脫及昏迷為特徵的一種病症。

中暑是一種威脅生命的急診病,如果不給予迅速有力的治療,可引起抽搐甚至死亡,永久性腦損害或腎臟衰竭。核心體溫達41℃是預後嚴重的體徵;體溫若再略為升高一點則常可致死。老年、衰弱和酒精中毒可使預後更為嚴重。

從病情差異大致上可分為:熱失神,症狀有,意識突然之間消失、體溫比平常高、明顯大量流汗、脈搏呈現徐脈等;熱疲勞,症狀有,直腸溫上升至39℃、皮膚寒冷、明顯大量流汗等;熱痙攣,症狀有,突然出現痛性痙攣和硬直的產生、體溫比平常高、明顯大量流汗等;熱射病,症狀有,產生高度的意識障礙、體溫上升至40℃以上、不明顯地流汗、皮膚乾燥等。輕微的中暑我們在家庭中即可以處理,嚴重情況下一定要緊急入院,儘快進行冷卻療法。

藥方及注解

1.防暑茶

茶葉6克,藿香、佩蘭各9克。

用法:藿香、佩蘭洗淨,與茶葉一起放入杯中,沸水沖沏。代茶飲。

功效:清熱解暑。適用於輕度中暑。

2.荷葉涼茶

荷葉1張,藿香、甘草7克,白糖適量。

用法:荷葉洗淨,切碎,與上述其他原料一起加水煮沸。代茶飲。

功效:清熱祛濕。適用於體弱中暑。

3.烏梅清暑茶

烏梅15克、石斛10克、蓮心6克、竹葉卷心30根、西瓜翠衣30克,冰糖適量。

用法:將石斛入砂鍋先煎,後下諸藥共煎取汁,去渣,調入冰糖融化即可。

功效:清熱祛暑,生津止渴。用於心熱煩躁,消渴欲飲不已,舌絳紅,苔黃燥等。

4.綠豆酸梅湯

綠豆100克、酸梅50克,白糖適量。

用法:上藥兩味洗淨,置容器內,用沸水沖泡取汁,再調入白糖即可。代茶飲。

功效:清熱解暑,是夏季的常用飲料。適用於治療暑熱,煩躁,燥熱等症。

5.翠衣涼茶

鮮西瓜皮9克、炒梔子4克、甘草3克,白糖適量。

用法:西瓜皮切小塊,與藥物一起沸水沖泡20分鐘,取汁放入白糖攪勻。涼飲。

功效:清暑利水。主治中暑發熱,煩悶口渴,小便黃少等症。

6.清暑明目茶

白菊花、決明子、槐花各10克。

用法:上三味沸水沖泡。代茶涼飲。

功效:清熱祛暑,平肝降壓。適用於暑天頭昏目眩,高血壓等病症。

7.祛暑清心茶

鮮竹葉心、麥冬心、連心、鮮佩蘭各6克。

用法:上藥共入容器以沸水沖泡,蓋悶10至15分鐘,取汁。涼飲代茶。

功效:清熱祛暑,清心除煩。適用於預防和治療暑熱所致的胸悶汗多,心煩口渴,疲倦納差等症。

部分藥材簡介

藿香:味辛性微溫。歸肺、脾、胃經。祛暑解表、化濕和胃。用於夏令感冒、寒熱頭痛、胸脘痞悶、嘔吐泄瀉、妊娠嘔吐、鼻淵、手足癬。善於理氣止嘔,為治濕鬱氣滯嘔逆之要藥。陰虛火旺、胃弱欲嘔、胃熱作嘔、中焦火盛熱極、溫病熱病、陽明胃家邪實作嘔作脹等情況下禁用。其莖能耗氣,慎用。

佩蘭:味辛性平。歸脾、胃、肺經。解暑化濕,辟穢和中。常用於祛濕藥、祛暑藥、調經藥。用於治療感受暑濕、寒熱頭痛、濕潤內蘊、脘痞不饑、噁心嘔吐、口中甜膩、消渴、口臭等。芳香性平,長於去陳腐,辟穢濁,為治脾濕口甜口臭之良藥。鮮葉或乾葉的醇浸出物能起到麻醉作用,甚至抑制呼吸,心率減慢,體溫下降,血糖過多及引起糖尿諸症。孕婦、哺乳期媽媽、糖尿病、陰虛、胃氣虛者需在醫生指導下服用或忌服。

石斛:味甘淡微鹹性微寒。歸胃、腎經。性屬清潤,清中有補,補中有清。解熱鎮痛、促進胃液分泌、助消化、增強新陳代謝、抗衰老。益胃生津、滋陰清熱。用於陰傷津虧、口乾煩渴、食少乾嘔、病後虛熱、目暗不明。石斛最好煎服。熱病早期,濕溫病及脾胃虛寒者,均禁服。

蓮心:史料記載,乾隆皇帝每到避暑山莊都要用荷葉露珠泡製蓮子心茶,以養心益智,調整元氣,清心火,解內毒。蓮子中間青綠色的胚芽就是蓮子心,它味道很苦,卻是一味好藥,印證了「良藥苦口」這句話。味苦性寒。無毒。歸心、肺、腎三經。清熱、清心、固精、安神、強心、止血、澀精。治心煩、口渴、吐血、遺精、目赤腫痛,也可治高燒引起的煩躁不安、煩躁失眠、神志不清和夢遺滑精等症,還可降血壓。蓮心有顯著的強心作用,能擴張外周血管,降低血壓。蓮心還有很好地去心火的功效,治療口舌生瘡,有助於睡眠。

養生保健小教室

中暑的程度和防護

中暑按照漸進關係分為三級

1.先兆中暑:在高溫環境中長時間工作,大量出汗、口渴、頭昏、耳鳴、胸悶、心悸、噁心、四肢無力、注意力不集中,體溫不超過37.5℃,如有這些症狀,已出現先兆中暑。

2.輕度中暑:具有先兆中暑的症狀,同時體溫在38.5℃以上,並伴有面色潮紅、胸悶、皮膚灼熱等現象,或者皮膚濕冷、嘔吐、血壓下降、脈搏細而快的情況。

3.重症中暑:除以上症狀外,發生昏厥或痙攣,或不出汗,體溫在40℃以上。

中暑的防護

1.出行避烈日:夏日出門要備好防曬用具,最好不要在上午10點至下午4點在烈日下行走,這個時段陽光最強烈,發生中暑的可能性是其他時段的10倍。

2.藥品隨身帶:防暑降溫藥品如十滴水、藿香正氣水(或膠囊)、人丹、風油精等最好隨身攜帶,以備應急之用。如果天氣特別炎熱,或者要去一個特別炎熱的地方,在還沒有出現中暑症狀的時候,先服用藿香正氣水等,可起到預防作用。

3.服裝要選對:衣服儘量選用棉、麻、絲類織物,少穿化纖品類服裝,以免大量出汗時不能及時散熱,引起中暑。

4.病人少外出:老年人、孕婦、有慢性疾病特別是有心血管疾病的人,在高溫季節和高熱時段盡可能減少外出活動。

5.不渴也喝水:夏季外出,一定要準備充足的水或飲料,在室內也要盡可能地多飲水。不要等口渴了才喝水,口渴表示身體已缺水。根據氣溫高低,每天需喝1.5至2升水。出汗較多時可適當補充淡鹽水和含鉀茶水。

6.給身體加油:夏季蔬菜水果豐富,如生菜、黃瓜、番茄、桃子、杏、西瓜、甜瓜等含水量較高,都可用來補充水分。乳製品既能補水,又能滿足身體的營養需求。其次,不能避免在高溫環境中工作的人,應適當補充鉀、鎂等微量元素。

7.睡眠要充足:夏天日長夜短,氣溫高,人體新陳代謝旺盛,消耗大,易感疲勞。充足的睡眠可使大腦和身體各系統得到放鬆,也是預防中暑的措施。睡覺時不要在空調下直吹,不要讓電風扇直吹,以免患上空調病和熱傷風。

8.防情緒中暑:持續高溫使人心煩氣躁、情緒低落、食欲不振、思維紊亂,甚至行為異常。「情緒中暑」的表現有:粗心,忘事,提不起精神,情緒激動或低落,不能靜心,不願思考,肝火上躥,並可能衍生心律失常、血壓升高等意外。大家要注意調節心態,保持良好的精神狀態。在給身體降溫的同時,也要給心情降溫。

| FindBook |

有 7 項符合

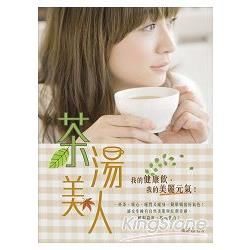

茶湯美人的圖書 |

|

茶湯美人 作者:張紓難 出版社:大都會文化事業有限公司 出版日期:2014-06-04 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 245 |

中文書 |

$ 245 |

氣血調養 |

$ 245 |

蔬果/飲品 |

$ 263 |

護理/保健 |

$ 277 |

📌健康飲食79折起 |

$ 298 |

社會人文 |

$ 315 |

醫療保健 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:茶湯美人

中日友好醫院中醫呼吸科主任醫師 張紓難以中醫「藥茶」的方式,針對女性的各種疑難雜症提出適當的飲茶方式,讓人在輕鬆飲用之餘,簡單擁有健康與美麗。

飲茶,是一種東西方皆有的生活文化,但「藥茶」卻是中醫「藥食同源」理論下,獨特的治病、養生方,依個人口味、體質等狀況,在茶葉之外加入藥用食材,將飲茶由解渴、怡情發揮到修身養性、延年益壽的極致。

女生總希望身材窈窕、容貌姣好,擁有絕佳氣色與吹彈可破的水嫩肌膚。而女人,是水做的,其實只要坐下來,為自己沏一壺茶,就能在茶香中輕鬆補水,簡單喝出一身迷人魅力,同時保有健康與美麗!

中醫教授張紓難累積20年經驗,提供331款藥茶配方,讓你輕鬆「飲」進健康,活出自信與美麗!

天天喝,你就能在愉悅的下午茶時光中,蛻變成一輩子的茶湯美人!

作者簡介:

張紓難

中日友好醫院中醫呼吸科主任醫師、教授、研究生導師。世界中醫藥學會聯合會呼吸病專業委員會常務理事兼秘書長,中華中醫藥學會急診分會常務委員兼副祕書長,中國醫師協會養生專業委員會常務委員。《現代臨床醫學》雜誌常務編委,《中國全科醫學》、《中國中醫急症》、《環球中醫藥》等雜誌編委。2005年獲「全國中醫藥十大傑出青年」提名獎。2006年被評為「全國中醫藥百名優秀科普專家」。

章節試閱

2 養生駐顏篇

養生茶

在生活品質越來越高的當今社會,注重養生的人越來越多。電視臺的養生節目收視率一路攀升,圖書市場上的養生類書籍持續熱銷。人們關注養生,熱衷養生,並開始學習自我養生。

養生,是指通過各種方法頤養生命、增強體質、預防疾病,從而達到延年益壽的一種醫事活動。「養」是保養、調養、補養之意;「生」是生命、生存、生長之意。養生就是保養生命的意思,是人類提高自組織、自康復能力的學問,或者說提高人的生命力,從而消除疾病的學問——因此中醫養生有別於現代西方治療疾病的「醫學」。

目前養生...

養生茶

在生活品質越來越高的當今社會,注重養生的人越來越多。電視臺的養生節目收視率一路攀升,圖書市場上的養生類書籍持續熱銷。人們關注養生,熱衷養生,並開始學習自我養生。

養生,是指通過各種方法頤養生命、增強體質、預防疾病,從而達到延年益壽的一種醫事活動。「養」是保養、調養、補養之意;「生」是生命、生存、生長之意。養生就是保養生命的意思,是人類提高自組織、自康復能力的學問,或者說提高人的生命力,從而消除疾病的學問——因此中醫養生有別於現代西方治療疾病的「醫學」。

目前養生...

»看全部

作者序

養生其實很簡單

當聽到人們用「水汪汪」之類的辭藻來形容一個女孩子的時候,首先令人聯想的是外表的姣好美麗,殊不知其深層次蘊含的卻是健康的問題。水之於人體健康的重要性不言而喻。人類賴以生存的地球約70%的面積是水,而人的體重約60%是液體。一般來說,人不吃飯可以活1個月,但不喝水最多僅能維持1週。所以,從這個意義上看賈寶玉說得很對:「(女)人是水做的」。

既然水如此重要,那麼如何飲水,飲什麼水,便成了更為重要的一個問題。

作為一名從醫已滿23年的臨床醫生,我實在不願乘著「養生熱」而「搭順風車」,更不敢(自忖也...

當聽到人們用「水汪汪」之類的辭藻來形容一個女孩子的時候,首先令人聯想的是外表的姣好美麗,殊不知其深層次蘊含的卻是健康的問題。水之於人體健康的重要性不言而喻。人類賴以生存的地球約70%的面積是水,而人的體重約60%是液體。一般來說,人不吃飯可以活1個月,但不喝水最多僅能維持1週。所以,從這個意義上看賈寶玉說得很對:「(女)人是水做的」。

既然水如此重要,那麼如何飲水,飲什麼水,便成了更為重要的一個問題。

作為一名從醫已滿23年的臨床醫生,我實在不願乘著「養生熱」而「搭順風車」,更不敢(自忖也...

»看全部

目錄

前言 養生其實很簡單

第一部分 準備篇

一 了解自身的體質

二 了解病情和需求

三 了解中藥飲片

四 準備飲片

五 準備杯子

六 準備水

第二部分 養生駐顏篇

養生茶

氣色不佳

烏髮美髮

減肥

增肥

明目

豐胸

解酒方

第三部分 病症篇

一、全身症狀

發熱

中暑

糖尿病

蟲症

瘡癤

淋巴結核

虛勞(體虛氣弱)

陰血虧損

脾胃虛弱

瘙癢

抑鬱

出汗

失眠

二、頭部症狀

頭疼

頭暈

高血壓

低血壓

鼾症

鼻竇炎

鼻衄(鼻出血)

口舌生瘡

牙周炎

齲齒

咽痛

聲音嘶啞

梅核氣

甲狀腺腫大

打...

第一部分 準備篇

一 了解自身的體質

二 了解病情和需求

三 了解中藥飲片

四 準備飲片

五 準備杯子

六 準備水

第二部分 養生駐顏篇

養生茶

氣色不佳

烏髮美髮

減肥

增肥

明目

豐胸

解酒方

第三部分 病症篇

一、全身症狀

發熱

中暑

糖尿病

蟲症

瘡癤

淋巴結核

虛勞(體虛氣弱)

陰血虧損

脾胃虛弱

瘙癢

抑鬱

出汗

失眠

二、頭部症狀

頭疼

頭暈

高血壓

低血壓

鼾症

鼻竇炎

鼻衄(鼻出血)

口舌生瘡

牙周炎

齲齒

咽痛

聲音嘶啞

梅核氣

甲狀腺腫大

打...

»看全部

商品資料

- 作者: 張紓難

- 出版社: 大都會文化事業有限公司 出版日期:2014-06-04 ISBN/ISSN:9789865719197

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝

- 類別: 中文書> 醫學保健> 護理/保健

|