南方的冬至就像北方的深秋,一切只顯得淒涼而並不蕭條,樹上黃、綠相間的葉子仍舊滿枝,在風中瑟瑟作響,一片片落下來,打著旋兒,像是舞蹈--嫁與東風春不管--現在不是春天,那風也不像東風般暖和吧!

雨凝走在墓地裡,感到前所未有的肅靜和空曠。

蘇放的墓碑前,她停下來,看著墓碑上這個熟悉又陌生的男人,她的父親。

記憶中只剩下了片斷,一些溫馨的片斷。

他離開的太早了,那時她只有六歲。

六歲的她像個公主。

她只是靜靜地望著墓碑,沒有講話,每次都是這樣。也許爸爸這個詞對她已經過於陌生了。

她送花,每次都只是送花。

記得小時候,他帶她去放風箏,總是采很多很多的野花,束在一起--有時候會帶上小宇,他也會溫和地對待小宇,但是她能感覺那種溫和與對待她的態度不一樣,他對小宇好,像對鄰家孩子好一樣,而對她的愛是用整個生命去愛,歡笑是肆無忌憚的笑,而小宇常常是坐在遠一點的地方吃蛋糕。

父親把風箏線給他拿,他笨笨的,雖然只比雨凝小一歲,看上去卻像小了很多,而雨凝在六歲的時候就已經對這個世界有了相當的洞察力,隨時可以鎮定自若地處理偶然事件。小宇好像什麼都不懂,除了吃蛋糕,除了笑。

他喜歡笑,對蘇放,對方茗,對雨凝。

他喜歡跟在雨凝的後面,去看雨凝做一些有趣的事情,他看雨凝把野花插在自己的小房子裡,看雨凝餵魚,看雨凝把蝴蝶做成標本--

他在後面追趕,他希望雨凝停下來,等他,甚至牽他的手,他看到過別人的姐姐是如何牽著弟弟的手的,但是雨凝從未有過。

至今,雨凝仍舊記得那眼巴巴等待的眼神,想到這裡不禁掉下眼淚來。

他們之間的障礙是蘇放,是方茗。

雨凝能夠準確地感知他們之間的隔膜,方茗對待小宇和自己完全不同的態度,那座闊大的房子裡充滿著冷漠和爭吵,空曠和冷寂,她都能感覺得到,還有父親的隱忍以及對她的愛,她終於明白為什麼父親會那樣的疼愛她,因為除了她,他一無所有,在這個家裡,他感覺不到一絲溫暖,她是他唯一的精神寄託。他愛她的母親,然而他從她那裡得到的只有失望,所以他把愛全部轉移到女兒身上,她是他維繫生命的最後一絲寄託。

「小姐,我們回去吧。」英姨說。

「回去吧。」雨凝應著。

她們往回走,穿過一排排的墓碑,忽然看見了方茗。英姨驀地滿身冷汗,雨凝也稍稍吃了一驚。方茗走過來,彷彿並沒有認出英姨,她只望著雨凝。

「我以為你從來都不會來這裡。」

「我也是這麼認為的。」

雨凝的話似乎激怒了她,她很想大聲地回敬她,她來也不是因為蘇放,最終卻沒有說,這樣的話多麼不合時宜。

她想殺死她,就在此刻。

「你和思飛一樣的輕狂,我要讓你們知道輕狂所付出的代價。」

「代價?我又怎麼會不知道呢?」雨凝輕笑道,很淡漠的樣子。「英姨,我們走吧。」她說著已經側身離開了。

「英姨?」大概是這句話喚醒了方茗的記憶,她喊了一聲「英子?」

英姨回轉身,「夫人--」

「你真的是英子?」

「是我,夫人。」

「我應該想到的,雨凝和你同時失蹤。」

「小姐還只是個孩子--那時候--」

「你不用說了,我能夠理解你的做法。」

「謝夫人理解。」

「你們走吧。」

「再會,夫人。」英姨轉身,和雨凝一起往回走。

過了一會兒,宋威追上來,「蘇小姐,好久不見了,你還在藍羚公寓?」

「我在哪兒與你無關。」

「雨凝,為什麼一定要這樣對我呢?我真的只是為了保護你,就算冒犯了你,難道就是罪不可恕了嗎?」

「之前與之後,我都不喜歡你,不喜歡你出現在我面前。」

「好吧,我只是來向你道歉,如果過去我曾得罪過你,我向你道歉。」說完他停住了,讓開一條,讓雨凝和英姨走過去。

蘇雨凝回到梨園,看見羅子安站在門口。英姨開了門,子安也跟著她們進來,穿過小徑,來到石桌前,雨凝停下了。

子安坐在石凳上,雨凝才又向前走了幾步,坐在竹椅上。

「每當煩躁的時候就想來梨園,」他望著雨凝,眼睛裡露出鬱鬱寡歡的神情。雨凝沒有答話,只抬頭看著他,等他繼續說下去。

羅子安站起來,走到雨凝近旁,坐在籐秋千上,「坐在這裡,心裡會很平靜。」

他望著窗前的墨竹,隨口念道:「羈遊念此君,子墨慰幽人。試作吳山想,瀟瀟意亦真。」

「你,是不是遇到什麼事了?」

「遇到什麼事?那是經常的啊,只是我總會有辦法解決,可是卻沒有辦法讓自己不煩躁,在我不認識你的時候我喝酒,現在發現其實比白蘭地更有效的是來梨園。」

「酒能傷身。」

「情能傷心啊。」

「子安--」

「雨凝,能不能為我彈首曲子?」

「好吧。」

竹影蕭蕭,琴聲悠然。

羅子安斜倚在秋千上,似睡非睡。想起前段日子中秋節四個人在梨園吃月餅的情景,也算頗有情趣,近而想到娛樂城裡的盛宴,燈光、人影,最終都散去了,剛開始還帶著興奮,後來就只剩下了疲憊,一個人鬆鬆垮垮地回到那棟空房子,想著白天那些鬼面的臉便心生恐懼……在梨園不一樣,這裡安靜,不用應付誰,不用害怕天亮了要起床;不用計算日子,有大把大把的時間可以揮霍,子安在這一刻忽然悟出《美國麗人》裡那個男主角為什麼會帶著被解雇的快樂開車停在便當屋前,說,他想找個不動腦筋的工作,然後就帶上帽子,圍上圍裙成了那裡面的一員,微笑著站在視窗給別人拿便當。

天漸漸暗下來,一片薄冰似的月亮從灰色的天空裡印出,蒼白,蕭殺。

琴聲止了,餘音猶繞。

「天色已晚--」

雨凝這句話把他從幻想中喚醒,然而一個「天色已晚」又讓他想到了《草莽英雄》裡羅師爺夜裡去拜訪王翠翹,翠翹在門口說:「天色已晚--」可是,最終,這絕色的女子還是沒有逃過委身羅師爺的命運。他望瞭望雨凝,發出一陣孩子氣的笑聲,說:「那我們該吃飯了吧。」

雨凝叫英姨端上飯菜,英姨說,「外面這麼冷,不如到房裡吃。」

子安也立刻跟著說,「是啊,雨凝,天氣已經冷了,小心著涼。」

「沒關係,還是在外面吧。」誰也不知道雨凝為何如此固執地要在外面吃飯,後來看到月亮子安才想明白。

「我替小姐去拿件外衣。」英姨說著又進房裡去了。

這時候的月亮已經不再似先前的蒼白,圓而大,倒像一塊溫潤的玉了。

雨凝仰了頭去望月亮,不禁吟道:「梨枝篩月影,竹青驚夜寒。」

子安接道:「一襲俱素裹,疑是嫦娥來。」

想到雨凝不怕寒冷的習性,子安又說,「青女素娥俱耐寒,莫非雨凝是廣寒宮裡的仙子!」

雨凝輕笑不語。

吃過飯,子安要求欣賞一下雨凝的畫。他是第一次進雨凝的書房,雖然心中早有藍圖,卻還是為裡面古樸的陳設感歎了一回。他細細地看過去,不遺一處。

「好雅致的書房!」子安不禁讚歎,「一身書卷氣的雨凝站在這裡正好相得益彰。」

雨凝又一次笑了,子安能感覺得到那笑意裡不是得意,不是高興,而是寬容,是一種讓人心安的寬容,聖潔,溫馨。

她把書桌上的宣紙挪放到一邊,擺開畫卷,子安一幅幅品賞,自然又有一番獨到的見解。彷彿遇見了知音,雨凝再次有了這種感覺。

他們同時看到了那個背影,蒼茫的夕照下,一個神祕又孤獨的背影。子安彷彿被擊了一下,沒有說話。

| FindBook |

有 3 項符合

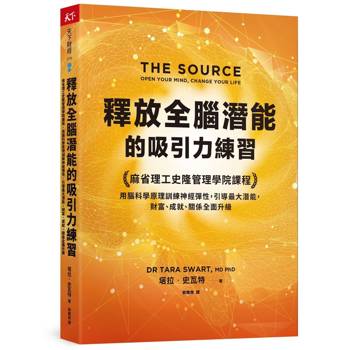

你是笙歌我是夜(2):重逢的圖書 |

|

你是笙歌我是夜2:重逢 作者:月下 出版社:華晟圖書公司 出版日期:2013-08-25 語言:繁體中文 規格:平裝 / 256頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 135 |

小說/文學 |

$ 198 |

中文書 |

$ 198 |

大眾文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:你是笙歌我是夜(2):重逢

方茗一生只為了那個離去的男人復仇,不惜傷害自己的女兒,卻不料最終那個離去的男人並沒有死,而是利用她所報復的人的錢去了國外發展,他說是為了藝術……當她開始回望時,她已經什麼也沒有了。

也許是造化弄人,看著這些死者,她在風裏回去——

秦思飛參與了這一切,也見證了這一切,當滄桑看遍、塵埃落定,她終於明白,她和他之間,她和人之間,人和人之間永遠都隔了那麼一堵牆。

作者簡介:

月下,原名高瑞賢,80後才女,現居北京,多家報紙、雜誌特約作者,曾出版長篇小說《你是笙歌我是夜》,文化隨筆《愛恨不如期:遺世獨立張愛玲》《傾我至誠 為你鍾情:張國榮的影夢人生》。博客http://blog.sina.com.cn/zyhf999

章節試閱

南方的冬至就像北方的深秋,一切只顯得淒涼而並不蕭條,樹上黃、綠相間的葉子仍舊滿枝,在風中瑟瑟作響,一片片落下來,打著旋兒,像是舞蹈--嫁與東風春不管--現在不是春天,那風也不像東風般暖和吧!

雨凝走在墓地裡,感到前所未有的肅靜和空曠。

蘇放的墓碑前,她停下來,看著墓碑上這個熟悉又陌生的男人,她的父親。

記憶中只剩下了片斷,一些溫馨的片斷。

他離開的太早了,那時她只有六歲。

六歲的她像個公主。

她只是靜靜地望著墓碑,沒有講話,每次都是這樣。也許爸爸這個詞對她已經過於陌生了。

她送花,每次都只是送花...

雨凝走在墓地裡,感到前所未有的肅靜和空曠。

蘇放的墓碑前,她停下來,看著墓碑上這個熟悉又陌生的男人,她的父親。

記憶中只剩下了片斷,一些溫馨的片斷。

他離開的太早了,那時她只有六歲。

六歲的她像個公主。

她只是靜靜地望著墓碑,沒有講話,每次都是這樣。也許爸爸這個詞對她已經過於陌生了。

她送花,每次都只是送花...

»看全部

目錄

一、當生命成為一種遊戲 1

二、當你孤單你會想起誰 9

三、我只是喜歡它的名字 17

四、是否我真的一無所有 26

五、女人的冷漠 34

六、熱鬧是一群人的孤獨 41

七、山雨欲來風滿樓 48

八、海面上的槍聲 53

九、逃出樊籠 60

十、心似雙絲網 65

十一、卿須憐我我憐卿 72

十二、碧海青天夜夜心 75

十三、含煙茶室裡的會面 81

十四、愛上梨園的月亮 89

十五、中秋相聚梨園 97

十六、記憶裡的上海灘 102

十七、她的背影讓他絕望 109

十八、煩惱就是菩提 116

十九、追隨你的腳步 123

二十、心驚月影移 131

二十一、葬禮 139

二...

二、當你孤單你會想起誰 9

三、我只是喜歡它的名字 17

四、是否我真的一無所有 26

五、女人的冷漠 34

六、熱鬧是一群人的孤獨 41

七、山雨欲來風滿樓 48

八、海面上的槍聲 53

九、逃出樊籠 60

十、心似雙絲網 65

十一、卿須憐我我憐卿 72

十二、碧海青天夜夜心 75

十三、含煙茶室裡的會面 81

十四、愛上梨園的月亮 89

十五、中秋相聚梨園 97

十六、記憶裡的上海灘 102

十七、她的背影讓他絕望 109

十八、煩惱就是菩提 116

十九、追隨你的腳步 123

二十、心驚月影移 131

二十一、葬禮 139

二...

»看全部

商品資料

- 作者: 月下

- 出版社: 華晟圖書 出版日期:2013-08-28 ISBN/ISSN:9789865839208

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:256頁

- 類別: 中文書> 類型文學> 大眾文學

|