香港老家族

1904年2月4日,我的媽媽廖夢醒在香港那打素醫院出生。前一年,我的外婆何香凝曾懷過一胎,在日本流產,是個男孩。她怕再次流產,便回香港娘家待產。那時,香港人都是把產婆請回家接生,他們不相信西醫。外婆因為在日本已接觸到西方文化,所以去醫院生產。外婆家附近有一家那打素醫院,又名雅麗士醫院,成立於1887 年,屬教會管理。儘管香港絕大多數居民是華人,但在英國殖民統治下,早期華洋界綫分明,西醫醫院不收華人住院。那打素醫院是香港第一家接收華人住院的西醫醫院,也是香港第一家產科醫院。孫中山就是它附屬的華人西醫書院(現在的香港大學前身)的首屆畢業生。

外婆和外公廖仲愷是1902年去日本留學的。外公就讀於早稻田大學政治經濟學系,外婆就讀於東京女子美術學校。他們在日期間結識了孫中山,受孫的影響,樹立起推翻腐敗的清王朝、振興中華、喚醒中國睡獅的理想。因此,他們給自己的第一個孩子,我的媽媽,取名為“夢醒”。媽媽剛滿月,外婆就返回日本繼續學業,把我媽媽留在香港交給她的母親陳二照管。

外婆的娘家在香港荷李活道。香港的主要街道,大都以英國的王公貴族或香港歷屆總督的名字命名,偶爾也有很本土化的名字,可是極少與美國相關。

自從1841年香港被割讓給英國變成商埠之後,廣東許多人擁到那裡“淘金”。外婆的父親何炳恆(又名何載)就是這支“淘金”大軍中的一員。初到香港,他在西區荷李活道祥發藥舖當小夥計。香港人不信西醫,有點兒頭疼腦熱,都是去中藥舖抓藥。藥舖的顧客差不多都是婦女。為了拉攏顧客,藥舖一般都備有山楂餅、葡萄乾、橄欖之類的乾果,抓好藥附上一小包乾果,讓病人服藥後去去口裡的苦味。如果家庭婦女帶著小孩去,就用它來哄小孩。這種生意經成功地拉近了藥舖與附近居民的關係。

何香凝的母親陳二當時是附近一戶人家的丫頭,因為經常去買藥,與何炳恆發生了感情。可是陳二沒有纏過腳,何炳恆在廣東南海的父母不同意他娶一個大腳丫頭,另外為他說了一門親。何炳恆拗不過父母,只得討了那個小腳女人為妻,讓陳二為妾。先相好的成了妾,後說親的倒成了妻,這一切都是大腳惹的禍。因此,陳二後來說甚麼也要讓我外婆纏足。

19世紀70年代,隨著香港商業的發展,閩、蘇、浙等地的商人也紛紛擁去。人多了,房價地價就上漲。早先地皮多落在英國人手裡,他們蓋樓,華人租住。地價房價上漲,洋人便賣樓,華人買樓,開始了炒樓炒地皮之風。這股風由西颳向東,從西營盤發展到中環,也包括了荷李活道。

早先地價便宜,一個銅板可以買一英尺地,市民可以隨意向政府田土廳認購。何炳恆打工存下錢就買地,地價漲了就賣地,從地產中賺到第一桶金。香港很多老家族都是靠地產起家的。何炳恆賺錢後,先開了一家祥安茶葉莊(這是香港第一家經營紅茶出口的商號),接著又開了一家絲綢店,逐漸成為一個富有的地產商和出入口商。何炳恆之所以開茶葉莊和絲綢店,是因為他到香港之前曾在澳門做過生意。凡與洋商有貿易往來的澳門商人都是從內地把茶葉、絲綢運到香港出售的。何炳恆對這兩個行業比較熟悉,他的店就開在荷李活道附近的摩羅街。

香港人稱那些頭上纏著白布以警察或看更為職業的印度人為“摩羅叉”。摩羅街因聚居這樣的印度人而得名。後來印度人遷走了,街道名稱依然不變。摩羅街分上下兩條。早年的小學課本裡就有這樣的課文:“摩羅上街在摩羅下街之上,摩羅下街在摩羅上街之下。”摩羅街在山坡上,街道並不長,現在已經成為一條古玩街。

何炳恆在摩羅上街買了一排房子,一、三、五號靠海一側全是他的產業,幾乎佔了半邊街道。樓下開店,樓上住人。摩羅街不是富人區,何炳恆這棟三個號相連、三層樓、有著三號相連大陽台的樓房在附近相當惹人注目。說起荷李活道何宅,附近無人不曉。香港在沒有填海造地之前,街道都是依山傍海,不像現在,從山腳到海邊有些地方竟隔有五條馬路之多。何宅後窗望去就是海。早期的樓房最高也就是三層。何炳恆和他的一妻五妾住在視野最開闊的三樓,二樓住著他的十二個子女。這些孩子裡,有七個是陳二所出。

大家族中的異類

何香凝在十二個孩子裡排行第九,原名何諫。她到底是哪年出生的,說法不一。1972年她去世的時候,我媽媽和我舅舅就有不同說法。媽媽堅持說,外公廖仲愷是1878年生,外婆比他小一歲,因此是1879年生。舅舅則說,我外婆屬虎,因此是1878年生。其實外公、外婆出生的時候,我的媽媽和舅舅還不知道在哪兒呢,連外婆自己都搞不清楚的問題,他們哪裡搞得清楚?爭來爭去,不用說,自然是舅舅得勝。於是在南京紫金山外公外婆合葬墓的墓碑上刻的是:“廖仲愷出生於1877年”,“何香凝出生於1878年”。

陳二的女兒,除老二早年夭折外,老四、老八都很聽話,很小就纏腳,很早就出嫁,只有這位九姑娘不是省油的燈。關於她如何與兄弟們一起爬樹;跟男人一樣抽水煙筒;不顧父親的禁令偷偷去讀書;羨慕太平天國的女兵,一次次剪開母親給她裹上的纏腳布……這些離經叛道的事人們早已熟知。素有“茶葉西施”之稱的何香凝,舉止可不像西施那麼斯文。

何炳恆喜歡打“十五和”。這是一種長方形的紙牌。廣東人把原來木造的骨牌天九變成紙牌,為的是禁賭時在家洗牌外面聽不見。他們幾乎人人都會玩。何炳恆喜歡讓妻妾兒女陪他玩。我外婆偶爾也玩玩,但她並不願在這上面花太多時間。她經常是讓婢女替她去陪老爺子,輸了算她的,贏了算婢女的。我外婆從小就淡泊金錢。也許正因為這一點,何炳恆在眾多子女中惟獨相信她,把家裡的財權交給她。管理一個有著六房人、主僕共二十來口的大家庭,可不是一件容易的事。

外婆出生在一個吃喝玩樂的商人家庭,卻出污泥而不染,從來沒有為金錢折過腰,一生清清白白。她在題畫《石,牡丹》中的詩正是她自己的寫照:

皎潔無塵石作家,

枝清葉淨棄繁華。

前生錯種朱門下,

卻被人稱富貴花。

由於大腳,外婆直到二十歲仍待字閨中。一個比她大一歲的美國華僑青年、皇仁書院的學生要成親,由於他是客家人,不興女子纏足,他的叔父打著燈籠給他找大腳女。當時女子人人纏足,找沒有纏足的姑娘談何容易?找來找去,最後找到我外婆。外婆和他正好配成一對。他就是我的外公廖仲愷。廖仲愷的叔父廖維傑是招商局的總辦。相親的時候,會看相的陳二發現廖仲愷眉中有一顆很大的痣。按照迷信的說法,這樣的痣是凶兆,預示將來會死於非命。但何香凝並不迷信,因此這顆痣沒有斷送這段姻緣。不過“死於非命”一說,卻不幸被陳二言中。

關於廖仲愷的出身,也有各種說法。我媽媽說,廖仲愷的父親廖竹賓從小過繼給叔叔,後來叔叔有了自己的孩子(即廖維傑)後待他不好,他就自己“賣豬仔”到美國去了。顯然這些她都得之於外公。我想,這個“賣豬仔”不一定是直意,也許是指他自己出走美國的意思。但是比外公年長十二歲的胞兄廖恩燾則對人說,廖竹賓在香港聖保羅書院畢業後,先在香港滙豐銀行工作,後來才去的美國。前幾輩的事,我們這些後輩有些也搞不清楚,只能由歷史學家去研究了。一般靠自己奮鬥立足的華僑大都受過洋人欺負,因此都很愛國。廖竹賓從小就教育兒子不要忘記祖國,要學好中文。廖恩燾十七歲被父親送回國讀書。外公在美國時,每天課餘都要到華人開的書館去讀古文。因此外公和他哥哥古文根底都很深厚。

剛結婚的時候,漂亮能幹的外婆看不上外公。外公貌不驚人,個子矮小。但是外婆很快發現,這個目光炯炯、衣著整齊的男人與精神萎靡的何家男人完全不同。她的父親妻妾成群,一個哥哥好賭,一個哥哥愛嫖。而外公不嫖不賭,只愛讀書,不僅有學問,還很有頭腦,有理想。她開始和他切磋學問,交談國事,彼此逐漸產生了感情。後來外婆告訴我,她是“先結婚,後戀愛”。

當時,正好戊戌變法失敗,有志青年痛感清朝腐敗,紛紛到國外尋找救國真理。日本離中國最近,赴日留學成了時尚。外公也想到日本留學,可是沒有錢。去日本留學須有三千元作旅費和學費。外婆本有私房錢兩千餘元,再變賣了紅木桌椅香案等嫁妝和珠寶首飾,終於拿出三千元供外公留學。1902年秋,外公東渡日本。兩個月後,外公的哥哥廖恩燾被清政府任命為駐古巴領事,取道日本去上任,外婆便搭他便船也去了日本。外公就讀於早稻田大學政治經濟學系,外婆不會日文,先入女子大學日語班。

| FindBook |

有 7 項符合

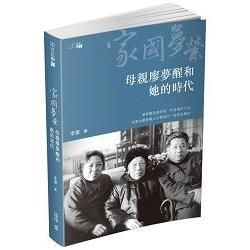

家國夢縈:母親廖夢醒和她的時代的圖書 |

|

家國夢縈:母親廖夢醒和她的時代 作者:李湄 出版社:香港中和出版 出版日期:2015-10-27 語言:繁體中文 規格:平裝 / 480頁 / 16.8 x 23 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 570 |

社會人文 |

$ 603 |

中文書 |

$ 603 |

女性人物 |

$ 603 |

中國當代人物 |

$ 603 |

歷史人物 |

$ 603 |

社會人文 |

$ 603 |

歷史 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:家國夢縈:母親廖夢醒和她的時代

廖夢醒是廖仲愷、何香凝的女兒。本書為廖夢醒之女撰寫的一部家族傳記。

作者詳述了母親廖夢醒的家世,包括外公廖仲愷被刺疑案、外婆何香凝領導的婦女運動、舅舅廖承志在香港的抗日工作,以及廖夢醒的婚戀、事業、生活等。

此外,早期同盟會的歷史,第一次國共合作的破局,抗戰時期香港、重慶國共兩黨的活動,宋慶齡文革期間的境況、晚年生活及逝世等,均在書中淋漓盡致地得以體現,反映了20世紀中國現代史的一個側面。其內容豐厚,絕大多數為第一手材料,係作者親見或親聞。書中還收錄了三百多幅珍貴圖片,可讀性極強。

作者簡介:

李湄

廖夢醒、李少石之女。俄語、英語翻譯,中國電影家協會離休幹部,宋慶齡基金會名譽理事。1950年至1954年在北京人民藝術劇院從事演員工作,1959年畢業於北京外國語學院俄語系。畢業後分配至新華社從事漢譯俄翻譯二十年,1979年轉至中國電影家協會外國電影研究部研究英美電影,1988年離休。

TOP

章節試閱

香港老家族

1904年2月4日,我的媽媽廖夢醒在香港那打素醫院出生。前一年,我的外婆何香凝曾懷過一胎,在日本流產,是個男孩。她怕再次流產,便回香港娘家待產。那時,香港人都是把產婆請回家接生,他們不相信西醫。外婆因為在日本已接觸到西方文化,所以去醫院生產。外婆家附近有一家那打素醫院,又名雅麗士醫院,成立於1887 年,屬教會管理。儘管香港絕大多數居民是華人,但在英國殖民統治下,早期華洋界綫分明,西醫醫院不收華人住院。那打素醫院是香港第一家接收華人住院的西醫醫院,也是香港第一家產科醫院。孫中山就是它附屬的華人西...

1904年2月4日,我的媽媽廖夢醒在香港那打素醫院出生。前一年,我的外婆何香凝曾懷過一胎,在日本流產,是個男孩。她怕再次流產,便回香港娘家待產。那時,香港人都是把產婆請回家接生,他們不相信西醫。外婆因為在日本已接觸到西方文化,所以去醫院生產。外婆家附近有一家那打素醫院,又名雅麗士醫院,成立於1887 年,屬教會管理。儘管香港絕大多數居民是華人,但在英國殖民統治下,早期華洋界綫分明,西醫醫院不收華人住院。那打素醫院是香港第一家接收華人住院的西醫醫院,也是香港第一家產科醫院。孫中山就是它附屬的華人西...

»看全部

TOP

目錄

香港老家族

大家族中的異類

參加同盟會

童年回憶

寵兒

炸彈驚魂

“肥仔”不肥

在東京上學

“地震”

孫中山結婚

回國

何香凝救夫

廖仲愷教女

熱海之行

定居廣州

民國十三年

無憂的少女

風雲突變

廖仲愷遇刺

廖案之謎

大革命失敗

被日本警察打聾耳朵

私定終身

“流放”巴黎

香港交通站

入黨

爸爸被捕

爸爸在獄中

蟄居

烽火連天

團聚三年

保衛中國同盟

西摩道

香港淪陷 /208

澳門的饑荒

“只知何遜是名流”

長途跋涉

山城安家

聯絡員

何香凝赴渝受阻

運X 光機去延安

改名李少石

李少石遇難

柳亞子...

大家族中的異類

參加同盟會

童年回憶

寵兒

炸彈驚魂

“肥仔”不肥

在東京上學

“地震”

孫中山結婚

回國

何香凝救夫

廖仲愷教女

熱海之行

定居廣州

民國十三年

無憂的少女

風雲突變

廖仲愷遇刺

廖案之謎

大革命失敗

被日本警察打聾耳朵

私定終身

“流放”巴黎

香港交通站

入黨

爸爸被捕

爸爸在獄中

蟄居

烽火連天

團聚三年

保衛中國同盟

西摩道

香港淪陷 /208

澳門的饑荒

“只知何遜是名流”

長途跋涉

山城安家

聯絡員

何香凝赴渝受阻

運X 光機去延安

改名李少石

李少石遇難

柳亞子...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 李湄

- 出版社: 香港中和出版有限公司 出版日期:2015-10-28 ISBN/ISSN:9789888369003

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:480頁

- 商品尺寸:長:168mm \ 寬:230mm \ 高:22mm

- 類別: 中文書> 歷史地理> 歷史人物

|