◎黑色肖像

每幅肖像都繪於一次偶遇後。偶遇的對象都是莫名想對我講述自己生活的陌生人。這種情境無法強求,所以這八張肖像畫是在三年時間裡完成的。例如,那位退休講師在莫斯科郊外的通勤火車上突然坐到我眼前,那個有紋身的年輕人是在醫院的院子裡走向我,還有石匠謝爾蓋在一場正教抗議遊行中找上了我(大家還會在〈為了抗議總體規劃而祈禱〉系列中看到他)。

這些人的處境給我留下了沉重的印象,因此我決定在黑色背景中繪製肖像。〈黑色肖像〉中人物的觀點和情緒在我們的社會中相當典型。由石匠謝爾蓋和政治學教師維克托的肖像組成的雙聯畫尤具代表性,展現了我們國家最常見的兩種政治情緒:貧困、缺乏教育的社會階層反對「西方」,而所謂「知識階層」則鄙視「老百姓」。

我們在走廊上候診,

等待著眼科醫生。

一位畫家坐在一旁,

為我畫了一幅畫像。

我拿起肖像,

端詳一番,

我覺得自己已經改變,

我內心自以為還年輕,

但畫上的人讓我吃驚。

「剛打來一通電話,『最後一個老頭死了』,我們的村子再也沒有了。」

謝爾蓋・費奧多羅維奇,「打油詩人」,15 分鐘後他會得知自己妻子的一隻眼睛失明了。

◎女性篇

〈女性篇〉中的所有人物都來自寫生,她們的話則都是逐字記錄。不過,我試圖在這一系列中,從純粹的報導轉向象徵——將各種具體的情境概括成能夠傳達我的感受和體驗的圖像。這些畫不僅是具體人物的肖像,也代表了各種人物原型:衰朽者與孤獨者、酗酒者與狂歡者、剽悍的蘇聯大媽⋯⋯每一幅畫都為俄羅斯外省女性生活這一整體圖景增添了自己的色調(悲傷、反諷、憤恨)。

我出生在莫斯科郊外的謝爾普霍夫城。身邊的婦女和女孩都在談男人:熟悉的和陌生的,前任、現任和未來的。那時我們都相信,愛會改變我們單調的生活進程。

我還相信一件事,那就是我作為藝術家的天職。只有我那自學成才的藝術家父親贊成我去莫斯科學習,並贊成後來從事藝術創作的計畫。一些女性友人的母親試圖讓她們的女兒少和我接觸,認為這種妄想會傳染,會妨礙她們找夫婿。她們是對的——我至今仍然單身,沒有孩子。

我在莫斯科生活了十多年。一來到外省,我就能認出那熟悉的畫面和談話。即使是離婚的朋友也會同情我「悽苦的命運」。我成了一名藝術家,但並不覺得自己是贏家。在我們國家,無論是我的還是她們的人生策略都在漸漸走向失敗。我看著〈女性篇〉中的每位主角,並在她們每個人身上都發現了自己的影子。

◎莫斯科便利商店的奴工

2012年 10月 30 日,一群民間社運人士在莫斯科解救了一家便利商店裡的 12 名奴工,店主是哈薩克人占蘇魯・伊斯坦別科娃及其丈夫薩肯・木孜德巴耶夫。幾乎所有獲釋者都是來自哈薩克奇姆肯特的女性,而伊斯坦別科娃本人也來自該市。伊斯坦別科娃在不同時期邀請她們到自己的店裡工作,然後奪走她們的護照,強迫她們每天免費工作 20 小時。她們的食物只有爛菜湯,常遭毆打和強姦。一些獲釋者近期才進入這家店,另一些則已被奴役了六到十年。

她們當中有很多人在被囚禁期間生下了孩子。伊斯坦別科娃會找機會擺脫這些孩子,把他們送回哈薩克,並宣稱他們已經死亡,另一些孩子則從很小就開始為她的家族充當勞力。

其中一名奴工扎日娜的母親塔吉納爾・阿希羅娃多年來一直在努力解救自己的女兒。她們是哈薩克公民,但哈薩克警方拒絕立案。在莫斯科,戈利亞諾沃警局的警員也無視塔吉納爾的訴求。據這些過去的奴工說,警察知道店裡發生的事情,定期來找伊斯坦別科娃索賄。奴工若是逃跑,警員會親自將她們送還給主人。意識到無法通過法律手段解救女兒後,塔吉納爾求助於「另一個選擇」運動的社運人士。藉由大量人員「突襲」商店,他們成功解救了奴工。

除了占蘇魯,她的兩個姐妹也在做奴役別人的勾當。她們每個人都有好幾家商店,奴隸制在其中已施行了約 25 年。占蘇魯的姐姐碩勒潘在 2002 年被判虐待罪。然而,弗拉迪米爾・普丁總統以「人道」為由赦免了她。

2012 年 11 月,伊斯坦別科娃和木孜德巴耶夫先是以非法剝奪自由罪遭刑事立案,後又以「非法且無依據」為由結案。2013 年初,這對夫妻重新開起便利商店,目前正在招募員工。

我一直對現代奴隸制這個主題很感興趣。在網路上看到一篇關於解放奴工的報導後,我致電給「公民協助委員會」,希望在奴役者占蘇魯・伊斯坦別科娃和她丈夫薩肯・木孜德巴耶夫的審判中擔任畫師。委員會職員阿納斯塔西婭・傑尼索娃通知我最新消息:受害的女性們剛才本應在變容村的偵緝科和她們的前主人當面對質,但為了不讓這一幕發生,上級試圖為她們捏造一個行政違法名目——在俄羅斯境內未登記住處非法居留,以便將她們緊急驅逐回哈薩克和烏茲別克。其中一名懷孕五個月的女孩差點流產。在律師和社運人士的努力下,受害者被成功帶離偵緝科並送往醫院。

聽到這件事後,我去了醫院,在那裡我遇見了萊拉和莫塔拜爾。

相識

萊拉,26 歲,其中有十年時間在奴役中度過,來自烏茲別克。

這些女孩由一名志工看護。這些前奴工從醫院被帶去公民協助委員會。室外的風大到甚至穿透了我的皮大衣,而懷孕的萊拉卻只穿著單薄的鞋子和風衣,連手套和帽子都沒有,在結冰的地上踉蹌而行。她緊緊抓著我,以免摔倒,也能多少暖和一下。飢腸轆轆的姑娘們在麥德龍裡吃了速食。

她們依偎在一起,並立刻睡著了。

巴克婭

巴克婭今年 34 歲,但看上去有 40 歲。她度過了十年奴隸生涯,頭和腰每天都被毒打,門牙全都被打掉,手指和耳朵也被打斷。

巴克婭的兒子包爾占今年五歲,但看上去只有兩歲。孩子走路不穩,胸廓變形。在獲釋前,包爾占從未去過室外。醫生認為孩子被放在一個盆子裡,並在暖氣片上綁一整天。包爾占說很多話,但沒人知道他說的是什麼語言,也許他發明了自己的語言。他的母親每六個月見兒子一次,每次半小時。在囚禁期間,巴克婭又生下一個女兒,現在這個女孩本該七歲了。占蘇魯・伊斯坦別科娃說女孩死了。但巴克婭覺得女兒還活著,她被賣到了哈薩克。

巴克婭說,便利店裡至少裝了 30 個監視器;奴工不得走出監控範圍。她們被禁止彼此交談。每天的工作從早上六點開始,一直持續到凌晨四點。

她們經常被打到失去知覺,有時甚至在失去知覺後還繼續被打。女主人常說:「不見血我不會停」。一個奴工女孩被活活打死。毆打奴工時,主人的四個兒子也常在場。這些十幾歲的孩子親自動手毆打他們的「財產」,父母也鼓勵他們這樣做。主人強迫奴工互相告發。巴克婭說,她拒絕「告密」,在挨打時她會沉默並試圖反抗。店裡還有一項制度:奴工若想將就著生存下去,就必須為自己的親戚「牽線」,讓她們也來當奴工。巴克婭沒有邀請任何人來「工作賺大錢」。

有一次巴克婭設法逃了出來:她先是在公寓的入口處睡了三天,然後跑到院子裡,在那裡撞見了便利商店的一位老顧客。巴克婭向她講了自己的故事,並乞求幫助。顧客帶巴克婭回自己家裡,讓她等著。過了一陣子,她和占蘇魯・伊斯坦別科娃一起回來了。占蘇魯賭咒發誓說,巴克婭的奴役勞動將會得到報酬,甚至會「買一輛車給她」。我不知道巴克婭是不是相信了,但她想起了自己還有一個人質兒子,於是便回到了店裡。可想而知,她在店裡因為逃跑而挨了一頓毒打,然後又一切如常了。

負責此案的社運人士發現,伊斯坦別科娃姐妹的社會地位相當高,在政府和警界也有建立關係。巴克婭來自一個住在烏茲別克的哈薩克裔貧困多子女家庭。幾年前,一名從伊斯坦別科娃那裡逃跑的女奴聯繫了巴克婭的母親吐瑪爾,告知她女兒淪為奴隸。母親去報警,但警方拒絕調查。當時她連去莫斯科的機票錢都籌不到。

萊拉一家

這是巴赫提,萊拉的兒子,在奴役中出生。他名字的意思是「幸福」。他今年六歲。

伊斯坦別科娃把和巴赫提一樣在奴役中出生的姐妹送去哈薩克,過了一段時間,她告訴萊拉,小女孩死了——「她被牛角頂死了」。巴赫提被留在便利商店裡生活。他彷彿成了和他同齡的店主兒子的解悶玩具。當巴赫提不用娛樂主人兒子時,他就得工作:搬運食品並裝箱,還要為女主人按摩。如果男孩有什麼沒做好,占蘇魯 •伊斯坦別科娃或她的助手別喀就會抓他的頭去撞鐵製保險櫃或牆壁。男孩的頭被主人打得傷痕累累。巴赫提每天都能見到萊拉,但他被禁止與母親交流。

奴工獲釋後,主人占蘇魯・伊斯坦別科娃把巴赫提和其他奴工的孩子一起綁走,但因為害怕媒體,就把他們扔在了火車站。現在,巴赫提整天都想看動畫片。萊拉說,孩子開始笑了,有時還會調皮。

2011 年,萊拉有了丈夫賽依勒汗。他從哈薩克過來打工,為占蘇魯・伊斯坦別科娃的親戚工作,並偶然認識了萊拉。伊斯坦別科娃發現賽依勒汗非常喜歡萊拉,便提議讓他在便利商店當司機,並與萊拉和其他奴工一起住在地下室。賽依勒汗同意了。值得一提的是,他和其他工人不同,他領工資,也不會挨打,因為作為司機,他可以逃跑。

現在萊拉懷孕七個月了。超音波檢查顯示,儘管萊拉不斷被毆打,但胎兒並無大礙。萊拉認為,占蘇魯・伊斯坦別科娃的計畫是讓她和丈夫在便利商店一直做到老(或做到死),而他們的孩子將自動成為她的奴隸。萊拉沒想過要逃跑,因為她擔心兒子巴赫提,不想拋棄他。

萊拉說,占蘇魯・伊斯坦別科娃來自一個貧困家庭。其他獲釋女性說,她的犯罪生涯從她在哈薩克經營妓院開始。只有她丈夫的遠房親戚,被伊斯坦別科娃奴役了 17 年的薩勒塔納提知道占蘇魯過去的全部經歷。就在「戈利亞諾沃奴隸」被解救前不久,薩勒塔納提拋下了自己在奴役中生下來的兩個孩子阿米拉和艾色勒,逃了出去。獲釋女性說,她答應要救出其他人,會和她們取得聯繫。

但這件事並沒有發生。這些前奴工推測,薩勒塔納提已經被抓住並被殺害了,因為她是個過於危險的證人。此外,她在店裡也沒什麼用。萊拉和賽依勒汗這麼描述她的狀況:頭髮掉光了,腿因為一直挨打而發紫(「我們一開始以為她穿著紫色連褲襪」),腿上有許多包,血經常從裡面噴湧而出。

薩勒塔納提的女兒艾色勒沒有接受過教育。從很小的時候起,她就要服侍伊斯坦別科娃的母親,也就是說,她是第二代奴隸,已經無法想像什麼是自由和沒有奴隸主的生活。

| FindBook |

|

有 1 項符合

Victoria Lomasko的圖書 |

|

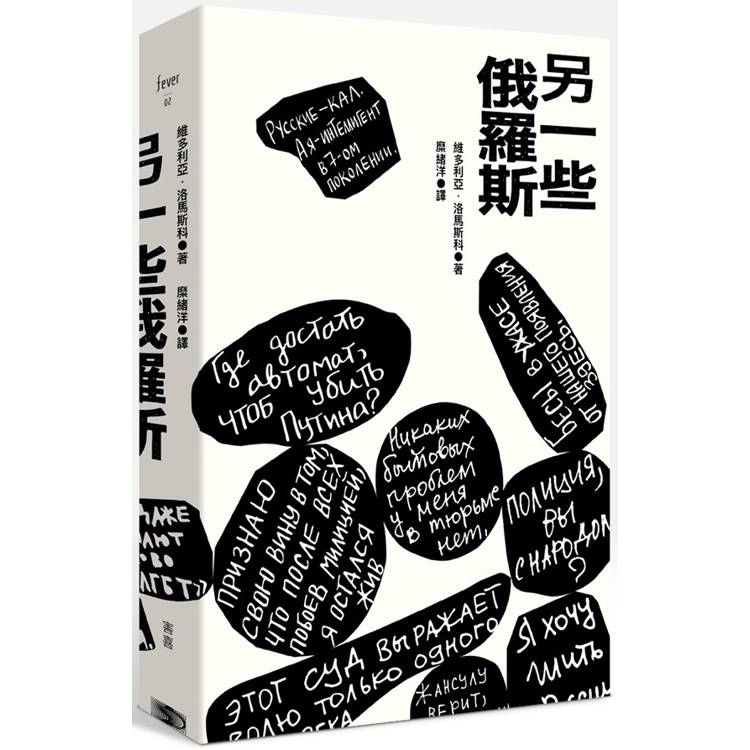

$ 379 ~ 432 | 另一些俄羅斯【金石堂、博客來熱銷】

作者:維多利亞‧洛馬斯科(Victoria Lomasko) 出版社:害喜影音綜藝有限公司 出版日期:2024-12-01  共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:另一些俄羅斯

◎在烏俄戰爭、「戰鬥民族」與普丁之外,還有許許多多我們尚未認識的「另一些俄羅斯」……

維多利亞·洛馬斯科筆下的俄羅斯是主流媒體中幾乎不會看到的「另一些」俄羅斯:少年罪犯、外僑勞工、性工作者、在正教中尋求庇護的老人……作為藝術家和行動主義者,她以生動而緊迫的現場速寫,以及同樣精彩的文字,記錄下了所謂「普丁穩定」時代普通人慘淡的日常生活,以及被社會不公正和不平等激怒的群眾走上街頭的場景。這些可貴的「圖畫報導」卻在俄羅斯緊縮的輿論環境下被列為政治禁忌。

作者簡介:

維多利亞・洛馬斯科,1978年出生於俄羅斯謝爾普霍夫。

她是一名平面藝術家,曾就「圖畫報導」這種工作方式舉辦講座和發表文章。

她是2010年康丁斯基獎提名作品《被禁止的藝術》一書的共同作者,並共同策劃了兩檔大型藝術展覽:「女性主義鉛筆」和「畫法庭」,其作品在俄羅斯和國外多次展出。她現居德國。

譯者簡介:

糜緒洋,自由撰稿人、譯者,譯有《生命是賭注:馬雅可夫斯基的革命與愛情》、《明亮,明亮的日子:塔可夫斯基劇本集》等。

章節試閱

◎黑色肖像

每幅肖像都繪於一次偶遇後。偶遇的對象都是莫名想對我講述自己生活的陌生人。這種情境無法強求,所以這八張肖像畫是在三年時間裡完成的。例如,那位退休講師在莫斯科郊外的通勤火車上突然坐到我眼前,那個有紋身的年輕人是在醫院的院子裡走向我,還有石匠謝爾蓋在一場正教抗議遊行中找上了我(大家還會在〈為了抗議總體規劃而祈禱〉系列中看到他)。

這些人的處境給我留下了沉重的印象,因此我決定在黑色背景中繪製肖像。〈黑色肖像〉中人物的觀點和情緒在我們的社會中相當典型。由石匠謝爾蓋和政治學教師維克托的肖像組成...

每幅肖像都繪於一次偶遇後。偶遇的對象都是莫名想對我講述自己生活的陌生人。這種情境無法強求,所以這八張肖像畫是在三年時間裡完成的。例如,那位退休講師在莫斯科郊外的通勤火車上突然坐到我眼前,那個有紋身的年輕人是在醫院的院子裡走向我,還有石匠謝爾蓋在一場正教抗議遊行中找上了我(大家還會在〈為了抗議總體規劃而祈禱〉系列中看到他)。

這些人的處境給我留下了沉重的印象,因此我決定在黑色背景中繪製肖像。〈黑色肖像〉中人物的觀點和情緒在我們的社會中相當典型。由石匠謝爾蓋和政治學教師維克托的肖像組成...

顯示全部內容

作者序

◎本書收錄了我在2008—2016年期間創作的圖畫報導。那幾年間,我前往俄羅斯的城市和鄉村,與生活在社會邊緣的人交談。這些創作按年代順序排列——政治局勢和俄羅斯社會生活在不斷變化,我選擇的主題、主人公和工作方法也隨之改變。本書分為兩個部分:「不可見的人」和「被激怒的人」。

「不可見的人」講述了少年教養所學員、鄉村學校師生、外僑勞工、在正教中尋求庇護的老人、性工作者和俄羅斯外省單身女性的生活。在所謂的「普丁穩定」時代,媒體對此類題材漠不關心。對我而言,「不可見的人」並非某些特殊的邊緣人物;在俄羅斯,多數...

「不可見的人」講述了少年教養所學員、鄉村學校師生、外僑勞工、在正教中尋求庇護的老人、性工作者和俄羅斯外省單身女性的生活。在所謂的「普丁穩定」時代,媒體對此類題材漠不關心。對我而言,「不可見的人」並非某些特殊的邊緣人物;在俄羅斯,多數...

顯示全部內容

目錄

◎

引言

不可見的人

黑色肖像

為了抗議總體規劃而祈禱

女性篇

少年教養所的繪畫課

鄉村學校

莫斯科便利商店的奴工

下諾夫哥羅德的「小姐」們

被激怒的人

抵抗編年

Pussy Riot

2013~2014 年的政治作秀審判

「肩並肩」:同性戀與恐同分子

公民聯盟 2015~2016:長途貨運司機、

泥炭公園和橡樹公園

在分裂的世界中尋找「 再政治 」的途徑

出版後記

引言

不可見的人

黑色肖像

為了抗議總體規劃而祈禱

女性篇

少年教養所的繪畫課

鄉村學校

莫斯科便利商店的奴工

下諾夫哥羅德的「小姐」們

被激怒的人

抵抗編年

Pussy Riot

2013~2014 年的政治作秀審判

「肩並肩」:同性戀與恐同分子

公民聯盟 2015~2016:長途貨運司機、

泥炭公園和橡樹公園

在分裂的世界中尋找「 再政治 」的途徑

出版後記

|