| FindBook |

|

有 5 項符合

阿圖洛. 貝雷茲-雷維特的圖書 |

|

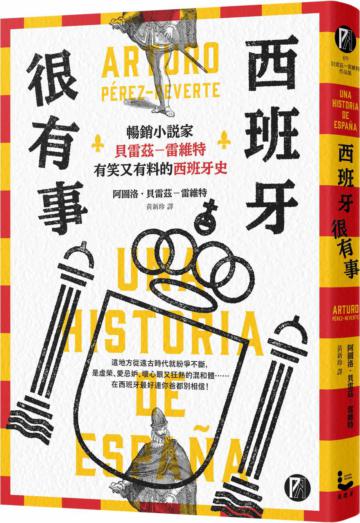

$ 200 ~ 342 | 西班牙很有事:暢銷小說家貝雷茲―雷維特有笑又有料的西班牙史

作者:阿圖洛.貝雷茲-雷維特 / 譯者:黃新珍 出版社:漫遊者文化 出版日期:2020-11-11 語言:繁體/中文  2 則評論 2 則評論  共 19 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 19 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

$ 289 ~ 299 | 擊劍大師

作者:阿圖洛.貝雷茲-雷維特(Arturo Perez-Reverte) / 譯者:陳正芳 出版社:漫遊者文化 出版日期:2011-01-13 語言:繁體中文 規格:平裝 / 320頁 / 14.8*21cm / 普級 / 單色印刷 / 初版  共 2 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 2 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

$ 240 ~ 370 | 聖堂密令

作者:阿圖洛.貝雷茲-雷維特(Arturo Perez-Reverte) / 譯者:陳慧瑛 出版社:漫遊者文化 出版日期:2010-07-16 語言:繁體中文 規格:平裝 / 424頁 / 14.8* 21cm / 普級 / 單色印刷 / 初版  1 則評論 1 則評論  共 3 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 3 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

$ 100 ~ 370 | 海圖迷蹤

作者:阿圖洛.貝雷茲-雷維特(Arturo Perez-Reverte) / 譯者:葉淑吟 出版社:漫遊者文化 出版日期:2010-01-14 語言:繁體中文 規格:平裝 / 448頁 / 14.8*21cm / 普級 / 單色印刷 / 初版  共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

$ 45 ~ 264 | 戰爭畫師

作者:阿圖洛. 貝雷茲-雷維特(Arturo Perez-Reverte) / 譯者:張雯媛 出版社:漫遊者文化 出版日期:2008-03-06 語言:繁體中文 規格:平裝 / 300頁 / 15*21 cm / 普級 / 單色印刷 / 初版   共 3 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 3 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

維特

維特可以指: 維特 (歌劇),1892年法國作曲家馬斯內創作的歌劇 維特 (加來海峽省),法國加來海峽大區加來海峽省的市鎮 謝爾蓋·維特,俄羅斯帝國政治家 卡特琳娜·維特,德國花式滑冰運動員 詹姆斯·維特,泰國足球運動員 蘇·維特,英國電視製作人 取自「https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=维特&oldid=31229172」 分類:二字消歧義

維基百科

維基百科

|