生活太忙、工作太雜、思緒太亂,煩惱太多?

365日,一天一篇小文章,冥想帶你開啟生活新篇章!

▎冥想是和自己的親密約會

日常生活中你如何與自己相處?

每天的生活中又有多少是完全屬於你的時間?

看似簡單的問題,回答起來似乎沒有那麼容易。

我們常常放縱地睡去,只是可惜睡去更像是忘記或放開自己……

比起需要進入狀態保持練習的興趣愛好,冥想操作起來更容易,你只需要坐下來,安靜下來,將所有的注意力收回,就是與自己在一起。

▎超越孤獨,享受單獨

不同於孤獨,單獨是我們每個人都需要的狀態,尤其是我們的內心。

因為在獨處的時候,精神的自由才會還我們一個真實的自我。

在獨處中,我們體驗美好的時光,獨處也是靈魂成長的必要空間。

如果我們能夠拋下所有東西,找回屬於自己的時空,學會純粹的獨處,那麼我們就有機會遠離所有的影響,無論是渴望、占有、消沉、束縛,還是其他,從而有機會深入自己的靈魂深處,覺察出自己最真實的感受,這樣才有機會超越孤獨、享受孤獨。

▎浮生若夢,如果醒來也是一場夢

在冥想狀態下,我們常常從自我、此刻中抽離,「看見」過去曾經發生,

此刻正在發生,發現自己建造一個夢,讓自己入夢──

只是我們無法知道,我們是醒著,還是在夢中醒著。

既然不可知,醒與睡無從考證,也不再重要。重要的是,無論在第幾重夢境,我們都在好好經歷、感受與體驗。這是夢本身攜帶的美好及可能。

▎突如其來的悲傷也有意義

每當遇見那些不那麼好的情緒時,

我們總習慣性地想要讓它快點過去,

比如悲傷、孤單、無奈、無力……

拿悲傷來說,多數情況下它都是突如其來的,

因為一個電影畫面,因為一首歌,因為曾經熟悉的場景。

潛入這樣的悲傷裡,我們會發現所有的悲傷似乎都蘊含了「已經流逝」的狀態,所以底色裡充滿了淡淡的憂傷。

悲傷的同時,不也能夠看到自己從過去如何成長為現在的自己嗎?

回憶一直在,不只時間會化悲傷為美好,曾經的遇見、曾經的經歷,何嘗不是美好?

【瑜伽修習的三個階段】

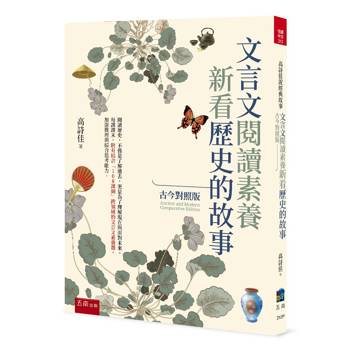

瑜伽(Yoga)的梵文詞根是yuj或者yug,意味著連繫、結合、束縛。

瑜伽是一種個人與世間萬物連結、相處、經歷的方式,

我們並非孤立地生存在地球上,所以這三個詞便是瑜伽修習的三階段:

◎連繫──先要與除了「我」以外的外在世界連繫起來,建立連結;

◎結合──在連結的基礎上,與之融合成為更大的存在;

◎束縛──保持覺察與約束,依據心靈的準則約束力量,掌控對外界的影響。

與人交往,是俗世生活的必需品,也是成長為更好的自己的必經之路。

本書特色:生活中總會遇到突如其來的挫折與無奈,面對浮躁的日常,我們究竟應該如何安然度日?作者提出了日日靜心的冥想修習法,透過簡單的冥想練習幫助讀者汲取內心的平靜和力量,在日常生活中獲得快樂、喜悅。願瑜伽冥想也成為你的道路,願我們都能活出自我,享受生命。

作者簡介:

梁龍蜀,龍門院創辦人、作家、瑜伽老師。一個修習瑜伽的胖子,致力於個人內在成長,主張「活出一條路,讓更多人看見更多可能」,著有暢銷書《二三十歲開間幸福小店》、《不上班的理想生活》。

章節試閱

冥想是和自己的親密約會

日常生活中你如何與自己相處?

每天的生活中又有多少是不分給工作、不分給家人,完全屬於你自己的時間?看似簡單的問題,回答起來似乎沒有那麼容易。

我們常常放縱地睡去,只是可惜睡去更像是忘記或放開自己。

清醒溫和地與自己相處,是重要的。可以給自己的滋養,是愛自己的表現。

比起需要進入狀態保持練習的興趣愛好,冥想操作起來更容易,你只需要坐下來,安靜下來,將所有的注意力收回,就是與自己在一起。

冥想是最輕鬆的瑜伽練習

如果身體的狀態和時間不允許進行日常的瑜伽體式訓練,冥想是我們每日可以進行的瑜伽練習方法。

冥想需要一個相對安靜的環境,也需要能夠讓人放鬆身心的香味(香、熏香、蠟燭等)、音樂(幫助自己平和安靜下來),以及一小段不被打擾的時間(初始練習以15分鐘為宜),甚至只是放下手機,找個舒服的環境坐下來。

如果快節奏的社會發展無法掌控,我們可以用這15分鐘來調整自己的節奏。

閉目養神,是對身體的修養

有時候我們的身體很想睡,腦袋卻無比興奮;有時候我們的腦袋想休息,身體卻不願睡去,像個躁動的孩子,不讓頭腦睡去。

我們看電影,聽音樂,起身走走,為了打消疲憊的睡意;我們回到溫暖的床,找一處舒適的沙發,沉浸在睡夢中,都是一方「戰勝」了一方。

下一次,在這樣的糾結片刻,還可以嘗試閉目養神。找一個舒服的姿勢,閉上眼,將注意力慢慢放回到呼吸上,「聽見」身體在休息,思維在細微中保持清醒,這就是簡單的日常冥想。

冥想是讓心湖澄清的過程

在瑜伽的世界中,我們是宇宙的創始──「梵」的一部分,「梵」在我們的世界中以各種各樣的方式呈現,就好像在每個人的心中,都有一片心湖,天 上有雲飄過,湖邊有樹生長,都會在心湖中以倒影的形式映現。

我們常認為有些事很難,要鼓足勇氣,或是羨慕那些可以去完成某些事的人,但實際上最需要勇氣的,是面對隨時與自己在一起的「自己」,或者說,自己內在的真實。

這內在的真實就是內心的一片湖。當思維開始判斷好壞的時候,或者要求正能量的時候,像極了心湖被飄過的風吹起,卻要兀自保持鎮定,那就需要內在出現某種寧靜的力量與外在抗衡以維持穩定。

冥想,就是要將注意力拉回心湖中,慢慢放鬆,放下對抗,柔軟下來,去發現、感受內在寧靜的流動。

所有成長的力量都來自內在

我們時常以為影響一個人的主要原因,是外在環境。

實際那真正「指揮」我們行動的,都來自內在──即便內在的自我「不作為」,它也需要面對及接納外在環境,讓自己順應環境的大趨勢。

在環境中實現自我是這樣,我們與自己的交流也是如此。我常糾結於外在呈現的選擇,但其實每一個選項都代表著內在,真正尚未想清楚和未能和解的是內在。

我們需要先解決內在的和解與確認,才能更好地應對外在,也是另一種「攘外必先安內」。

冥想,是更清晰地看見這兩部分,見證它們敵對、尷尬、和解、攜手向前的過程。

冥想是與自然連結的管道

感受一下,怎樣的頻率是大自然的頻率──太陽冉冉升起、一朵花慢慢綻放、溪水嘩啦嘩啦、一棵樹一點一點長高。這所有的過程,儘管都有一個時間的橫軸,但在每一分每一秒經過的當下,都慢得讓人想要屏住呼吸。

大自然的頻率就是如此──緩慢、深長。

當我們與大自然的頻率連通的時候,就好像是進入大海,成為大海的節奏一樣。長時間與自然同頻率,內在的、骨骼的、皮膚的傷痛就會被充滿生機並且有力的自然療癒。

冥想就是與自然連結的管道。

冥想就是你的暫停鍵

為什麼高僧、俠士看起來那麼「帥」?尤其在一些重要關頭或如臨大敵的時候,他們還可以旁若無人,閒庭信步。因為在修煉過程中許多講求「心法」的部分,都跟內在和冥想中的「靜」製造的「空隙」有關。

時間「靜」住了,我們看見過去、現在和將來;空間「靜」住了,我們得以有機會全方位感受同一個事物,彷彿按下了暫停鍵。

在這樣的空隙中,我們也可以實現轉換,從好老闆變成好爸爸,從女強人變成好女兒,從一件事到另一件事,平穩而緩慢,且保持精力旺盛。

當你能夠感受那個「空隙」,奇妙和力量就發生了。

為什麼進入冥想狀態時整個人很清明

一件事的開頭,總會走向一個結果。而任何一個結果,都會開啟一輪新的開始。

不是所有的因果都有跡可循,唯一不變的,是它們之間的相互連繫。

當處在事件中,我們往往只關注眼前,或是盯住事件本身,常常很難再去看到事件與事件之間的連繫,有時陷入不同事件的同一個循環而不自知。

冥想中學習「停止思維」以及「放下」,可以幫助我們挪到當下之外,發現它與它之間的連繫,更深刻洞察這一系列事件出現在「我」生命中的意義。

每天花15分鐘冥想

日常生活裡,忙忙碌碌就是一天,為工作、為理想、為家人、為朋友,看起來都是為了自己,卻似乎沒有一樣是為了自己。

有人說,每天最安心的時候是下班回家把車停進車庫還沒走出來的那5分鐘,因為那是自己的時間。我們是需要給自己時間的。需要時間,也需要被關注,這樣自己才會舒服。

而平常那些看似給自己的時間,用來瀏覽新聞、看電影,無意識間五感和思維都需要保持清醒狀態:這不是休息,是消耗。

冥想時,大大方方地給自己時間、關注和愛,這是對自己的滋養。

冥想教會我們向內看

當我們仔細審視生活,就會意識到:從幼年開始,我們接受的教育就僅僅止於觀察和了解外部世界,從來沒有人教導過我們,應當如何向內看,發現和了解內在。因此我們在渴望被別人了解、了解別人的同時,對於自己卻是一個陌生人。由於缺乏自我了解和人際關係難以稱心如意,生活中也常常充滿了無法言說的困惑與失望。

事實上,常規的教育體系只開發了我們大腦的一小部分,而另外負責做夢、睡眠以及儲存所有精力的潛意識領域,仍鮮為人知。我們的思維可以掌控整個身體,但身體卻不能掌控精神。冥想是一個與潛意識建立連結的橋梁,能幫助我們探索潛意識的未知世界。

當你練習冥想一段時間之後,你會發現,你會越來越容易覺察到自己的潛意識,且越來越清晰,在清晰中生出堅定,進而少去許多選擇或猶豫的煩惱。

冥想是了解內在的機遇

《黃帝內經》提到:通則不痛,痛則不通──身體疾病的發生常常由於小的堵塞疼痛沒有被及時覺察,累積之後造成較大的病症。

冥想的過程,是一個自我清理和疏通的過程,將注意力轉移到呼吸之後,我們透過對身體器官的關注來卸掉情緒,覺知到薄弱的部分,讓痛點不痛,使身體通暢。

如果說藥物是外來的手段和方式,冥想則是來自內在的重啟、活化和修復。內和外,是兩種方式,沒有哪一種更好,而是各有優勢。

通之後,才有機會積蓄力量,像一個蓄水池,清洗乾淨之後蓄水,才有機會因為自己的滿溢而給予別人。

清醒地睡著

遇到一個好的冥想老師,在語音引導中,你會感受到身體的放鬆與舒適,像睡著一樣,但是同時,你的思維是覺醒的,這種感覺很像是:「剛剛舒服地睡了一覺,我還聽見了自己打呼的聲音」。如果真的像你所說,身體已經睡去,器官已經在休息狀態,你也睡著了,你又如何能夠知道你在打呼呢?

身體疲憊需要休息,與保持意識的清醒,並不相悖。

現代人的許多疲憊不堪,與其說是身體上的,不如說是心累帶來的情緒壓力,需要藉由身體的休眠來補充能量,但其實在讓自己得到休息這件事上,睡覺不是唯一的方式。

對於身體來說,如果醫療方式是被動的修復,睡覺是自然修復,冥想就可以視為自己啟動的有意識修復──你說,哪個效果更好?

當然,對於絕大多數人來說,冥想再好也不能代替睡眠,各司其職,相互促進才好。睡覺前,運用冥想的方法放鬆身心,有助於提高睡眠品質。

冥想和催眠的區別

常有人認為冥想和催眠是相同的,尤其是那些被老師帶領的冥想。實際上,兩者有很大的不同:催眠讓人舒緩、放鬆,冥想不是,它是在放鬆中保持覺知,甚至在瑜伽的體位練習中,體驗動態冥想;催眠的好處更多是針對大腦的,可以改善睡眠品質,可以最大限度地激發腦電波,而冥想的好處是針對精神上的,但凡與精神相關的沉穩、平和、堅韌等都可以透過冥想來改善,催眠則不行;冥想可以有催眠的益處,比如改善睡眠,但催眠無法達到冥想的益處。

所以,即便在最初只需要有催眠效果,也建議你從冥想開始練習,堅持練習,以這樣的方式獲得更深入的安寧放鬆。

冥想是和自己的親密約會

日常生活中你如何與自己相處?

每天的生活中又有多少是不分給工作、不分給家人,完全屬於你自己的時間?看似簡單的問題,回答起來似乎沒有那麼容易。

我們常常放縱地睡去,只是可惜睡去更像是忘記或放開自己。

清醒溫和地與自己相處,是重要的。可以給自己的滋養,是愛自己的表現。

比起需要進入狀態保持練習的興趣愛好,冥想操作起來更容易,你只需要坐下來,安靜下來,將所有的注意力收回,就是與自己在一起。

冥想是最輕鬆的瑜伽練習

如果身體的狀態和時間不允許進行日常的瑜伽體式訓練,冥想是我們每...

目錄

Part 1 我的瑜伽往事

Part 2 約你冥想的365天

冥想不是靜坐

歡迎來到瑜伽的世界

感受身體,與它連結

與人相遇,享受關係

舊名詞背後的新意義

瑜伽的人生之旅

瑜伽體式練習入門

後記:綻放自己,是生命旅程的意義

Part 1 我的瑜伽往事

Part 2 約你冥想的365天

冥想不是靜坐

歡迎來到瑜伽的世界

感受身體,與它連結

與人相遇,享受關係

舊名詞背後的新意義

瑜伽的人生之旅

瑜伽體式練習入門

後記:綻放自己,是生命旅程的意義