回憶「那一夜我們說相聲」

有心栽花花不開,無心插柳柳成蔭。

1984年吧!我還在靠全省走透透的到處作西餐廳秀為生。同一年認識了從美國學戲劇回來的賴聲川,大家一見投緣。

本來,賴聲川曾經和蘭陵劇坊的金士傑,李國修討論過一個想法,他覺得「相聲」這個文化在台灣好像消失了,或者說「死了」,當時那十年左右確實在媒體裡已經極少得到相聲的表演,上一輩精彩的相聲演員去演電影的演電影,開集郵社的開集郵社,到美國移民的移民,其他的相聲演員也多半因為生活所迫,為了糊口,能改行也就自然的改行了,所以各種北方相聲,南方滑稽。說說唱唱等節目漸漸的真聽不到了。而且有近十幾年的光景。我在剛出道的那幾年中,28歲那年吧!去參加一部國片的演出,巧遇了小時候的相聲偶像演員,魏龍豪先生,我去跟魏叔打招呼,表示敬愛之意,魏叔也知道我這個新演員,不見外的聊起天來,我當然也像現在有許多人問我一樣的問法,我也很關心,很期盼地問魏先生為什麼這些年在收音機裡都聽不到您們精采的相聲表演了?我現在還記得很清楚,魏先生百感交集的表情,重點就是說,環境不行了,新段子難產,老段子聽多了,收入過於微薄,社會地位偏低云云,同時也很感慨的說許多好友也勸過,鼓勵過他們繼續堅持下去,包括葛小寶先生也曾三番五次的激勵過他,但是,他還是不後悔不再講相聲了,所以他們那幾位,也就各奔西東,各自生活去了。話說當年賴聲川與李國修,金士傑在蘭陵劇坊相識,相合作過,彼此對對方都頗能信任,本來是他們三個要作一個相聲劇,主題是「文化」這個東西會因為一個時代的需要應運而生,但是不再被需要的時候,「文化」這個東西會自然的,悄悄的就跟我們說再見了,文建會也好、文化部也好,花再多錢想去復興它,也未必有用,這個主題不錯,換句話說,他們想用一次相聲劇的演出,來表示對相聲在台灣消失了,作一個哀悼,就是替相聲寫一個祭文吧!這就更好玩兒了。

可是金士傑當年剛好得到一個基金會的贊助去美國遊學去了,聲川,和國修就找上了我,一聊,我說好哇!相聲我從小就愛聽啊!可是愛聽不表示就能講啊!更別提怎麼編寫怎麼創作啦!於是,三個人把當時海峽兩岸所有出名的相聲演員的錄音帶,收集了個差不多,開始聽!聽、又聽,記下筆記,討論,我和聲川又去聽過一次魏龍豪先生的演講,談相聲的結構法,最最主要的還是三個人聽了很多的錄音帶,而且還有心,有意的去裡面找方法,找為什麼,找了一段時間以後,我們也不管是否有三年拜師,五年出師,或者什麼「說」、「學」、「逗」、「唱」、「捧」等相聲的基本動作一定要純熟啦等等條件,我們就憑著賴聲川,一個讓我們倆信得過的一位舞台創作導演,還有國修編、寫、演過電視短劇,我也演過不少短劇和二千場左右的西餐廳秀的經驗。再加上我們對相聲的熱愛,就不論成敗,也沒什麼壓力的,便開始替相聲寫起「祭」文來了,說起祭文這個意思,讓人覺得生命這個東西「生與死」的關係,往往透過某一種儀式性的東西,或者說,一篇有感情的祭文,或者說,重新演義出死與生的關係,或者說,就當他還沒死,還在活著。這種虛中帶實,實裡又帶著幾分詭異,然後手法上又是寓傳統於現代的,以相聲的方式,說出來的語言戲劇,在我們三人初生之犢不畏虎的心態下,該做歷史調查的去作歷史調查,有感而發就別憋著,每天嘻嘻哈哈的工作到深夜,有的時候愁眉深鎖地去設想一個包袱到天明。

由於沒人逼著我們硬要作什麼,由於票房的壓力不存在,(那年月舞台劇能演出就不錯了,沒人去想票房)由於三個人的創作理念接近,也由於三個人都還年輕,我最老,才33歲,都還很有闖勁兒,經歷裡也都有足夠的熱情,不急不忙,也不浪費時間的,用了半年的時間,刪掉了大約四倍的長度,最後變成了我和國修在台上演出的長度,國修的思想夠現代,表演語言非常精準,有我完全沒有的一種情緒組合的方法,他在〈台北之戀〉的段子裡述說了一段只有一個鐘頭的戀愛故事,語氣特準、節奏特準,(不是一般人的節奏)。在電視與我裡替我幫腔的表演,更是渾然入裡與說者完全合一,我在幫他的「台北之戀」文中,便顯得爆燥過多,啼聽較少。在那兩個段子裡,我對國修無形的表現,百聽不膩,每每讚賞。

當然,如果沒有28歲就得到柏克萊戲劇博士的賴聲川的旁觀、監督、規劃,我和國修的表演經驗,自創的能力,就不太可能長成如此的形狀,我們三個人的幽默感,也未必就能發酵起來,以致於讓久違的台灣相聲,得以復甦吧!!

2004年10月

演員要怎麼幹一輩子

又要出發了,又要離開家人,裝做很瀟灑地跟每一個房間、窗戶、茶几,和家人、小狗,花園和水管,說再見。幾個月不見,還好現在有電話,還好有電腦視訊,要不然真跟古人一樣,「家書抵萬金」了;什麼事也都有相對的一面不是嗎?古代交通不便,出遠門動輒幾年,客死途中,客死異鄉,思念故友,描寫離情、寂寞的、精采的詩詞也特別地多。那都是被寂寞給憋出來的。沒錯,孤獨是容易體會沉靜,但是孤獨也容易讓人胡思妄想,把自己給困住。

離家就離家吧!不但要好好地出門,還得要更好好地幹活,不管要拍的那齣戲,有多麻煩,還是有多破損,我都一定要常想起塢他哈根寫的《尊重表演藝術》裡面的一句話:「演員,就是為了要滿足編劇、導演、老闆,一切工作人員,把自己累得跟『狗』一樣,也不抱怨。」你別不信,我還經常這樣地鼓勵自己,因為相對地,以上那些工作的人,不也是要把自己累到一定的程度,也不能抱怨,所以也沒什麼不平的。

愈要離開家的時候,愈覺得家裡是「窗明几淨」,充滿情感,一路上會不停地想,直到下了飛機,走在北京或者任何一個大陸的機場裡,才開始收拾心情,專心面對工作。也只有專心地去體會工作,才能不胡思妄想,也只有把握當下,跟家人再見面時,才會什麼都好。否則,後果可就精采了,嚴重的人,會有家歸不得,為什麼呢?原來「心」已經回不了家了,如果心成了流浪漢,再聰明的人,你說他幸福,我都不相信。

這幾年在大陸拍戲,劇組住哪裡,我就住哪裡,旅館一般都屬二星級,往後大概也高不了哪去。其實老闆找我們去幹活,哪個不想多節省一點,所以只要有熱水洗澡,自己換一個亮一點的檯燈燈泡,擺上自己帶來的文具、茶壺、香具(沉香、香爐),家人照片放在抽屜,買一二盆可以澆水的花,或常綠的植物,偶而帶著老婆畫的畫稿,牆上一貼,稍稍妝點一些自家的東西,只求「窗明」和「几淨」,倒也能安心渡日,工作不懈,「懈」也不成啊!這年紀工作若有懈怠,別人表面上不好說,私底下會瞧不起我,划不來;而且奇怪,演戲這個工作,你要是愈偷懶,人愈容易累,愈專心不二,時間過得愈快,拍完了,後悔的地方也會比較少。但是住的地方,不見得要豪華、體面,只要不複雜,安靜、乾淨,足矣。

以前年輕的時候,不知道怎麼演戲才叫好,只聽朋友說:「那個演員真好,演起戲來好鬆。」我們都看得到別人怎麼鬆,可是自己就是鬆不下來,好吧!那就把目標「ㄍㄧㄥ」在鬆上吧!於是每天都很ㄍㄧㄥ地去注意如何讓自己「鬆」,已經很ㄍㄧㄥ了,又怎麼能鬆呢?因為年輕,殊不知,「鬆」哪裡是一天兩天,或一年兩年,就可以上得了身,出得了功;因為「鬆」這個字,意思多了去了。有天生就很活潑的歌手,先天就迷人的眼神,家傳的長相和微笑,這些也都是不必苦練,就已經擁有的一種「鬆」,「先天」,是不能夠去計較的意思。

拍戲或演戲前,專心地做做體操,能幫助一點鬆,練習的次數愈多,愈容易鬆,要強的個性,也會不放鬆有關於「鬆」的體會,台詞熟練了容易鬆,入戲入得對容易鬆,「要好心切」容易鬆,鬆到一定程度之後,鬆不出來了,怎麼看,還是「要好心切」而已,不管什麼樣的角色,執行的是何種情緒,內在控制表演的你,一定要愈輕鬆愈好,輕快,舉重若輕,演錯了別怕,別在意,別受到影響,免得愈來愈糟。

我幹嘛要提鬆不鬆的問題,因為看到太多我喜歡的好演員,甚至好導演,不是為了鬆而鬆,就是過ㄍㄧㄥ,過ㄍㄧㄥ的演員,就算你的表演很鬆但是浮,就算你演得深,但是單,就算你演得「酷」,但是你過於期待觀眾掌聲,就算你收放自如,能深能淺,亦莊亦諧,但是外功的依戀,多過內功,真的能像一副好字好畫那樣「意在筆先,氣韻生動」的表演不多。

反過來突然說一句話:「戲乃屁也」,這是上一代的好演員們,反而說過的話。「屁」是什麼意思,學問太大了,真的,先別急著說破「屁」的學問在哪?但是,它總要被人放掉,或被聞到,或被忘掉而已,端看我們自己的「心」平等不平等了。

有了「窗」「几」,才顯得出、盛得下,那個「明」跟「淨」。那個「明淨」,可真是跟「修道」無關,一有「修道」兩字出現,表演容易走火入魔,要不,就容易餓死,跟是否就能「鬆」無關。

那麼,演戲除了演之外還有什麼沒有?沒有了。演之前,什麼都可能有,演完了,就什麼都沒有了。就是再演下去……。

大陸的豫劇皇后常香玉女士,說「戲比天大」,說的非常好,相聲大師侯寶林先生,說「觀眾就是上帝」,這都是對後來的演員們很有啟發作用的話;那麼,我們怎麼可以輕嘆一聲之後,說「戲乃屁也」?大概只有演了一輩子戲的老演員,才深有感受的能說出這樣謙卑的話,自然致極,真。

二○○七年八月

把這篇唸給「她」聽

我出生在新竹,兩歲多就搬到台北了,對新竹的記憶,也就是三歲以前的記憶,就祇有一個畫面;有一天,媽媽抱著我,指著一個坡堤上經過的火車,好溫柔,好慈祥地對我說:火車。就記得這個,媽媽後來當然不記得這一幕了,所以我長大了也不能再問當時是何時?於何地?旁邊還有別人否?非常單純的一個記憶,連火車經過時必然會有的轟轟隆隆的車聲,在我腦海裡都沒留下印象,只有安靜、祥和的母子對話。我甚至還能記得我當時的表情,就是幸福,和安全的一種滿足的,二歲多的我。

媽媽當時算來才廿八、廿九歲,一個十分清亮的,來自北平的女人,身高一七二公分,比爸爸高。我被她抱著最過癮,因為從她懷裡看下去好高,又好安全。別的媽媽們有時會把我借去抱一抱,我都是因為聽媽媽的話,為了維護家教的關係,才肯讓她們抱,其實真不過癮,而且還得私底下小心點,可別被不熟悉我的人不小心給摔下來,這些事也還記得。

如今媽媽已經八十二歲了,一七二公分的身高,略彎了一些,前十幾年我還會經常讓媽媽躺在我的背上,勾著她的雙手,彎下腰去,使她能倒拉回來一點,她也樂於此事,因為真舒服,現在當然不敢再做這個動作了。這幾年,媽媽耳背了,不算嚴重,但是算典型的耳背,每天想對她說的:媽!出門過馬路要小心……千萬別滑倒……別著涼……剛才到那兒去啦!等等,像這些家常關心的話,多麼可以表現做兒子的溫柔,或關懷,但是不行,這些可以讓人貼心的話,如果我不用「底氣」,像在舞台上對最後一排觀眾說話一樣的說,媽媽就經常可能會聽錯,或者只聽到了一聲,我就還得再提著氣重講一遍,氣氛已然沒了一半,虧得我是在舞台上還演過戲的,否則就得臉紅脖子粗的向母親請安問好了。

有一些小時候聽她說過的事,或者我們一起做過的事,都是很值得重提的往事,我很想跟她再共同細膩的回憶一下,可是都不大好意思,因為她會看到十幾廿分鐘下來,我已經快要聲嘶或者力竭了,看到自己的兒子口乾舌燥地跟她敘家常,「喊」舊事,怕媽媽心裡會為難,所以,其實好多想再詢問一下的過去事,就因為這樣,而算了又算了,可是以後,我還能問誰呢?時間過得這麼快……。偶而,牽牽媽媽的手,用熱毛巾幫她擦把臉,帶她去看看感冒,向她報告一下孫子們的近況。這類事,反而可以讓我們在一種安全的頻率下進行。

人老了,老得愈來愈乾淨,對人對事的記憶也愈來愈乾淨,活在世界上的心情也愈來愈乾淨了,難怪人都說,家有一老,如有一寶,因為她的乾淨所帶來的一份恬靜,繼續在滿足著我們的生活。

說起一寶,我媽還真夠寶,我的兒子、女兒,尤其我女兒,從小就喜歡聽奶奶說事情,經常說完一個事,上國中二年級的女兒,已經可以哈哈大笑好幾個回合了,因為我媽媽說個事,經常像是在說「相聲」,生動,準確,那怕是用錯了字,都錯得無與倫比。我的「相聲」段子裡,從內容到表演,有太多無形的她在裡面,在裡面影響著我的思想,感情,和語言,而以上這三個元素的組合,不就是任何一種作品的輪廓嗎?

如果天底下真的是有其母必有其子的話,那我太不如我媽媽了,我是說在補捉感覺的能力上,描繪感覺的能力上;媽媽到今天,說話的能力都可以針針見血,句句有情,除非她睡眠不足,睡眠不足的時候,你最好少惹她,你問她什麼,她都是回答:「不知道」。年輕時就如此,這一點,到老了沒變,她要是忘了的事,不會說不知道,她會告訴你忘到什麼程度了?我無法舉例,也舉不全,因為那往往就是一段即興的「相聲」,祇可當時意會,無法事後言傳,說起悲傷的事情來,我懂,但是女兒事後還會忍不住的在我們夫妻倆面前重演一次,不是不尊敬,目的是想重新再敘述一遍,媽媽那種北京式的相聲語言。

我們的上一代人,可以說是多災多難的一代,許許多多的她,跟他們,有人因為戰爭而被拆散,也有人因為戰爭而被結合,從年輕倉皇地到台灣,大半輩子生活在一個不知道由誰先說起的「寶島」上,現在這個寶島也不聽人說了,祇剩下寶島香煙,而且煙盒也變成白色了,祇會愈抽愈少了吧!她跟她們那一代的人,在小公園裡也愈來愈少,步子愈來愈慢,似乎會很快的就要走出我們的視線,我心裡的著急,敵不過無奈,想再問一些什麼,不敢問,想說:媽!等等啊!等什麼呢?也沒法說,只知道要珍惜,可是「珍惜」又不是抱著媽媽過馬路才算,又不是「噓寒問暖」,送些禮物就可以做足了,反而會常常看著她的背影,看著她的側影,看著她在小公園與朋友聊天,看著她的睡態,聽著她過去,很過去的那些年中,叫我名字的聲音……現在我轉個彎兒,我在叫我的小孩的時候,我常想用珍惜的心情去多叫幾聲,但是人在叫小孩的時候,通常都是有什麼事情的時候,那時候怎麼可以同時還能舉行「珍惜」這件事呢?要叫就叫了嘛!馬路上那些經常會看到的「珍惜生命」的標語,都不知道是寫給人什麼時候看的,還能看多久?「珍惜」,多好的兩個字啊!

這篇文章,我都不敢唸給她聽!因為要很大聲的唸,她會不好意思,哪天,拿給她看吧!看完了,也許我又能聽到一段相聲。

二○○四年十一月

| FindBook |

有 4 項符合

演員的庫藏記憶-李立群的人生風景的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 45 |

二手中文書 |

$ 252 |

中文書 |

$ 252 |

戲劇 |

$ 252 |

表演藝術 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

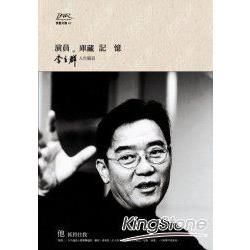

圖書名稱:演員的庫藏記憶-李立群的人生風景

演技派演員李立群的第一本書!

本書是李立群在《PAR表演藝術》雜誌上的專欄結集,

書中揭露了李立群多年來奔走兩岸的戲劇生涯與感受,

還有對週遭家人及朋友的深刻情感,以及自己對生命的點滴體悟。

閱讀本書,如同一覽了李立群豐富的人生風景!

作者簡介:

李立群

電影、電視、舞台劇、廣告全方位演員

舞台劇作品:《這一夜,誰來說相聲》、《紅色的天空》、《戀馬狂》、《廚房鬧劇》、《推銷員之死》、《非要住院》、《回頭是彼岸》、《今之昔》、《今生今世》、《ART》……

電影作品:《我這樣過了一生》《搭錯車》、《光陰的故事》、《恐怖分子》《暗戀桃花源》、《飛俠阿達》、《我愛瑪莉》……

電視作品:《人生幾度秋涼》、《半生緣》、《田教授家的28個房客》、《田教授家的28個保姆》、《新龍門客棧》、《倚天屠龍記》、《碧海情天》、《春去春又回》、《笑傲江湖》、《絕代雙驕》、《神雕俠侶》、《讓愛重來》……

廣告片作品:「柯尼卡相紙—它抓得住我」系列

章節試閱

回憶「那一夜我們說相聲」有心栽花花不開,無心插柳柳成蔭。1984年吧!我還在靠全省走透透的到處作西餐廳秀為生。同一年認識了從美國學戲劇回來的賴聲川,大家一見投緣。本來,賴聲川曾經和蘭陵劇坊的金士傑,李國修討論過一個想法,他覺得「相聲」這個文化在台灣好像消失了,或者說「死了」,當時那十年左右確實在媒體裡已經極少得到相聲的表演,上一輩精彩的相聲演員去演電影的演電影,開集郵社的開集郵社,到美國移民的移民,其他的相聲演員也多半因為生活所迫,為了糊口,能改行也就自然的改行了,所以各種北方相聲,南方滑稽。說說唱...

»看全部

目錄

Chapter 1 演員的庫藏記憶

1.回憶《那一夜我們說相聲》

2.賴聲川的「廿年一覺飄花夢」夢得好

3.他心通

4.感官的記憶

5.武俠世界

6.一朵山花,還會開

7.沒有規矩,才天真

8.演員與相撲選手

9.相聲與喜劇

10.新聞變成連續劇

11.戲夢人生

12.無錫隨想

13.說謊的藝術

14.演員要怎麼幹一輩子

15.演員,老了

16.上海一九七六

17.姚老就像一盞燈

18.難忘老演員

19.春去春又回

20.莎士比亞來了

Chapter 2 幕後人生

1.有意思的老師

2.練拳,是一輩子的事

3.另一種黃昏

4.說話像相聲的媽媽

5.大姊的蘋果

6.登陸艇中的海...

1.回憶《那一夜我們說相聲》

2.賴聲川的「廿年一覺飄花夢」夢得好

3.他心通

4.感官的記憶

5.武俠世界

6.一朵山花,還會開

7.沒有規矩,才天真

8.演員與相撲選手

9.相聲與喜劇

10.新聞變成連續劇

11.戲夢人生

12.無錫隨想

13.說謊的藝術

14.演員要怎麼幹一輩子

15.演員,老了

16.上海一九七六

17.姚老就像一盞燈

18.難忘老演員

19.春去春又回

20.莎士比亞來了

Chapter 2 幕後人生

1.有意思的老師

2.練拳,是一輩子的事

3.另一種黃昏

4.說話像相聲的媽媽

5.大姊的蘋果

6.登陸艇中的海...

»看全部

商品資料

- 作者: 李立群

- 出版社: 國立中正文化中心 出版日期:2008-07-18 ISBN/ISSN:9789860143904

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝

- 類別: 中文書> 藝術> 戲劇

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|

2008/08/24

2008/08/24