海明威與福克納的唯一後繼者,影響未來一百年的不朽傑作

【為了你,在這個早晨醒來,是我這輩子做過最勇敢的事。】

◎入圍美國國家書評人獎

◎2006年詹姆斯泰特布萊克紀念文學獎(英國歷史最悠久的文學獎)

◎2007年普立茲獎小說類獲獎

◎2007年美國鵝毛筆獎

◎英國《泰晤士報》「近十年百大小說第一名」。(November, 2009)

◎《娛樂週刊》第1,000期紀念刊(June, 2008)列為近25年來最棒的一本書。

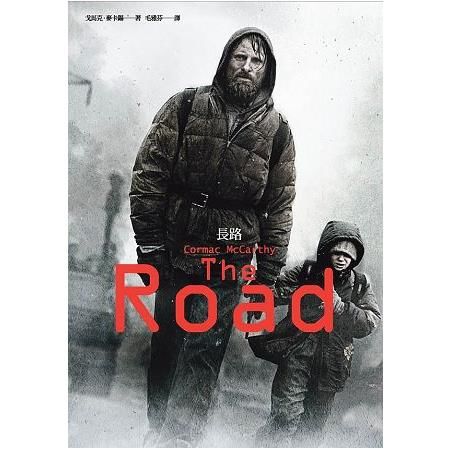

◎改編電影「末路浩劫」(威斯尼影展正式競賽片,2010/2/26在台隆重上映)由維果莫天森(「魔戒」、「黑幕謎情」)及莎莉賽隆(「女魔頭」、「偷天換日」)主演。

◎英國《衛報》專欄作家、知名環保人士喬治.蒙貝特(George Monbiot)認為此書令麥卡錫足以名列全球「拯救地球50人」名單,認為「《長路》對環保的影響力可說無他能出其右。未來三十年內,這本書給予我們的警醒,勝過任何統計數字或報導。」(January, 2008)

◎歐普拉讀書俱樂部選書

◎美國《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》、《時代》雜誌等十數家國際重要媒體推薦為年度好書

《長路》是一個父親寫給孩子的故事,是一篇懾人心神的寓言。

讀完這個故事,心中湧出的熱淚與力量,或可扭轉即將變得晦暗混沌的未來。

這是一個關於「相信」與「希望」的故事。故事的開場,設定在大災難發生的數年後。

孩子出生的前幾夜,不知名的災難改變了世界的樣貌。

舉目所見只有冰冷的雨雪、無盡的黑暗,再不見清朗日光或蔚藍天色。荒蕪嚴寒的末日,道德淪喪,善惡無分,吞噬弱者是唯一的生存之道,人性與尊嚴在此灰色煉獄裡蕩然無存。

一對父子在文明的廢墟間踽踽獨行,往南方海岸去尋找一線生機。孤獨的漫漫長路上,空氣是灰濛的,地面成灰,滿目瘡痍,眼前不見任何生物的蹤跡,唯有困頓凋零、無數死亡,然而父親仍教導孩子,要記得那個曾經有夢、有故事、有海洋綠樹的世界,要留守心中對於美與善的顧念與堅持……

當家園崩毀,人類滅絕,食物匱乏,只剩少數倖存者時,我們能殘害他人生命以求自保嗎?我們所仰賴的那些美好的價值和道德觀,將是延續性命的阻礙嗎?

麥卡錫在構思多年之後,以最精煉的字句織就,寫成《長路》一書,表達他對環境以及對人性的關注,也是獻給全世界的一首優美輓歌。

作者簡介

海明威與福克納的唯一後繼者

美國當代最傑出的小說家

戈馬克.麥卡錫Cormac McCarthy(1933.7.20-)

美國國家書卷獎得主、美國國家書評人獎得主。一九三三年於美國羅德島出生,原名查爾斯.麥卡錫(Charles McCarthy)。曾獲詹姆斯泰特布萊克紀念文學獎(英國歷史最悠久之文學獎)、美國國家書卷獎、美國國家書評人獎、普立茲文學獎、鵝毛筆獎等眾多獎項,有「海明威與福克納的唯一後繼者」之美譽。

一九六五年於藍燈書屋出版第一本小說The Orchard Keeper(此書編輯正是與福克納長期合作的Albert Erskine),其後陸續出版Outer Dark、Child of God、Suttree等,皆獲好評。

一九八五年出版的《血色子午線》(Blood Meridian)為麥卡錫創作生涯的轉捩點。此書開啟了麥卡錫往後以美國西部為創作背景的一系列作品。

一九九二年出版的「邊境三部曲(Border Trilogy)」首卷《所有漂亮的馬》(All the Pretty Horses),獲得大眾讀者的廣泛注意,將麥卡錫推向暢銷作家之林。生性低調的他,也在此時首度接受媒體專訪。

二○○六年,《紐約時報》將「邊境三部曲」列為美國近二十五年來最優秀的小說作品;於該年度出版的感人力作《長路》亦大受矚目,不但囊括詹姆斯泰特布萊克紀念文學獎、普立茲小說獎、美國鵝毛筆獎等重要文學獎,並由數十家國際媒體及歐普拉讀書俱樂部選為好書。

二○○八年,名導柯恩兄弟將麥卡錫的《險路》(No Country for Old Men)搬上大銀幕,改編電影「險路勿近」囊括奧斯卡四項大獎。

二○○九年,麥卡錫獲美國筆會頒發索爾貝婁文學終生成就獎。

譯者簡介

毛雅芬

中央大學英美語文學研究所畢業,曾任《誠品好讀》、《放映週報》編輯,現為倫敦大學Goldsmiths學院傳播媒體系研究生。

2016/08/01

2016/08/01 2014/05/20

2014/05/20 2010/02/15

2010/02/15