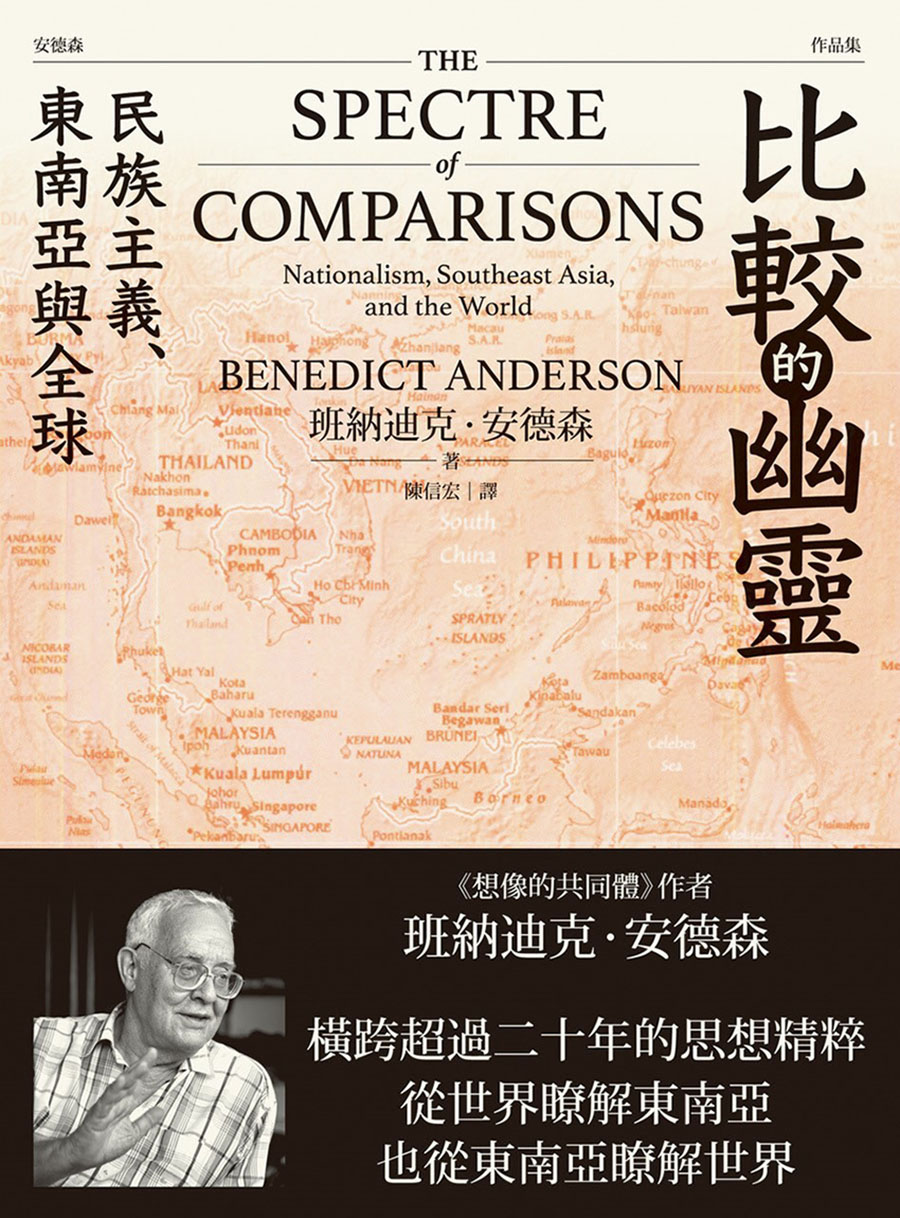

橫跨超過二十年的思想精粹

見證人文經典《想像的共同體》誕生

班納迪克.安德森從被殖民經驗再探民族主義的起源

從世界瞭解東南亞,也從東南亞瞭解世界

★ 東南亞殖民經驗、民族主義起源與發展的時空切片

★ 呈現被殖民經驗、集體主體性發展過程中,繁複幽微的樣貌

★ 以比較的視角、文學的解構,對殖民主義提出深刻的批判

★ 透過比較的幽靈,重新探究東南亞區域研究與民族主義理論

一部波瀾壯闊的比較史,延伸民族作為想像的共同體。

而這次,圍繞著「比較的幽靈」視角,

安德森帶領我們反思被殖民經驗中的不安與反抗!

一九八三年,班納迪克.安德森出版了《想像的共同體:民族主義的起源與散布》,被譽為掀起人文學界的哥白尼革命。這本書徹底改寫學術典範,重新定義了我們對民族主義與國族認同的認識,其影響廣及人文與社會學科的各個領域。

事實上,安德森《想像的共同體》其理論基礎,與他的東南亞研究分不開。安德森於一九五八年進入康乃爾大學東南亞學程就讀,最初以印尼為研究主題。一九七三年安德森被獨裁者蘇哈托逐出印尼後,先轉往暹羅,中間也曾前往菲律賓。除了馬不停蹄的研究,他也親身經歷七○年代東南亞各國動盪的局勢。安德森從東南亞研究出發的視野,使他能以非西方觀點思考,終於提煉出《想像的共同體》中普世的民族主義理論。

本書完成於《想像的共同體》出版後十五年,可謂為《想像的共同體》的延伸補充,也是安德森中間二十多年來不斷驗證與反思理論的成果。如果《想像的共同體》建構的是一套完整的理論框架,那《比較的幽靈》則可說是以列舉的方式,呈現一個又一個東南亞被殖民經驗中,那些與舊文化斷裂,同時新的民族意識亦浮現的時刻。安德森在書中不斷告訴我們,無論我們在世界的哪個角落,作為曾被殖民的一分子,我們一方面看待帝國的壓迫、殖民者的剝削,另一方面又從殖民主義的觀點中重新認識自己所屬的民族、語言、文化,甚至是政治認同,而這種比較的、雙重的視角,正是民族作為想像共同體的起源。

何謂「比較的幽靈」?

「比較的幽靈」其典故出自於菲律賓民族英雄荷西.黎剎的小說《不許犯我》(Noli Me Tan-gere)。在這本小說中,主角在他自己被殖民的家園以及殖民母國的視角中產生了一系列心境上的變化,尤其指一種暈眩的感受,而這種感受則源自於一種雙重視角:一重是以殖民者的角度,而另一重則是以被殖民者的角度,故一旦戴上這個具有雙重視角的鏡片,便造成一陣心境上的暈眩感。安德森將這種暈眩的感受用來借喻為殖民者或被殖民者兩造無法對認同與理解自身處境上,再以單純的方式看待。

【第一部 民族主義的漫長發展過程】

本書的第一部分,形同延伸並擴充《想像的共同體》。在前書的基礎上,安德森進一步探討了更多影響民族性、民族主義認同形成的因素:包含物質的、制度的,與抽象概念層次上的。安德森分析民族這種集體主體性的形成,特別是個人如何成為民族「連續體」中的一員,例如透過報紙、人口普查、選舉主義、政治參與等等,並進而影響了這個「連續體」的樣貌。

值得注意的是,在官方民族主義的簇擁下,安德森也具體探討歐美國家所建造的紀念碑、先賢祠、陣亡戰士公墓等一系列非常具民族主義風格的標誌,以及其背後設立的動機。除此之外,安德森也敏銳地觀察到二十世紀以降,逐漸走入全球資本化的時代中,長途民族主義迅速崛起的現象,特別是在流放中形成的民族認同,包含從二十世紀初的離散,到當代工業資本主義時代的跨國移民。

【第二部 東南亞:國家研究】

安德森在本書的第二部分,聚焦在數個東南亞的人物、時刻與場景。可謂是東南亞被殖民歷史中,民族主義發展的幾個時空切片。

尤其特別的是,安德森引用大量東南亞文學作品,闡述他對於東南亞各國民族意識啟蒙的觀點。其中包含二十世紀初期爪哇「至善社」(猶如一九二○年代臺灣的文化協會)創辦人蘇托諾的人生回憶錄,安德森從中解讀被殖民的深層文化經驗。其次是兩本十九世紀印尼俗文學著作《真提尼》與《蓋洛可傳》,安德森以此兩個文本呈現當時的爪哇傳統,詮釋這些文本的作者如何戲弄與挑戰舊權貴階層。而安德森對東南亞文學的深厚底蘊,更可以從他分析菲律賓民族英雄黎剎的小說《不許犯我》中窺見一斑。他不僅從小說的設定中把握菲律賓人對於自我民族的想像建構,也從比較小說的譯本中,看見譯者對民族想像的時代錯置。

接著來到二十世紀後半,安德森除了談到東帝汶的獨立問題,也詳細論述泰國如何在六○年代依賴越戰,使得經濟獲得快速發展而形成「大榮景」,進而讓七○年代新興的中產階級,一方面在社會上既扮演中堅分子,另一方面又主導了現代暹羅的政治謀殺。此外,安德森也發揮他對歷史材料的掌握和對當代菲律賓政治的一手觀察,提供相當豐富的細節,試圖回答何以美國以政治魁儡操作的方式,始終無法取代菲律賓的酋長民主。

【第三部 東南亞:比較研究】

在本書的第三部分中,安德森從東南亞諸國的政治發展做一個整體性的比較研究。這部分涵蓋的議題包含東南亞的選舉,例如泰國、菲律賓、印尼各是如何開始國家層級的選舉並組成立法機構;東南亞獨特的「亞洲奇蹟」其發生的條件,例如這些國家都歷經教育改革的失敗與人才流亡於海外等情況,更雪上加霜的是還包括各國領導政府對於資源的濫用、短視近利,甚至是「不愛國」,以至於在冷戰期間讓國力迅速走下坡。同時,安德森也討論東南亞各國間或多或少曾扮演過重要角色的共產主義,以及在共產勢力被瓦解之後殘存的那些激進思想和勢力。值得一提的是,安德森也思考「多數」與「少數」族群在東南亞的政治發展中所代表的意義。

【第四部 還剩下什麼?】

至於本書的最後一部分,安德森再次將視野從東南亞放大到全球。藉由剖析秘魯作家巴爾加斯.尤薩的小說《敘事人》(El Hablador),從文學的手法探討東南亞以外的被殖民經驗以及民族與文化的精神。雖然人們經常認為「自己所屬的國家民族必定是善的」,但是這種良善的源頭究竟是如何而來?安德森用極具辛辣諷刺的筆法,討論當代民族國家如何將良善的想像建構於生者、尚未出生者,甚至是死者這三類群體之中。最後,安德森也對民族主義情感中,有關於民族良善的迷思提出深刻的反省。

作者簡介:

班納迪克.安德森

Benedict Richard O’Gorman Anderson, 1936–2015

愛爾蘭裔學者,出生在二戰前的中國昆明,生前是康乃爾大學國際研究Aaron L. Binen-jorb講座教授,也是全球知名的東南亞研究、比較政治學學者。精通印尼文、爪哇文、泰文、泰加洛文、拉丁文與多種其他歐洲語言。安德森對民族主義起源的研究,具有高度開創性,深刻影響當代人文與社會學科的各個領域,是二十、二十一世紀之交最具影響力的學者之一。

一九六四年印尼發生九三○政變,獨裁者蘇哈托推翻蘇卡諾政權,並在接下來兩年展開反共大屠殺,造成至少五十萬人死亡。彼時,安德森正在印尼觀察政治形勢,同時作研究,但他與其他東南亞研究學者於一九七一年合寫的一篇報導文章——即惡名昭彰的「康乃爾文件」——卻意外洩露這場不人道的屠殺,導致安德森被印尼獨裁軍政府逐出印尼。此後,安德森轉往其他東南亞國家,先後前往暹羅、菲律賓研究,直到蘇哈托於一九九八年失勢倒臺後,才被准許返回印尼。離開印尼這中間二十多年的時間,安德森透過他敏銳的觀察,以及筆耕不輟的書寫,累積了可觀的評論與學術文章。二○一五年安德森於印尼巴圖的一間旅館中溘然長逝。

作品包括《想像的共同體:民族主義的起源與散布》、《全球化的時代:無政府主義與反殖民想像》、《比較的幽靈:民族主義、東南亞與全球》、《語言與權力:探索印尼之政治文化》等多本學術專著與論文集,亦著有個人回憶錄《椰殼碗外的人生》。

譯者簡介:

陳信宏

專職譯者,臺灣大學外國語文學系畢業,曾獲全國大專翻譯比賽文史組首獎、梁實秋文學獎及文建會文學翻譯獎等翻譯獎項,並以《好思辯的印度人》入圍第三十三屆金鼎獎最佳翻譯人獎。譯有多本作品,包括《全球化的時代:無政府主義,與反殖民想像》、《經濟學好厲害:如果沒有誤用的話》、《一四九一:重寫哥倫布前的美洲歷史》等書。

各界推薦

名人推薦:

共同推薦(依首字筆畫排序)

李尚仁|中央研究院歷史語言研究所研究員

李美賢|暨南大學東南亞學系特聘教授

陳偉智|中央研究院臺灣史研究所助研究員

藍適齊|政治大學歷史學系副教授

在殖民擴張與全球化之下,觀念、文字與影像透過科技傳播推動了民族主義的激情巨浪,也帶來陰魂不散的「比較的幽靈」。班納迪克‧安德森在本書以其慧眼靈視和文學筆觸,帶領讀者探索這形塑現代世界的巨大動能。

——李尚仁/中央研究院歷史語言研究所研究員

如同安德森在《想像的共同體》中所做的那樣,《比較的幽靈》不僅僅只是蒐集史料或為大眾說故事,而是可以刺激我們去進行更深入的思考。

——吉原久仁夫/京都大學東南亞地域研究所名譽教授

在安德森的研究中,一個獨特且引人注目的特徵就在於,他善於使用文學敘事的手法來解釋那些社會科學的概念。不僅僅是東南亞研究專家會對這本書感興趣,那些真正想理解當代民族主義如何影響東南亞的人,也會對這本書感到著迷。這是一本相當有說服力的書,極力推薦一般讀者閱讀。

——小路易士.P.費克特(Lewis P. Fickett Jr.)/前美國外交官、瑪麗華盛頓大學教授

名人推薦:共同推薦(依首字筆畫排序)

李尚仁|中央研究院歷史語言研究所研究員

李美賢|暨南大學東南亞學系特聘教授

陳偉智|中央研究院臺灣史研究所助研究員

藍適齊|政治大學歷史學系副教授

在殖民擴張與全球化之下,觀念、文字與影像透過科技傳播推動了民族主義的激情巨浪,也帶來陰魂不散的「比較的幽靈」。班納迪克‧安德森在本書以其慧眼靈視和文學筆觸,帶領讀者探索這形塑現代世界的巨大動能。

——李尚仁/中央研究院歷史語言研究所研究員

如同安德森在《想像的共同體》中所做的那樣,《比較的幽靈》不僅僅只是蒐集史料或為大...

章節試閱

引言比較的幽靈

一九六三年二月二日,在我與過去的訓練教導我想像為「東南亞」的區域初步接觸了一年左右之後,我遭遇了一項我在當時不曉得該怎麼描述的古怪經歷。時任印尼總統的蘇卡諾即將獲得印尼大學頒授榮譽學位,於是他邀請了外交使團和該校的學生以及教職員一同出席那場典禮。結果,我在典禮上負責坐在一名年老的歐洲外交官身旁低聲為他翻譯。蘇卡諾當時談論著他最喜歡的兩個主題:民族主義與領導。一切原本都進行得很順利,但他卻突然開始談起希特勒,而且談的方式很奇怪:不是把希特勒視為殺人屠夫,甚至也不是法西斯主義者與反猶主義者,而是將他視為民族主義者。在我們兩人耳中聽來更覺得奇怪的是,蘇卡諾無疑認為台下的學生都沒聽過希特勒,於是試圖藉著角色扮演的方式,以他自己那種獨特的公共演說風格為希特勒的遙遠幽靈賦予某種當地色彩:

拿希特勒來說吧——哇,希特勒真是聰明得不得了——他可能想要說快樂不可能純粹在物質的基礎上達成,所以宣告了另一種理想,也就是他叫做第三帝國的理想。這個第三帝國會為德國人民帶來真正的快樂。第一帝國是老弗里茨(der alte Fritz)的王國;第二帝國是世界大戰前的那個帝國,後來在世界大戰當中遭到摧毀。「來吧,我們來建造一個第三帝國。在這個第三帝國裡,嘿,各位姐妹,你們會過著快樂的生活;嘿,各位兄弟,你們會過著快樂的生活;嘿,孩子們,你們會過著快樂的生活;嘿,各位德國的愛國者,你們將會看到德國登上寶座,高高坐在全世界所有的民族之上。」各位兄弟姐妹,希特勒描繪這些理想的方式是多麼聰明!

我一面低聲翻譯,只見那位年老的外交官愈來愈坐立不安而且不敢置信。「你確定他真的是這麼說的嗎?」他一再這麼問我。我經常聽到蘇卡諾以這種角色扮演的方式談論孫逸仙、凱末爾、甘地、德瓦勒拉(Éamon de Valera)與胡志明,目的在於向他的同胞提醒指出,民族主義是普世現象,而且與國際主義密不可分。我試著向那位外交官解釋這一點,但沒有成功。他後來氣沖沖地返回大使館,內心更加確定蘇卡諾是個心智不正常而且危險的江湖騙子。

至於我本身,則是感到一陣暈眩般的感受。當時年輕的我第一次彷彿透過倒轉的望遠鏡觀看我自己出身的歐洲。蘇卡諾自詡為左派,也非常明白希特勒的統治有多麼恐怖。不過,他似乎能夠以一種平靜的態度看待那些恐怖現象,就像虔誠的基督徒平靜思索著數百年來標舉上帝之名所犯下的屠殺與凌虐;或者也許像是我的學校老師談及成吉思汗、宗教裁判、暴君尼祿或西班牙征服者皮薩羅之時所展現出來的那種事不關己的距離感。從此以後,我將很難再以過往那種方式思考「我的」希特勒。

一直等到將近二十五年後,我在菲律賓跌跌撞撞地閱讀荷西.黎剎(José Rizal)那部非凡的民族主義小說《不許犯我》(Noli Me Tangere),藉此自學西班牙文的時候,才終於為這項經歷找到了適當的名稱。小說開頭不久有一個令人眩惑的時刻,年輕的麥士蒂索人主角在歐洲停留了很長一段時間之後,剛回到一八八○年代殖民統治下的馬尼拉。他從馬車的車窗往外望著市立植物園,而發現自己也彷彿透過倒轉的望遠鏡望著自己的祖國。這些植物園自然而然——黎剎使用的字眼是「maquinalmente」——也無可避免地令他聯想到歐洲的植物園。他已不再能夠單純地體驗這些植物園,而是同時以近距離又遙遠的眼光看著它們。黎剎以極為迷人的方式,將這種無可救藥的雙重觀點稱為「el demonio de las comparaciones」。於是我對自己說,原來這就是我在一九六三年經歷的感覺:比較的幽靈。

本書的形貌

本書的用意在於呈現出嚴格界定下的國家研究與區域研究還有「理論」之間的關係,以及這三者如何集體嵌入屬於我們的這段同質而空洞的時間。

本書的核心,是幾篇探討三個東南亞國家的文章:印尼、暹羅與菲律賓。我在這三個國家都從事過長期的實地研究工作,對其語言也有相當程度的瞭解。跟在這些國家研究之後的是一批論文,試圖在東南亞的框架中針對這三個國家進行主題性的比較。而在本書前後夾著這些章節的則是五篇理論性文章,幾乎完全聚焦於探討民族主義的不同面向。如此安排的想法是要邀請讀者首先省思一些理論問題,然後閱讀由此產生的實證研究,最後再回到原本那個比較清高的理論氛圍。

自從我被逐出蘇哈托將軍治下的印尼,至今已經超過了二十五年,但那個國家在我的情感與想像當中仍然持續占有重要地位。如同我在其他地方描述過的,「放逐」所代表的意義,就是我在一九七二年之後針對印尼撰寫的著作,大部分都是奠基於文件研究之上,而不是對於那個活生生的社會的直接體驗。不過,這點帶來的好處是把我的探究焦點推回到十九世紀,也從日常政治推向意識上的轉變,而正是那些意識上的轉變使得當今的印尼變得可以想像。最早發表於一九七九年的〈黑暗時代與光明時代〉,探究了爪哇人蘇托莫醫生(Raden Soe-tomo)這位印尼最早期也最有魅力的民族主義領袖所寫的非凡自傳。(不過,那本書真的是自傳嗎?)現在回顧起來,我已能夠明白看出《想像的共同體》的種子早就播在了這篇文章裡,因為那部自傳談論的就是在民族主義的想像中揮之不去的兩個最顯著的徵象:死亡與光明。第二篇文章〈職業夢想〉寫於十年後,探究兩首爪哇語長詩的部分內容。這兩首詩在當代印尼人眼中是頗為驚世駭俗的作品,其中一首寫於十九世紀初,另一首寫於一八六○年代,可能是爪哇殖民史上最黑暗的時代,而且只比蘇托莫誕生早了一個世代。我書寫這篇論文的時候,正在思考怎麼修訂以及校正《想像的共同體》,尤其是如何解釋為什麼在一八一○年之後,全新的民族主義都開始認為自己具有古老的歷史。思考那兩首詩與民族主義者蘇托莫的回憶錄之間的知識鴻溝,為我的理論性結論提供了基礎,而該項結論就是民族主義的興起代表了極度徹底的意識改變,以致於前民族主義時代的意識已不復返,因此必須以歷史與傳統加以取代。

這兩篇研究文章也許帶有古老的光環,也無法充分傳達我與當代印尼的持續接觸。在〈黑暗時代與光明時代〉發表前後,我獲致了一項對我而言相當不尋常的經驗:也就是受到傳喚向美國國會的兩個小組委員會提供專業證詞,由於蘇哈托政權在印尼國內犯下駭人聽聞的侵害人權罪行,還有殘暴侵略(在一九七五年的珍珠港事件紀念日)並且占領前葡萄牙殖民地東帝汶的行動,所以當時國會正在考慮是否應該以及可以採取哪些作為。如同我先前提過的,我從沒去過東帝汶,也不懂那裡的語言,但至少我已成了那個帝國主義侵略者的專家。此外,我也擁有遭到印尼禁止入境的絕佳優勢,所以我就再也不必害怕因為說出實話而遭到該國拒絕入境的懲罰:我大多數的印尼專家同事們就是因為害怕遭到這樣的懲罰,而保持了謹慎的沉默。奇特的是,準備以及發表那份證詞的經驗,把我帶回了越戰時期的感受。那種感覺就像是「敵人」從來沒有改變過:同樣是說起話來模稜兩可的國務院發言人、同樣是滿口謊言的外交大使、同樣是身為冷戰分子的軍事與情報官員。從那時開始,我和流亡海外的東帝汶愛國分子的接觸就愈來愈多,連同一個日益成長的國際網絡,由支持東帝汶的人士組成。這樣的接觸在近期所帶來的成果,就是〈雅加達鞋子裡的沙礫〉這篇文章,試圖解釋蘇哈托政權為什麼在經過二十年的占領之後還是無法將東帝汶人轉變為印尼人,為什麼東帝汶的民族主義在今天比起二十多年前遭到雅加達侵略之時散播得更為廣泛也更為深入,以及印尼人為他們領導人的野蠻愚行付出了什麼代價。

我在暹羅待了一年(一九七四—七五),學習主要語言、鑽研歷史,以及關注政治。我那時身在暹羅可說正是時候,因為在一九七三年十月爆發於曼谷的一場大規模非武裝民眾起義造就了良好的條件,使得長期以來由沙立(Sarit Thanarat)及其副手他儂(Thanom Kittikajon)、巴博(Praphat Jarusathien)接續把持,並且一再受到美國支持、武裝和資助的軍事政權就此垮臺。在一九七四年與一九七五年的大部分時間,暹羅是個極度自由而且活力充沛的地方,滿是學生示威、工人罷工、農民動員以及尖銳的政治辯論。一九七五年春天,該國舉行了有史以來第一次真正的自由選舉,結果許多左翼人士首次——但也是最後一次——當選進入國會。與蘇哈托治下的印尼相互比較,實在很難想像出比這更加鮮明的對比。然而,幾乎就在這場選舉的同時,美國在印度支那的勢力卻瞬間粉碎,而在隔鄰暹羅的保守圈子裡引起恐慌。一九七六年間,被視為左派的人士遭到愈來愈激烈的恐怖暴力對待,最後演變成一九七六年十月六日的政變,伴隨了在曼谷市區對學生的血腥屠殺。經過這起暴力事件之後,數以百計最為頂尖也最為投入的左翼青年紛紛逃入叢林,獲得泰國共產黨的歡迎。

〈戒斷症狀〉寫於政變與屠殺事件的幾個月後,也是我首次發表關於暹羅的文章。在撰寫那篇文章的當時,沒有人能夠預測到在未來不到兩年的時間裡,越南會成功侵略柬埔寨、中國則是侵略越南失敗,而且那場三方戰爭會迅速導致泰國共產黨的瓦解,因此那篇文章將一九七六—七七年間的國內極化分歧視為一種無可逆轉的結果,肇因為冷戰以及美國在過去二十五年來的高度控制與轉變性影響。所以,文中對於一九七六年十月六日那場政變的分析在今天看來雖然仍舊正確,但文末的預測卻在不久之後即被證明錯誤。〈現代暹羅的謀殺與進步〉發表於超過十年之後,當時該國一個腐敗的保守派文人政權隨著所有左派組織的消滅而似乎獲得了穩定地位。這篇文章可以說是感傷地對〈戒斷症狀〉予以修正,也為探討東南亞「資產階級民主」的一些作品開了頭。這項主題在〈東南亞的選舉〉這一章裡受到了更完整的探討。

我在一九七二年初短暫走訪菲律賓,主要是去探望朋友,卻在那場旅程中產生了馬可仕即將宣告獨裁統治的預感。這項預感後來就在這名大酋長於同年九月宣布戒嚴而獲得證實。我直到一九八六年二月之後才再度回到馬尼拉,當時這個年老病弱的暴君,連同他那個可笑的妻子以及她那些俗麗的奢侈品,被美國人匆匆送去了夏威夷。那時又是一段美好時光,就像一九七四—七五年間的暹羅一樣。我有許多學生都湧入艾奎諾(Cory Aquino)治下的菲律賓,而我也跟著他們到了那裡去。我自從青少年時期以來就一直想要學西班牙文,而現在正有了著手實現這項願望的充分理由:因為在現代菲律賓歷史的英雄時代,也就是這個國家在亞洲的民族主義興起當中扮演了先驅的一八八○至一九○○年代期間,幾乎所有的文件都是以西班牙文寫成。藉著辭典、我記憶中殘存的法文與拉丁文,以及一本作弊用的英文譯本,我於是以最充滿樂趣的方式自學了這個語言:也就是閱讀黎剎的《不許犯我》與《起義者》(El Filibusterismo)這兩部充滿煽動性的傑出小說的原文本。不過,令我為之著迷的不只是黎剎,還有原本的起義者波尼費希歐所懷有的勇氣、馬比尼這位一八九八年革命共和國主導人的深厚學識與堪稱典範的品格、安東尼奧.盧納(Antonio Luna)的軍事天才,以及德爾皮拉爾(Marcelo del Pilar)的明晰口才與組織能力。然而到了美國在一九○三年大致鞏固了對於菲律賓的統治之時,這些人物都已不在人世。在一九八八—八九年間住在馬尼拉,看著岌岌可危的艾奎諾政權一再遭到右翼上校發動的古怪政變行動打擊,實在不可能不讓人想到為什麼菲律賓後來再也沒有出現過這樣的卓越人物,以及美國這個最強大的資本主義國家轄下的殖民地,為什麼會淪為東南亞地區除了共產集團以外最貧困的獨立國家。

〈菲律賓的酋長式民主〉寫於一九八八年,比〈現代暹羅的謀殺與進步〉只早了一點,而且語調也相同,只不過探討範圍及於菲律賓的整個現代史。我也利用這個機會針對美國帝國主義進行了一項距離較遠的省思(我先前就曾在印尼、印度支那與暹羅以不同方式遭遇過美國帝國主義帶來的影響),因為美國對馬尼拉的統治比冷戰早了將近半個世紀。此外,黎剎與他在一八八○及九○年代期間的同志,都和東南亞其他地區我能想到的人物極度不同,而且他們的「時代」步調也與東南亞的極為不同,以致於我必須將他們放在標準的東南亞框架之外加以思考。在思考這個問題上,也許可以把一八八七年當成樞紐:也就是《不許犯我》在柏林出版的那一年。當時蘇托莫醫生還沒出生,英國剛在兩年前完成對於緬甸的征服,而法國則是在黎剎完成他的手稿之際開始建立其印度支那聯邦。在南方,倫敦對馬來半島的主權也在一八七四年才正式確立。

要思考十九世紀末的菲律賓,首先最明顯可見的背景脈絡,就是在四分之三個世紀之前開始在南美洲瓦解的那個搖搖欲墜卻又開明的西班牙帝國;接著,則是斑駁帝國主義這個更大的比較性架構。寫於相當晚近的〈第一個菲律賓人〉試圖將黎剎擺在這些背景脈絡當中,同時也玩弄東南亞研究日趨僵硬的框架。若再早個十年,我絕對不可能寫出這篇文章,但就原則上而言,《想像的共同體》當中對於世界的框架方式,尤其是探討克里奧人先驅的那個章節,應該會驅使我朝著這個方向思考。起草於一九九○年代初期的〈難以想像〉,探究了《不許犯我》在官方民族主義與獨立後酋長式民主的時代當中所遭遇的奇異命運。

接下來的那批文章就如先前提過的,試圖在東南亞的框架裡做出形式上的比較。頭兩篇寫於一九九○年代初,雖然風格上非常不同,卻是密切相連。〈東南亞的選舉〉探討在暹羅、印尼與菲律賓的冷戰與後冷戰發展進程中紛紛冒出的「自由選舉」所帶有的矛盾性質。在兩個極端上:為什麼數十場「自由選舉」對於菲律賓的悲慘狀態毫無助益,但「自由選舉」的欠缺卻對印尼造成了災難性的影響。〈共產主義之後的激進主義〉比較暹羅與印尼的共產主義運動截然不同的命運,以及在距今已久的那個時代,為了當時所謂的「歷史的終結」而殘留下來的抗拒。我也利用撰寫這篇文章的機會向暹羅與印尼幾位令我深感仰慕的人物致敬。今天,在亞洲泡沫經濟體紛紛崩潰之際,這篇文章的語調可能顯得過度傷感。

〈人各為己〉是我臨時被迫撰寫的一篇文章,原因是本書的出版日期恰好在這場金融危機之後的一年左右。這場金融危機發生得極為意料之外,在當地造成的立即後果亦極為痛苦,對於世界經濟的長期影響又極不確定,因此在這本以「民族主義、東南亞與世界」為副標題的書中,自然不能對其視而不見。不過,與其將焦點放在這場危機現已廣為人知的立即原因,我試圖提出這些比較少人問的問題:是什麼條件使得過去二十五年來的(東南)亞洲「奇蹟」成為可能?這些條件在當今有多少已經消失?當代東南亞各國的金融崩潰程度,可以被合理認定與該國的政權性質之間具有什麼樣的關聯?不過,這篇文章僅是初步的概述,這點必須請讀者包涵。

〈多數與少數〉產生自一九八七年的一場會議,由梅伯利路易(David Maybury-Lewis)的文化續存組織(Cultural Survival Organization)主辦,與會者以人類學家為主,目的在於探討東南亞後殖民民族國家中,那些遭到圍困以及壓迫程度不一的「部落少數族群」所面臨的命運和前景。這場舉行於麻州劍橋的會議在兩個面向上對我深有助益。首先,會議中那些為數龐大又多樣的深度資料,迫使我找尋一套有用而且穩定的框架,好讓這些資料的併置能夠受到理解。我後來找到了這套框架,方法是省思「少數族群」這個概念在東南亞產生並且受到具體化的方式:也就是在十九世紀末開始傳入殖民世界的人口普查這種殖民母國制度,還有圍繞著人口普查而建立起來的行政措施,以及把真實性押注在人口普查上的「科學」人類學。從那時開始,我對於將人口普查視為權力論述的理論興趣就持續增長,而因此在幾年後為《想像的共同體》添加了一段重大內容,也就是標題為〈人口普查、地圖、博物館〉(Census, Map, Museum)的那個章節。第二,我長久以來對於反殖民民族主義的同情與興趣,導致我未能看出人口普查與國家結合之後可能產生的威脅性。對於這項威脅的認知展開了一段進程,而在十多年後造成本書第十六章的那篇文章,探討尤薩(Mario Vargas Llosa)的《敘事人》(El Hablador)這部令人困惑但非凡的民族主義小說,講述現代秘魯及其亞馬遜「少數部落」。我原本只是隨手拿起這本書來看,結果卻出乎意料地因此湧現關於東南亞過往的鮮明記憶。

安排在本書首尾的研究文章,原本只有三篇「理論性」文章,試圖以我過去未能達到的深度探索民族主義的起源、本質與前景。這三篇文章源自我在一九九三年四月獲邀於芝加哥大學發表的卡本特講座(Carpenter Lectures)的雜亂內容,依序探究民族主義的深層基本規則、民族主義形象身為複製品卻沒有原版的古怪現象,以及當代大規模遷徙還有通訊和交通革命造成民族國家與民族認同的日益脫節。在每一個主題中,我都先從距離我最近的「東南亞」談起:殖民地爪哇的產糖地帶、當代馬尼拉市區的黎剎紀念碑,還有曼谷的機場。在這座機場,每天都有孱弱的移民出發前往他們看不到的雇主所在的那個世界。

在本書的結尾,則是加以省思先前提過的尤薩及其《敘事人》這本小說所造成的影響;至於〈民族之善〉一文,則簡短探討在民族主義誕生後約兩百年的現在,為什麼有可能而且還必須在違反證據的情況下,以正面觀點看待民族主義。

引言比較的幽靈

一九六三年二月二日,在我與過去的訓練教導我想像為「東南亞」的區域初步接觸了一年左右之後,我遭遇了一項我在當時不曉得該怎麼描述的古怪經歷。時任印尼總統的蘇卡諾即將獲得印尼大學頒授榮譽學位,於是他邀請了外交使團和該校的學生以及教職員一同出席那場典禮。結果,我在典禮上負責坐在一名年老的歐洲外交官身旁低聲為他翻譯。蘇卡諾當時談論著他最喜歡的兩個主題:民族主義與領導。一切原本都進行得很順利,但他卻突然開始談起希特勒,而且談的方式很奇怪:不是把希特勒視為殺人屠夫,甚至也不是法西斯主義者與反猶...

目錄

作者的話

引言

第一部 民族主義的漫長發展歷程

1 民族主義、認同,以及連續性的邏輯

2 複製品、光環,以及晚期民族主義想像

3 長途民族主義

第二部 東南亞:國家研究

4 黑暗時代與光明時代

5 職業夢想

6 雅加達鞋子裡的沙礫

7 戒斷症狀

8 現代暹羅的謀殺與進步

9 菲律賓的酋長式民主

10 第一個菲律賓人

11 難以想像

第三部 東南亞:比較研究

12 東南亞的選舉

13 共產主義之後的激進主義

14 人各為己

15 多數與少數

第五部 還剩下什麼?

16 不幸的國家

17 民族之善

致謝

索引

作者的話

引言

第一部 民族主義的漫長發展歷程

1 民族主義、認同,以及連續性的邏輯

2 複製品、光環,以及晚期民族主義想像

3 長途民族主義

第二部 東南亞:國家研究

4 黑暗時代與光明時代

5 職業夢想

6 雅加達鞋子裡的沙礫

7 戒斷症狀

8 現代暹羅的謀殺與進步

9 菲律賓的酋長式民主

10 第一個菲律賓人

11 難以想像

第三部 東南亞:比較研究

12 東南亞的選舉

13 共產主義之後的激進主義

14 人各為己

15 多數與少數

第五部 還剩下什麼?

16 不幸的國家

17 民族之善

致謝

索引