序章

好舒服的感覺。

身體輕飄飄地浮游在空中。

沒有上下,也沒有左右。

就像洩了氣的氣球,飄浮在溫暖的黑暗空間。

這一定是夢。好久沒有夢見自己在飛了。

轉個圈試試看吧——

他心中才剛這麼想,身體便開始緩緩地傾斜。

腳下的山巒畫著和緩的稜線,一直連綿到地平線彼端。

夜晚的底層是鮮綠色的。

樹梢在風的吹拂下,有如海藻般蠕動。

無數的星星在空中閃爍著,還有一彎玻璃削成的弦月。

沒想到夜空竟然是如此耀眼。

群星猶如被丟撒一地的寶石般閃閃發光,

灰色的光芒填滿了星與星之間的空隙。

他試著在空中稍稍移動。

星星形成一道道的銀線向後流動,完全感受不到空氣的阻力。

他想起自己原本難行的左腳,不禁高聲歡呼。

在夢中,他可以盡情奔跑,甚至在空中飛翔。

他盤旋向上,直逼散發冰冷光芒的弦月,

接著又像雲霄飛車般急速迴轉,向下俯衝。

他在夏日的夜空中滑翔,以指尖輕輕碰觸覆蓋山坡面的樹梢葉尖。

夢裡的自己是否具有超能力呢?

當他的指尖碰觸到每一片葉子,植物的情感便湧入他的心中。

鮮綠色的生命力歌詠夏日的聲音,

被打擾睡眠而顯得不高興的聲音,

幼苗急劇成長時如泡沫般湧現的喜悅與痛苦,

見證數百個夏日的老樹平靜的滿足與倦怠,

這是個不可思議卻又快樂的夢。

他飄浮在空中,突然瞥見一台車停在穿越森林的小徑上。

那是從龜裂的產業道路分叉的小徑,

在進入雜木林數十公尺的地方停著一台白色休旅車,車頂微微發光。

車後方的行李箱敞開,前照燈和車內燈都已經熄滅,

車廂裡沒有人。

他在休旅車的上空盤旋了一陣子,再度飛上夜空。

下方傳來刺耳的聲音,阻斷了森林的氣息。

沙、沙、沙。

這個聲音猶如槍聲般擊中了他。

沙、沙、沙。

這是金屬刀刃削下泥土的聲音。

他像一隻夜晚的貓,穿過樹林,飛向聲音的來源處。

那是森林中的一塊空地,只有稀疏的幾叢低矮灌木。

周圍一片漆黑,甚至連手電筒的光線都沒有。

黑暗當中,有兩個男人的影子默默地在進行工作。

他們正以鏟子撈起一旁的泥土,填回洞裡。

地面上有一個棺材大小的長方形黑洞。

泥土棺材中躺著一個年輕的男人。

他的雙手交叉在胸前,神經質的指尖、瘦削的白色肩膀和緊實的頸部肌肉——

洞裡的男人赤身裸體。

由於四周太暗,看不清男人的長相,但他的面目似乎相當清秀。

然而冷靜的觀察也僅到此為止。

他凝神注視,只見男人的嘴唇裂開翻起,

斷裂的門牙沾滿血跡和泥土,朝著歪七扭八的方向。

下巴也已經被搗爛,不復見原形。

這個男人已經死了——直覺這麼告訴他。

雨點般的泥塊撒在男人的臉上,毫不容情地覆蓋住鼻子和嘴巴。

他在自己的臉頰上感覺到泥土冰冷的溼氣,瞬間便理解了一切。

(那是我!我被人埋起來了!)

夢境奇特的邏輯只留下毫無憑據的確信,

愉快的飛翔之夢頓時變形為無以言喻的夢魘。

「住手——!」

他大聲喊,揮拳揍向男人們,抬起原本難行的左腳猛踢。

然而兩個男人都若無其事地繼續揮動著鏟子。

他在較高大的男人面前高喊:

「拜託,快住手!」

男人的臉龐佔據了他整個視野。

在厚重的單眼皮後方,石炭碎屑般的瞳孔不帶任何感情,

肥大的鼻樑在中途微微向左彎,粗糙的臉頰像是用沙紙磨過,

稍嫌過長而邋遢的平頂髮型底下,額頭上有一道深深的刀痕。

左耳的耳垂已經不見了,似乎是被咬下來的。

這是一張鬥犬般的臉。

對這兩個男人而言,他似乎並不存在。

鏟子穿透他的身體,繼續將泥土掩蓋在屍體上。

長得像鬥犬的男人停下手邊的工作,舉起手在臉頰旁揮了揮,像是在趕蚊子。

「大哥,怎麼了?」

另一個金髮平頭的男子以高亢的聲音問。

「沒事,只是好像有蒼蠅在我耳邊嗡嗡叫。算了,快點收拾吧。」

他飄浮在墓穴上方,呆呆地看著自己被埋葬。

男人們以鏟子壓緊埋平的地面,並以長靴在上方踏實。

「我要去尿尿。」

小弟的背影消失在林間,不久便聽到溫熱的液體撒在地面的聲音。

這真的是夢嗎?他心中首度產生懷疑。

男人們回到停放休旅車的地點,拍落鞋上的泥土,露出疲倦的神情回到車內。

金髮男子發動了車子。

前照燈像是灼熱的刀子般刺入他的雙眼,

貫穿眼底的光芒使他不禁發出悲鳴,

心臟開始不規則地激烈跳動,

休旅車的方向燈配合凌亂的脈搏閃動。

「關掉!太顯眼了。」

金髮男子操作控制鈕,卻只能熄滅前照燈。

「奇怪,會不會是壞掉了?」

方向燈的閃動次數更加頻繁,

和激烈跳動的心臟刻畫著同樣的頻率。

如果這不是夢……我到底是怎麼了?

休旅車開始倒車,輪胎壓在枯枝上的聲音在夜晚的森林中迴盪。

當車子回到柏油路上,方向燈的奇特現象終於結束。

載著兩名男子的車沒有打開前照燈便奔馳在路上,

沿著產業道路消失在前方的黑影中。

他沒有心思在空中奔馳,追逐那台白色休旅車 。

他的腦中只有一個疑問。

如果這不是夢……

如果這不是夢,我到底怎麼了?

如果這不是夢,被埋在那裡的屍體是什麼?

是誰、為了什麼理由、以什麼樣的方式殺死了我?

我……被殺了?

我已經死了?

我已經成為屍體躺在地底了嗎?

那麼此刻在空中飛翔、思考、顫抖的人又是誰呢?

死掉的我,到底是「誰」?

他在自己的墓穴上方百思不解,思緒混亂,這時一陣光之漩渦襲來。

黃金色的漩渦溫柔地纏繞著他,包覆住他的全身。

他在閃耀的漩渦中失去意識,朝著遙遠的時空彼端,

墜入第一次的跳躍。

追憶

這裡黑暗、溫暖而充分潮溼。

有一瞬間,他感到恐懼,擔心這是上一個夢的延續。但這裡和那場惡夢不同,給予人十足的安全感。他彎著身體、蜷曲著手腳,待在一個極度狹小的空間,幾乎緊貼著身體。他感到全身似乎被薄而強韌的塑膠皮膜緊緊束縛。

他張開眼睛,但只能看到毫無遠近感而溫暖的黑影,口中不知為何感覺鹹鹹的。他動了動舌尖,發現牙齦上沒有半顆牙齒,滿口都是微溫的鹽水。他緩緩地品嚐著這不可思議的香氣,理所當然地將鹽水吞下肚裡。當他的下腹部開始膨脹,他便毫無忌憚地在自己漂浮的液體當中排尿。

接著他驚覺到自己恢復意識以來都沒有在呼吸,頓時感到恐慌。但他並不覺得窒息。胸腔非但沒有隨著呼吸膨脹,連肺部似乎都灌滿了鹽水。耳邊聽到血流巨大的轟轟聲,讓他感覺安心。外界的對話隔著好幾層膜依稀傳來。從他的腹部延長的細管持續脈動,送來養分和氧。不用擔心,這裡是安全的,和那場惡夢不同——他安心地睡著了。

接著,在既定的時間領域內,他像個擺錘般被丟入已成為過去的未來。

當他再度甦醒,周遭的世界正劇烈地搖晃。

巨變即將開始。他受到肉牆的擠壓,左腳前端往內彎曲,感覺微微疼痛。激烈的震動持續襲擊全身上下。他記得過去也曾經遭遇過像這樣的情況——周遭整個在震動,身體不停地上下搖晃——但這回的震動非但沒有終止,甚至有變本加厲的趨勢。無法挽回的變化即將發生在他的世界。

週期性的收縮與震動達到極限,當柔軟的頭蓋骨幾乎被壓碎,包覆著他的肉袋突然破了一個洞,眼前盡是一片暗紅色。

血!他的母親正面臨危險。

他想要將危機傳達給其他人,但卻無能為力。陣痛的週期單位從分鐘加速到秒,生產過程已經開始。小小的身體違反本人的意志,雙腳在前,扭曲地擠出狹窄的隧道。左腳穿過了伸直的隧道,接觸到外界的空氣。有人抓住了他彎曲的腳踝。極度的疼痛讓他想要放聲大哭,但口腔裡都是血液和羊水,使他甚至無法哭喊。

他感覺身體彷彿被萬人之力緊緊束縛。就這樣過了三十分鐘之後,他的下半身總算暴露在分娩室的空氣當中,然而肩膀和手臂仍舊卡在狹窄的產道裡。他無法動彈,自母親體內湧出的血液在他眼前晃動。

冰塊般的冰冷物體接觸到他的腰際,金屬鉗子緊緊夾住他的骨盤。下一個瞬間,有人開始以蠻力拉扯他的身體。向下傾斜的左肩緩緩通過關卡,接著右肩也滑出來了。他感覺頭部順著產道的直徑上下拉長,聽到頭蓋骨受到擠壓的聲音,血液與羊水的鹹味在舌頭上打轉,最終他總算通過了肉質的隧道。

值得紀念的誕生剎那,對他而言是一場相當不愉快的經驗。

他對外界的第一印象,是懾人的刺眼光線和冰凍般的寒冷。頭上的手術燈射下的光束令人無法直視,光線有如豪雨般打在他敏感的肌膚上。在他身旁圍繞著好幾個穿著藍色制服的人,每個都戴著口罩,把頭髮塞進帽子裡。當臍帶被剪下時,他完全沒有感覺到任何疼痛。胎盤還沒排出,原本被他的頭部擋住的大量血液便先湧到分娩台上,在地板瓷磚上形成黏稠的圓形。

「醫生!」

一名護士發出悲鳴般的聲音。

「嬰兒交給妳了。」

周圍的動作頓時變得急迫慌張。護士接過了他,離開分娩台,將新生兒身體上下顛倒,用力拍打背部。

他因為被逐出安全的場所而憤怒,因為被切離母體而焦慮,因為面對寒冷的未知世界而感到憎恨,終於張開黏稠的喉嚨,爆發出心中的情緒。他顫抖著全身哭泣。他高聲大哭,希望這個世界能夠消失。在一陣陣的哭聲之間,被羊水浸溼的肺部首度吸入了空氣。他由衷憎恨這冰冷的空氣。

護士將全身污穢的他浸在不鏽鋼的浴盆裡,以消毒過的毛巾機械式地擦拭他全身上下的髒污。吸引器的管子發出嘈雜的噪音,將他鼻子、嘴巴中的痰和羊水吸淨。

他拚命地哭喊,央求大家去救母親。但如果這不是一場夢,那麼他早已知道結局。

他睜大一雙還不習慣亮光的眼睛,努力地想要將母親的臉孔刻劃在腦海中。她躺在與腰齊高的床上,下半身隱藏在藍色的布底下,緊緊包住的浴衣領口被沈重的汗水浸溼。她似乎已經失去意識,柔軟的瀏海貼在寬廣的額頭上,眼睛下方凹陷,浮現出黑暗的影子,豐潤的嘴唇微張,下巴隨著呼吸微微搖動。即使在臨終之前,他的母親仍舊顯得相當美麗。

「血壓開始下降了。」

護士說完,醫生便高喊:

「叫她先生進來!」

「他沒有來。」

另一名護士在母親耳邊反覆呼喚她的名字:

「貴美女士,貴美女士……掛井貴美女士……」

父親到底在做什麼?他因為憤怒甚至忘記呼吸。他知道,父親一定是在工作。每當他希望父親陪在身旁時,父親總是不在。分娩台上開始進行輸血與急救手術的準備。

年輕的護士將他抱起,站在母親枕邊溫柔地說:

「他是個很健康的男孩子。雖然碰到難產,但是他真的很努力。做母親的也要加油喔。」

他全身顫抖,放聲大哭。一旦離開這間房間,他就再也見不到母親了——如果這不是夢,那麼他知道這項事實。

母親的頭部深陷在汗溼的枕頭上,此時她臉上似乎浮現了一絲笑容。或許那只是臨死前下顎因呼吸緊張而無意識地在痙攣。然而他卻深深記住了這張笑臉。

我一輩子都不會忘了妳,再見,母親——雖然自己的一輩子也和母親同樣短暫。

旋轉門打開,載著他的台車被推到昏暗的走廊上。他聞到醫院獨有的空氣——經過空調處理,混雜著消毒劑的氣味。當他在隔著相同間距發光的無數日光燈下移動時,又再度墜入時光之井,為追溯既定的命運而朝著未來邁進。

當他恢復意識時,身體被包覆在棉布中,躺在堅硬的墊子上。四方圍繞著白色的鋼管。他從視野角落瞥見到好幾張相同形狀的小床。這間房間裡似乎還有其他幾名和自己一樣的新生兒。

他感覺到有人在看他,便將視線轉移到腳邊的牆壁。一名穿著黑色西裝的男子站在玻璃窗後方。他的額頭緊貼著手背靠在玻璃上。如果沒有玻璃,這名男子大概就會向前傾倒。男子的招牌鬍鬚仍舊醒目,但平時野獸般的威武精力此刻卻消失得無影無蹤。

是那個男人——那個曾是他父親的傢伙。他看到男人紅著眼睛,不禁感到訝異。他第一次看到那個男人在哭。母親果然沒有救了。小小的拳頭掉在床單上。

男人盯著他看了一陣子,擦乾眼淚消失在醫院的走廊上。他抬頭看了看懸掛在上方的小白板。剛剛看到父親時,他便想起了白板上寫的名字。

掛井貴美 長男.純一 1968.3.28 3260g

掛井純一。這就是他的名字。這並不是一個能夠帶來好運的名字,不過他對於自己的命運也早已放棄,只感覺到淡淡的悲哀。

自從在那場惡夢當中發現自己已經死亡之後,純一似乎正再度以驚人的速度重溫自己的人生。他完全不知道其中的理由。正在回憶過去的自己究竟是什麼樣的存在呢?

幽靈、靈魂、生靈、鬼、精靈……。 純一從小就在無宗教的環境下長大,就如同這個國家其他眾多現代家庭中的小孩。也因此,他對於有關死後存在的任何辭彙都無法產生認同。更重要的是,自己為什麼會死?從當晚沒有任何觀禮者的埋葬過程看來,自己或許是被人殺死後偷偷埋起來的。但純一完全無法想像犯人的動機或身分。

育嬰房的空氣染成一片金黃色。他大概又得被迫跳躍時空了。對於無端跳躍所懷抱的恐懼似乎感染了其他剛出生的嬰兒。皺巴巴的新生兒們顫抖著身體開始高聲哭泣。當純一聽到遠處護士從休息室跑來的腳步聲,身體已被金色的漩渦淹沒。

「純一先天就有內翻足的腳部障礙。這可能是因為胎兒腳部在子宮內受到強烈壓迫而造成的。」

一隻冰冷的手握住純一的左腳,讓他突然驚醒了過來。身穿白衣的醫生與父親面對面談話,中間隔著嬰兒。白色的牆壁、灰色的辦公桌、濃灰色的塑膠墊——桌上疊放著數張X光照片,房門前方遮蔽視線用的簾幕在空調送風的吹拂之下不時搖擺。這裡似乎是某家醫院的診療室。

「內翻足是因為腳踵到腳踝的這三塊骨頭造成的。」

中年醫生仔細地指著每一塊腳骨。

「這三塊骨頭分別叫做踵骨、距骨與舟狀骨。當這些骨頭變形,造成腳尖往內彎曲,就會形成內翻足。」

「可以治好嗎?」

年輕的父親緊張地探出上半身問。

「當然了。基本上,」

醫生的聲音相當開朗,臉上帶著振奮人心的笑容。

「腳部變形的病例當中,百分之八十五都是內翻足。這是相當普遍的障礙,也有很多治癒的例子。大多數的病人不需要動手術,只要在出生之後立即藉由輔助器或鞋子矯正,長大之後就可以正常步行。」

不對,這個說法完全錯誤——純一很想大聲喊——任何事情都有例外。我的左腳不會痊癒!我知道未來!

「太好了。」

「不過首先必須要將變形的左腳矯正成正常的形狀。」

不行,這麼做沒有用!住手!

年幼的純一因為恐懼與憤怒而像著了火般開始大哭。

「乖,不用怕。你一定可以好好走路。」

純一並沒有聽進父親安慰的言語。他腳踝下方的肌肉在矯正鞋的摩擦之下,曾經皮綻肉裂,甚至從傷口看到染上淡淡血色的骨頭。即使在那樣的情況下,他父親仍舊叫他努力忍耐。純一想到石膏與矯正鞋帶給他永無止境的痛苦卻毫無成效,心中便燃起熊熊怒火。矯正鞋帶來的壓迫將隨時隨地讓他意識到左腳的存在,而這段漫長的歲月正是這孩子悲慘的未來。

有人主張活著就是最美好的事情,而他卻想詛咒那些樂觀的人。

死去的自己已經和美好的生命無緣。純一內心湧起譏諷的笑意。

「先生,你看,連嬰兒都在高興呢。」

陌生的醫師和父親探頭看著純一的笑臉。嬰兒上下揮舞小小的手發出笑聲。歡笑聲一直持續到下一波眼淚流下為止。

那一天,醫生親手替他進行第一次的矯正。

醒來時,他聽到外面在下雨。上方是杉木製的天花板——在睡不著的夜晚,他曾一次又一次地數著天花板上的木紋。這是一間令他懷念的房間。他轉過頭,隔著玻璃門看到雨中的中庭一片煙霧迷濛。修剪成圓形的黃楊樹細小密集的葉子猶如蟲卵般帶著溼潤的光澤。他在幼年時常常像這樣望著雨中的庭院發呆。雨滴掉落在水窪中形成的波紋令他百看不厭。

純一的房間坐北朝南,面向中庭,是一間八個塌塌米大的房間。他父親的屋子位於東京都武藏野市井之頭公園的旁邊,佔地七百坪,這間房間便是其中一室。宅邸周圍土牆環繞,隔絕與外界的往來。通往外面世界的缺口只有正門,疊石門柱之間的鐵門可並排通行兩台汽車。

掛井先生的「鬼屋」——

每當他聽到這個稱呼,心中便感覺不舒服。

他的父親名叫掛井純次郎,專營企業收買、重整,是個惡名昭彰的企業家。在純一眼中看來,父親的工作性質基本上很單純:他以接近底價的價格買下問題重重、無法繼續營運的公司,藉由強硬的外科手術切除賠錢的部門和多餘的員工,再將剩餘的精銳賺錢部門高價轉賣給其他企業;如果符合自己的企業屬性,則納作家族企業之一。

這種行為類似惡質的牛排店——從其他店家購買即將腐爛的肉,切除多餘的脂肪,以火煎烤之後端給客人。如果合自己的意,就把它吃掉。同樣的情節一再反覆。不同的是,純次郎所購買的肉不論是規模或價格都逐漸逼近天文數字。

純次郎冷酷無比的辛辣手腕不斷引來爭議和麻煩,但他多半都能夠以強硬的作風擺平。他時常賄賂政客和官僚,並利用黑道消除意圖反抗的少數派。純一記得父親曾這麼說過——

「黑道就像是香料,在需要的時候加入一點點就很有效果。」

掛井純次郎身為企業回收業者,在這個圈子裡相當知名,有一陣子還被經濟雜誌稱為「魔鬼純次郎」。不過根據律師高梨先生的說法,這是因為右翼出身的主編要求純次郎刊登高額廣告遭拒,才會撰文加以報復。但純一根據親身體驗也知道自己的父親的確是「魔鬼」。和那個男人共同生活二十年之久,不論是誰都會明白這一點。

走廊上的腳步聲逐漸接近。玻璃門往旁邊推開,有人正踩在塌塌米上走過來。一張豐潤通紅的臉出現在仰臥的純一上方。這是一個氣質純樸的年輕女孩。她穿著白色罩衫、起毛球的深藍色毛衣與窄口棉褲。「啊∼啊∼。」純一看到懷念的臉孔,口中發出意義不明的叫聲。她是住宿工作的幫傭兼奶媽——岡島豐子。純一看到比現在的自己還要年輕的豐子,不禁感到有些驚訝。

「來,吃奶的時間到了。」

豐子抱起嬰兒,將哺乳瓶湊近他的嘴巴。他反射性地咬住蜜糖色的天然橡膠奶嘴。溫暖的牛奶幾乎沒有任何甜味。他持續吸吮牛奶,感覺到源源不斷的力量自體內湧起。豐子以溼潤的棉布手帕溫柔地擦拭他的嘴。純一想要表達內心的感謝,伸手抓住豐子拿著手帕的食指。

「啊∼啊∼,ㄋㄟ,ㄋㄟ,ㄋㄟ。」

「阿一已經會說好多話了呢!你還想要喝更多奶嗎?」

金色的光芒在天花板上形成漩渦,如波浪般擴散到四個角落,緩緩降落到地面。橡膠奶嘴的觸感還停留在舌尖上,純一又跳越了時間之牆。

當他恢復意識時,眼前看到的是白色的線條。這是削去稜角的大理石邊緣。幼兒成長不少的手掌放在大理石上。左腳雖然又痛又麻,但他心中「想要動、想要用自己的腳走路」的意志卻更為堅強。純一沿著大理石走了幾步,每當左腳跨到前方,身體就會劇烈地向右傾斜。

這裡是父親屋子的客廳,從幼兒低矮的視線看起來簡直就如同體育館般寬敞。客廳中擺著八人座的沙發,卻仍保留充足的空間。純一看到鬆了領帶的父親坐在電暖爐前方的老位子,背脊感到一陣冰涼的衝擊。左腳的疼痛更加銳利,眼中自然而然湧出了眼淚。在父親面前行走讓他感覺驕傲,但疼痛卻又帶給他眼淚——這兩者摻雜在一起,使幼小的臉孔皺成一團。

「很好,純一,再多走幾步。」

豐子站在沙發旁邊,露出擔心的表情。純一卯足力氣,繞過桌子的轉角,左右搖晃著身體前進兩三步便一屁股跌坐到地上。

「怎麼了?這麼快就放棄了?醫生說你的腳復原情形很順利。純一,你如果偷懶坐在地上,腳是永遠不會好的。再走走看。」

你不說我也知道——純一很想這樣回答。在長達數年的復健過程中,他一再聽到這句話。純一再度挑戰行走,但走了幾步又跌倒了。他的臉頰被淚水浸溼。

「阿豐,妳必須每天訓練純一走路,不可以因為可憐他就讓他偷懶。」

純一聽到父親的話中帶著冷淡的焦慮,心中的怒火終於爆發了。但父親並不理會像是著了火般哭泣的男孩,迅速走出客廳。門被用力關上,豐子衝到純一面前替他擦眼淚。

「別難過,爸爸也是在替純一擔心啊。只要你肯努力,一定可以學會走路。」

那個男人只是在擔心自己的繼承人。而且從頭到尾,他甚至連碰都沒有碰我一下!小小的憤怒之苗此時已經在純一的內心滋長。經過長久歲月成長茁壯的憤怒種子正是在此刻誕生。純一心中懷藏著燃燒冰冷火焰的種子,再度跳向漫無目標的未來。

「純一,還好吧?有沒有哪裡會痛?」

上次那名醫生的臉出現在鏡子裡頭。醫生將手放在三歲的男孩肩上,站在一旁。這裡似乎是醫院的走廊。牆上掛著一面穿衣鏡,木製的扶手永無止境地延續。陽光從右側並排的窗戶斜斜射入,塗成白色的天花板上反射著充足的光線。幼小的純一穿著白色的短袖襯衫和深藍色的短褲,一副外出的打扮。左腳從膝蓋以下都被鋁製的矯正用靴子包覆。白色的長襪、散發黯淡光芒的鋁製固定器和嶄新的黑色皮鞋很自然地融入冰冷的灰色瓷磚。

「不要緊嗎?」

醫生以溫柔的聲音問。

「嗯。」

這個回答沒有經過考慮就自然蹦出來了。

「那麼你試著走走看,慢慢來。」

純一心中感覺有些奇特。這個孩子已經擁有自己的意志,不像嬰兒的時候可以藉由成年的純一來控制行動。鏡子中的男孩戰戰兢兢地踏出左腳。當鞋底接觸瓷磚地板,震動便經由固定器傳遞到膝蓋。全身的體重似乎是由鞋子和膝蓋各分攤一半。

「很好,可以再多走幾步嗎?」

後方傳來父親的聲音。男孩回過頭,朝著聲音的方向前進。

「純一,你不用太勉強。」

「不,醫生,這點程度沒什麼,今後他還得走更多路,一定要把腳治好才行。」

沒錯,要走更多路把腳治好。然後就可以和朋友一起打棒球,或是騎著腳踏車去玩了。男孩充滿希望的聲音直接傳到純一的意識當中。

純一很想誇獎幼小的自己。雖然最後他還是無法打棒球,但他已經盡最大的努力,這樣就夠了。首度穿上矯正鞋的男孩似乎很高興,在鏡子中張開雙手,左右搖晃著身體得意地往前走。抬頭一看,父親也露出了難得的笑容。

純一對著鏡中的自己說話。在希望還沒有完全消失的時候,不論是多麼微小的希望,都應該緊緊抓住。這時幼童的笑容突然和躺在長方形洞穴底部的年輕男人遺容重疊在一起。沾滿血跡的嘴唇和摻雜著泥土的斷裂門牙——鮮明的影像讓純一觸目驚心,男孩似乎也受到衝擊,穿著固定器的腳無法站穩而跌倒了。貼在地板上的小手近在眼前。

這個孩子還不知道。

不知道自己的未來,是多麼幸福的事情!

光之漩渦每次都來得很突然。金色的光芒從醫院的地板滲出,猶如破洞的船底般。醫生、純次郎和重新開始走路的男孩都沒有發現這道光線。只有純一做好了向未來跳躍的心裡準備。

他的體內蒙上一層牛奶般的霧氣。

他似乎有些發燒。鼻孔裡被塞了東西,讓他呼吸困難。他微微張開眼睛,看到左手臂上連結著一道透明細管。空氣的粒子閃閃發光,沿著點滴的細管上升。左腳前端配合著心臟的跳動,有如在遠方敲大鼓般疼痛,身體則輕飄飄地浮在床上。

醫院的病床。點滴。左腳的疼痛。

記憶突然甦醒了。純一特地延後一年進入小學,趁踵骨「骨端完全骨化之前」動了左腳的整型手術。手術並不算太成功。他仍舊無法正常走路或運動。雖然行走上的障礙變得較不明顯,只有稍微拖曳著腳步,但因為純一深信醫生的說法,以為可以完全痊癒,因此心中的失望也格外深刻。

純一處在全身麻醉的少年內部,覺得最近似乎曾體驗過類似的疲倦感,但卻想不起來是何時何地。他絞盡朦朧的意識,試圖探索記憶深處。

不知道為什麼,他腦海中浮現出自己一直跌落到黑暗中的影像。不可思議的是,純一知道斜坡的終點是黑色的峭壁。峭壁前方只有黑色的天空,一旦失足,就會墜落到永無終結的黑暗世界。濃密的霧氣瀰漫在身體內部,讓他無法發出尖叫甚至移動一根手指。純一從黑色的懸崖跌進黑暗的虛空,不斷向下墜落。

墜落中的純一腦海中浮現出閃耀的注射針影像。注射針的針頭呈斜切狀,針尖頂著蜂蜜般的透明水滴緩緩接近。黑暗當中,純一的嘴巴張成尖叫的形狀,卻連沙啞的聲音都無法發出來。他發現自己已經沒有呼吸,不禁毛骨悚然。

(救命啊! 像這樣繼續掉下去,就再也回不去了。)

純一在黑暗的虛空向下墜落,心裡不停地吶喊。

病房的日光燈胡亂閃爍了幾下,終於完全熄滅了。黃金色的光之漩渦從床下的陰影中湧起,並在瓷磚地板上擴散。純一丟下在黑暗的病房中發出無聲尖叫的少年,跳向既定的未來。

他抬起頭,看到眾多書本排列在眼前。書籍堆積到伸手不可及的高度,彷彿即將化作紙張的海嘯崩落下來。他相信全世界的書一定都集中到這裡來了。

興奮的意識片斷地傳入純一的耳中。從運動衫袖口伸出的手臂仍舊細瘦而幼小,兩隻手臂的內側蒼白到令人痛心的程度。聳立在眼前的書櫃當中擺滿了兒童讀物。左右兩邊也矗立著灰色的鐵架,夏日的陽光從高處的窗戶斜斜地照射下來,書庫裡充滿塵埃的空氣猶如煙霧般搖晃。

這裡是圖書館的兒童室。純一就是在這裡首度發現了書本的奧妙。這應該是一九七六年——八歲的夏天。這麼說,那本書一定也在這裡。視野不停地晃動,無法隨心所欲移動視線,但純一仍舊開始尋找記憶中的書籍。

那是E.R.巴洛滋的《地心漫遊記》——在這個暑假當中,他每天上午和下午都各從圖書館借一本書,像是得了熱病般瘋狂閱讀,而這本書正是最初的導火線。他記得在看這本書的時候,讀到精彩刺激的情節讓他緊張得呼吸困難,手心也被汗水浸溼。

他在書架第三層的角落找到那本書,必須墊起腳尖伸長手臂才能勉強拿到。書背上的字體比他記憶當中的大了許多。它夾在J.凡爾納的《十五少年漂流記》和馬克吐溫的《哈克歷險記》之間靜靜地呼吸。純一看到眼前眾多書本的書背似乎同時開始自內部發光。這一年的夏天,這裡的每一本書都會被迷上書本的他拿在手裡。在這一個半月的暑假當中,純一會將書架上方三層的所有書都看完。

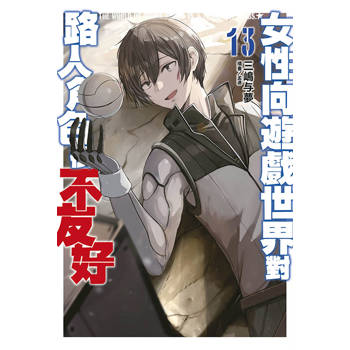

| FindBook |

有 3 項符合

ANGEL守護天使的圖書 |

|

ANGEL守護天使-嬉文化C002 作者:石田衣良 / 譯者:黃涓芳 出版社:尖端 出版日期:2009-04-09 語言:繁體中文 規格:平裝 / 256頁 / 25k / 普級 / 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 169 |

小說/文學 |

二手書 |

$ 192 |

二手中文書 |

$ 246 |

日本文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:ANGEL守護天使

【媒體推薦】 日本超暢銷作家石田衣良,最具代表性的暢銷名作! 文字工作者 臥斧 專文推薦! 【內容簡介】 投資公司董事長掛井純一遭不知名人士殺害,成為幽靈的他喪失了生前最後兩年的記憶。為了尋找自己死亡的真相,他開始追蹤某部電影的可疑投資金流向。在與電影界大師級導演、手腕高明的製作人以及暗中操控他們的神祕人物交手的過程中,他碰到了一名讓他一見鍾情的女星,並終於得知自己意外的過去。當複雜的線索集結成一個答案,死者必須賭上「生命」,做出最後的決定── 【作者簡介】 石田衣良(Ira Ishid

章節試閱

序章好舒服的感覺。身體輕飄飄地浮游在空中。沒有上下,也沒有左右。就像洩了氣的氣球,飄浮在溫暖的黑暗空間。這一定是夢。好久沒有夢見自己在飛了。轉個圈試試看吧——他心中才剛這麼想,身體便開始緩緩地傾斜。腳下的山巒畫著和緩的稜線,一直連綿到地平線彼端。夜晚的底層是鮮綠色的。樹梢在風的吹拂下,有如海藻般蠕動。無數的星星在空中閃爍著,還有一彎玻璃削成的弦月。沒想到夜空竟然是如此耀眼。群星猶如被丟撒一地的寶石般閃閃發光,灰色的光芒填滿了星與星之間的空隙。他試著在空中稍稍移動。星星形成一道道的銀線向後流動,完...

»看全部

商品資料

- 作者: 石田衣良

- 出版社: 尖端出版 出版日期:2009-04-08 ISBN/ISSN:9789571039329

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:256頁

- 類別: 中文書> 世界文學> 日本文學

|