法雅閉著雙眼,但沒有睡著。

她雙手環抱著腿,額頭抵著膝蓋,將身體縮得極小,聽著其他牢房傳來的鼾聲和啜泣聲,強迫自己保持清醒。

她身上仍穿著離開伯爵宅邸時的裝束,但原本潔白的裙襬早已骯髒不堪。儘管如此,她並未任由自己跟著環境一起墮落,而是盡可能維持衣著整潔,面對地牢裡最底層的守衛也保持著禮貌,並在接過餐食時朝他們表達謝意。

這些微小的習慣,使她有別於其他被關在此處的女性,也讓地牢的守衛們開始對她感到好奇。

「……聽說妳原本在貴族府邸裡工作?」

一個年輕的守衛在某次為她送餐時,忍不住好奇地打量她。

她點點頭,接過只裝著一小塊麵包的碗,輕聲道謝。

「小心拿。」他把另一碗水遞給她,目光放在她身上,刻意放低音量道,「聽說指控妳的是個貴族?」

法雅的眼裡閃過不安,輕輕點點頭。

「沒事,現在這個時間看守地牢的只有我。」守衛說,「發生了什麼事?妳看起來一點也不像是魔女啊。」

她隔著柵欄,朝他露出一抹黯淡的微笑。

「我原本在伯爵宅邸工作,負責照顧卡特伯爵的生活起居,但我無意間惹怒了不該惹的人……」

「怎麼說?」

「伯爵近日越來越虛弱,因此他提前立下了遺囑,並且慷慨地把我的名字也列入繼承者名單中,給了我一大筆財富。」

「看來伯爵的家人不太高興?」

「是的。」她低下頭。

守衛看著她的模樣,眼裡流露一絲同情。

被關進這座地牢的女性,都是被人指控為魔女的女子,其中各種稀奇古怪的理由都有。作為管理地牢的守衛,他早已習慣不斷有女人被送到這裡,也懶得一一過問她們被審判庭定罪的理由,反正早晚她們都會被送上火刑臺,但眼前這女孩從被送進來的那天開始,就顯得有些特別。

她既不吵也不鬧,被推入牢房時沒有歇斯底里地大哭,也不曾瘋狂為自己的清白辯解。被送來超過兩週的女子臉上,常有一種混雜絕望和自我放棄的麻木神情,但她完全沒有這樣的表現。她只是靜靜坐著,若有所思地看著來去的守衛,夜晚也幾乎不曾躺下,而是選擇坐著入睡。

根據送她過來的異端審判官所述,她的罪名是「與惡魔交易」、「蠱惑人心」以及「詐取錢財」。不尋常的是,舉發她的人是一名貴族,這在所有指控魔女的案件中實屬罕見。

目前為止,他所知的事情始末與女孩告訴他的吻合,多少證明她沒有編造故事。但……誰知道呢?也許她真的是魔女,因為他光是和她談話幾分鐘,就開始同情這女孩了。

「你是不是常常胸痛?」

法雅忽然開口這麼問,嚇了他一跳。

「妳怎麼知道?」他皺起眉,奇怪地看著她。

「我常常看到你按著這裡。」她指了指自己的胸口處,「這裡是不是常覺得悶悶熱熱的,或是好像有東西卡住的感覺?」

「妳看得可真仔細。」守衛眉頭皺得更深,警覺地問,「妳認得每一個守衛嗎?」

「我認得為我送過飯的人。」她說,「而且我的牢房接近樓梯,你們經常經過這裡。」

守衛回頭看了看,發現她說得沒錯,她被安排在最接近樓梯的牢房,這裡離守衛休息的地方最近,多數時候光源充足,如果她保持清醒,每天都能看到他們來回從她牢房前走過好幾次。

「你的胸痛多久了呢?」法雅以無害的語氣接續問。

他瞥了一眼隔在他們之間的柵欄,朝她聳了聳肩,「我這樣子好幾年了,但教廷的醫生都說我胸口沒事。」

「我想這不是胸腔的問題,而是胃的關係。」她說,「不要喝太多酒或茶,吃飽之後不要立刻睡覺,如果非要躺下來不可的話,左側朝下的側躺姿勢會比較好。」

守衛瞪著她,表情從驚訝逐漸轉為狐疑,「妳會為人看病?」

「我的工作是照顧伯爵,記得嗎?」她露出柔和的微笑,「小時候,我曾跟在一位老醫生身邊學習,照顧過各式各樣的病人,學會了一些平常人不知道的事,若不是這樣,我不可能得到照顧貴族的工作。」

守衛半信半疑地點頭,終於問出長久以來一直想問的問題:「……我這樣的症狀會死嗎?」

「不會的,伯爵之前也有這樣的症狀,我開始照顧他之後就好了很多,幾乎不再胃痛。」她說,「照我剛才說的試試,我想你的情況也會有所改善的。」

守衛點點頭,「妳說的這種症狀,有名稱嗎?」

「有的,我們通常稱之為胃食道逆流。」

他喃喃地覆述著這個新名詞,帶著奇怪的表情轉身離開。

自從那次交談後,開始有其他守衛會在輪職時跑來法雅的牢房前,拿一些教廷醫生沒能解決的問題問她。

無論再奇怪的疑難雜症,她都能給出解釋和改善方法,甚至有守衛提到他的妻子是教廷城堡的洗衣女工,為布滿凍瘡的手所苦時,她也能給出治療的建議。

法雅的名聲開始漸漸在守衛間傳開。

某天深夜,守衛們如常換班時,其中一名守衛忽然踩空了樓梯,從階梯頂上一路滾下來,倒在樓梯底部失去意識。

法雅被吵雜的聲音驚醒,抬頭便看見好幾個守衛七手八腳要抬起昏迷的同僚。她立刻制止他們,請他們按照她所說的方式照顧他,直到教廷的醫生趕來地牢。

等醫生處理完傷患後,忍不住誇獎守衛們處理得當,沒有讓傷患的傷勢因錯誤的移動惡化,守衛便提到了她的名字,順帶說了她的來歷和事蹟。

那位醫生嚴肅地聽完後,立刻轉身大步來到她的牢房前。

「妳好,我是卡爾醫生。」

她愣了愣,連忙起身,低頭朝他行了一禮,「您好,我是法雅。」

醫生隔著柵欄觀察她,看見火把的光線映照出少女秀氣的臉龐和柔順的金髮。她看起來溫和且無害,身上的衣著乾淨整潔,和他印象中的魔女嫌疑人很不一樣。

「據說妳曾為伯爵工作過?」

「是的。」

「妳曾照料過傷患嗎?」

她點點頭,「我曾擔任過醫生的助手,有照顧過幾位重傷的病患……」

醫生沉默地凝視她,表情深不可測,點點頭便離開地牢。

在那之後,法雅沒再看過那位卡爾醫生。

不知不覺,她被送入地牢已過了一個月。

法雅在夜晚寒冷的地面上,將自己縮得更緊。自從被送進地牢後,她就不斷提醒自己,絕不能死在這裡。

為了活下去,即使是最絕望的時刻,她都沒有忘記該有的舉止,她讓自己時刻保持乾淨和禮儀,配得上她「照顧過伯爵」的身分;她觀察每一個地牢裡的守衛,暗自記住他們的名字,把握每一次和他們交談的機會,告訴腰痛的詹姆如何改變站姿,治好了有咳嗽宿疾的喬治,幫大衛的妻子改善雙手的凍瘡,並且引起卡爾醫生的注意。

每一件事她都認真應對,希望這些微不足道的小事能成為拯救她離開此處的「鑰匙」,倘若不懷抱這樣的希望,打從第一天就會像其他被關入此處的女子一樣崩潰。

不,她絕不能崩潰……她的弟弟需要她,她是他在這世上唯一的依靠,她必須活下來,絕不能被教廷當成魔女送上火刑臺。

不知道彼得現在過得如何?是否因為她消失而擔心呢?她被教廷的審判官帶離伯爵宅邸時,他們完全不給她回家一趟的機會,更沒有給她為自己辯解的時間。

唯一值得慶幸的是,她上一次領薪水後,一口氣預付了三個月的房租,所以即使沒有回去,房東太太暫時也不會把彼得趕出去。

親愛的彼得……如果她回不去了,他該怎麼辦?

法雅在腦中描繪著弟弟的模樣,完全沒聽見牢房外傳來腳步聲,直到有光芒照到她身上。

她驚訝地抬起頭,發現兩個男人站在牢房外,法雅連忙起身,旋即因為蜷縮身體太久而感到不適。她扶住牆壁,認出其中一個男人是卡爾醫生,另一個男人似乎是教廷的神職人員,她無法從他的衣著分辨出他的身分,直到醫生稱呼他為主教時,她才大吃一驚。

主教親自來到地牢?

她震驚地看著身形高大、有著一頭黑髮與黑色鬍子的男人。他比頭髮花白的卡爾醫生年輕一些,臉上卻彷彿歷經滄桑,充滿了不怒自威的威嚴。據她對教廷的了解,主教應該是教廷中地位僅次於教皇的人,為什麼會在這種時候……

「大人,這就是我向您提過的女孩。」卡爾醫生說。

法雅感覺到主教打量的目光落在她身上。

「晚安。」她輕聲問候,努力不讓自己的聲音透出顫抖,「請問有什麼我能幫忙的嗎?」

主教的臉上沒有顯露出任何表情,緩緩開口:「審判庭調查過妳的事蹟,他們相信妳掌握某種『能力』,好幾位垂死的病人經過妳的照顧後,不僅奇蹟似康復,還紛紛表示願意將大筆財產交給妳,包括最近決定將部分遺產留給妳的卡特伯爵。」

一股冰冷的恐懼猛然襲向法雅,讓她本能地想為自己辯解,但在開口前,一股異樣的感覺讓她突然停了下來。

像主教這樣地位崇高的人,不會在深夜特地來到地牢裡,就為了宣告她的死刑。那些針對她的指控存有很大程度的誇大,極有可能讓她被送上火刑臺,然而此時此刻,她意識到這些事蹟很有可能成為救自己一命的關鍵。

「……教廷中有需要照顧的人嗎?」

她謹慎地如此詢問後,發現主教和醫生交換了一個眼神,證明她的猜測沒有錯得太多。

法雅立刻說:「如您所知,我的專長便是照顧病人,若您和教廷有任何需要,我非常願意效勞。」

「需要妳的不是病人。」卡爾醫生說,「是傷患。」

她皺起眉,「他受了什麼傷?」

回答她的是一片沉默。

卡爾醫生看向主教,而主教則面色凝重地望著法雅。她立刻明白主教在猶豫,猶豫是否要借助「魔女」的她之手去救治傷患。

然而,主教會和醫生一起出現在這種地方,而且還是在這樣的深夜,顯示傷患的情況非常嚴重,而且教廷裡所有的醫生都束手無策。

「我曾經跟著經驗老道的醫生學習。」法雅說,「我們面對過各種不同種類的疾病和創傷,因此我或許能提供一些和教廷醫生不太一樣的治療建議……可以的話,我能見一見這位傷患嗎?」

主教沉吟良久,終於朝卡爾醫生打了個手勢。

醫生立刻喚來守衛,打開法雅的牢房。

在門開啟的剎那,法雅幾乎哭了出來,立刻低下頭掩飾內心的情緒。

她此刻的模樣看在主教與醫生眼中,顯得格外乖順柔弱,一如他們從守衛口中聽說的,她確實有別於其他被判有罪的魔女,那俯首垂眸的模樣,看起來就是一位為貴族工作,受過專業訓練且懂得安守本分的女性。

若非伯爵之子對她指證歷歷,加上其他貴族也出面證明,每一位受過她照顧的年邁貴族,最後都願意給她遠超過看護應得的酬勞,否則光憑法雅的外表,他們很難看出她擁有任何不尋常的魔力。

主教在心裡暗想,這就是魔女最可怕之處。她們混在社會中,與惡魔勾結、散布邪念與罪孽,甚至能佯裝成普通女性的模樣,從無辜之人手中謀取巨大利益,既邪惡又狡猾。

然而此刻,除了冀望她以外,他們已經沒有其他選擇。

| FindBook |

有 5 項符合

聖殿騎士的暗夜征服的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 130 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 175 |

奇幻冒險 |

$ 213 |

戀愛情事 |

$ 220 |

中文書 |

$ 225 |

華文戀愛故事 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

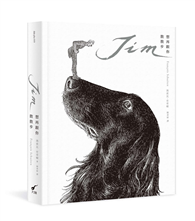

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:聖殿騎士的暗夜征服

★ERO系列首部西洋奇幻❤蜜戀乙女小說

★虔誠英勇聖殿騎士╳被冠上魔女罪名的少女

★【特別附錄】填答書內後記問卷即可獲得獨家番外

-------------------------------

「放鬆,讓我取悅妳」

遭異端審判冠上魔女罪名的少女法雅,

在行刑前突然被以「賞賜的妻子」的名義,

送到重傷臥床的聖殿騎士布萊恩身邊,

命令她只要救活「丈夫」就能免於火刑。

隨著長時間日夜照護,兩人的身心也逐漸結合,

深陷這段神職與罪人的禁忌關係難以自持……

每一分靈魂、每一寸肌膚,都無法克制地渴求著彼此──

作者簡介:

初雲

初夏藍天裡,一朵悠然飄浮的白雲。

繪者簡介

四三

大家好我是四三,喜歡慫恿朋友買樂透但自己不買。

很榮幸有機會能擔任這次封面的繪製,還請大家多多指教!

章節試閱

法雅閉著雙眼,但沒有睡著。

她雙手環抱著腿,額頭抵著膝蓋,將身體縮得極小,聽著其他牢房傳來的鼾聲和啜泣聲,強迫自己保持清醒。

她身上仍穿著離開伯爵宅邸時的裝束,但原本潔白的裙襬早已骯髒不堪。儘管如此,她並未任由自己跟著環境一起墮落,而是盡可能維持衣著整潔,面對地牢裡最底層的守衛也保持著禮貌,並在接過餐食時朝他們表達謝意。

這些微小的習慣,使她有別於其他被關在此處的女性,也讓地牢的守衛們開始對她感到好奇。

「……聽說妳原本在貴族府邸裡工作?」

一個年輕的守衛在某次為她送餐時,忍不住好奇地打量她。

...

她雙手環抱著腿,額頭抵著膝蓋,將身體縮得極小,聽著其他牢房傳來的鼾聲和啜泣聲,強迫自己保持清醒。

她身上仍穿著離開伯爵宅邸時的裝束,但原本潔白的裙襬早已骯髒不堪。儘管如此,她並未任由自己跟著環境一起墮落,而是盡可能維持衣著整潔,面對地牢裡最底層的守衛也保持著禮貌,並在接過餐食時朝他們表達謝意。

這些微小的習慣,使她有別於其他被關在此處的女性,也讓地牢的守衛們開始對她感到好奇。

「……聽說妳原本在貴族府邸裡工作?」

一個年輕的守衛在某次為她送餐時,忍不住好奇地打量她。

...

顯示全部內容

目錄

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

後記

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

後記

|