第一章 以山為名

這具盡可能擺出人形的屍骨,大概是顧然三年來唯一的作品。

即使屍骨表面早已白得發亮,只要顧然身處不動山,每天仍會耗費幾個時辰,將每一根每一塊骨頭拿起來,仔細檢查。哪怕有一丁點出現暗斑的可能,他都會用手認真精細地為它擦拭。

反正只要身處不動山,時間總是多到讓人腦袋發空。

跪坐在屍骨頭顱邊的顧然,小心翼翼地把手中這節最上的頸骨插回原位,緩緩地去取屍骨的下頜。為了讓每一顆牙都能安穩地在上面,屍骨的下頜向前傾斜了一些,整具屍骨儼然一副有話要講又不知從何說起的模樣。

顧然先是雙手舉起整塊下頜,檢查了它的底部,可以說是一塵不染,潔白如雪。接著他小心地轉動,把內外面都檢查一番,隨即將其放到腿上,從下頜的最左邊取下了一顆牙齒。牙齒的光澤很令顧然滿意。

在檢查到第四顆牙齒時,天色起了變化,顧然的身後泛起了銀光,彷彿是要為擦拭一塊塊屍骨的他照出一條修長的身影。

顧然當然立刻有所察覺,便把捏在手中的牙齒小心翼翼地插回原位,再將整個下頜擺回到頸部以上,借著銀光左右檢查了一下每一塊骨頭的角度,不甚滿意地調整一二後,站起了身。

終於來了,這次真是等得夠久的。

顧然朝銀光處望去,那是如同從天庭沉淪下來的一輪明月,嵌進了目力可及的不動山邊緣。沉下來的月輪相當巨大,即使有兩成嵌進不動山,剩餘部分還是佔據了那一邊的大半個天,宛如一張因忍不住好奇心而悄悄趴過來偷窺的巨人臉盤。

不動山確實不動,但沒有山,放眼望去一馬平川。不過,在顧然和沉下來的月輪之間並非空無一物, 遍地滋生著一叢叢樹狀的結晶體,甚至足以將成年男子的身影隱藏。它們看上去晶瑩剔透,就如西域那種碧青色寶石瑟瑟,但質地卻沒有瑟瑟那般堅硬,更像是酥脆的雲母,根據這一直觀特徵,人們胡亂地起了個名字叫「雲母瑟瑟」。剛有了名,又嫌四字太長,乾脆喚作「雲瑟石」。

茂盛的雲瑟石叢林,便是不動山唯一的物產。不動山的天空,沒有太陽,除去剛剛沉下的月輪,蒼穹之上還有兩輪雖遠但別無二致的明月,足以讓這裡亮如白晝,只是這樣的晝顯得更慘白了些。三輪明月之外,還有七輪或大或小或遠或近的天球,黯淡無光,死灰一般,一處處虛空,懸掛於天際。

這便是顧然身處的不動山全貌了。

既然一輪月已經下沉,顧然便離開了他擺弄許久的屍骨。屍骨不遠處,停著一架兩輪推車,是他用了三年之久的軲轆車。顧然一把將其推起,面朝沉月走進了雲瑟石叢林。

樹狀結晶的雲瑟石不算太高,但也沒過了顧然的視野。三輪慘白光線的月,從三個方向射來,瘋狂生長的雲瑟石把整個叢林映得滿是炫彩光暈。雲瑟石雖然還是石頭,可奪目光彩下竟散發著淡淡的海棠花清香。只是這所謂的清香,一點清澈的意味也沒有。

再走沒多遠,已能看清月輪上映出的景象,顧然便把軲轆車停了下來。

此刻,那已不似一輪月,更像是一口巨大的銀碗。顧然的目光探進碗口,凹進去的碗底顯現出了一座城池,在雲瑟石叢林裡仰望,正可鳥瞰城池全貌。

城的建制算是規矩,沿用了大唐的里坊制,坊巷齊整,只是不像傳說中的棋盤狀長安城,一條條坊巷皆由城北的一處豪闊宅邸輻射而出。

每次俯瞰那座宅邸,顧然都會不由自主地撇撇嘴。那是一族冉姓盤瓠人的宅邸,他們的酋帥冉魁榮是這裡的大祭司,自然影響了城坊的一切。

然而,顧然此時只關注一件事:現在沉下來的是哪一座山城?

實際上,現在映出的這座城,六年前還在大唐的國土上,那時還有一個自己的名字,叫照州,地處大唐劍南道的西北角,松州往北緊鄰吐蕃的群山之中。即便群山環繞,還是有多條安全隱秘的通道,使得照州不僅是唐人之城,各國胡商也在城中遊走,做著自己的買賣,時常還能見到通體漆黑、捲髮闊鼻的昆侖奴,已然不足為奇。這又和鼎盛繁榮的長安城有了些許近似之處。不過,畢竟是一座過於偏遠的邊境之城,又從未受過日漸強大的吐蕃的正面騷擾,幾乎隱蔽在了大唐當朝的視野之外,那些盤瓠人掌管起照州城來堪稱肆無忌憚。

說來或許是命運的捉弄,這樣一座隱蔽繁榮的山城,在六年前忽然天降一道銀光,將照州城完全吞沒。直到三年前,也就是武后登基改號「天授」的那一年,那道銀光再度降臨照州城原址,顧然主動前往被吞入其中,這才得知三年間究竟發生了什麼。

就如現在所見,某種神秘力量竟將照州城硬生生複製了十座,不僅城是一模一樣的,就連人也都是一樣的,只不過十座城民互不相見,只有現在這個被命名為「不動山」的地方能夠銜接。如今,十座照州城僅存其三,也就是那三輪尚發著光的碗形月的本體。

剩下的三座照州城,基本保持了原貌,一條人字形河川從城北穿流而下。那分開的河川,東側名為開明川,西側名為蘆川。蘆川並沒有什麼特別之處,而開明川的東畔,卻基本被籠罩上空的黏稠濃煙遮掩住了。只不過曾經在大唐劍南道上時,濃煙是漆黑的,而現在則是帶著惡臭的黃煙。

是……羅山。

凝視銀碗中的照州城許久後,顧然從各種細節中做出了判斷。

事實上,直到此時顧然也不大明白,為什麼每座照州城都要以「山」來命名。命名的人,或者說擁有命名權的人,自然是照州城之主,冉家的酋帥冉魁榮。毫無疑問,每個分支的冉魁榮都為自己的分支命名貢獻了相同的才智。自從吞沒至此,每位冉魁榮都近乎偏執地迷戀上了命名,甚至就吞入事件本身, 他也要賦予其名,稱之為「天墜」。大概只有人人都用著這些名字時,他才能真切地感受到自己是一山之主。

此時,沉下的銀碗彷彿等得不耐煩了,投出一道銀光射入雲瑟石叢林裡。

那道銀光的投射點,在顧然的目力範圍之內,可說是相當近,不需要多走一點冤枉路。顧然暗自竊喜,近年來終於多了一點值得誇耀的新技能,可以通過目測銀碗的距離判斷銀光的大概落點。

既然銀光已經投下,顧然就更不著急了。憑藉多年經驗,他知道每次投下的銀光至少要持續一個時辰,甚至兩個時辰。

當銀光的落點闖進視野,顧然才開始真正的工作。只見他走到一叢雲瑟石前,緩緩抬起腳瞄準了一下,調整著角度,然後又把腳放了下來。腳尖剛剛點地,他雙手一展,上下肢原地抖動著轉起圈來。反正這裡只有自己一個人,跳一支自創的抖動胡旋舞又有何妨?一陣笑意湧上心頭,顧然的袍衫下擺隨之旋動起來,宛如伴舞助興。旋轉得太過自如,他的雙手隨著心中節拍舉到頭頂,變換著各種組合手勢, 右膝也隨之抬了起來,繼續借勢迴旋。突然,顧然就像趁著雲瑟石沒留意一般,猛地一腳當當正正踹了上去。

正中剛才的瞄點。顧然滿意地停了下來,見證著那叢雲瑟石應聲而倒。跟自己計算得一樣,倒下去的雲瑟石又撞到了後面的雲瑟石,只消片刻,就倒了四五叢。

戰果不錯嘛。

顧然更加滿意,不過,該收收心幹正事了。

沒再多耽誤工夫,顧然連忙撿起地上那些摔得七零八碎的雲瑟石,然後統統丟到軲轆車上;裝滿一車後,再用一塊麻布蓋在上面,才算完工。

裝滿了雲瑟石碎塊的軲轆車扶手上,掛著四件樣貌各異的小玩意兒,在推起軲轆車前,顧然先把它們摘了下來,擺到地上。

四件小東西都是木製的骨架,外面套著一層布面裝飾:穿著官袍的猢猻,趴在地上東張西望的猞猁,長著八爪的蜘蛛,以及布料簡陋卻多出一對軲轆的樹。它們全都一尺見長,看起來十分精巧。

這些才是顧然真正拿得出手的作品,全是傀儡戲上用的偶人。

天墜前,顧然跟著一個名叫趙劍南的老大哥組的傀儡戲班。戲班看似在劍南道上各處遊走演出,實際卻做著見不得人的勾當——曾經照州城裡那污穢又被世人所無視的勾當。

劍南道上,有不少地方種植米囊花。那是唐人所喜的一種花卉,配上牡丹之類的雍容名花,能在華貴中蘊含幾分內斂,就連大將郭震都專為米囊花寫過詩句。正因唐人對米囊花的推崇,時常會有人到劍南道來大批採購此花,運回中原販賣。然而,偏巧這裡的人們突然發現,米囊花的果實竟可以煉出一種與眾不同的黑色膏脂。於是,人們將這種黑色膏脂稱之為「米囊膏」。

傀儡戲班的真正目的就是米囊膏,其他的胡商也都是為了它,甚至為了一盒膏,幾個商隊間大打出手殺人放火,儼然成了一種日常。畢竟,只要把米囊膏帶回中原,就會有人發了瘋似的無休止搶購。有了米囊膏,等於有了絕對穩定的金子來源。大概是顧然的功夫還算不錯,在那幾年裡,沒人敢對傀儡戲班出手。只是顧然到傀儡戲班來,其目的與成為戲班的護衛,可以說是背道而馳了。

每當顧然想起那段遙遠的往事,都不禁心中發苦,畢竟他原本是和同村的兄弟于榑一起來照州城,意氣風發地想要將米囊膏連根拔掉。甚至在最初的一年裡,身為異鄉人的顧然,還暗中建起了一個無比龐大有效的關係網。可數年之後的現在,于榑已成眼前的白骨,而自己更是淪為了穹籠中的一件工具。

天墜前,雲瑟石的出現是顧然這些異鄉人始料未及的。出現後不久,人們迅速意識到這種石頭不僅樣貌好看,只要把它磨成粉末撒在米囊花田裡,還可以讓米囊花以驚人的速度生長結果,一年採集十次都不在話下。原本使人發狂去買的米囊膏,現在竟多了一本萬利的門道,從照州城弄米囊膏,賺得簡直比直接挖金子還要多得多。

誰不願意天上掉金子給自己花呢?

然後,天墜就來了。天墜堪稱改天動地的災難,而最大的災難,大概就是雲瑟石也遠離了照州城,只在不動山裡生長起來。這也讓恰巧不在照州城的顧然,頹然間孤立無援。

不想再回憶往昔的顧然,小心仔細地將四隻偶人的裝飾布套都脫了下來,開始為前往羅山做最後的準備工作。

這些傀儡跟一般中空的偶人不大一樣,內部多了木齒輪和緊繃的細繩,並且都嵌進了一塊密閉木盒。打開每只核心木盒後,顧然撿了些雲瑟石碎塊,在掌心用力一撚就成了粉末,然後將其紛紛灌滿。

此時,所有準備工作都已完成,顧然將傀儡分別掛於袍衫外的腰帶左右,吃力地抬起軲轆車,卻又停了下來。他心裡湧起某種不祥的預感,不忍離去地回頭望了望那具每日都要精心擦拭的屍骨。

大概是剛才旋轉得有些過猛吧。顧然為心裡的不安尋找著藉口,重返照州城已有三年,曾經的照州城被硬生生分成了十座,現在只剩三座,這種完全超乎認知的事都已經習以為常,還有什麼事情值得吃驚呢……只要自己可以安安穩穩活下去,或許就能找到機會得償所願。

天授三年了,顧然在心中固執地計算著時間,一使勁推起了軲轆車,向羅山投下的那道銀光走去。

| FindBook |

有 5 項符合

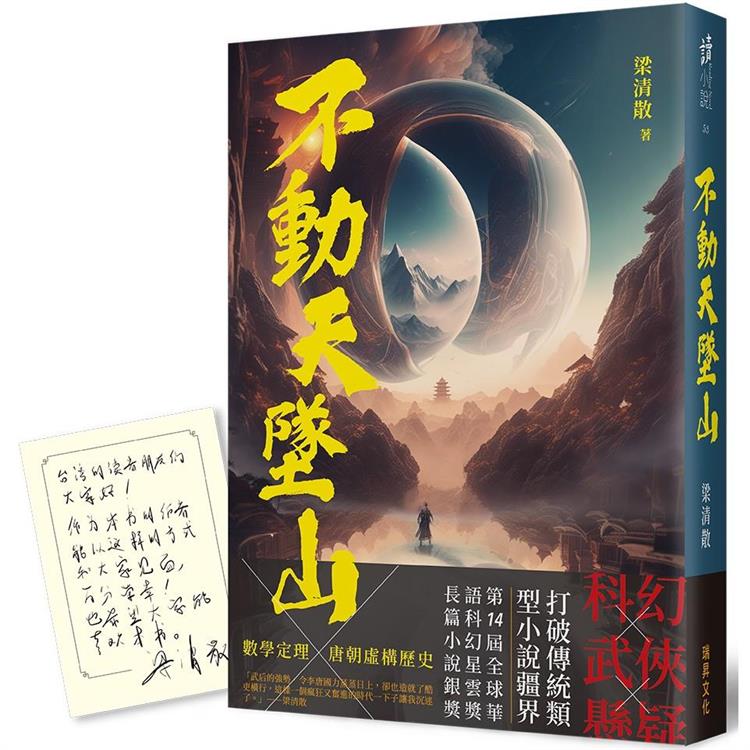

不動天墜山(印刷簽名版)的圖書 |

|

不動天墜山(印刷簽名版)【金石堂、博客來熱銷】 作者:梁清散 出版社:瑞昇文化事業股份有限公司 出版日期:2023-11-27 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 356 |

華文奇幻/科幻小說 |

$ 356 |

新書推薦79折起 |

$ 356 |

文學作品 |

$ 396 |

中文書 |

$ 396 |

科幻小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:不動天墜山(印刷簽名版)

打破傳統類型小說疆界的全新力作!

不動點定理V.S唐朝虛構歷史

科幻、武俠、懸疑

武則天登基前,祥瑞四起,大唐遭逢異變,一道銀光從天而降,是謂「天墜」。

照洲城自我裂變,一模一樣的十山世界,矗立於大唐之上。

任何相同物質同處一山,所在的世界即刻湮滅。

困囿於山城的人們苟延殘喘、爭權奪利。

一位俠士顧然卻不受此限,能夠自由穿梭三山之中。

他遭人設局陷害,背負「殺友進山」之汙名,並捲入一樁離奇兇案。

在身懷天文機械之術的小女孩張昭昭協助下,顧然逐步解開籠罩在唐土之上的迷局。

險象環生的試煉,帶出一連串隱藏在水面下的陰謀及宇宙真相。

盤根錯節的多重平行世界,會如何相互影響?

大沖之際,烈火將染紅山城。

眾山下沉,詭麗的天象奇觀即將再現。

這次,萬物是否能夠重新歸一?

作者梁清散創作的是一部科幻小說,卻有意融入了武俠懸疑的暢快和緊張,宇裡行間更是充滿了畫面感,有著詭異驚人的視覺想像。小說中的人物一邊追尋真相,一邊積累了無數的思緒和情感,這讓小說的結尾充滿了力量和希望。看完後我甚至想知道作者是否會寫下一部……

電影《雄獅少年》導演孫海鵬

《不動天墜山》是一本了不起的歷史科幻。本書的背景是中國人最為熟知的大唐,但梁清散通過紮實的史料挖掘,汪洋恣肆的科幻構想,將讀者的目光引向長安之外,探向粗獷與先進並存的邊遠山城,更通過一場時空畸變,展現了繁華盛世背後的另一種宿命。

《天意》《天命》作者錢莉芳

這是武俠的又一種可能性。像是一名俠客,穿著古裝,背上背著類似聖鬥士的箱子,放出來的則是機甲。小說有一種 「夜深經戰場,寒月照白骨」的感覺,讓你覺涼意侵人,毛髮倒豎。行文不是豐腴的,而有一種瘦骨棱棱的觸感。情節推進快速,間不容髮,作者像在串一串冰冷光潔的珠子,把一個個驚悚的懸念俐落地串起來,整體上很吸引人。一些設定很有想像力,我好奇地去查了是不是真有「米囊膏」 這樣的東西。

作家、自媒體人 六神磊磊

見武俠在科幻領域生根發芽是一件令人欣喜的事情。《不動天墜山》是一個龐大而複雜的「俠難世界」,所有的熱血、義氣在殘酷的時空困局裡更顯蕩氣迴腸。在這個懸疑詭譎的故事裡,主角憑藉艱難的求索,追尋著永恆的俠義心腸。

《蘇曠傳奇》作者 飄燈

作者簡介:

梁清散

科幻作家、科幻文學研究者。自2010年首次發表科幻作品以來,多次榮獲全球華語科幻星雲獎,並入圍第53屆日本星雲賞。代表作為《文學少女偵探》、《廚房裡的海派少女》、《新新日報館:機械崛起》(已售出影視版權)等,並有數篇作品入選多部科幻精選集。先後斬獲全球華語科幻星雲獎最佳網絡原創科幻作品金獎、評論金獎、短篇小說金獎、中篇小說銀獎,2022年以《新新新日報館:魔都暗影》榮獲長篇小説金獎,近作《不動天墜山》(已售出影視版權)再獲同獎項第14屆長篇小說銀獎。

獲獎‧入圍經歷

《散聊科幻之晚清科幻的草創風雲》

——2015 年,第6屆全球華語科幻星雲獎評論金獎

《濟南的風箏》

——2019 年,第10屆全球華語科幻星雲獎短篇小說金獎

《沉默的永和輪》

——2022 年,第13屆全球華語科幻星雲獎中篇小說銀獎

《新新新日報館:魔都暗影》

——2022年,第13屆全球華語科幻星雲獎長篇小說金獎

《烤肉自助星》

——2022年 第53屆日本星雲賞最佳海外短篇小說提名

《不動天墜山》

——2023年,第14屆全球華語科幻星雲獎長篇小說銀獎

——2023年,第11屆春風悅讀榜春風科幻獎

——2023年,第3屆致未來文學獎長篇小說星輝獎

章節試閱

第一章 以山為名

這具盡可能擺出人形的屍骨,大概是顧然三年來唯一的作品。

即使屍骨表面早已白得發亮,只要顧然身處不動山,每天仍會耗費幾個時辰,將每一根每一塊骨頭拿起來,仔細檢查。哪怕有一丁點出現暗斑的可能,他都會用手認真精細地為它擦拭。

反正只要身處不動山,時間總是多到讓人腦袋發空。

跪坐在屍骨頭顱邊的顧然,小心翼翼地把手中這節最上的頸骨插回原位,緩緩地去取屍骨的下頜。為了讓每一顆牙都能安穩地在上面,屍骨的下頜向前傾斜了一些,整具屍骨儼然一副有話要講又不知從何說起的模樣。

顧然先是雙手舉起整塊下...

這具盡可能擺出人形的屍骨,大概是顧然三年來唯一的作品。

即使屍骨表面早已白得發亮,只要顧然身處不動山,每天仍會耗費幾個時辰,將每一根每一塊骨頭拿起來,仔細檢查。哪怕有一丁點出現暗斑的可能,他都會用手認真精細地為它擦拭。

反正只要身處不動山,時間總是多到讓人腦袋發空。

跪坐在屍骨頭顱邊的顧然,小心翼翼地把手中這節最上的頸骨插回原位,緩緩地去取屍骨的下頜。為了讓每一顆牙都能安穩地在上面,屍骨的下頜向前傾斜了一些,整具屍骨儼然一副有話要講又不知從何說起的模樣。

顧然先是雙手舉起整塊下...

顯示全部內容

目錄

第一章 以山為名 008

第二章 一池一亭 011

第三章 羅山趙劍南 031

第四章 精神特產 041

第五章 銅塚 052

第六章 金剛力士 064

第七章 八臂羅剎 078

第八章 咚咚嗒咚 090

第九章 回音壁 103

第十章 獵貓與猞猁 113

第十一章 鎖 125

第十二章 洛井風巒 134

第十三章 他山之人 146

第十四章 守株待兔 157

第十五章 舊友 165

第十六章 神聖金光 175

第十七章 散 189

第十八章 珍寶滿屋 200

第十九章 銅山大兄 215

第二十章 竹林中 223

第二十一章 東臨晶石 237

第二十二章 二...

第二章 一池一亭 011

第三章 羅山趙劍南 031

第四章 精神特產 041

第五章 銅塚 052

第六章 金剛力士 064

第七章 八臂羅剎 078

第八章 咚咚嗒咚 090

第九章 回音壁 103

第十章 獵貓與猞猁 113

第十一章 鎖 125

第十二章 洛井風巒 134

第十三章 他山之人 146

第十四章 守株待兔 157

第十五章 舊友 165

第十六章 神聖金光 175

第十七章 散 189

第十八章 珍寶滿屋 200

第十九章 銅山大兄 215

第二十章 竹林中 223

第二十一章 東臨晶石 237

第二十二章 二...

顯示全部內容

|