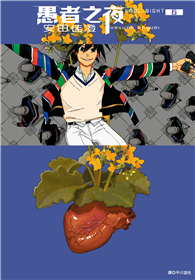

生物學、社會學與性愛美學粲然交合的小說──向薩德侯爵致敬

當性愛縱慾玩盡、人類文明頹落,該改變的不是想法,而是基因!?──《美麗新世界》烏托邦的終極實現版

◎ 專文推薦:作家成英姝、林宜澐、紀大偉、張惠菁、政大歐文學程教授阮若缺

◎ 法國自卡繆以來最重大的文學事件,出版一年暢銷50萬冊

◎ 榮獲2002年愛爾蘭「國際IMPAC都柏林文學獎」、1998年法國「十一月獎」

◎ 小說原著改編電影獲得2006年柏林影展銀熊獎

◎ 售出近30國版權,各國媒體高度讚譽

這本小說讀來令人害怕,最可怕的是,原來我們正處在那樣的世界裡!

布呂諾與米榭是同母異父的兄弟,母親是個不負責任的浪蕩嬉皮,兩人很小就被分送給外婆與祖母教養,在不同的環境成長出不同的個性。布呂諾從小在學校被欺凌扭曲了他的人群倫理,長大後生性浪漫的他趕上七○年代的性解放社會風氣,恰好給他無盡的滋養,但他終其一生的頭銜只有失職的老師、失敗的作家、打手槍高手;而弟弟米榭有相對安定的際遇,思想觀念與哥哥迥異,他對情感絕緣,致力於智識的追求,後來成為傑出的分子生物學家。兩兄弟有著熱情與冷漠、強迫性衝動與性冷感、藝術浪漫與科學理智、縱慾悖德與宗教道德等之間的對比,但都同時患上了「無力去愛」的現代文明病。當他們發現有機會掌握愛的時候,時間卻下了殘酷的判決……

人可以不熱愛生活卻要繁殖後代!

米榭厭倦了這個過度追求個人自由而失序的社會,他企圖研究複製「理性完美新人類」的方法,讓人類免於墮落而自取滅亡。然而,他相信的「美麗新世界」是否終究會成真?

《無愛繁殖》解構著我們所處的當代文明,藉由生物科幻的假設、政治不正確的論述,以及從科學知識到世俗男歡女愛的故事中苛刻卻一針見血的旁白表露無遺。

作者簡介:

Michel Houellebecq(米榭‧韋勒貝克)

1958年生於法屬留尼旺島,當今法國文壇最炙手可熱的作家,被譽為繼卡繆之後,唯一一個將法國文學重新放到世界地圖上的作家。他只要一出書,法國文壇就要鬧一場大地震;與兩次龔固爾獎擦身而過,引起極大爭議,最主要的原因是他的政治意識形態太不「正確」,不過他的書卻賣得像小麵包一樣好。法國《世界報》頭版頭條新聞除了魯西迪之外就只有他能刊上。

韋勒貝克善於捕捉當今最惹人注目的社會現象,如西方文明物欲橫流、沉溺於消費的空虛、愛情的失落、性慾的衝動、存在的苦悶、旅遊買春、戀童癖等等,並鉅細靡遺地描繪,筆觸赤裸,爆發力強,極具煽動性,呈現出當今社會的冷酷荒謬,一些評論家認為他比貝克特更為「黑色」。

網站 http://www.houellebecq.info/

得獎紀錄:

2002年獲愛爾蘭「國際IMPAC都柏林文學獎」──小說《無愛繁殖》

1998年獲法國「十一月獎」──小說《無愛繁殖》

1998年獲法國「國家文學大獎」──創作貢獻獎

1996年獲法國「花神文學獎」──詩集《戰鬥的意義》

譯者簡介:

嚴慧瑩

1967年生,輔仁大學法文系畢業,法國普羅旺斯大學當代法國文學博士,專門研究當代法國女作家瑪麗‧荷朵內的創作。目前定居巴黎,從事文學翻譯,譯有《六個非道德故事》、《緩慢》、《羅絲‧梅莉‧羅絲》、《永遠的山谷》、《沼澤邊的旅店》、《口信》、《終極美味》、《灰色的靈魂》、《落日的召喚》等書,並著作法國旅遊資訊相關叢書。

章節試閱

一九九八年七月一日,是個星期三。所以很邏輯地,當然也是很例外的一次,米榭•傑仁斯基在禮拜二晚上舉辦他的離職晚會。他在一堆擠得有點壓扁的冷凍胚胎當中,塞了幾瓶香檳,這個冰箱通常用來冷藏化學藥物。

十五個人只有四瓶香檳,老實說有點不夠,反正,一切都有點不夠:讓他們這些人聚在一起的只是很表面形式化的一個原因,只消一句不得體的話,或是一個不對勁的眼神,這群人很可能立刻散去,每個人奔向自己的車子。他們在一間地下室的冷氣房裡,貼著白瓷磚,牆上貼著一張德國湖泊的海報。沒有人提議要拍照。剛過了幾分鐘,一個蓄著一把蠢乎乎的鬍子,年初才上任的年輕研究員,以修車子為藉口就溜了。賓客之間愈來愈感尷尬;暑假到了,有的要回父母家度假,有的要浪跡鄉村原野,彼此的交談有一句沒一句地劃破僵硬的沉默。晚會草草結束。

十九點三十分,一切完畢。傑仁斯基穿過停車場,身邊伴著一位女同事,她一頭黑色長髮,皮膚很白,一對豐乳,比他年紀稍長。她好像要繼任他研究小組主任的職位,她大部分的研究文章都是關於果蠅的DAF3基因,目前還單身。

站在他的豐田汽車前,他帶著微笑向女研究員伸出手(幾秒鐘之前他已經想好要伸出手,要帶著微笑,已經在腦袋裡預演過了),兩隻手掌交接,輕輕搖動。稍後他回想起,覺得這個握手禮一點都不熱切,以當時的情況來說,其實他大可以擁抱她一下,那些部會首長或是流行歌星不都是來這一套嗎?

道別完了,他坐在車子裡五分鐘,感覺卻好像很長。那個女人爲什麼不發動車子呢?是正一邊聽布拉姆斯一邊手淫嗎?還是正想著事業、新的責屬,如果確是如此,她是否為之雀躍呢?總之,遺傳工程女學者的福斯Golf終於駛離停車場,他又是一個人了。一整天天氣都好得很,直到現在都還暖暖的。夏季初的這幾個禮拜,一切好像都不會有什麼轉變,但是傑仁斯基清楚得很,日頭已經在漸漸縮短了。

他的工作地點環境算是相當優良的,他一邊發動引擎一邊想,倘若做個問卷調查:「您覺得生活在帕萊索這一區,環境算優良嗎?」百分之六十三的居民都會回答:「是的。」這可以理解,這裡的建築物都不高,中間間隔著草坪,還有好幾家大超市,購物方便;對帕萊索這一區來說,生活品質這個概念幾乎不算奢侈。

往巴黎方向的南高速公路上一部車都沒有,他覺得自己好像置身在學生時代看過的一部紐西蘭科幻電影裡:電影演的是地球上所有的生物都死絕,只剩下唯一一個人。周遭氣氛充滿荒漠的末日氣息。

傑仁斯基住在巴黎斐米谷街已經十多年了,習慣了這裡,這一區相當安靜。一九九三年的時候,他突然想要有個伴,晚上回來的時候有個等門的。他選定養一隻白色的金絲雀,一個膽怯的小東西。這隻金絲雀挺會鳴唱,尤其是在早上;然而牠的樣子並不快樂;但是,一隻金絲雀可能快樂嗎?快樂是一種強烈而深沉的感知,一種全然的激動,必須以全部意識去感受,接近於醺然、陶醉、狂喜的感覺。有一次,他把金絲雀放出鳥籠,這傢伙嚇得在沙發上拉了一坨屎,繼之死命衝向鳥籠找入口;一個月之後,他又再試一次,這回這可憐的動物從窗戶摔出去,還好摔落的過程有點緩衝,牠好歹降落在對面大樓五層樓之下住戶的陽台上,米榭只好苦等屋主回來,並衷心祈禱他們家沒養貓。結果發現屋主是《雙十年華》雜誌的一位女編輯,單身、每天晚歸,而且沒養貓。

夜色已降,傑仁斯基好容易才把又冷又怕、靠著陽台水泥牆發抖的小動物帶回家。之後好幾次,通常是在下樓丟垃圾的時候,又遇見那個女編輯,她會點點頭示意,他也點點頭回禮。總之,那次小意外讓他建立起一點鄰居關係,就這點來說,是挺好的。

從他窗口看出去,可以看到大約十幾幢建築物,容納大約共三百戶公寓。通常他晚上回到家時,金絲雀會開始啾啾鳴叫,持續五到十分鐘;之後他會換飼料、排泄盒、水。但是,那天他回到家,却是一片寂靜,靠近鳥籠一看:金絲雀死了。白色的小軀體已經冷卻,躺在鋪滿小碎石屑的排泄盒旁邊。

他以一盒「單價超市」的狼魚香菜調理包當晚餐,配一瓶很普通的義大利酒。猶豫一陣之後,他把金絲雀的屍體放進一個塑膠袋裡,又塞了一個空啤酒罐,然後丟進下通的垃圾管道裡。要不然怎麼辦呢?難不成為牠做個追悼彌撒?

他從來沒搞清楚,這個入口小小的垃圾管道到底通到哪裡(入口雖然小,盡可容下一隻金絲雀的屍體),但是他猜想是通到一個龐大的垃圾桶,塞滿咖啡濾紙、蘸著醬汁的餃子、切下的性器官。像鳥一樣大、還長著尖喙的巨大蟲子,將會攻擊金絲雀的屍體,牠們會拔下金絲雀的爪子,撕裂牠的內臟,搓破牠的眼球。半夜裡他怵然驚醒,戰慄不已,才一點半,他吞了三顆鎮定劑。如此這般結束了他卸職、重獲自由的第一天晚上。

***

一九六八年夏天,米榭十歲了,從兩歲開始他就和祖母兩人相依為命。他們住在夏尼,伊庸省和羅惠省交界處。他每天早上都很早起,爲祖母準備早餐;他會寫一張小紙條,上面記著茶要泡多久,要準備幾片烤麵包之類的細節,以免自己忘記。

他經常在房間待到吃午飯為止,待在房裡讀凡爾納的書,還有《狗狗畢夫》、《五小俱樂部》漫畫系列;但最經常是埋頭在《宇宙奧祕》系列叢書裡,裡頭談到各種物質的硬度、雲的形狀、蜜蜂的飛舞;提到古代一位國王爲紀念死去的皇后而蓋的泰姬瑪哈陵、蘇格拉底的死,或是三千年前歐幾里德發明的幾何學。

下午,他會坐在花園裡,背靠著櫻桃樹,穿著短褲,感受草叢的韌性,感受陽光的炎熱。沙拉菜吸收陽光的熱度,也吸收水分,他知道傍晚得給它們多澆點水。他繼續看《宇宙奧祕》,或是《一百個爲什麼》系列,吸收知識。

他也經常騎著腳踏車穿過原野,用盡全身力氣拚命踩著踏板,讓永恆的氣味充滿肺部。童年的永恆是一種短暫的永恆,但是他當時還不知道;風景流逝眼前。

在夏尼,只剩下一間雜貨店,但是星期三有賣肉小卡車、星期五有賣魚小卡車會來;祖母經常在星期六中午做醃鱈魚加鮮奶油醬。米榭正度過在夏尼的最後一個夏季,但當時他還不知道。年初時祖母病倒,她住在巴黎郊區的兩個女兒正在替她找一幢離她們不太遠的房子,她身體狀況已經不適合長年獨居,也沒辦法再照顧花園。

米榭很少和同年齡的男孩一起玩,但是也沒有和他們交惡,只是沒和任何人一國。他在學校成績非常好,好像不必費勁就都懂了,他向來在所有科目都是第一名,當然,祖母以此為榮。但是他並不因此被同學仇視或欺負,在課堂上寫考卷時,他任同學抄他的答案,等鄰座抄完一頁才翻下一頁。雖然他成績優秀,却總是坐在最後一排。他孤獨王國的情況其實是脆弱的。

***

布呂諾最早的記憶是在四歲,一個屈辱的回憶。他在阿爾及爾上拉貝里葉幼稚園,一個秋日下午,老師教班上男生們如何用樹葉編成項鍊,女生們則乖乖坐著等,已然帶著女性愚蠢的卑屈,大多數都穿著白色洋裝。地上鋪滿金黃色的落葉,大都是毛栗和梧桐葉。同學們一個個完成項鍊,前去掛在自己心儀的女同學脖子上,只有他進度最慢,葉子一抓就碎裂,笨手笨腳。怎麼讓他們知道他也需要愛?沒有項鍊要怎麼表示呢?他氣得哭了起來,老師也沒有來幫忙,課程結束了,孩子們起身一一離開公園,隨後就放學了。

他外公外婆住在艾德加•金內大道上一幢漂亮的公寓裡,阿爾及爾市中心的高級建築是按照巴黎奧斯曼建築風格建成,公寓中間是一條二十公尺長的走廊,通到最裡面是客廳,從客廳陽台可以俯瞰阿爾及爾這個白色之城。多年之後,當他變成了一個疲倦、尖刻的四十多歲中年人,眼前還經常浮現這個畫面:四歲左右的他使勁踩著三輪腳踏車的踏板,穿過黝暗的走道,迎向陽台亮眼的光。這或許是他在塵世的生命裡,覺得最快樂的一個時刻。

一九六一年,他外公過世了。在我們這個氣候之下,一個哺乳動物或鳥類的屍體最先招來的是某種叫curtonevra的蠅;一旦開始腐化,其他種類的蠅便加入行動,例如麗蠅和俗稱的綠頭蒼蠅;在細菌和蛆分泌的消化液結合之下,屍體開始出水,成為酪解和氨發酵的溫床。三個月之後,蠅類的工作結束,取而代之的是鞘翅目昆蟲如倉儲甲蟲和鱗翅目昆蟲如螟蛾的小組工作,牠們靠吸取油脂維生;蛋白質的發酵則由酪蠅的幼蛆和鞘翅目昆蟲如郭公蟲來負責。已經腐敗但還存著水分的屍體就成為蜱螨目昆蟲的地盤,牠們會把最後一滴血膿都清光。屍體一旦乾枯,還是有利用價值,寄宿著皮蠹蟲的幼蛆以及晝蛾、衣蛾的毛蟲,由牠們完成最後階段的回收工作。

布呂諾還記得外公的棺木,漂亮的深黑色,上面放著銀製十字架。一個祥和的畫面,甚至可以說快樂,外公在這麼棒的棺材裡應該舒適愉快。之後,儘管他知道細菌、那些名字聽起來都像義大利小明星的蛆的事情,然而,直到今天,外公的棺木還是一個愉快的畫面。

抵達馬賽那天,外婆坐在廚房瓷磚地上一個木箱上的影像也歷歷在目,蟑螂在地上亂爬。或許就是那一天開始她腦袋糊塗了,幾個星期的時間內,她歷經先生死亡、倉卒離開阿爾及爾、在馬賽好不容易才租到公寓。這是個髒亂的住宅區,位於馬賽東北區,她之前從來沒到過法國,女兒又拋棄了她,連父親的葬禮都沒來。一定哪裡出了錯,不知道哪裡,但一定有地方出了錯。

她重振精神,之後又苟活了五年。她添購家具,在廚房搭了張小床給布呂諾睡,幫他在學區小學註冊入學。她每天來接他放學,他看到這個年老、頹喪、乾癟的老太太覺得很羞恥,還牽著自己的手。別的孩子都是爸媽來接,那時父母離異的情況還很少見。

每一夜,她不斷回想她晚景淒涼的一生的各個階段,公寓的天花板很低,夏天時炎熱難忍,通常她都要到天亮前才睡著。一整天她拖著舊拖鞋在公寓裡走來走去,不自覺地大聲自言自語,經常重複五十次同樣的句子。女兒的事糾纏她腦際,「連她父親的葬禮都沒來……」手上拿著抹布或鍋子,自己都忘記剛才要做什麼,從一個房間走到一個房間,「她父親的葬禮……她父親的葬禮……」舊拖鞋在瓷磚地上啪噠作響。布呂諾在床上縮成一團,怕得要命,心裡知道這一切不會有善終。有時候她從一早就開始,還穿著睡袍,頭上捲著髮捲子,「阿爾及利亞,就是法國……」啪噠聲又開始。她在兩個房間裡走過來走過去,頭朝著一個未知的一點。「法國……法國……」她重複著,聲音逐漸低下去。

她一向很會做菜,這成了她最後一個享受。她爲布呂諾準備豐富的盛宴,就像邀約了十位賓客。油漬甜椒、鯷魚、馬鈴薯沙拉;有時候一頓飯有五道不同的前菜,之後才是主菜──鑲肉筍瓜、橄欖兔肉,有時候是小米燉飯。她唯一做得不太好的是糕點,但是每月領補助金的那天,她會帶一盒又一盒的牛軋糖、栗子泥、艾克斯杏仁糕回家。漸漸地,布呂諾變成一個癡肥怯懦的孩子;她自己卻是幾乎什麼都不吃。星期天早上,她起得比較晚,他會到她床上,靠著她乾瘦的身體躺著;有時他幻想自己拿著一把刀,半夜起來把刀插在她心臟上,他看見自己隨後淚流滿面癱倒在她屍體前,幻想自己隨後便也死去。

一九六六年底,她收到女兒一封來信,地址是從布呂諾的父親那裡得來的──她每年會在耶誕節時和他聯絡。夏玲並沒有對過去的事表現出什麼悔恨之意,只輕描淡寫如下:「我得知爸爸的死和妳搬家的事。」她說自己搬離加州,返回法國南部定居;她並沒有留下住址。

一九六七年三月的一天早上,她正準備炸筍瓜煎餅,一整鍋滾燙的熱油澆到自己身上,她奮力衝到樓層走廊上,慘叫聲驚動所有鄰居。傍晚放學,布呂諾看到樓上鄰居哈烏西太太來接他,直接把他帶到醫院。他被允許會見外婆幾分鐘,床單蓋住她身上的傷疤,她服用了大量的嗎啡止痛,但還是認出布呂諾,握住他的手;之後孩子被帶出去。她的心跳在當夜停止。

這是布呂諾第二次接觸死亡,然而這第二次,他依然完全沒有意識到死亡這個事件的意義。許多年之後,只要發回一篇不錯的法文作業或是作文,他還是興高采烈想報告給外婆聽,當然,他立刻告訴自己她已經死了,但這只是間歇的想法,並不會真正中斷和外婆的溝通。當他通過文學教師會考,和外婆討論了好久成績單上的分數,然而在那時候,他和外婆的溝通機會已經是斷斷續續,為了慶祝通過會考,他買了兩罐栗子泥,這次討論是他們最後一次交談。學業結束,被任命為教師之後,他察覺自己改變了,無法再真的和她溝通,外婆的影像慢慢消失在一堵牆之後。

葬禮次日出現了一個奇怪的畫面。他的父母親──他頭一次見到他們同時出現──討論該如何安置他;他們在馬賽公寓的客廳裡,布呂諾坐在自己床上聽著他們的談話。聽別人談論自己是一件很奇怪的事,尤其當他們好像沒有意識到你在場,會讓被談論的人也忘卻自己的存在,這並不是一件令人不舒服的事。整體說來,他當時並沒感受到這次談話和自己有切身相關,其實却在他生命裡扮演決定性的角色,之後他會一再回想,但就是無法察覺到真切的感受;他無法在自己和那兩個大人之間建立一層直接的、血肉的關聯,那一天,他待在飯廳裡,對那兩個大人的印象只是他們身材高大,樣子很年輕,如此而已。布呂諾九月就要進中學了,他們決定把他送到寄宿學校,每個週末父親接他回巴黎,母親則在放假時想辦法接他到南部。布呂諾並沒有反對,這兩個人看起來對他沒有什麼敵意,反正,真正的生命,是他和外婆共度的那一段。

一九九八年七月一日,是個星期三。所以很邏輯地,當然也是很例外的一次,米榭•傑仁斯基在禮拜二晚上舉辦他的離職晚會。他在一堆擠得有點壓扁的冷凍胚胎當中,塞了幾瓶香檳,這個冰箱通常用來冷藏化學藥物。十五個人只有四瓶香檳,老實說有點不夠,反正,一切都有點不夠:讓他們這些人聚在一起的只是很表面形式化的一個原因,只消一句不得體的話,或是一個不對勁的眼神,這群人很可能立刻散去,每個人奔向自己的車子。他們在一間地下室的冷氣房裡,貼著白瓷磚,牆上貼著一張德國湖泊的海報。沒有人提議要拍照。剛過了幾分鐘,一個蓄著一把...