FLASH!

整個廣島市

都燒起來了

在強烈的鎂光中

像皮影戲一樣崩壞了

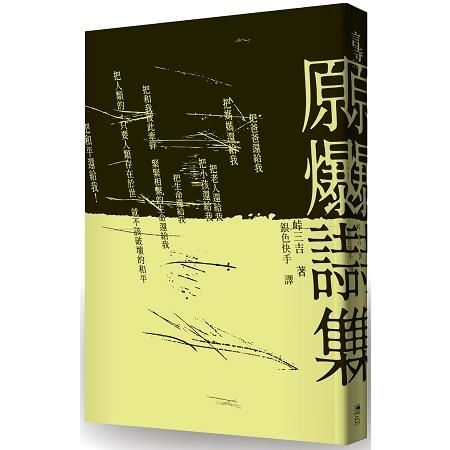

被爆詩人峠三吉

經典反戰詩集首度在華文世界出版

一九四五年八月六日,廣島被投下原子彈。當時,峠三吉與其他市民一同成為「被爆者」,相較於日後遭受原爆症摧殘而求生不能求死不得,能當下死去反而是種解脫。身心受創的峠三吉寫下〈序詩〉,作為《原爆詩集》的起點。

「把爸爸還給我

把媽媽還給我

把老人還給我

把小孩還給我

把生命還給我

把和我彼此牽絆 緊緊相繫的生命還給我

把人類的、只要人類存在於世 就不該破壞的和平

把和平還給我!」──〈序詩〉

活著,並非易事,建立在和平之上的尊嚴與生命,更不該被輕易剝奪。峠三吉以樸實筆法,重建了原爆當日在人間開展的煉獄一景。儘管充滿控訴之情,卻也讓讀者看見了,一個人不願就此屈服於命運,誓言提醒眾人銘記戰爭所帶來的煉獄景況,以免重蹈覆轍的決心與堅毅。

他控訴──

「啊已經夠了

已經夠了吧

為什麼我的小孩

非遇到這種慘事不可」

他詰問──

為什麼非得遭遇這種事不可

為什麼非得遭遇這種事不可

為什麼

為了什麼

他呼籲──

「要努力不要再讓世人

遭遇第二次這樣的慘事」

本書特點

▲ 經典反戰詩集,首度在華文世界出版。

▲ 臺大歷史系博士翁稷安專文導讀。

▲ 詩人沈眠專文賞析。

▲文庫本尺寸、全書色紙印刷,「PUR冷膠廣開本」裝訂,精美輕巧,方便翻閱。

作者簡介:

峠三吉(とうげさんきち,1917-1953)

「無論是誰直面此事,都會痛哭到無法自拔,陷入自己的情緒裡,卻無法全面性地感受究竟是怎麼一回事。」

日本現代詩人,也是一名共產黨員。

出生於大阪府豐能郡,後隨家人移居父親故鄉廣島市。從小受支氣管慢性病所苦,經常喀血。在學期間開始寫詩,由於沒有餘裕進行長期療養,以致終生飽受病痛折磨。

一九四五年(昭和二十年)八月六日,美軍在廣島市投下原子彈,於自家前往市中心的路途中遇到爆炸,成為原爆受災者之一。

日本戰敗後,於廣島縣廳擔任公職,並編輯《廣島》(ひろしま)雜誌,推廣文化運動及理念。一九五一年(昭和廿六年)自費出版《原爆詩集》,以文字揭發原爆受災慘狀。

一九五三年(昭和廿八年)二月,決定治療痼疾,不幸手術中病況惡化,死於手術檯上,享年卅六歲。

譯者簡介:

銀色快手

文字如海,願做擺渡人。喜歡番茄汁、魔法與催眠,經營荒野夢二書店,養六隻貓,相信有平行時空。

出版詩集《遇見帕多瓦的陽光》、《古事記:甜美憂傷與殘酷童話的七段航程》、《羊宇宙的沉默》、《曖昧來得剛剛好》;譯作有《地獄變:芥川龍之介怪談傑作選》、《葉櫻與魔笛:太宰治怪談傑作選》、《蜥蜴的尾巴:私藏版電影軼事》。

章節試閱

〈八月六日〉

你怎能忘得了那閃光

街頭三萬人瞬時消失

壓碎在黑暗底層深淵

五萬聲悲鳴戛然而止

漩渦般黃煙漸漸散去

大樓崩裂、橋梁塌毀

滿載乘客的電車化為焦炭

一望無際的瓦礫與燃燒後的灰燼

堆積成宛如鬼域的廣島

不久後你看見路旁有人

一面哭泣一面赤裸成群

猶如襤褸衣衫的皮膚

鬆垮無力地耷拉下垂

他們的雙手緊貼胸口

腳下踐踏溢出的腦漿

燒焦的布料纏在腰際

茫然若失如蟻穿行

練兵場上的屍體宛如石地藏

橫七豎八倒臥在地

爭先恐後爬向竹筏逃難的人群

在灼灼烈日下漸漸化為岸邊陳屍

染紅天空、宛若夕日的赤焰中

映照的 是遍野燒盡 母親和弟弟生前居住的街道

兵工廠地板的糞尿上

橫躺著逃難的女學生

有的肚子鼓脹,有的單眼潰爛

有的半身皮破紅腫,有的頭髮落盡

已分不清誰是誰 彼此的身體緊挨在一塊兒

到了朝陽升起的翌日清晨

她們卻一動也不動了

淤積的惡臭之中

只聽見飛到鉛灰色臉盆上

嗡嗡嗡的蒼蠅聲

三十萬燈火全數熄滅

你如何忘得了那死寂

在闃無人聲的寧靜之中

再也回不了家的妻兒

泛白的眼窩

剜去我們的心魂

傾注最後的遺願

你如何能忘掉!

〈死〉

!

鑽入耳朵深處的哭叫聲

無聲無息 驟然膨脹 襲來

劇烈扭曲的異樣空間

倏地籠罩著煙塵的

濃嗆氣味

在揚起的風暴間

狂奔的身影

(啊

被拋下了)

從彈起的腰際以下

身體 如崩碎零落的磚屑般

燃燒著

從背後被撞倒

灼烈的熱風

將袖子、肩膀

化成火焰

緊抓住煙霧中

水槽的水泥一角

把頭沒入水中

被水濺溼的衣服

已焦黑潰散

電線木材釘子玻璃碎片

一波接一波深陷瓦壁上

指甲燃燒

腳踝分離

緊貼在背後熔化的鉛板

(嗚、嗚、嗚、嗚)

已然著火了

電線桿和牆壁

也一片焦黑

裂開的頭顱灌入

火與煙的

漩渦

(小廣 小廣)

緊緊摀住的乳房

啊 如今是鮮血淋漓的窟窿

橫倒在地

──親愛的你在何方?

匐匍爬行的煙霧中

會從哪個方向出現呢?

手牽著手

跳著盆舞不停地旋轉的

裸身的女孩們

如今繞成環形

躓仆在地

還有連肩膀

頭髮也沒有的老嫗

從磚瓦下

冒著熱氣被烤熟的

半截身體

還掙扎著發出尖銳的叫喊

已陷入火海的街邊

鼓脹如太鼓的腹部

連嘴脣也不自然地捲曲

鮮紅的肉塊堆

緊揪住足脛

皮膚幾乎剝落的手

以骨碌碌轉動的眼珠叫喊

被高溫煮熟的白色脖子

手裡殘留被踐踏的毛髮、腦漿

悶燒的煙、猛烈吹襲的焚風

四散火花交織的黑暗間

金色的孩子的眼瞳

燃燒的身體

灼熱的咽喉

喀的一聲被折斷的

手臂

往內塌陷的

肩膀

啊 已經

無法再前進

獨自黑暗的深淵

太陽穴的轟鳴聲急速地遠去

啊啊

到底是怎麼回事

為何我竟然

躺在馬路邊的這種地方

並從你身旁遠離

死,除了死

難道

沒有別的

活路

嗎?

〈八月六日〉

你怎能忘得了那閃光

街頭三萬人瞬時消失

壓碎在黑暗底層深淵

五萬聲悲鳴戛然而止

漩渦般黃煙漸漸散去

大樓崩裂、橋梁塌毀

滿載乘客的電車化為焦炭

一望無際的瓦礫與燃燒後的灰燼

堆積成宛如鬼域的廣島

不久後你看見路旁有人

一面哭泣一面赤裸成群

猶如襤褸衣衫的皮膚

鬆垮無力地耷拉下垂

他們的雙手緊貼胸口

腳下踐踏溢出的腦漿

燒焦的布料纏在腰際

茫然若失如蟻穿行

練兵場上的屍體宛如石地藏

橫七豎八倒臥在地

爭先恐後爬向竹筏逃難的人群

在灼灼烈日下漸漸化為岸邊陳屍

染紅天空、宛若夕日的赤焰中...

推薦序

導讀

現實惡臭土壤中所綻放的「非現實」花朵──導讀《原爆詩集》

國立臺灣大學歷史學博士 翁稷安

一九四五年八月六日,日本時間上午八時十五分,一枚代號小男孩(Little Boy)的原子彈,從三萬多英尺的高空投向廣島,巨大的能量瞬間摧毀整座城市。三天後,另一枚名為胖子(Fat Man)的原子彈在長崎引爆,將另一座城市也變成煉獄。六天後的八月十五日,日本政府宣布無條件投降,於史冊上二次世界大戰正式宣布結束。但戰火從未真正止息,這一前一後於日本列島上怒放的兩朵蕈狀雲,看似替戰爭畫上生硬的句點,但只是暫時遮掩衝突,美蘇兩大強權以另一種形式開啟了新的對立,原爆既是終點也是起點,時代在這樣充滿張力的轉折中被徹底改變,世界再也無法回到那枚原子彈爆炸前的模樣。

原爆為何發生?從二次大戰交戰的角度,當一九四五年五月德國投降後,如何處理亞洲戰場的最後敵人日本,成為同盟國最大的挑戰。現存的各種資料都顯示,對日本投擲剛研發成功、擁有巨大殺傷力的原子彈,一直是美國高層的既定戰略,即便日本各方面看來都已是強弩之末,但硫磺島日軍頑強的抵抗,讓美軍對於登陸日本本土作戰的代價和可行性,進行重新的估算,原子彈便成為近身肉搏之外,能令日方快速屈服、瓦解的解決之道。倘若將主導亞洲的另一強權──蘇聯──一併考慮,情況更形複雜。蘇聯和日本於一九四一年簽訂了《日蘇中立條約》,以隔岸觀虎鬥的姿態,折衝遊走於美日之間,找尋最有利的位置,美蘇雙方表面上雖為盟友,但彼此皆已認清對方是未來最強勁的敵手。原子彈除了能打擊日本,也避免讓蘇聯坐收漁翁之利,並使美方在下一階段的對抗中,取得先機。廣島和長崎的原爆,在錯綜複雜的算計背後,思索的不單是戰爭的結束,而是如何為下一場戰爭進行預備,原子彈巨大的破壞力,本質上並未帶來和平,僅提供了短暫的休止符。

關鍵或許在於,原爆的根本構成和性格,是人類凶殘的極致結晶,從兩次世界大戰開始,戰爭的殺戮逐漸升溫,戰爭的樣態與形貌在短短數十年的時間裡快速升級,一波又一波積累的殘暴,在範圍和程度上,將戰場的廝殺推到前所未有的境界,在全面動員的對抗中,快速而徹底地摧毀對方成為作戰的主軸,挑戰著各種法律或道德的規範。到了二次大戰末期,交戰的雙方都已經遊走在合法、非法交界的灰色地帶,道德的框架逐漸瓦解,原子彈及其後輻射線無差別、持久的殺戮,在某種意義上,可以被視為整個發展的最高潮。

原爆開啟了以人性醜惡所構築而成的地獄之門,改變了人類的文明,說明了從此以後,人類可以為了虛妄的爭奪,不惜摧毀世界,宣示我們將會是自身文明與物種的最終死神。

原子彈所綻發的巨大能量,以不同的方式吸引著人們,雖然代價可能是全體的滅絕,人們還是無法放下。核能武器在日本的展演,證實了它是當今最有效的武器,就算不發射,單純擁有這樣大規模毀滅性武器在手,也能擠入強權之林,具有主宰世界的權力。在這樣邪惡的誘惑下,冷戰的對立邏輯於焉成立,核能武器持續演化,一朵又一朵的蕈狀雲,以試爆的形式在地球上人煙罕至的角落反覆升起,在核武的庇蔭下,各國大舉投入軍備競賽,軍事工業積極發展,成為美國前總統艾森豪在卸任演說中所警告的,操弄世界秩序的「軍事工業複合體」(Military-Industrial Complex),也許冷戰對峙在一定程度上已告消散,但其幽靈仍遊蕩於人間,核武依舊是列強不肯放手、彼此叫囂恫嚇的手段,推本溯源,仍是原爆衝擊的餘波殘留,左右著我們所處的世界。

原子彈所揭示的新能量,也以另一種看似溫和的方式誘惑著人們,原子彈的研發成功,宣告著原子能時代的來臨,無限制的能量生成,帶領著人們突破發展的極限,走入了文明的下一階段。一九五三年底,當艾森豪在聯合國大會演說「原子能的和平用途」(Atoms for Peace)之後,一座又一座的核電廠興建完成,至一九七○年代達到了最高峰。人們似乎能成功駕馭這頭龐然巨獸,讓核能不再是摧毀萬物的死神,而是孕育萬物生長的豐饒女神。不可諱言,核能是推動二十世紀人類社會、經濟繁盛不可或缺的功臣,但真的萬無一失嗎?一九七九年發生的美國賓州三哩島事故、一九八六年蘇聯的車諾比核電廠,以及令人記憶猶新二○一一年三月十一日的福島第一核電廠事故,說明了人類控制這股能量的極限與風險。以譬喻形容,核武的發展,如果是立即致命的毒藥,那麼核能則是包裝精美的毒品;對前者,發生在日本的原爆是直接的預演;對後者,那廣島和長崎的廢墟則是一則隱誨的預言。

要能真正從原爆的陰影中走出,需要的是人們不斷地自省與反思,了解到在那強大不可撼動的力量前,人類如何渺小,保持著警醒和謙卑,不要被人心底層的黑暗所蠱惑,並接受人作為自然界一分子的責任和限度。

要能保有這樣高度的自覺,光依靠理性的分析和說理是不夠的,出於情感層次的感同身受(empathy)或許更能發揮持久而深遠的力量,特別是那些源自於親歷者的倖存記憶。類似的作品不少,原爆文學成為日本文學中獨有的文類,峠三吉的《原爆詩集》絕對是其中的代表,作為原爆倖存者,他以詩的精鍊文字記錄了原爆後的煉獄,看似淺白的詩句,字字沉重,也字字令人心痛。在為末日留下見證的同時,那些不忍卒讀的字句背後,潛藏著更深沉的批判,以鮮血和生命指控著那掀起戰火的欲望和殘暴,希望能以這些犠牲者,喚起世人的反省,讓地獄不再於人間重演。

從前面的歷史回顧,離峠的期盼似乎還很遙遠,即便在理應最有所感的日本,極端的右翼分子三不五時仍挑戰著對和平的期待,位於廣島刻有「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから」(請安息吧,戰爭錯誤不再重演!)的原爆死沒者慰靈碑竟曾遭人破壞。原爆終究只是戰爭表面的休止,背後的各種算計和對峙,無法讓反省有生根立足的空間。不單只是戰爭責任歸屬的問題,而是原爆所代表和衍生而成,那「不惜一切」的思維方式,唯有將問題拉到這樣普遍層次的高度,才能解決歷史留下的殘局,以及抗拒原子能所帶來的各種誘惑。這樣的期盼或許不切實際,如同峠對和平的祈求一樣,人性醜惡的一面,必然會在這世界反覆上演。但如同村上春樹在福島核電廠事故後的演講中所提及,這世上需要「非現實的夢想家」式的堅持,才能在精神或物質層面上,帶來改變的契機。

原爆是人類歷史進程中,最「現實」的一頁,那麼在這本詩集裡,寫下的則是現實惡臭土壤中所綻放的「非現實」花朵,是直訴於人性美好面的夢想和渴求,要實現可能有困難,但唯有不向現實屈服、妥協,我們才機會迎來明日的光明。也唯有秉持著這份警醒,在這軍頭和極端者又開始逐漸橫行的今日,峠所描繪的過去,才不會是你我的未來。

賞析

我居住在爆炸裡──賞析《原爆詩集》

詩人 沈眠

荷塔.慕勒(Herta Müller)《風中綠李》的第一頁是這麼寫的:「若我們沉默不語,我們的心裡會覺得不舒服,愛德嘉說,若我們說話,我們會變得可笑。……我們用口裡的話語就像用草叢裡的雙腳一樣會蹂躪許多東西。但是用沉默亦如是。……我至今仍無法想像一座墳墓的樣子。只能想像一條皮帶、一扇窗戶、一顆肉瘤和一根繩子。每一個死亡對我而言都像一只袋子。」

苦難。災害。形形色色的,巨大的暴力與傷害。人生被莫名帶進重大創傷乃至致命的場所。一切無可救贖地壞滅焚燬了。回憶死亡,回憶末日現場,於是人心就是蹂躪,蹂躪自身,也被那些消逝了但永遠存在的事物繼續折磨損耗。每一只死亡的袋子都無法輕易被釋放。而那麼多人將走過煉獄的見識用各種方法記錄下來。有些充滿力量與細節,教人難忍(如慕勒的小說),但有更多只是裝腔作勢故弄玄虛,看起來就像可疑的模擬。而真實的哀傷在哪裡呢?

我總有一種奇怪的焦慮,特別是在島國詩人們接踵接力也似的(實在是太多的死太多的悲慘時時刻刻在發生了)寫著一首首大聲疾呼但往往面目模糊流於情緒的哀詩悼歌之際──除了少數如零雨、隱匿或香港的曹疏影般深情真誠的詩人寫的以外──我經常是懷疑的,那些苦惱悲痛是真切如此的嗎?總感覺他們的所思所感是表面平面的,是即時的當時的宣洩,而缺乏深沉的情感、痛厲的反省。當下急於說出口的,能有足夠的可信度?

讀見峠三吉《原爆詩集》,我也就更明白了:沒有真的與己身密切相干、想像中的痛苦,跟身歷其境的痛苦畢竟是有差距。對就在現場見證原子彈落在廣島的峠三吉來說,所有的痛苦都跟想像無關,那是活生生的死亡,那是血淋淋的斷肢殘骸的焦黑的屎尿失禁的歪斜的生命景觀,沒有一點虛假,沒有一點添料偽作的必要。親人的死,少女的死,大量隨處可見的屍體。細節,細節,更多讓人直墮地獄的細節。尤其是寫著乾涸的屎沾黏在少女屍體裸露的屁股、青脹的肚腹、想要喝水的微弱呢喃……

峠三吉就在那兒,他沒有在別的地方,他在廣島目擊毀滅是如何到來。所以有〈死〉:「四散火花交織的黑暗間/金色的孩子的眼瞳/燃燒的身體/灼熱的咽喉/喀的一聲被折斷的/手臂/往內塌陷的/肩膀/啊 已經/無法再前進/獨自黑暗的深淵」、〈炎〉:「1945、Aug、6/正午的半夜/人類對神所施加的/真實的火刑/這一夜/廣島的火光/映照在人類的寢床上/歷史終究/等待著伏擊/所有像神的東西」、〈烈焰季節〉:「我們/廣島族的視網膜裡/不會消失的/那個早上/降落傘/輕飄飄地/在雲後/嬉戲」……

美國詩人艾蜜莉.狄金生(Emily Dickinson)有一首〈J#657〉寫到「我居住在可能裡──」,這個可能就像屋宇,當然是優美的那一種。我想呢,對峠三吉而言,會更像是我居住在爆炸裡,而爆炸也是屋宇,是一充滿囚禁、充滿幾十萬亡靈受困的大廈,極其醜陋血腥恐怖,是的,一棟巨大墓碑似的高樓。峠三吉或者終其一生都定立於爆炸裡,無從逃遁。那樣的夢魘成真,那樣的焚毀之日,那樣的不可逆轉。爆炸恐怕不只是外在的世界的核爆,更是內在(記憶)的原爆重播。那一天,那個時刻,反覆地被迫折返到永不變動的滅絕現場。

喬賽.薩拉馬戈(José Saramago)的《盲目》寫:「……當全世界的人都瞎了而我還看得見是什麼感覺,我不是女王,我不是,我只是個生來就要目睹這些恐怖事件的人,你們只能感覺這些恐怖,我不但能感覺,還能看見……」

峠三吉寫《原爆詩集》,不為自己的詩歌成就,不為證明全世界都瞎了,他不過是一個目睹恐怖事件的人,而不得不寫,不得不對抗假裝或湮滅核爆傷壞的人。他拒絕遺忘、同化。面對政治的壓迫,他寧可留在這一邊。充滿死者、傷者與悲痛親屬的這一邊。他持續居住在毀滅裡,企圖透過詩歌,留住原來的真實。殘暴凶惡的現實,好讓後來的人思索並且維持警惕。

好萊塢英雄電影動不動就愛拍各種爆炸,以及恐怖大王一樣的炸彈危機如何被解除,通常最後都是引爆到海底或天上,對此我常常有種說不上來的疑惑──所以核彈就只是一次華麗的爆炸?那些放射性物質與輻射會自動消失?它們不會對環境、生物和人體產生任何影響或後遺症?核爆在文學領域也有不少人一再提及,藉之轉化為強烈的意象操作,彷彿它只是一次最大的但也最簡單的爆炸,罔顧它全然是無分別的大屠殺。它很接近非常單純的邪惡。單純到了讓人不再願意想像其中醞釀著無數死滅的事實,只被碩大華亂的假象迷惑。

閱讀《原爆詩集》的確使人從今往後再也無法輕率地使用核爆這個詞語與意象。它所承載的死前生活令我無所適從。也許,沉默與話語(包含書寫)確實都是蹂躪的工具,當你漫不經心,當你任由無聲靜默吞食掉始終無解的全面壞毀,當你不夠謹慎地對待某些語詞後面的龐大傷害史,人很容易不知不覺中進入殘酷的位置,變得可鄙可恥。

峠三吉的〈序詩〉直寫:「把生命還給我/把和我彼此牽絆 緊緊相繫的生命還給我/把人類的、只要人類存在於世 就不該破壞的和平/把和平還給我!」還有〈希求:觀「原爆圖」有感〉:「而橫跨在火焰的對面一直凝視著我的/確實是我自身之眼!」以及,最教我動容的〈景觀〉:「我們一直住在火焰的景觀裡/這個火焰不會消失/這個火焰不會停止/於是我們沒有人能說 火焰已然遠去」,他素樸的語言,直視城市的死絕,深情不忍的回望,皆是作為一個人、一名倖存者最為深刻的感覺與面對,並依然試圖擁抱堅定而明亮的意念。

而無疑的,《原爆詩集》是一本必須保持神知鬼覺、高度注意的詩集,關於和平與戰爭、救贖和災劫、守護及毀滅,而一切都必須先從不能遺忘開始,如峠三吉在〈八月六日〉所寫:「你如何能忘掉!」

是啊,人怎麼能輕快輕忽地忘掉那樣龐然無可挽救的歷史性錯誤呢!

導讀

現實惡臭土壤中所綻放的「非現實」花朵──導讀《原爆詩集》

國立臺灣大學歷史學博士 翁稷安

一九四五年八月六日,日本時間上午八時十五分,一枚代號小男孩(Little Boy)的原子彈,從三萬多英尺的高空投向廣島,巨大的能量瞬間摧毀整座城市。三天後,另一枚名為胖子(Fat Man)的原子彈在長崎引爆,將另一座城市也變成煉獄。六天後的八月十五日,日本政府宣布無條件投降,於史冊上二次世界大戰正式宣布結束。但戰火從未真正止息,這一前一後於日本列島上怒放的兩朵蕈狀雲,看似替戰爭畫上生硬的句點,但只是暫時遮掩衝突,美蘇兩...

作者序

我在一九四五年八月六日的早上,從距離原子彈投下地點三千公尺多的自家前往市中心時遇到爆炸,先是因為玻璃破裂而受傷,接著又歷經了數個月的原爆症,好不容易才茍延殘喘下來,但那時在廣島市中心約半徑兩千公尺以內的人,有些在屋內遭遇爆炸後立即死亡,有些被活埋,有些被燒死,整個街道被破壞殆盡,到處都是燒焦的死屍,即便是燒傷後得以逃離,大多也在一個禮拜後不幸往生。至於住在附近的人,也都因為燒傷或原爆症而在幾個月後離開人世。住更遠一點的有人僥倖生還,但市區周圍村鎮的各家中,有些家人在政府規定下,和街坊鄰居一起去幫忙疏散,結果連屍骨都找不到。事件發生前幾天,美軍進行空襲時,據說從空中拋擲的宣傳單,上頭寫著八月五日晚間要把廣島燒毀的訊息。因為這項傳言,政府對國中生、女校低年級生發出疏散動員令,結果讓這件慘事變得更加悲痛。

現在所有的人都知道,廣島有三十萬左右的人,因為一顆原子彈而遇害。不只如此,在長崎也有十餘萬人受害。然而,這僅僅是概括性的事實;這起事件的影響層面愈來愈大,無論是誰直面此事,都會痛哭到無法自拔,陷入自己的情緒裡,卻無法全面性地感受究竟是怎麼一回事。當時的我即使身陷在那個漩渦中,也無法體會這件慘事完整的全貌,如今隨著時間的流逝與社會環境的變化,也只能憑著回憶去想這整件事的經過。

只是,回憶的過程夾雜著歎息與放棄的色彩,每日浮動的生活、倖存者的肩上所背負的重擔不斷地加入新的血淚、不斷淌血的性質,還有原爆極度殘酷的經驗及其所引發的恐怖,這些完全改變了人們對於戰爭的既定印象,所帶來的不安與洞察、乾涸的淚、凝血、凹凸不平地在肌膚的裡層那樣特殊的深處存在著。

今年即將屆滿原爆受難者的八周年忌日。廣島大部分的家庭因為無法在同一天找到佛寺進行超渡亡靈的法事,所以可能提早或延後一些時日進行法事,但不約而同都會在近期舉行,而參與儀式的人們,封閉在內心深處鬱積已久的痛,又有誰能理解呢?那一定是無法述說的語言、無法流出的淚水,轉而埋在內心深處吧!不管是否意識到這點,歷史將以一個新的局面展開,這代表著人類會在善意的基礎上,將理性急遽地擴張,並且漸漸地加入更深廣、更強大的力量。

在我整理這些稿件的同時,作為一個用詩描述這起事件的人,這六年間的荒疏怠慢,還有這本詩集的貧瘠,讓我對於傳達整起事件的真實感,將事實的真相打入每個人的心中,使得它對於歷史進程中的所有個人、民族、祖國、乃是人類,不光是從過去到未來的單純記憶而已,而是變得更有意義更具有重量,在這方面,我的努力還遠遠不夠,對此不禁深感慚愧。

然而,這是我的,不,是從廣島的我們到全世界的人,每個人在任何地方,都可以安靜地眨著上天所賦予的明亮雙眼,是身為人類基於對自己或他人的關懷,而從溫柔的手中得到的贈禮;既然如此,我們一定可以誠心接受。

我想要在此重申一點,我只是作希求和平的詩而已,只是在人類不得不被剝奪基本自由的時代下,選擇了背道而馳。我這樣的文學活動,已經造成我個人在生存上毫無立足之地,有形無形的壓迫與日俱增,而且愈來愈嚴重。這表示日本的政治現狀是如何地無視於人民的意志,而不斷地妄想著重蹈戰爭的覆轍最有力的證明。

我想說的是,對我進行這樣壓迫的人,完全是在進行與人類敵對的行動,他們的罪行無可饒恕。

這本詩集是給所有我愛的人的一份禮物,同時也是給大家警惕與反省的一本書。

一九五二年五月十日

我在一九四五年八月六日的早上,從距離原子彈投下地點三千公尺多的自家前往市中心時遇到爆炸,先是因為玻璃破裂而受傷,接著又歷經了數個月的原爆症,好不容易才茍延殘喘下來,但那時在廣島市中心約半徑兩千公尺以內的人,有些在屋內遭遇爆炸後立即死亡,有些被活埋,有些被燒死,整個街道被破壞殆盡,到處都是燒焦的死屍,即便是燒傷後得以逃離,大多也在一個禮拜後不幸往生。至於住在附近的人,也都因為燒傷或原爆症而在幾個月後離開人世。住更遠一點的有人僥倖生還,但市區周圍村鎮的各家中,有些家人在政府規定下,和街坊鄰居一起去幫...

目錄

序詩:把和平還給我

八月六日

死

炎

盲目

在臨時繃帶所

眼

倉庫的紀錄

年邁的母親

烈焰季節

幼童

墓標

影

朋友

河邊風景

早晨

微笑

一九五○年八月六日

夜晚

巷弄

致某位婦人

景觀

呼喚

那一天何時到來

希求:觀「原爆圖」有感

跋

導讀:現實惡臭土壤中所綻放的「非現實」花朵◎翁稷安

賞析:我居住在爆炸裡◎沈眠

序詩:把和平還給我

八月六日

死

炎

盲目

在臨時繃帶所

眼

倉庫的紀錄

年邁的母親

烈焰季節

幼童

墓標

影

朋友

河邊風景

早晨

微笑

一九五○年八月六日

夜晚

巷弄

致某位婦人

景觀

呼喚

那一天何時到來

希求:觀「原爆圖」有感

跋

導讀:現實惡臭土壤中所綻放的「非現實」花朵◎翁稷安

賞析:我居住在爆炸裡◎沈眠